Connaître les indications, les modalités, les contre-indications et les risques d’une anesthésie locale, locorégionale ou générale.

Connaître l’analgésie obstétricale.

Préciser les obligations réglementaires à respecter avant une anesthésie.

Introduction

Les cadres réglementaires successifs depuis les années 1980 ont permis en 30 ans une amélioration nette de la sécurité et une diminution par 10 de la mortalité imputable directement à l’anesthésie, avec un taux en 2007 de 7 décès par million d’anesthésies[1].

La prise en charge anesthésique est assurée en France par un médecin anesthésiste-réanimateur spécialiste (DES anesthésie-réanimation d’une durée de 5 ans).

Obligations réglementaires

Les établissements de santé sont ainsi tenus d’assurer pour tout patient nécessitant une anesthésie générale ou une anesthésie locorégionale :

- une consultation préanesthésique ;

- une visite préanesthésique ;

- les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;

- une surveillance continue après l’intervention ;

- une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuée.

Consultation d’anesthésie

La consultation d’anesthésie a plusieurs objectifs :

- réaliser une évaluation médicale du patient par un interrogatoire et un examen clinique précis ;

- proposer la meilleure stratégie anesthésique ;

- proposer une prise en charge de la douleur périopératoire ;

- informer le patient sur cette stratégie et sur les complications éventuelles.

L’examen clinique permet d’évaluer une éventuelle pathologie préexistante et les risques anesthésiques spécifiques (notamment recherche des facteurs prédictifs d’intubation difficile). Les risques cardiovasculaires, respiratoires et hémorragiques du patient par rapport au type d’intervention sont particulièrement évalués.

Selon les différentes pathologies, il peut être nécessaire d’orienter le patient vers une consultation spécialisée (cardiologie, pneumologie…) afin d’obtenir un bilan plus exhaustif.

La prescription d’examens complémentaires avant une intervention n’est ni systématique ni obligatoire, mais dépend du type d’intervention chirurgicale, des comorbidités du patient et de ses traitements pris au long cours. En pratique, pour la majorité des interventions (qui s’avèrent être à faible risque et pour des patients sans pathologie), aucun examen complémentaire n’est nécessaire.

La gestion préopératoire des traitements chroniques s’effectue également au cours de la consultation préanesthésique. L’arrêt ou la poursuite de ceux-ci doit d’une part ne pas déstabiliser les pathologies chroniques, d’autre part ne pas interférer avec les médicaments utilisés pour l’anesthésie ou ne pas compliquer le geste chirurgical, notamment de manière hémorragique. Les recommandations récentes[3] optent pour la plupart des actes interventionnels et des patients pour le maintien des traitements chroniques (sauf pour les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires, à l’exception de l’aspirine qui peut généralement être maintenue).

L’ensemble de cette évaluation permet d’estimer un risque anesthésique de mortalité selon la classification ASA (American Society of Anesthesiologists), décrite dans le

L’information du patient a une place primordiale dans la consultation d’anesthésie, et l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) en a défini des critères obligatoires[4]. L’information doit ainsi porter sur :

- l’état du patient et son évolution prévisible impliquant des explications sur la maladie, son évolution habituelle avec et sans traitement ;

- la description et le déroulement des examens, des investigations, des soins, des thérapeutiques, des interventions envisagées et de leurs alternatives dont :

. leurs conséquences et leurs inconvénients,

. leurs complications et leurs risques éventuels, y compris exceptionnels,

- les précautions générales et particulières recommandées aux patients.

Les informations délivrées au patient sont notées dans le dossier d’anesthésie pour favoriser la continuité des soins.

Visite préanesthésique

Elle doit être notifiée dans le dossier d’anesthésie. Elle confirme les données de la consultation et vérifie l’absence de survenue d’un élément nouveau depuis la consultation, le statut de jeûne et la bonne compréhension du patient. En cas d’urgence, il n’y a pas de visite préanesthésique, mais une consultation d’urgence uniquement.

Différents types d’anesthésie

Généralités

Si l’anesthésie locale peut être pratiquée par tout médecin, l’anesthésie générale et l’anesthésie locorégionale sont réservées aux anesthésistes-réanimateurs.

Toute anesthésie entraînant une perte de conscience réversible correspond à une anesthésie générale (AG).

L’anesthésie locorégionale (ALR) a pour but d’interrompre transitoirement la transmission de la conduction nerveuse tout en préservant un état de conscience normal. Les techniques d’anesthésie locorégionale permettent à la fois une anesthésie pour la réalisation d’une intervention chirurgicale mais également une analgésie per- et postopératoire.

On différencie :

- l’anesthésie locorégionale périmédullaire, autour de la moelle épinière ;

- l’anesthésie locorégionale périphérique, autour d’un plexus, d’un tronc ou d’un nerf.

Pour une intervention donnée, aucune étude n’a pu démontrer une différence sur la morbidité et/ou sur la mortalité postopératoire à court et à long terme entre la réalisation d’une anesthésie générale ou celle d’une anesthésie locorégionale.

Quel que soit le type d’anesthésie envisagé, la sécurisation du patient impose des contrôles à l’arrivée en salle d’intervention. Une « check-list » obligatoire faite de manière conjointe entre l’équipe d’anesthésie et l’équipe chirurgicale « améliore le partage des informations et réalise une vérification croisée de critères considérés comme essentiels avant, pendant et après toute intervention », d’après un décret de la Haute Autorité de santé[5].

Un monitorage multimodal est mis en place à l’arrivée du patient en salle d’intervention, avec au minimum une mesure de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle non invasive, de la saturation périphérique en oxygène et de la mesure du CO2 expiré (EtCO2)[2]. S’il s’agit d’une anesthésie générale, une mesure des fractions inspiratoires et expiratoires des gaz halogénés anesthésiants est nécessaire. Enfin, en cas d’utilisation d’un curare, il convient d’associer un monitorage de la curarisation.

Une voie d’abord périphérique (ou centrale) est mise en place à l’arrivée en salle d’intervention, qu’il s’agisse d’une AG, d’une ALR ou d’une AL. Un réchauffement externe est également débuté afin de limiter le risque d’hypothermie peropératoire et d’améliorer le confort du patient.

Selon le type de chirurgie, une antibioprophylaxie est débutée au mieux 30 minutes avant l’intervention afin de couvrir les germes potentiellement contaminants et notamment les bactéries les plus fréquemment en cause dans les infections de site opératoire. L’antibioprophylaxie ne concerne pas toutes les interventions mais celles dites « propres-contaminées » et certaines « propres » selon la classification d’Altemeier.

Anesthésie générale

Elle est composée classiquement de 3 phases : l’induction, l’entretien et le réveil.

1. L’induction débute après mise en place du monitorage et d’une voie veineuse. La première étape, avant toute perte de conscience, consiste en une préoxygénation (ou dénitrogénation) par respiration au masque facial avec une FiO2 égale à 100 %, ce qui a pour objectif de saturer les réserves alvéolaires en oxygène (mesure de la fraction expirée en oxygène, FEO2). Ceci permet de sécuriser le temps d’apnée nécessaire à la mise en place de la sonde d’intubation orotrachéale (ou du dispositif laryngé) et donc de diminuer le risque d’hypoxémie, notamment en cas d’accès difficile aux voies aériennes. Lorsque la FEO2 est supérieure à 90 %, l’induction anesthésique débute par l’administration intraveineuse d’un analgésique opioïde, suivie de l’administration intraveineuse d’un hypnotique (

Le choix des médicaments utilisés pour l’induction d’anesthésie dépend des comorbidités du patient, du type de chirurgie, et selon la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des produits.

La perte de conscience engendrée se traduit par la perte du réflexe ciliaire, puis par la survenue d’une bradypnée, puis d’une apnée. En dehors de certains cas (urgence, estomac plein, hernie hiatale, reflux gastro-œsophagien sévère…), une ventilation assistée au masque facial est débutée. Un dispositif de contrôle des voies aériennes est ensuite mis en place soit par une sonde d’intubation orotrachéale soit par un dispositif laryngé (masque laryngé) et vérifié par la détection de CO2 expiré (EtCO2) par le respirateur et par une auscultation pulmonaire symétrique.

Le patient est ensuite installé (décubitus dorsal, ventral, latéral, position genu-pectorale…) selon les besoins de l’intervention chirurgicale sous la responsabilité commune de l’anesthésiste-réanimateur et du chirurgien, et les points d’appui sont vérifiés.

2. L’entretien anesthésique permet le maintien de l’anesthésie à une profondeur souhaitée et consiste en l’administration d’un hypnotique inhalé le plus souvent (gaz halogéné) ou intraveineux (

Avant la fin de l’intervention chirurgicale, la prise en charge de la douleur postopératoire est anticipée par une analgésie multimodale associant des antalgiques de différents paliers. Une prophylaxie des nausées et vomissements postopératoires est également réalisée en fonction des facteurs de risque du patient (scores existants évalués systématiquement au cours de la consultation).

3. Le réveil débute dès la fin de l’intervention, avec l’arrêt de l’administration des médicaments d’entretien. Avant l’arrêt des agents anesthésiques, il est nécessaire de vérifier l’absence de curarisation et si besoin d’entreprendre une antagonisation de celle-ci.

Le réveil n’est possible que si l’ensemble des paramètres vitaux sont normalisés (fréquence cardiaque, pression artérielle, SpO2, température…) et en l’absence de complication immédiate (hémorragie, instabilité hémodynamique…). Après arrêt des médicaments anesthésiques, un contrôle de la reprise de la ventilation spontanée est effectué et le retour à un état de conscience progressif permet l’ablation de la sonde d’intubation orotrachéale ou du masque laryngé. Après ceci, le patient est transféré en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), selon le décret de 1994 où la surveillance hémodynamique, respiratoire et neurologique est poursuivie. Il a été démontré que cette surveillance en SSPI permettait de diminuer les complications postopératoires graves et notamment la dépression respiratoire liée aux effets résiduels des agents anesthésiques. Il n’existe pas de durée minimale de surveillance obligatoire en SSPI à l’exception de la durée réglementaire de 2 heures fixée après une césarienne. La sortie de SSPI en salle d’hospitalisation traditionnelle ou en ambulatoire nécessite cependant la stabilité des grandes fonctions vitales, l’absence de complications et un contrôle optimal de l’analgésie et des nausées postopératoires (des scores de sortie de SSPI existent et sont utilisés).

Le

Anesthésie locorégionale

Les anesthésiques locaux agissent en bloquant de manière transitoire les canaux sodiques voltage-dépendants de l’influx nociceptif.

L’anesthésie locorégionale peut être la seule anesthésie nécessaire pour certaines interventions ou peut être associée à l’anesthésie générale lorsqu’elle est à visée analgésique. Toute anesthésie locorégionale peut nécessiter secondairement une anesthésie générale. Le patient doit donc être préparé de la même manière que pour une anesthésie générale.

Il existe 2 types d’anesthésie locorégionale :

- l’anesthésie locorégionale périmédullaire, par les techniques de rachianesthésie et de péridurale ;

- l’anesthésie locorégionale périphérique.

Anesthésie locorégionale périmédullaire

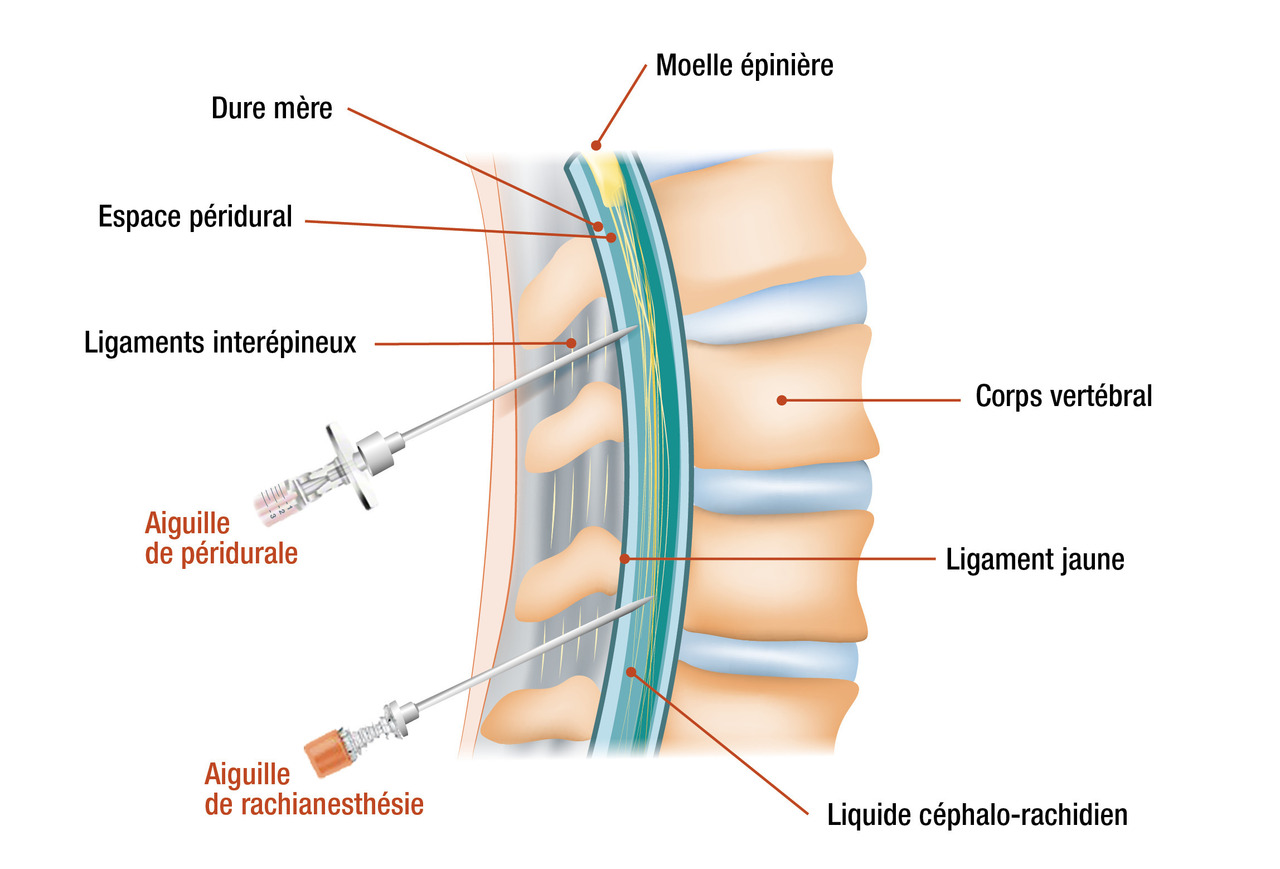

Cette anesthésie locorégionale est réalisée par une ponction médiane effectuée au niveau lombaire (ou plus rarement thoracique, uniquement pour la péridurale).On distingue la rachianesthésie avec injection directe d’anesthésique local dans le liquide céphalo-rachidien et la péridurale avec injection d’anesthésique local dans l’espace péridural.

Le bloc central induit par l’anesthésie locorégionale périmédullaire se décompose en 3 composantes :

- un bloc sensitif (effet recherché) ;

- un bloc moteur (utile dans certains cas, comme par exemple la césarienne avec rachianesthésie) ;

- un bloc sympathique responsable d’une hypotension artérielle.

- le refus du patient et/ou la non-adhésion du patient ;

- les troubles de l’hémostase ;

- l’hypertension intracrânienne ;

- une infection systémique et une infection au site de ponction ;

- une cardiopathie sévère non contrôlée ;

- l’allergie aux anesthésiques locaux.

Rachianesthésie

Le patient est installé en position assise (ou en décubitus latéral), et après asepsie stricte, une aiguille est introduite au niveau lombaire, en général au niveau L4-L5 (en dessous du L2, niveau théorique du cône terminal). Après passage de la peau et des tissus sous-cutanés, le franchissement du ligament inter-épineux puis du ligament jaune et enfin de la dure-mère permet d’accéder à l’espace intrathécal et de visualiser du liquide céphalo-rachidien (

Anesthésie péridurale

L’espace péridural est un espace virtuel entre le ligament jaune et la dure-mère (

Comme pour la rachianesthésie, le patient est installé en position assise (ou en décubitus latéral) et après asepsie stricte, une aiguille de plus gros calibre (aiguille de Tuohy) est introduite, et l’espace péridural est recherché par la technique du mandrin liquide (pression exercée sur une seringue de NaCl 0,9 % connectée à l’aiguille de Tuohy). Lors du passage dans les tissus sous-cutanés et jusqu’au passage du ligament jaune, il existe une résistance à la pression qui diminue brutalement à l’arrivée dans l’espace péridural. Lorsque celui-ci a été atteint, un fin cathéter peut y être introduit par l’aiguille afin d’administrer un anesthésique local (et un morphinique) de manière continue (et en bolus) pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les territoires métamériques innervés par les racines nerveuses émergeant au-dessus et en dessous du niveau de ponction sont anesthésiés plus lentement qu’après une rachianesthésie (10-20 minutes), mais l’action dure jusqu’au retrait du cathéter mis en place.

Anesthésie locorégionale périphérique

Le principe consiste à administrer un anesthésique local au niveau d’un plexus ou en périnerveux. L’anesthésie locorégionale périphérique est indiquée pour l’anesthésie et/ou l’analgésie, notamment pour des interventions orthopédiques mais également en chirurgie abdominale, thoracique ou en neurochirurgie…Ces contingents nerveux sont repérés par échographie, et l’administration d’anesthésique local se fait au moyen d’une aiguille échogène permettant sa visualisation et le contrôle de l’injection. Ceci permet d’éviter l’injection intravasculaire et l’injection intraneurale.

Comme pour l’ALR périmédullaire, les contre-indications à l’ALR périphériques sont :

- le refus du patient et/ou la non-adhésion du patient ;

- l’infection au point de ponction ;

- les troubles de l’hémostase ;

- l’allergie aux anesthésiques locaux.

Anesthésie locale

L’anesthésie topique est largement utilisée en chirurgie ophtalmologique, notamment pour la chirurgie de la cataracte mais également pour la réalisation d’un geste douloureux par application cutanée (patch de lidocaïne). L’infiltration permet la réalisation d’interventions mineures superficielles (ponction, pose de cathéter, chirurgie dermatologique mineure…).

Ces techniques peuvent être réalisées par tout médecin formé et non pas seulement par un anesthésiste-réanimateur.

Les risques de l’anesthésie locale sont dus à la toxicité systémique des anesthésiques locaux et doivent être prévenus par le respect des doses maximales recommandées (dépendantes du type d’anesthésique local et de la zone anesthésiée).

En cas de toxicité de l’anesthésique local, le traitement en urgence est l’injection d’une émulsion lipidique (comme par exemple des intralipides) et l’arrêt de l’administration de l’anesthésique local.

Anesthésie en obstétrique

Lors de l’accouchement par voie basse, la dilatation du col utérin (via les fibres myélinisées C) et les contractions (via les fibres Aδ) entraînent des douleurs viscérales avec un relais au niveau de la corne postérieure de la moelle de T10 à L1. La douleur somatique, transmise par les nerfs issus des racines sacrées S2-S4, survient lors de la distension du plancher pelvien, du vagin et du périnée. Seules les techniques d’anesthésie locorégionale périmédullaire permettent d’agir sur ces différentes composantes douloureuses du travail obstétrical, avec notamment l’analgésie péridurale lombaire, méthode de référence pour l’accouchement par voie basse. En effet, cette technique permet une gestion de la douleur, sécuritaire pour l’enfant, et permettant un approfondissement de l’anesthésie en cas de nécessité de césarienne (augmentation de la concentration et/ou du volume des anesthésiques locaux) au moyen du cathéter péridural laissé en place lors de la pose.

L’analgésie péridurale est réalisée dès le début du travail pour obtention d’un bloc sensitif sans bloc moteur et sans retentissement hémodynamique majeur (afin de limiter le retentissement sur la circulation utéro-placentaire, voire permettre la déambulation). Cette analgésie est obtenue par l’association d’un anesthésique local et d’un opioïde. Après une première dose injectée lors de la pose du cathéter péridural par le médecin anesthésiste, l’entretien de l’analgésie s’effectue le plus souvent par l’auto-administration de bolus répétés en fonction de la douleur ressentie par la patiente.

En cas de césarienne programmée, la rachianesthésie est la technique de choix pour assurer l’analgésie au cours du geste. En cas de nécessité de césarienne urgente, il est possible d’approfondir une analgésie péridurale déjà en place pour un accouchement par voie basse, permettant une augmentation rapide du bloc sensitif et une analgésie suffisante pour la chirurgie. En revanche, si aucune péridurale n’a pu être mise en place au préalable ou si celle-ci est inefficace, une anesthésie générale en urgence est réalisée.

POINTS FORTS À RETENIR

L’anesthésie bloque la conduction des sensations notamment nociceptives soit par action générale, soit par action locale ou locorégionale.

La pratique de l’anesthésie est régie par le décret du 5 décembre 1994 énonçant l’obligation de la consultation d’anesthésie en cas d’acte programmé, de la visite pré-anesthésique, du monitorage multimodal peropératoire et de la surveillance postopératoire en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).

La consultation est réalisée par un anesthésiste-réanimateur plus de 48 heures avant la chirurgie, sauf en cas d’urgence. Elle permet également de délivrer une information écrite et orale au patient.

L’anesthésie générale correspond à une perte de conscience transitoire. Son processus se décompose en 3 étapes : induction, entretien et réveil. Les médicaments utilisés sont choisis selon les comorbidités du patient, la chirurgie et la pharmacocinétique/pharmacodynamie des produits.

L’anesthésie locorégionale suit les mêmes obligations légales que l’anesthésie générale et correspond à une interruption transitoire de la transmission de la conduction nerveuse.

L’anesthésie locorégionale comporte l’anesthésie périmédullaire, avec bloc central (péridurale et rachi-anesthésie) et l’anesthésie périnerveuse, périphérique.

L’analgésie périmédullaire est la technique de référence pour l’analgésie lors de l’accouchement par voie basse et pour la césarienne.

Intubation en séquence rapide

En cas d’urgence, lorsque le temps de jeûne ne peut être respecté ou chez des patients avec un risque important d’inhalation bronchique (gastroparésie, antécédents de chirurgie de l’estomac, reflux gastro-œsophagien important, obésité, femme enceinte de plus de 16 semaines d’aménorrhée), l’induction de l’anesthésie générale est réalisée en « séquence rapide ». La contre-indication à une ventilation impose l’utilisation d’un curare d’action rapide (succinylcholine ou rocuronium) et la sécurisation des voies aériennes par intubation orotrachéale (contre-indication aux dispositifs laryngés).

2. Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie et modifiant le code de la santé publique, 94-1050, décembre 1994.

3. Gestion périopératoire des traitements chroniques et dispositifs médicaux. Anti-infectieux, immunosuppresseurs [Internet]. Société française d’anesthésie et de réanimation, 2015.

4. Information des patients. Haute Autorité de santé, 2000.

5. La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ». HAS, 2018.

Encadrés

Encadrés