Culture et médecine

Pour nourrir votre curiosité

Jean-Nicolas Corvisart est surtout connu pour avoir été le médecin personnel de l’empereur Napoléon Ier. Il a aussi imposé une approche plus clinique et réformé la médecine, mais, ambitieux et avide de titres, il a cherché à faire fortune et a écrit peu d’ouvrages.

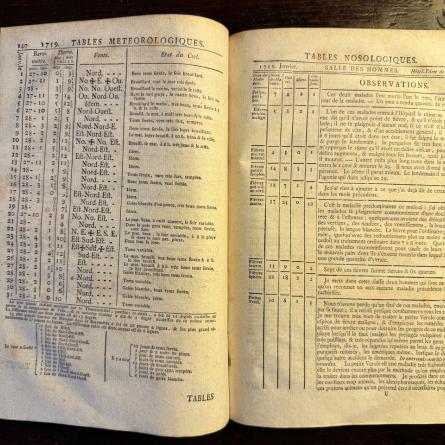

La corrélation entre les maladies observées chez les patients et les paramètres météorologiques a interpelé les médecins depuis l’Antiquité. Au XVIIIe siècle, le Dr Jean Razoux a compilé ses observations pendant plusieurs années, avec pour objectifs d’examiner de façon systématique le lien entre les phénomènes climatiques et la survenue, l’évolution et la gravité de certaines affections… et d’en tirer des conclusions.

Reportages

La santé en images

Tous nos articles

Histoire de la médecine, pratiques d'hier et d'aujourd'hui