Arrivé en France vers 1857 sous l’impulsion d’Hippolyte Léon Denizard Rivail (dit Allan Kardec), le spiritisme est une doctrine fondée sur l’existence des esprits promettant, par une interaction avec eux, une élévation morale des humains. Cette « philosophie », vite mise à l’index par l’Église catholique (car finissant par s’ériger quasiment en religion concurrente), répond à un double manque général au sein du monde occidental : d’abord, établir un lien avec les défunts au décours de grandes épidémies et en contexte de recrudescence de conflits armés ; ensuite, occuper le territoire de la mort, alors que la science, notamment médicale, s’arroge toutes les spécialités au nom du positivisme et du scientisme. Tous les courants de la société seront touchés, des plus bas (qui trouveront dans le spiritisme un moyen – surnaturel – d’extraction sociale et d’évasion) aux plus hauts (les nantis se prévalant d’interagir avec des rois, reines et grandes figures historiques à l’égal de la notoriété qu’ils allèguent pour eux-mêmes).

Ces échanges se font par l’intermédiaire de médiums et d’objets divers : table tournante, verre d’eau, planche ouija, dessin et écriture spirite, matérialisations ectoplasmiques, etc. Dès qu’une innovation scientifique voit le jour, elle est immédiatement détournée pour un usage spirite (jusqu’à ce que des scientifiques bien établis se mettent à créer d’emblée des machines à vocation spirite, tel Thomas Edison qui met au point une machine destinée à enregistrer la voix des morts : on l’appellera, a posteriori, le nécrophone). Mais ce courant attire aussi des escrocs notoires (faisant leur profit sur la crédulité d’autrui) ou des personnalités pathologiques.

Un réexamen médical (et notamment psychiatrique) mais aussi anthropologique de certaines figures médiumniques apporte un regard nouveau sur ces pratiques du XIXe siècle. Penchons-nous ici sur l’une des plus célèbres icônes spirites : la très équivoque Éva Carrière.

Éva Carrière : ascension et chute fulgurantes

Née Marthe Béraud en 1884 dans l’Algérie française, cette fille d’un officier est fiancée à l’âge de 18 ans à un soldat qui meurt en Afrique occidentale d’une maladie tropicale. Dès lors, elle est recueillie par le général Élie Noël et son épouse, et vit dans la luxueuse villa Carmen, à Alger. Très vite, à la suite de ce décès brutal, elle prétend avoir développé des capacités médiumniques, à commencer par la possibilité d’interagir avec son défunt fiancé. Des séances publiques sont organisées dans cette même villa en 1905, où elle convoque et matérialise des esprits divers, le premier étant un certain Bien Boâ, « brahmane hindou vieux de 300 ans ». Après un relatif succès, la fraude est découverte : l’esprit est en réalité un serviteur arabe, Areski, déguisé maladroitement et qui s’infiltre dans la pièce par une porte dérobée.

En 1909, ayant changé son nom en Éva Carrière,1 elle tente une nouvelle vie de médium, réussit à convaincre le très crédule Arthur Conan Doyle, mais ne trompe pas le magicien américain Harry Houdini, qui détecte des « trucs » assez classiques dans sa profession, lui permettant de dégager ses mains et d’attraper des objets dissimulés.2

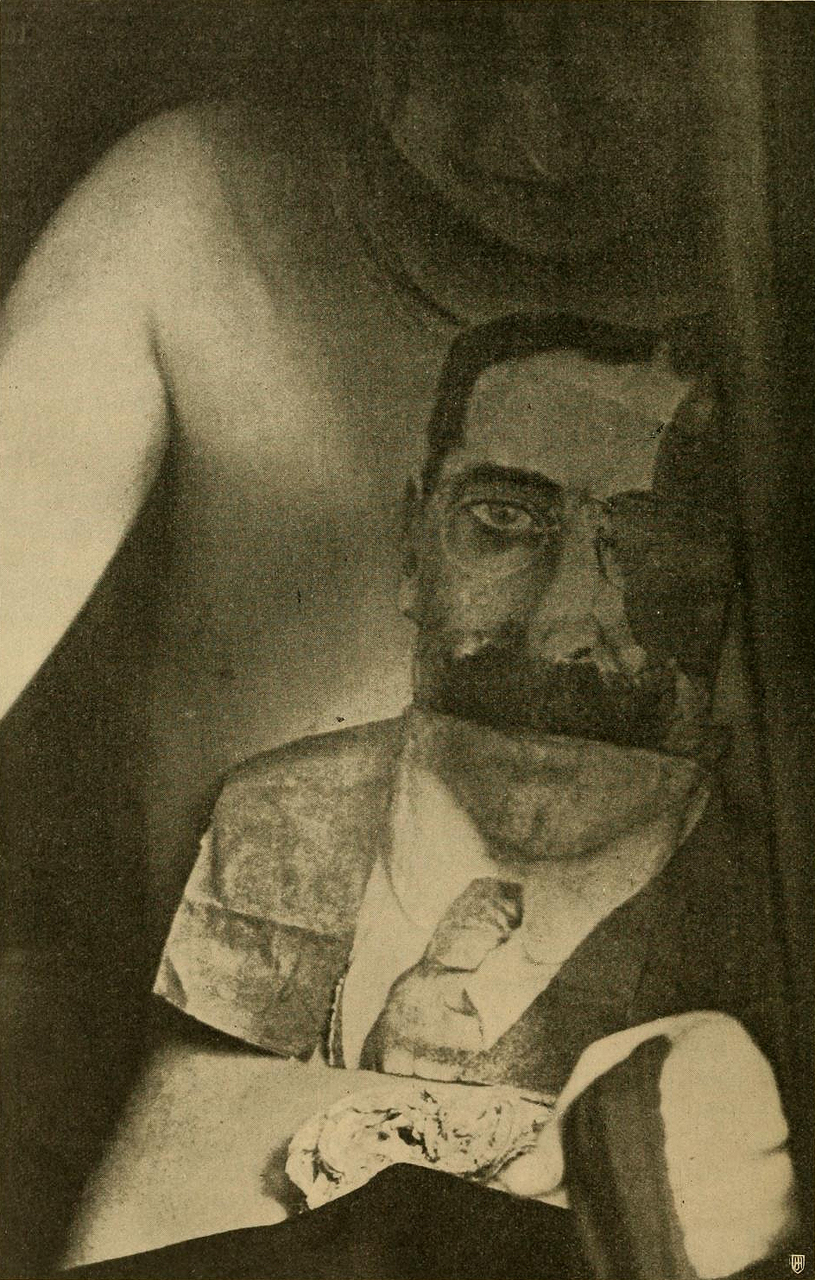

Mais Éva Carrière est surtout connue pour le caractère parfois très obscène de ses séances spirites, destinées autant à satisfaire un public masculin cherchant à « se rincer l’œil » qu’à contenter, d’après certains analystes, ses propres pulsions « perverses et érotiques ». À cette occasion, elle apparaît fréquemment nue ou torse nu, se faisant caresser (et parfois plus) par des témoins choisis au hasard dans la pièce. Avant et après chaque séance, on pratique sur elle un examen gynécologique et anorectal complet destiné à vérifier l’absence de tout corps étranger (sa compagne, Juliette Bisson, pratique fréquemment de tels gestes en public, dans ce qu’il faut bien appeler une véritable représentation pornographique). Des clichés sont pris lors de ces séances (fig. 1 et 2), au cours desquelles des « ectoplasmes » – supposés matérialisations physiques d’esprits initialement impalpables – s’accrochent à la pointe de ses seins, coulent de sa bouche de façon très lascive ou dégoulinent vers son pubis. Et que dire de certaines matérialisations dont la morphologie rappelle furieusement celle de sexes masculins en érection ?

Cette érotisation des séances spirites n’empêchera pas une seconde chute pour Éva Carrière, puisque de nouvelles falsifications sont mises en évidence par de nombreux témoins (l’anthropologue Eric Dingwall, le psychiatre Donald West, le chercheur Harry Price, notamment) : production d’ectoplasmes par régurgitation ou sortis de ses mèches de cheveux ; usage de coupures de journaux, de papier mâché ou de carton pour matérialiser les fantômes de personnalités comme le président américain Woodrow Wilson, le roi Ferdinand de Bulgarie ou encore le président de la République Raymond Poincaré (certains sont si grossiers qu’on arrive même à lire le titre du quotidien !).3,4 On a peine à croire, a posteriori, à la crédulité des spectateurs…

Éva Carrière s’est éteinte (ou désincarnée ?) sans avoir perdu complètement la confiance de ses partisans, principalement au sein de l’Institut métapsychique international (Charles Richet, Eugène Osty, Jean Meyer, Albert von Schrenck-Notzing) : si, en effet, il y a bien eu fraude, c’est peut-être tout simplement que les conditions optimales de sa médiumnité n’étaient pas réunies. Éva était, pour eux, une vraie médium mais qui avait, de temps en temps, besoin d’être un peu aidée. The show must go on.

Exposition « Fantômes »

Les fantômes suscitent depuis longtemps l’effroi ou la curiosité du grand public. Au-delà du symbole qu’ils représentent dans notre imaginaire collectif depuis des siècles, ils sont devenus une réelle source d’inspiration pour le monde artistique et un objet d’étude pour le monde scientifique. Avec une approche novatrice, cette exposition riche de plus de 300 objets en grande partie inédits, sous le commissariat principal de Philippe Charlier, permet de proposer une grande diversité de représentations des fantômes à travers le monde et les cultures, mais aussi des croyances qui les entourent : « De quoi fantôme est-il le nom ? Comment placer cette entité au milieu de termes et de notions vagues comme “ esprits ” ou “ revenants ” ? Cette exposition a pour but de montrer le caractère universel des fantômes au sein des civilisations mais aussi la très grande variété de leurs figurations dans le temps et l’espace. (…) Nous ne répondrons pas à la question : “ les fantômes existent-ils ? ” mais tenterons, au contraire, de savoir pourquoi tout le monde (ou presque) y croit. »

2. Houdini H. A magician among the spirits. New York Harper & Brothers, 1924.

3. Lachapelle S. Investigating the supernatural: From spiritism and occultism to psychical research and metapsychics in France (1853-1931). Baltimore: John Hopkins University Press, 2011.

4. Aykroyd PH, Narth A. A history of ghosts. The true story of seances, mediums, ghosts and ghostbusters. New York: Rodale Books, 2009.

Dans cet article

Une question, un commentaire ?

Encadrés

Encadrés