L'imagerie cérébrale occupe une place centrale dans le diagnostic initial, le suivi et le traitement des patients atteints d’hémorragie méningée.

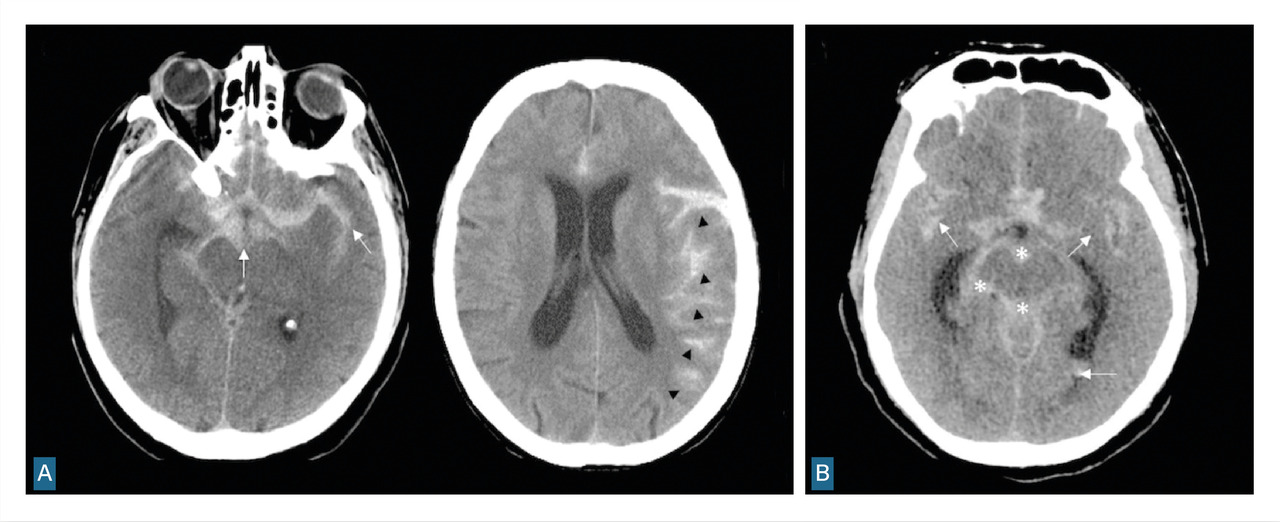

Le scanner doit être réalisé en urgence. Il montre une hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens, évalue la sévérité par l’échelle de Fisher et recherche les complications précoces (fig. 1 et tableau 1).

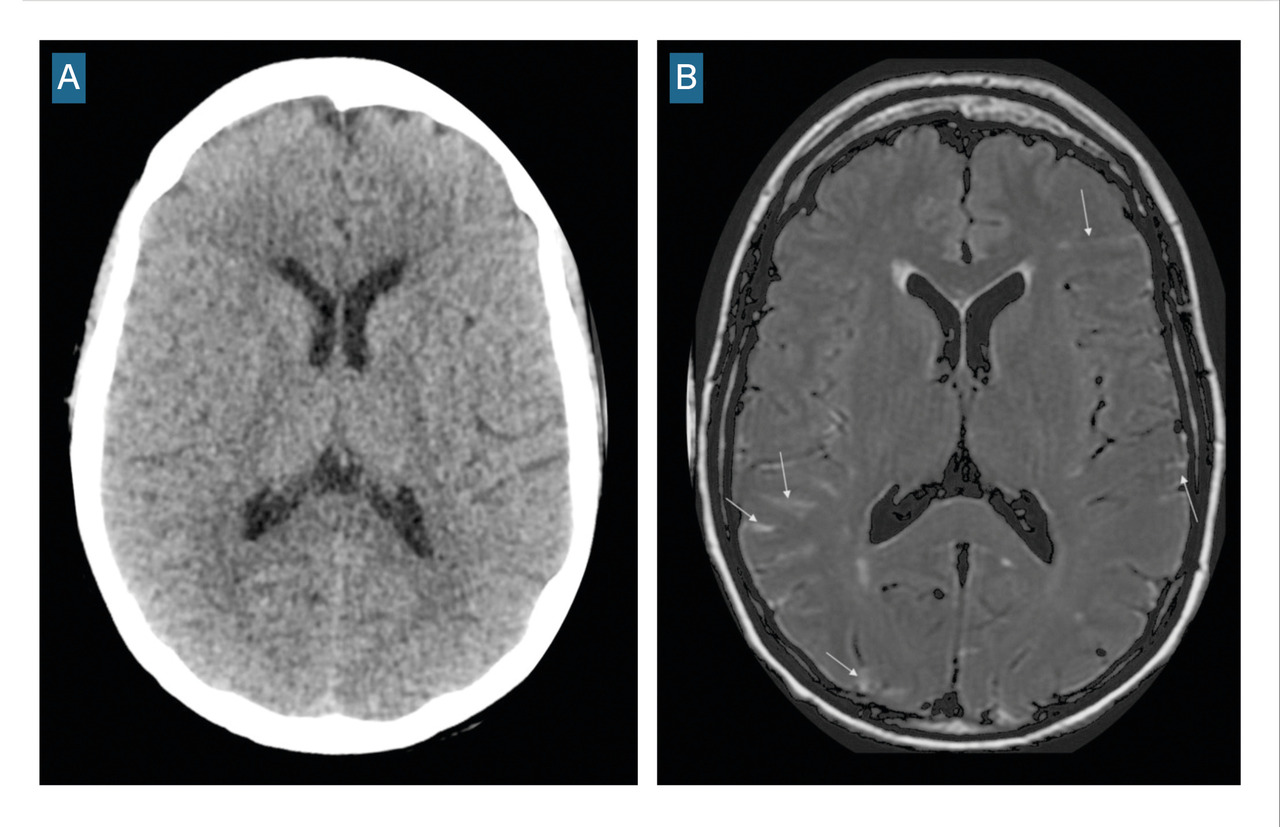

Si l’IRM est accessible et que l’état du patient est compatible, les séquences FLAIR, T2* ou imagerie pondérée en susceptibilité magnétique (SWI) peuvent remplacer le scanner cérébral sans injection (fig. 2), avec une sensibilité plus élevée pour le diagnostic d’hémorragie méningée.

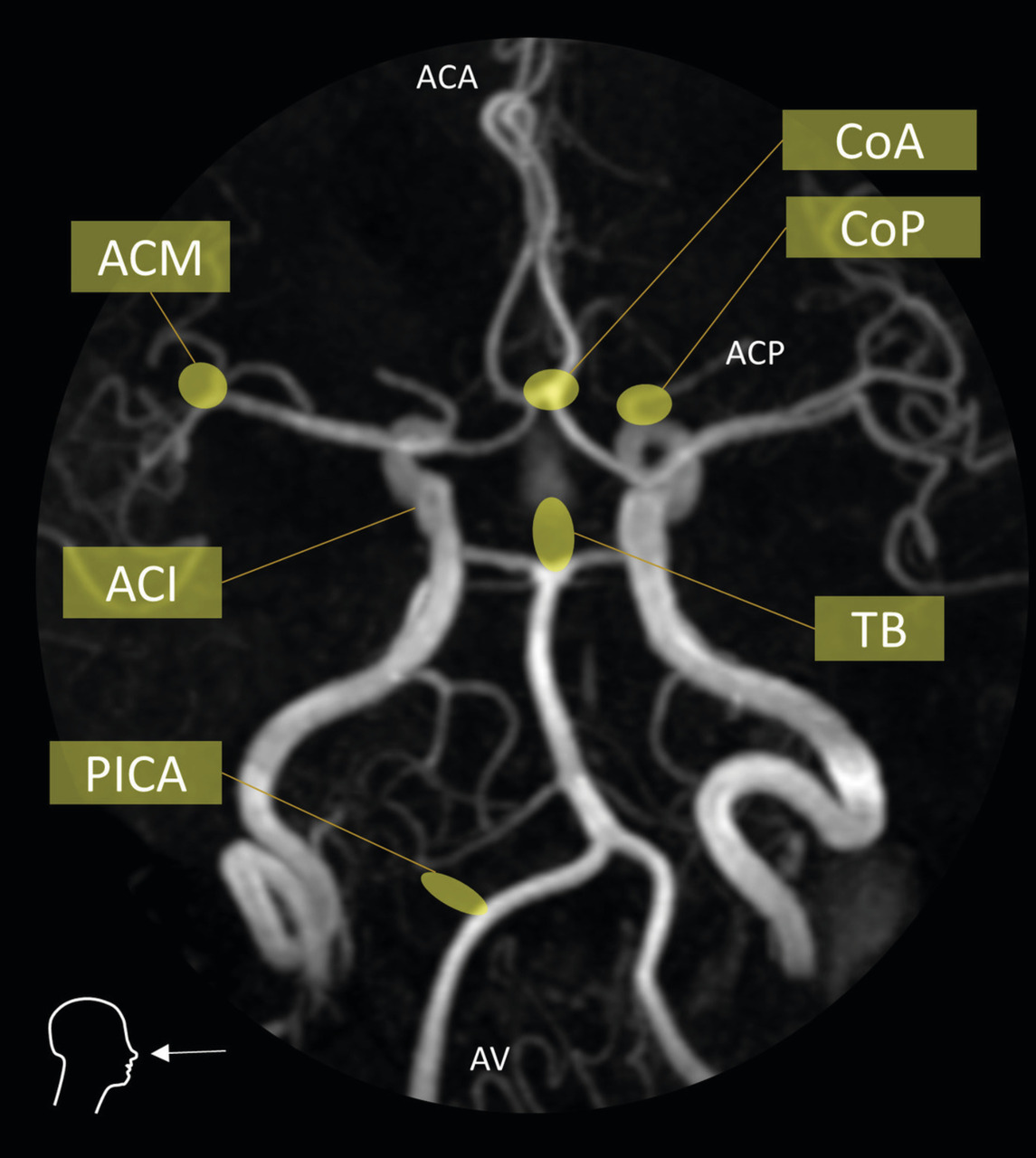

Il est capital de réaliser une imagerie artérielle dès la phase diagnostique pour planifier la suite de la prise en charge. Dans cette indication, l’angioscanner a une meilleure sensibilité que l’angio-IRM en temps de vol pour la détection des anévrismes de taille inférieure à 3 mm. Une attention particulière est portée aux sites de développement préférentiel des anévrismes dits « de bifurcation ». (fig. 3).

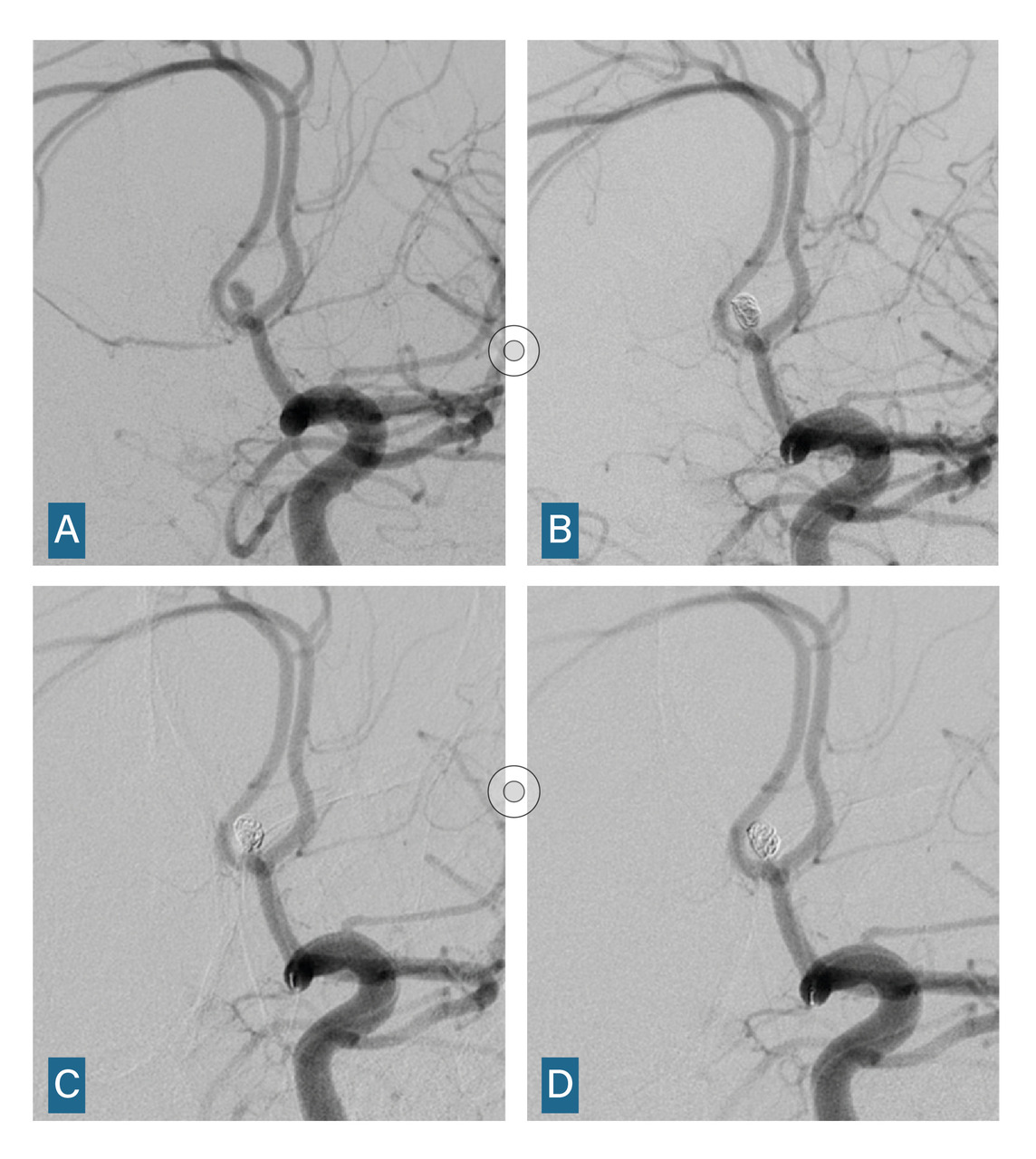

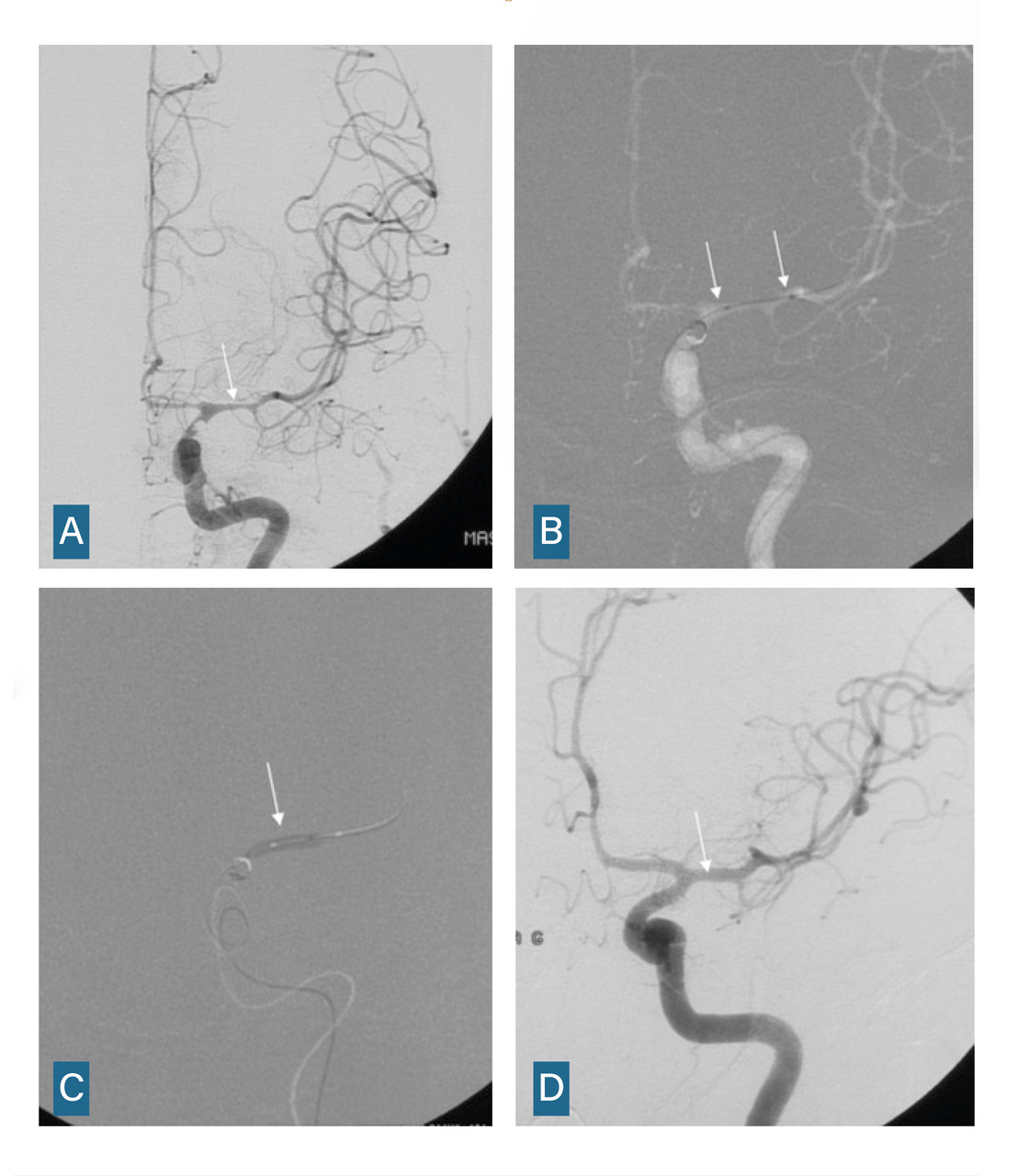

L’angiographie digitale permet de planifier et de suivre le traitement lorsqu’il est réalisé par voie endovasculaire. (fig. 4)

L’imagerie cérébrale intervient également dans le suivi et la prise en charge des complications tardives. En cas de vasospasme résistant au traitement médical optimal, une procédure endovasculaire est menée, incluant une dilatation chimique et éventuellement mécanique (fig. 5).