Connaître les principales causes de fièvre, diarrhée, de manifestations cutanées au retour d’un pays tropical.

Les voyages en zone tropicale, tous motifs confondus, nécessitent une attention particulière, à la fois avant, pendant et après le séjour. L’enfant est exposé aux pathologies spécifiques des régions visitées mais aussi à des maladies cosmopolites survenant dans un contexte sanitaire plus complexe à gérer pour les parents.

Généralités (rang A)

Tout voyageur en pays tropical est à risque d’acquisition d’une infection endémique mais aussi d’accidents ou affections de la vie courante (traumatisme, accident de la voie publique, accident cardiaque ou vasculaire, morsures d’animaux, déshydratation, etc.), dont le défaut ou le retard de prise en charge peut avoir des conséquences sérieuses. Sont particulièrement à risque les voyageurs itinérants, les personnes âgées, immunodéprimées ou atteintes d’affections chroniques, les femmes enceintes et les émigrés qui retournent dans leur pays autochtone (sous-estimation du risque palustre notamment). Les jeunes enfants doivent aussi faire l’objet d’une vigilance particulière.

Les principales situations à risque sont les suivantes :

- séjours de longue durée (plus d’un mois) et voyages « hors groupe » ;

- hébergement en camping, bivouac (exposition aux piqûres d’insectes, qualité de l’eau) ou en milieu familial local (rural notamment) ;

- absence de prophylaxie antipalustre ;

- consommation de crudités, de boissons non capsulées ou avec des glaçons ;

- baignade en eau douce et marche pieds nus ;

- promiscuité quotidienne avec les populations locales ;

- vaccinations non à jour (obligatoires et recommandées).

Certaines destinations appellent à une vigilance particulière (encadré 1) :

- toute la zone intertropicale hormis l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie (risque très faible) ;

- risque global élevé en Afrique, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud ;

- risque de paludisme en Afrique (80 % des cas importés diagnostiqués en France), en Inde, dans le bassin amazonien et l’Asie du Sud-Est ;

- risque de fièvres hémorragiques en Afrique ;

- risque d’arboviroses en Afrique, dans le bassin amazonien, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et aux Antilles ;

- risque de tuberculose en Afrique, Europe de l’Est et Asie ;

- risque d’helminthoses dans toute la ceinture intertropicale.

Des infections à prédominance tropicale peuvent aussi être acquises en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, dans le Pacifique Nord.

Objectifs de la consultation du voyage (rang A)

La consultation du voyage a plusieurs objectifs, qui diffèrent selon qu’il s’agit d’un rendez-vous antérieur ou postérieur au voyage. Dans tous les cas, la souscription à une assurance rapatriement et soins sur place est recommandée.

Consultation avant le voyage

La consultation en amont du voyage permet de conseiller et d’évaluer les risques sanitaires encourus. En particulier, elle est l’occasion de :

- repérer une possible contre-indication au voyage (maladie chronique non stabilisée) ;

- délivrer les informations administratives, épidémiologiques et médicales sur les risques de santé liés au voyage ;

- prescrire les vaccins nécessaires au voyage (mise à jour du calendrier vaccinal standard et vaccins spécifiques au voyage) ;

- prescrire les traitements préventifs (antipaludiques) et constituer une trousse à pharmacie.

Une consultation auprès du médecin spécialiste est nécessaire trois mois avant le départ d’un enfant atteint d’affection chronique (dermatite atopique, asthme, diabète, insuffisance respiratoire, cardiaque ou rénale, maladie inflammatoire chronique de l’intestin, drépanocytose, etc.).

Consultation au retour de voyage

Cette consultation permet de prendre en soin un problème de santé aigu survenu pendant le séjour à l’étranger (principalement en zone tropicale) ou dans les jours ou les semaines qui suivent ce retour (fièvre, affection cutanée, diarrhée, etc.).

Plus rarement, une consultation systématique peut être justifiée après un séjour prolongé et/ou à risque particulier.

Le jeune enfant (avant l’âge de 5 ans) fait partie des voyageurs avec une fragilité particulière (rang A).

Conseils avant le départ (rang A, en l’absence d’autre spécification)

Entretien médical : conseils et prévention avant le séjour en zone tropicale

Le médecin doit limiter le nombre d’informations orales transmises pendant la consultation. Idéalement, il faut en cibler trois au maximum et adapter le discours aux connaissances et au degré de compréhension des parents et de l’enfant. Un exemple de questionnaire médical est proposé dans le tableau 1.

Les autres informations sont transmises via des supports écrits (brochures ou fiches d’information), des films de sensibilisation ou encore des sites internet spécialisés.

L’entretien médical pédiatrique repose sur la triade médecin-parents-enfant. Le professionnel doit tenir compte :

- de l’état de santé et de l’âge de l’enfant voyageur ;

- du risque augmenté de maladie à transmission féco- orale ;

- du risque de survenue de paludisme grave.

Le praticien doit connaître l’épidémiologie des principales maladies infectieuses dans les régions visitées et adapter les conseils en fonction de la durée du séjour et des conditions d’hébergement et de restauration sur place (voyage organisé, visite à la famille, circuit itinérant, camping sauvage, etc.).

Les médecins de ville (généralistes, pédiatres, de protection maternelle et infantile [PMI]) sont sollicités dans la majorité des cas (rang A) . En effet, peu de voyageurs consultent en centre de vaccinations internationales (CVI) en première intention. Ils y sont contraints lorsque le voyage nécessite une vaccination encadrée par le règlement sanitaire international (RSI) : vaccinations contre la fièvre jaune (Afrique et Amérique du Sud).

Particularités du petit enfant

Les particularités du voyage chez le petit enfant sont liées :

- à l’immaturité de son système immunitaire (infections plus fréquemment sévères et évolutives) ;

- aux nombreux contacts mains-bouche favorisant le risque de maladie à transmission féco-orale (turista, hépatite A, fièvre typhoïde, etc.) ;

- à l’exploration de son environnement extérieur qui induit un risque augmenté d’accidents, de morsures animales, de piqûres d’insectes, etc. ;

- à la difficulté d’appliquer certaines mesures préventives (marche pieds nus, eaux stagnantes) induisant un risque augmenté de parasitoses cutanées.

Conseils administratifs

Il est recommandé de signaler son départ à l’étranger auprès du ministère des Affaires étrangères en s’inscrivant sur le service Ariane (https ://urlz.fr/sBhg). Cela permet de rester informé et d’être joignable par les autorités françaises en cas de crise majeure dans le pays visité. En cas de problème de santé, le service médical de l’ambassade de France propose des permanences médicales ou oriente vers un réseau de professionnels de santé et/ou structures sanitaires locaux partenaires.

La souscription d’une assurance rapatriement est vivement conseillée car, à l’étranger, les frais médicaux sont à la charge du patient. En cas de maladie chronique, le voyage doit être validé par le médecin spécialiste, qui s’assure de l’absence de contre-indication au voyage, évalue la stabilité de la maladie et ajuste le traitement de fond si nécessaire (à mettre dans le bagage cabine avec l’ordonnance écrite en dénomination commune internationale [DCI]).

Spécificités des séjours en zone tropicale

Principales infections acquises au cours d’un voyage en pays tropical (rang B)

Il s’agit essentiellement de parasitoses : paludisme à toujours évoquer, schistosomoses (bilharzioses), gale, helminthoses intestinales (ascaris, trichocéphale, oxyure, anguillule et ankylostomes, ténia).

Plus rarement, et en fonction du contexte, d’autres parasitoses peuvent être envisagées : échinococcose, toxoplasmose, leishmaniose, trichinellose, filarioses, etc.

Protection antipaludique

La prévention antipaludique repose sur une combinaison de mesures physiques, associées à la chimioprophylaxie (encadré 2). Elle est indispensable dans les régions intertropicales où sévit Plasmodium falciparum (89 % des cas importés proviennent d’Afrique subsaharienne).

En cas d’accès palustre, le retard diagnostique est un des principaux facteurs de risque d’évolution péjorative et de décès. La posologie des traitements curatifs est adaptée au poids et à l’âge de l’enfant.

Le tableau 2 résume les principales chimioprophylaxies utilisées (rang B).

Lutte contre les maladies à transmission féco-orale

Il faut insister sur les règles hygiénodiététiques de base :

- consommation d’eau en bouteille capsulée, désinfectée chimiquement ou encore filtrée ou bouillie, ne pas prendre de glaçons. De même, ne pas consommer de produits laitiers non pasteurisés ;

- lavage systématique des mains (avant de manger, en sortant des toilettes, etc.), éviter de toucher des rampes ;

- conservation de la nourriture au réfrigérateur et dans des contenants hermétiques, préférer les plats cuits ;

- peler et laver soi-même les fruits et légumes.

Dans les zones endémiques, la prévention repose sur l’éducation sanitaire, la construction de toilettes et le traitement des excreta, l’arrêt de l’utilisation d’engrais humains dans l’agriculture, le traitement de masse des populations.

Chez l’enfant, la diarrhée est une des manifestations les plus fréquentes au cours du voyage. En cas de diarrhée aiguë non compliquée, les mesures diététiques et la réhydratation orale associées à un antisécrétoire (racécadotril) sont le traitement de première intention. La persistance des signes pendant plus de trois jours ou l’apparition d’une fièvre, de signes de gravité (creusement de la fontanelle, pli cutané, torpeur, amaigrissement, oligurie), de glaires ou de sang dans les selles sont des signes d’alerte. Ils nécessitent un avis médical pour explorer la diarrhée et prescrire le traitement curatif adapté (réhydratation parentérale, antibiothérapie, etc.).

Sur le plan vaccinal, la vaccination contre les rotavirus est possible chez les nourrissons de moins de 6 mois et contre l’hépatite A dès l’âge de 1 an (deux injections à 6 - 12 mois d’intervalle confèrent une protection à vie).

Pour les voyages de plus de 1 mois en situation sanitaire dégradée ou sur le sous-continent indien, il est recommandé de vacciner contre la fièvre typhoïde dès l’âge de 2 ans (efficacité vaccinale autour de 60 % pour une durée de trois ans).

Lutte contre les maladies à contamination transcutanée (rang B)

Les mesures principales à recommander sont les suivantes :

- éviter les baignades en eau douce (schistosomose) ;

- porter des chaussures pour éviter tout contact pieds nus avec un sol humide contaminé (anguillulose et ankylostomose) ;

- s’allonger sur une serviette ou une natte et non directement sur le sol ou dans le sable (larva migrans cutanée).

Risque de transmission de la rage (rang B)

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 99 % des cas de rage sont transmis par morsure de chien. Les parents doivent s’assurer de la vaccination des animaux domestiques sur le lieu d’hébergement. Il est recommandé de noter les coordonnées du centre antirabique le plus proche du lieu du séjour. Les parents doivent redoubler de vigilance chez le nourrisson qui « marche mais ne parle pas encore » et connaître les consignes en cas de contact direct avec de la salive animale (morsure, léchage sur peau lésée et/ou muqueuse) ou avec les tissus ou les fluides du cerveau ou du système nerveux d’un animal potentiellement infecté (animal mort). La vaccination est recommandée chez le nourrisson et le jeune enfant, surtout en cas de séjour prolongé en zone rurale. Le protocole de vaccination préexposition se compose de trois doses réalisées à J0, J7 et J21 ou J28. En cas de contact suspect, un traitement postexposition est effectué en centre antirabique (vaccination complémentaire ± immunoglobulines).

Protection contre les piqûres d’insectes (ou protection personnelle antivectorielle [PPAV])

De nombreuses maladies (dengue, Zika, paludisme, etc.) sont transmises par les insectes (Aedes, anophèles). Dans tous les cas, il est recommandé de :

- porter des vêtements légers et couvrants (manches longues, pantalons longs et chaussures fermées) ;

- après l’âge de 6 mois, appliquer un produit répulsif sur les zones découvertes du corps ;

- dormir la nuit sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide ;

Des mesures complémentaires comme la climatisation sont possibles.

Pour les nourrissons de moins de 6 mois, l’usage de produit répulsif cutané étant interdite, on privilégie les moustiquaires imprégnées.

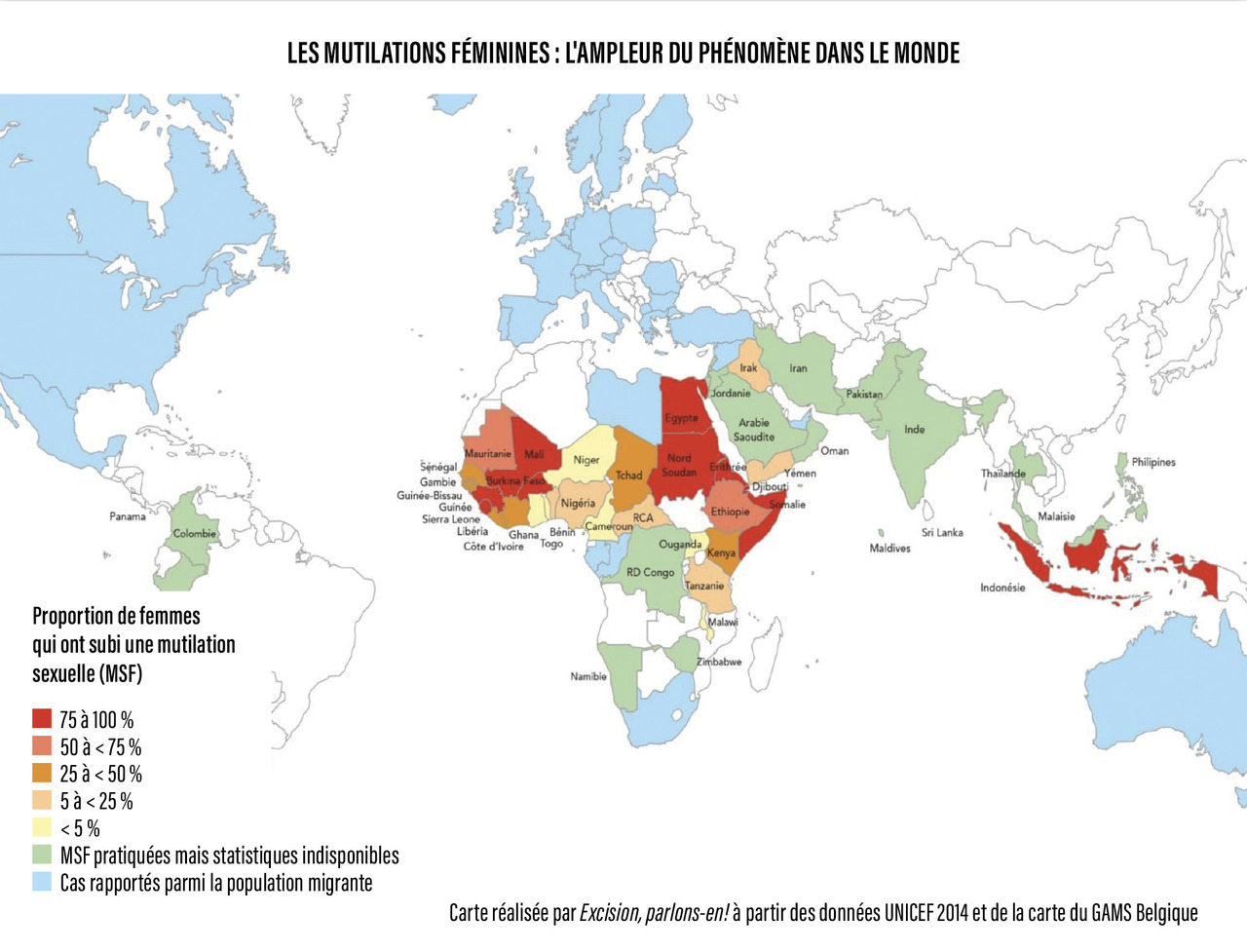

Prévention du risque d’excision chez les filles (pour information)

Il est important de connaître les pays à fort risque d’excision et d’avoir une vigilance particulière pour les petites filles (voire les adolescentes) qui vont dans le pays d’origine des parents (figure) : demander si l’excision se pratique dans la famille des parents, faire un rappel des sanctions légales encourues (quinze ans de prison si mineure de moins de 15 ans et 150 000 euros d’amende). C’est une indication à la levée du secret professionnel (information préoccupante).

Lutte contre l’exposition solaire

Les parents doivent être sensibilisés aux risques liés à l’ensoleillement excessif (déshydratation, érythème solaire, insolation, risque cancérigène à l’âge adulte) : ne pas exposer les nourrissons de moins de 1 an au soleil, promulguer des conseils de protection (utiliser un écran solaire adapté au phototype, porter des lunettes de soleil, un chapeau, etc.).

Trousse à pharmacie

Son contenu doit être limité et couvrir les petites urgences, le traitement antipaludique et le traitement de fond (avec les ordonnances libellées en DCI en cas d’affection chronique) [encadré 3].

Mise à jour du calendrier vaccinal standard et vaccinations spécifiques au voyage

En première intention, il est indispensable de s’assurer que l’enfant est à jour de ses vaccins classiques. Pour rappel, les valences vaccinales obligatoires chez l’enfant vivant en France sont les suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae, hépatite B, méningocoques ACYWB, pneumocoque, rougeole, oreillons et rubéole.

En l’absence de contre-indication sont proposés des vaccins soumis à une obligation administrative dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI) et inscrites dans un certificat international de vaccination (CIV) :

- vaccination antiamarile (obligatoire pour un séjour en Afrique intertropicale ou recommandée pour le bassin amazonien). Il s’agit d’un vaccin viral vivant atténué exigible à partir de l’âge de 1 an ;

- vaccination antiméningococcique ACYW (obligatoire pour les pèlerinages en Arabie saoudite), exigible à partir de l’âge de 2 ans.

Ensuite, selon l’âge de l’enfant et les conditions de séjour sur place, d’autres vaccins sont recommandés :

- BCG pour tout séjour durant plus d’un mois en zone tropicale, dès l’âge de 1 mois ;

- rotavirus, pour tout nourrisson voyageur de moins de 6 mois ;

- hépatite A dès l’âge de 1 an (risque d’hépatite fulminante de 0,1 % dans les formes ictériques) ;

- fièvre typhoïde dès l’âge de 2 ans si le séjour dure plus d’un mois et si les conditions sanitaires sont dégradées, ou en cas de séjour sur le sous-continent indien (résistance aux antibiotiques) ;

- méningocoque ACYW conseillé pour les séjours durant plus d’un mois dans la zone de la ceinture de la méningite en Afrique pendant la saison sèche ;

- rage dès l’âge de la marche, en particulier chez l’enfant qui ne sait pas bien s’exprimer ;

- encéphalite japonaise dès l’âge de 2 mois, pour un séjour durant plus d’un mois en zone rurale en Asie du Sud-Est, pendant la mousson ;

- encéphalite à tiques à partir de l’âge de 1 an en région forestière en Europe continentale et en Asie.

L’ensemble de ces vaccinations est résumé dans le tableau 3.

Pathologies au retour d’un voyage en pays tropical (rang A, en l’absence d’autre spécification)

Fièvre

Les principales maladies fébriles à évoquer au retour d’un voyage en pays tropical sont classiquement différenciées en fonction du délai de survenue après le retour. Cependant, cette distinction n’est pas toujours réalisable en pratique clinique, et l’orientation dépend du contexte et de l’anamnèse. Un accès palustre doit toujours être évoqué.

En cas d’incubation courte (moins de sept jours), les causes à évoquer sont les suivantes :

- diarrhée infectieuse (shigellose, salmonellose mineure, choléra) ;

- arboviroses (fièvre jaune, dengue, chikungunya, Zika).

En cas d’incubation entre sept et quatorze jours, les causes à évoquer sont les suivantes :

- paludisme ;

- typhoïde ;

- borrélioses, leptospiroses, rickettsioses ;

- virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

En cas d’incubation longue (plus de quatorze jours), les causes à évoquer sont les suivantes :

- paludisme ;

- hépatites virales ;

- amœbose ;

- bilharziose ou schistosomose en phase d’invasion.

Les infections cosmopolites (non spécifiquement liées au voyage) sont à évoquer également (pneumopathie, pyélonéphrite, etc.), ainsi que les causes de fièvre d’origine non infectieuse (inflammatoire, néoplasique,

thrombotique, médicamenteuse).

Hépatite A

Le diagnostic de l’hépatite A repose sur la mise en évidence des anticorps IgM présents dès la phase ictérique et qui disparaissent huit à douze semaines plus tard. Les anticorps IgG persistent et signent l’immunité acquise à vie, soit après une infection (maladie immunisante), soit après vaccination (rang B).

La recherche des anticorps IgG ou totaux est indiquée avant la réalisation d’une vaccination chez les personnes avec un risque significatif d’exposition antérieure au virus de l’hépatite A : nées avant 1945, ayant vécu en zone d’endémie, avec antécédent d’ictère (rang B).

Paludisme

Le paludisme est la première cause à évoquer, en particulier dans les trois mois après le retour (« toute fièvre au retour de zone tropicale est un paludisme jusqu’à preuve du contraire ») ; 97 % des paludismes d’importation surviennent dans les deux mois suivant le retour. C’est une urgence diagnostique, le risque de décès augmentant en cas de retard à la mise en place du traitement.

L’interrogatoire recherche le pays et la durée de séjour, les modes de séjour et activités, les antécédents, l’observance aux traitements (notamment prophylactique) et les vaccins réalisés, la qualité des mesures de protection antivectorielle, les signes d’accompagnement (troubles digestifs, éruption, douleurs), la durée de la fièvre et la chronologie d’apparition des signes. L’examen clinique recherche en priorité la présence de signes de gravité (sepsis, déshydratation sévère, signes de méningoencéphalite, syndrome hémorragique) nécessitant des mesures urgentes ou de réanimation.

La biologie réalisée en urgence (résultats dans les deux heures) doit comporter :

- pour le diagnostic, un frottis sanguin et une goutte épaisse, une PCR, voire un test de diagnostic rapide. Le diagnostic de paludisme repose sur le frottis sanguin et la goutte épaisse. Les tests de diagnostic rapide ont une meilleure sensibilité pour Plasmodium falciparum que pour les autres espèces. En cas de résultats négatifs, il faut répéter les examens dans les douze à vingt-quatre heures en cas de symptômes persistants surtout si la chimioprophylaxie a été donnée ;

- pour le retentissement : ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine, transaminases, bilirubine, hémogramme, lactates, voire gaz du sang.

En cas de confirmation diagnostique, le traitement de première intention comprend une thérapie combinée orale incluant un dérivé de l’artémisinine (rang B) :

- artéméther-luméfantrine : six prises à H0, H12, H24, H36, H48 et H60 ;

- ou pipéraquine-dihydroartémisinine : une prise par jour pendant trois jours consécutifs.

Toute confirmation de paludisme impose une hospitalisation de l’enfant, pour évaluer sa tolérance au traitement. Selon le contexte et en l’absence de vomissements, un retour à domicile peut être envisagé. L’existence d’au moins un signe de gravité justifie une hospitalisation en service de réanimation ou unité de soins continus (encadré 4). En cas d’accès grave et en l’absence de contre-indication (existence d’un QT long à l’électro-cardiogramme), un traitement intraveineux par artésunate est indiqué en première intention.

La surveillance clinico-biologique respecte un calendrier de vingt-huit jours. En particulier, les frottis sanguin et goutte épaisse sont répétés à J3 (voire à J7) et à J28.

Autres causes de fièvre

Les autres causes de fièvre à évoquer sont les infections ou maladies cosmopolites acquises pendant le séjour (ou dès le retour), les infections ORL, pulmonaires et les infections tropicales (dengue et autres arboviroses, rickettsioses, typhoïde…). Une fois le diagnostic de paludisme éliminé, les explorations complémentaires sont réalisées selon la clinique (éruption cutanée, hémorragie digestive, ictère) à la recherche d’arboviroses, d’hépatites aiguës, entérites infectieuses, etc.

Concernant les fièvres hémorragiques virales (rang B) :

- une fièvre au retour d’un pays tropical, avec signes hémorragiques, doit toujours faire évoquer un paludisme en première intention ;

- si le diagnostic est infirmé, on peut évoquer une dengue ou une autre arbovirose hémorragique, une fièvre hémorragique virale (Ebola, Lassa, Marburg ; en cas de symptomatologie évocatrice et de séjour en zone de circulation de ces virus ou de contact avec une personne malade suspectée de fièvre hémorragique virale), une hépatite virale grave, une leptospirose ictéro-hémorragique ;

- en cas de suspicion de fièvre hémorragique virale, des mesures spécifiques doivent être entreprises (en concertation avec le Centre national de référence et Santé publique France).

Diarrhée

La diarrhée est l’un des principaux motifs de consultation au retour d’un pays tropical.

L’interrogatoire précise les conditions du séjour, la notion d’épidémie dans le pays visité ou de cas groupés dans l’entourage, les traitements pris avant la consultation, les aliments à risque consommés, les caractéristiques de la diarrhée, l’existence d’une fièvre. L’examen physique recherche notamment des signes de gravité imposant l’hospitalisation : déshydratation, sepsis, infection extradigestive, dénutrition. En cas de fièvre associée, il est nécessaire de toujours évoquer le paludisme.

Chez l’enfant voyageur, les diarrhées d’origine virale sont fréquentes. Le norovirus serait l’agent le plus fréquent, suivi de la bactérie Campylobacter jejuni. Les diarrhées d’origine parasitaire (giardiase, amibiase, anguillulose) sont plus rares chez l’enfant en bonne santé, contrairement à l’enfant ayant un déficit immunitaire. En cas de diarrhée fébrile, même chez un enfant vacciné, penser à rechercher une fièvre typhoïde (incubation de quatorze jours) qui est une maladie à déclaration obligatoire (hémocultures, coprocultures).

En cas de diarrhée sans signe de gravité, aucun examen biologique, sanguin ou des selles n’est nécessaire, et l’enfant peut être traité en ambulatoire avec un soluté de réhydratation et éventuellement un antidiarrhéique (racécadotril). Il est réévalué à J3 en cas de persistance de la diarrhée (rang B). Si des explorations sont nécessaires, une coproculture et un examen parasitologique des selles sont demandés (rang A).

L’antibiothérapie d’emblée n’est pas justifiée. Il faut revoir l’enfant à J3 avec le résultat de la coproculture si elle est effectuée et traiter seulement en cas d’isolement d’une Shigella ou de persistance des symptômes.

L’antibiothérapie des diarrhées à bactéries invasives repose sur trois molécules principales : azithromycine ou ciprofloxacine (hors autorisation de mise sur le marché pour les cas ambulatoires), ceftriaxone dans les cas graves (rang B).

Si une diarrhée d’origine parasitaire est suspectée (amœbose, cryptosporidiose, helminthose, etc.), le diagnostic repose essentiellement sur l’examen parasitologique des selles (répété trois à quatre fois à quelques jours d’intervalle), la recherche spécifique de cryptosporidies/anguillules si le contexte est évocateur, l’examen parasitologique des urines (schistosomose) ou encore des sérologies (schistosomose, amœbose) [rang B].

Typhoïde (rang B)

La fièvre typhoïde/paratyphoïde est due à Salmonella enterica sérotype Typhi ou Paratyphi (bactérie entérotoxinogène), retrouvée fréquemment en zone tropicale et en Afrique du Nord. Son réservoir est strictement humain et sa transmission est féco-orale, avec une durée d’incubation de dix à vingt et un jours environ.

Elle évolue classiquement en deux phases :

- invasion (sept jours), avec une fièvre d’aggravation progressive, associée de manière variable à des céphalées, une insomnie, une asthénie, une anorexie, des troubles digestifs, un pouls dissocié (signe évocateur), une splénomégalie (30 % des cas) ;

- phase d’état (quatorze jours), avec une fièvre en plateau à 40 °C, associée de manière variable à des troubles de la vigilance (tuphos), des douleurs abdominales, une diarrhée, une angine de Duguet (ulcérations superficielles de petite taille au niveau des piliers antérieurs et du voile du palais), une splénomégalie ou un exanthème.

Des complications à type d’hémorragie digestive, de myocardite, d’encéphalite toxinique ou des localisations septiques secondaires peuvent survenir.

La biologie montre une protéine C-réactive (CRP) élevée, contrastant avec une leuconeutropénie, et le diagnostic de certitude est apporté par les hémocultures ou la coproculture.

Pathologies cutanées

Les enfants voyageurs et leurs parents doivent être à jour de leur vaccination antitétanique et avoir reçu une information sur la protection personnelle antivectorielle (PPAV) et la protection solaire. Les dermatoses constituent le troisième motif de consultation pédiatrique au retour d’un voyage. Ces dermatoses sont majoritairement d’origine infectieuse. Elles sont souvent bénignes et cosmopolites : érythème solaire, pyodermites infectieuses sur microblessures ou piqûres de moustiques surinfectées.

L’anamnèse est centrée sur les dates et le lieu du séjour, les conditions du voyage, le respect des mesures de PPAV, la survenue de piqûres d’insectes ou de plaies (et si elles ont été désinfectées ou non), l’application de produits topiques, l’intensité de l’exposition solaire, les activités (baignade en eau douce, marche pieds nus, etc.), la date d’apparition des lésions par rapport aux expositions. L’examen physique s’attache à analyser la lésion élémentaire, la topographie et le mode d’extension des lésions, à rechercher d’éventuelles atteintes extracutanées et des signes généraux.

La première cause d’éruption cutanée au retour de voyage est représentée par les arboviroses (dengue, chikungunya, Zika). Dans les arboviroses, la période d’incubation est courte (moins de quinze jours), la fièvre est élevée et on retrouve un exanthème dans un contexte algique (arthromyalgies diffuses).

L’examen clinique permet :

- d’évaluer l’état hémodynamique, respiratoire et neurologique ;

- de rechercher l’existence d’un purpura ou de signes hémorragiques dans un contexte fébrile ;

- de rechercher une atteinte des muqueuses.

En cas de signe de gravité, une hospitalisation est nécessaire.

Après avoir éliminé une arbovirose, les autres dermatoses tropicales à évoquer sont le syndrome de larva migrans cutanée ankylostomienne, la leishmaniose cutanée localisée, la tungose, la myiase et la gale. En cas de lésion du cuir chevelu (plaques squameuses, alopécie), il faut évoquer une teigne et réaliser des prélèvements mycologiques avant tout traitement antifongique.

Les dermatoses d’origine infectieuse sont souvent surinfectées (impétiginisation fréquente). Une surinfection justifie la prescription de soins à l’eau et au savon, associés à une antibiothérapie probabiliste orale par amoxicilline-acide clavulanique à la dose de 80 mg/kg/j pendant sept jours (josamycine 50 mg/kg/j si allergie) [rang B].

Il existe également des causes non infectieuses de dermatoses, dont le diagnostic est affiné par l’interrogatoire : eczéma de contact (tatouage au henné), érythème solaire, envenimation, notamment.En fonction du type de lésions, un écouvillon cutané après grattage ou une biopsie par exemple peuvent être réalisés à visée diagnostique (rang B).

1. Sources d’information gratuites régulièrement mises à jour concernant les zones d’endémie

- Haut Conseil de la santé publique. Recommandations sanitaires aux voyageurs https ://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr= 1379

- Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

- Institut Pasteur de Lille https ://pasteur-lille.fr/centre-prevention-sante-longevite/vaccins-et-voyages

2. Principes des mesures préventives antipaludiques recommandées

- Sensibilisation des parents au risque de paludisme grave chez l’enfant (en particulier avant l’âge de 6 ans)

- Protection personnelle antivectorielle

- Chimioprophylaxie pendant le séjour et à poursuivre au retour en France (atovaquone en première intention)

- Vigilance vis-à-vis de la fièvre, après le retour de zone d’endémie et même après une prophylaxie adaptée et bien suivie

3. Trousse à pharmacie recommandée pour l’enfant voyageur

Liste pour la trousse à pharmacie de l’enfant voyageur (à retrouver sur le site du Groupe de pédiatrie tropicale : https ://gpt.sfpediatrie.com/sites/sfp-specialites-d9.02.prod.cyim.com/files/medias/documents/trousse_a_pharmacie_enfant_voyageur_2.pdf

- Équipement paramédical (dans une boîte en plastique hermétique)

- Thermomètre médical incassable

- Paire de petits ciseaux, pince à épiler (pour les échardes) +/- tire-tique

- Solution hydroalcoolique (pour désinfecter les mains en l’absence d’eau)

- Répulsifs à insectes (PMD, IR 3535, DEET ou KBR3023)

- Comprimés pour désinfecter l’eau (Aquatabs, Micropur Forte ou Micropur DCCNa)

- Crème solaire écran total (indice de facteur de protection solaire [FPS] > 50)

- Sérum physiologique (en unidoses)

- Soins de la peau et des plaies : antiseptique (chlorhexidine ou hypochlorite de sodium en petit flacon) ; compresses (7,5 x 7,5 cm) ; pansements secs (boîte de taille assortie et grande taille 10 x 10 cm) +/- pansement hydrocellulaire stérile non adhésif ; ruban adhésif ; bandes de crêpe en coton (largeur 5 cm) ; sutures adhésives ; crème cicatrisante (dermite du siège, trolamine pour les coups de soleil)

- Traitement habituel de l’enfant et ceux prescrits pour le voyage : les acheter avant de partir en quantité suffisante pour toute la durée du séjour. Les répartir dans plusieurs bagages tout en gardant sur soi une quantité suffisante pour quelques jours. Garder les boîtes, les notices et les ordonnances

- Carnet de santé de l’enfant ou photocopies des pages intéressantes et vaccinations, et dernier compte-rendu de consultation en cas de maladie chronique.

4. Critères de gravité du paludisme chez l’enfant voyageur

- Troubles de conscience, coma

- Convulsions répétées (plus d’un épisode par 24 heures)

- Prostration, obnubilation, confusion, somnolence

- Syndrome de détresse respiratoire ou œdème pulmonaire

- Défaillance cardiocirculatoire (hypotension artérielle selon les normes pour l’âge, insuffisance circulatoire périphérique sans hypotension artérielle)

- Saignement anormal et/ou CIVD biologique

- Ictère ou bilirubinémie totale supérieure à 50 µmol/L

- Hémoglobinurie macroscopique

- Hypoglycémie (inférieure à 2,2 mmol/L)

- Acidose métabolique (bicarbonate plasmatique inférieur à 15 mmol/L), acidémie (pH inférieur à 7,35)

- Hyperlactatémie supérieure à 5 mmol/L

- Anémie grave (hémoglobinémie inférieure à 7 g/dL)

- Insuffisance rénale (créatininémie élevée pour l’âge malgré réhydratation)

- Hyperparasitémie (supérieure à 10 %)

Avant le voyage

- Peu de voyageurs consultent des spécialistes : le médecin généraliste est un acteur essentiel de la prévention des maladies du voyage.

- Une consultation de prévention permet de faire le point.

Service administratif et protection de l’enfance

- Il est recommandé de s’inscrire sur le site du ministère des Affaires étrangères pour recevoir les alertes (Ariane) afin de rester informé et d’être joignable par les autorités françaises si besoin.

- Dans certains pays, le risque d’excision des filles mineures est réel, ne pas hésiter à en parler avec les parents (rappel à la loi, signalement, levée du secret professionnel).

État de santé de l’enfant voyageur

- Il s’agit d’être vigilant à l’âge de l’enfant, à la complétude de son calendrier vaccinal, à l’existence d’une affection chronique, au niveau d’exposition au paludisme pendant le séjour, au degré de compréhension des conseils donnés (risque de morsure, risque de maladie à transmission féco-orale).

Vaccinations

- Le calendrier vaccinal usuel est mis à jour, et il est procédé à la vérification de l’obligation vaccinale des enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

- Le vaccin contre la fièvre jaune est exigible dès l’âge de 1 an ; il est possible de l’administrer plus tôt si le voyage ne peut être reporté.

- Le vaccin contre l’hépatite A est possible dès l’âge de 1 an. Il est important de le proposer facilement du fait du risque augmenté de maladie à transmission féco-orale chez le jeune enfant.

Prévention du paludisme

- Conseiller le port de vêtements longs, l’utilisation de répulsifs et de moustiquaire imprégnée.

- Prescrire une chimioprophylaxie quasi exclusivement en Afrique subsaharienne (atovaquone en première intention).

Prévention de la diarrhée

- Conseiller le lavage des mains avant les repas.

- Recommander la consommation d’eau en bouteille capsulée, désinfectée chimiquement ou filtrée (notamment pour les biberons).

Au retour du voyage

- « Toute fièvre au retour de zone tropicale est un paludisme jusqu’à preuve du contraire. » Il s’agit toujours d’une urgence et d’une urgence vitale au moindre signe de gravité.

2. Liste des pays à risque pour les différentes maladies à prévention vaccinale. https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1379

3. Modalités pratiques des vaccins du voyage chez l’enfant. https://gpt.sfpediatrie.com/recommandations

4. Fièvre au retour d’un pays tropical. https://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/fievre-au-retour-dun-pays-tropical

5. Diarrhée au retour d’un pays tropical. https://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/diarrhee-au-retour-dun-pays-tropical

6. France Diplomatie. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

7. Calendrier des vaccinations. https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_avr2024.pdf

8. Fièvre jaune. Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-vectorielles-et-zoonoses/la-fievre-jaune

9. Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination (mai 2021). https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-countries-requiring-yellow-fever-vaccination-%28may-2021%29

10. Trousseau de poche. https://www.trousseaudepoche.fr/

11. Fièvre chez l’enfant de retour d’un pays tropical. Pas à pas en pédiatrie. https://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/fievre-chez-lenfant-de-retour-dun-pays-tropical

12. Traitement du paludisme d’importation de l’enfant. Pas à pas en pédiatrie. https://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/traitement-du-paludisme-dimportation-de-lenfant

13. Diarrhée au retour d'un pays tropical. Pas à pas en pédiatrie. https://pap-pediatrie.fr/immuno-infectio-parasito/diarrhee-au-retour-dun-pays-tropical

13. Dermatose de retour chez l’enfant. Pas à pas en pédiatrie. https://pap-pediatrie.fr/dermatose-de-retour-chez-lenfant

14. Observatoire national des violences faites aux femmes. Lettre thématique sur les mutilations sexuelles féminines. https://arretonslesviolences.gouv.fr/les-lettres-de-l-observatoire-national-des-violences-faites-auxfemmes#les_lettres_annuelles_de_lobservatoire_national1

Encadrés

Encadrés