Un délai diagnostique étonnamment long

L’algie vasculaire de la face (AVF) affecte 1 adulte sur 1 000 en population générale, surtout des hommes jeunes et fumeurs. Une récente revue systématique avec méta-analyse de la littérature des années 1950 à nos jours, menée par l’équipe du Dr Lanteri-Minet, a estimé le délai diagnostique global à 10,43 ans (IC 95 % = [9,09 ; 11,77]). Même si ce délai tend à se réduire au fil du temps, ce résultat confirme les difficultés diagnostiques tant chez les médecins généralistes que chez les neurologues.

Ce délai diminue avec l’augmentation de l’âge de début de l’AVF, les cliniciens étant probablement plus méfiants vis-à-vis d’une céphalée secondaire chez les patients plus âgés.

Revenons donc sur les aspects cliniques et la prise en charge de cette pathologie.

Un tableau clinique typique

Dans l’algie vasculaire de la face, la douleur est décrite comme atroce à type de broiement, arrachement (les patients évoquent « un pieu ou un fer rouge enfoncé dans l’œil »), strictement unilatérale, localisée en orbitotemporal, mais irradiant souvent en hémicrânie, avec une composante cervicale associée. La crise dure 15 à 180 minutes, survenant 1 à 8 fois par jour, surtout pendant la nuit.

Deux formes sont décrites : dans la forme épisodique (80 % de cas), les crises surviennent par périodes de 2 à 8 semaines, 1 ou 2 fois par an ; dans la forme chronique, elles surviennent régulièrement sans rémission pendant au moins 1 an ou avec des intervalles libres < 3 mois. Habituellement, le côté atteint est toujours le même.

La céphalée est presque toujours associée à au moins un signe végétatif : injection conjonctivale et/ou larmoiement, congestion nasale et/ou rhinorrhée, œdème palpébral, transpiration du front et/ou de la face, rougeur du front et/ou de la face, impression de plénitude de l’oreille, myosis et/ou ptosis.

Autre symptôme très caractéristique de l’algie vasculaire de la face : un sentiment d’agitation ou d’impatience pendant la crise (fort besoin de bouger de type « marche incessante » ou « balancement »). À l’acmé de la douleur, certaines personnes peuvent avoir des vomissements.

D’autres symptômes, typiquement associés à la migraine, tels que les nausées, la phonophobie ou la photophobie, ont également été rapportés dans l’algie vasculaire de la face, la photophobie et la phonophobie ayant tendance à être latéralisées du côté de la douleur .

Entre les crises, les signes disparaissent mais, rarement, des patients conservent un signe de Claude Bernard-Horner (chute de la paupière supérieure, myosis et énophtalmie).

Chez certains patients, plusieurs types de céphalée peuvent coexister (migraine, céphalée de tension, névralgie du trijumeau ou d’autres formes de céphalées trigémino-autonomiques).

Comment faire la différence avec la migraine ?

L’algie vasculaire de la face est environ 25 fois moins fréquente que la migraine.

Ces pathologies peuvent être confondues, surtout en cas de crises avec nausées et phonophotophobie. Néanmoins, la crise migraineuse est moins intense, mais de plus longue durée (4 à 72 heures), et les signes dysautonomiques éventuellement associés sont moins intenses et le plus souvent bilatéraux. De plus, la migraine s’accompagne d’un comportement de repli opposé à l’agitation motrice de l’algie vasculaire de la face.

Les autres céphalées trigémino-autonomiques (aussi strictement unilatérales) se différencient de l’algie vasculaire de la face par leur moindre prédominance masculine, l’absence de périodicité et, surtout, par la durée et la fréquence des crises (tableau 1).

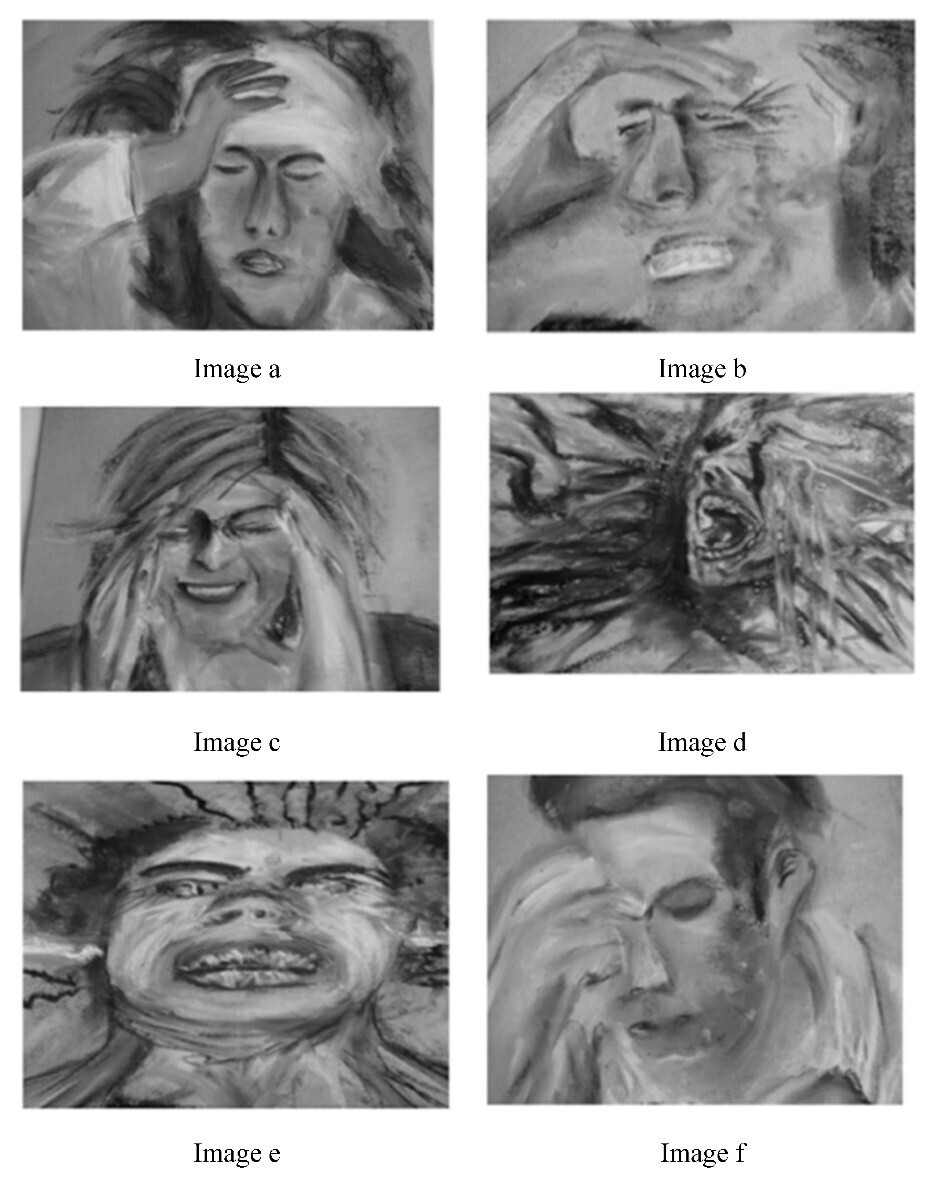

Bien que plusieurs questionnaires de dépistage aient été élaborés et validés, aucun ne s’est encore imposé en pratique. Celui proposé par Buture et al (tableau 2 et figure) est original, car il s’appuie sur des outils visuels, ainsi que sur des descriptions verbales de la douleur et des questions visant à différencier migraine et AVF : l’association de ces indices permet de mieux écarter les profils trompeurs. Le score de ce questionnaire est plus haut en moyenne dans l’AVF que dans la migraine, et l’étude trouve qu’un score > 25 sur 32 a une sensibilité de 86,4 % et une spécificité de 92,0 % pour différencier AVF et migaine.

Quelle prise en charge ?

Le diagnostic est exclusivement clinique, mais une IRM cérébrale est indiquée de façon systématique pour écarter une cause secondaire, notamment des lésions tumorales ou vasculaires de la région hypophysaire et du sinus caverneux.

Une fois le diagnostic posé après normalité de l’IRM, il faut expliquer au patient la maladie, l’absence de gravité, l’inutilité des traitements « invasifs », dentaires et ORL. L’évaluation du retentissement social, professionnel et familial est indispensable. Ces patients ont souvent des comorbidités importantes, dont la dépression (56 %), l’agoraphobie (33 %) et les tendances suicidaires (25 %) pouvant conduire à un isolement terrible. L’alcool doit être évité, car il déclenche les crises.

Gérer la crise

Le traitement de crise, prescrit à tous les patients, repose sur :

- le sumatriptan dans sa forme injectable (Imiject ou Sun) avec auto-injecteur (à prendre dès le début de la crise sans dépasser 2 injections par jour ; respecter un délai minimal de 1 heure entre les 2). Il est contre-indiqué en cas d’antécédents coronariens et d’allergie aux sulfamides ;

- ou l’oxygénothérapie à un débit d’au moins 12 - 15 L/min pendant 15 - 30 minutes (au masque) au domicile (elle est remboursée, mais doit être prescrite par un neurologue, ORL ou spécialiste de la douleur).

Deux études randomisées (ici et là) ont montré l’efficacité de la stimulation non invasive du nerf vague chez des patients ayant une forme épisodique (mais non chronique). Ses contre-indications comportent notamment les dispositifs implantés (pacemaker, etc.).

En prévention

Le traitement de fond peut être envisagé pour les formes épisodiques à longues périodes douloureuses (uniquement pendant ces phases) et chroniques (administré en permanence). Il repose en premier lieu sur le vérapamil (souvent à une posologie quotidienne supérieure aux doses utilisées en cardiologie et nécessitant alors une surveillance électrocardiographique) ou, en alternative, le lithium (Téralithe, posologie moyenne de 750 mg/j), qui doit être associé à une surveillance biologique régulière.

Les corticostéroïdes peuvent être utilisés en « traitement de transition », pour casser une poussée évolutive et/ou pour faciliter la mise en place d’un autre traitement : prednisolone 1 mg/kg, pendant quelques jours) ou injections sous-occipitales de corticoïdes (cortivazol).

Si un seul médicament ne permet pas une réduction suffisante des symptômes, une combinaison peut être bénéfique.

Le topiramate, à une dose d’au moins 100 mg par jour avec une dose initiale de 25 mg, est prometteur, mais seules des études ouvertes en monothérapie existent à ce jour.

Enfin, dans les formes réfractaires (évolution depuis au moins 3 ans, avec crises quotidiennes malgré un traitement bien conduit par vérapamil et lithium), une technique par neuromodulation peut être proposée. Selon les dernières recos européennes, la stimulation non invasive du nerf vague et la stimulation du ganglion sphénopalatin sont les approches les plus prometteuses, à discuter au cas par cas.

Les anticorps monoclonaux anti-CGRP (galcanézumab, frémanézumab) ont montré une efficacité en prophylaxie à des doses plus fortes que celles utilisés dans la migraine (300 mg). Aux États-Unis, la FDA a approuvé le galcanézumab pour la prophylaxie de l’algie vasculaire épisodique (mais pas d’indication en Europe).

Van Obberghen EK, Fabre R, Lanteri-Mine M. Cluster headache diagnostic delay and its predictors: a systematic review with a meta-analysis. J Headache Pain 2025;26(71).

Schürks M, Kurth T, De Jesus J, et al. Cluster Headache: Clinical Presentation, Lifestyle Features, and Medical Treatment. Headache 22 août 2006.

Irimia P, Cittadini E, Paemeleire K, et al. Unilateral Photophobia or Phonophobia in Migraine Compared With Trigeminal Autonomic Cephalalgias. Cephalalgia. 2008;28(6):626-30.

Buture A, Boland JW, Dikomitis L, et al. Development and Evaluation of a Screening Tool to Aid the Diagnosis of Cluster Headache. Brain Sci 2020;10(2):77.

May A, Evers S, Goadsby PJ, et al. European Academy of Neurology guidelines on the treatment of cluster headache. Eur J Neurol 2023;30:2955-79.

Schindler EAD, Burish MJ. Recent advances in the diagnosis and management of cluster headache. BMJ 2022;376:e059577.

Silberstein SD, Mechtler LL, Kudrow DB, et al. Non–Invasive Vagus Nerve Stimulation for the ACute Treatment of Cluster Headache: Findings From the Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled ACT1 Study. Headache 4 septembre 2016.

Goadsby PJ, de Coo IF, Silver N, et al. Non-invasive vagus nerve stimulation for the acute treatment of episodic and chronic cluster headache: A randomized, double-blind, sham-controlled ACT2 study. Cephalalgia 2017;38(5):959-69.

Pour en savoir plus :

Roos C. Item 97 – Migraine, névralgie du trijumeau et algies de la face. Rev Prat 2018;68(9):e339-350.

Lantéri-Minet M. Céphalées trigémino-autonomiques. Rev Prat Med Gen 2018;32(1001):361-2.