Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

Les anomalies de la vision d’apparition brutale constituent une cause fréquente de consultation aux urgences ophtalmologiques, avec plus de 20 % des motifs d’entrée. La prise en charge doit être rapide, adaptée et efficace afin d’éviter des conséquences potentiellement graves. Les causes sont nombreuses et nécessitent une approche diagnostique et thérapeutique spécifique, soulignant l’importance d’une classification précise et d’une démarche systématique.

Orientation diagnostique

Interrogatoire

L’interrogatoire est une étape cruciale pour orienter le diagnostic d’une anomalie visuelle. Il recueille des informations précieuses sur les symptômes et le contexte de survenue, permettant d’obtenir des indices clés du cadre sémiologique guidant par la suite la réalisation des examens complémentaires pertinents.

Il est indispensable de demander au patient le type d’anomalie de la vision : baisse d’acuité visuelle, altération du champ visuel central ou périphérique, myodésopsies, métamorphopsies, ou encore phosphènes ; la rapidité d’installation différenciant une atteinte brutale, apparue d’une seconde à l’autre, d’une baisse d’acuité visuelle d’installation rapidement progressive, en quelques heures ou jours ; la date et l’heure de début ainsi que les circonstances d’apparition : traumatisme, obscurité, matin au réveil, au décours d’une chirurgie oculaire.

Le caractère uni- ou bilatéral doit faire évoquer une atteinte du globe oculaire et/ou du nerf optique alors qu’une atteinte bilatérale oriente vers une atteinte chiasmatique ou rétrochiasmatique. Enfin, des signes associés doivent être recherchés : douleur oculaire (superficielle ou profonde), rougeur oculaire, photo- phonophobie, céphalées, nausées, vomissements, diplopie, déficit neurologique ; ainsi que le contexte général : antécédents oculaires et généraux, terrain à risque cardiovasculaire, prise de médicaments.

Examen clinique

Dans la plupart des causes ophtalmologiques, l’examen clinique, systématiquement bilatéral et comparatif, permet de faire le diagnostic. Il comprend une mesure de l’acuité visuelle de loin et de près avec correction optique, une mesure du tonus oculaire, une recherche des réflexes photomoteurs directs et consensuels à l’éclairement de l’œil controlatéral, un examen à la lampe à fente pour l’étude du segment antérieur : cornée (œdème, précipités rétrodescemétiques, cercle périkératique, infiltrat cornéen), chambre antérieure (profondeur, présence de cellules, pigments et/ou protéines en chambre antérieure [effet Tyndall]), iris (synéchies iridocornéennes ou iridocristalliniennes avec correctopie, rubéose irienne), cristallin (cataracte, désinsertion zonulaire avec décentrement du cristallin, pigments sur la capsule antérieure, flèche cristallinienne majeure). Le fond d’œil après dilatation pupillaire permet l’analyse du nerf optique, du corps vitré et de la rétine et de ses vaisseaux sur 360°. L’examen est étendu à l’évaluation de l’oculomotricité, des paires crâniennes et plus généralement des signes neurologiques, pression artérielle, souffle carotidien.

Examens complémentaires

Non systématiques, ils sont déterminés par l’interrogatoire et la clinique. Ils peuvent orienter le diagnostic et la prise en charge, qu’ils ne doivent en aucun cas retarder. Une tomographie en cohérence optique (OCT) peut être réalisée pour explorer l’aire maculaire ainsi que la tête du nerf optique, complétée par une angiographie à la fluorescéine et/ou au vert d’indocyanine devant une atteinte de la vascularisation rétinienne et/ou choroïdienne, de pathologie rétinienne (dégénérescence maculaire liée à l'âge [DMLA], diabète) ou encore d’uvéite postérieure. La réalisation d’une échographie oculaire en mode B prend toute son importance en cas de fond d’œil inaccessible. Un champ visuel peut également être réalisé.

Sur le plan général, selon les données de l’examen, une exploration biologique peut être pratiquée : bilan sanguin inflammatoire et infectieux, bilan étiologique en cas d’uvéite, bilan préthérapeutique ; une imagerie cérébrale en urgence doit être demandée en cas de tableau clinique neurologique.

Diagnostic étiologique

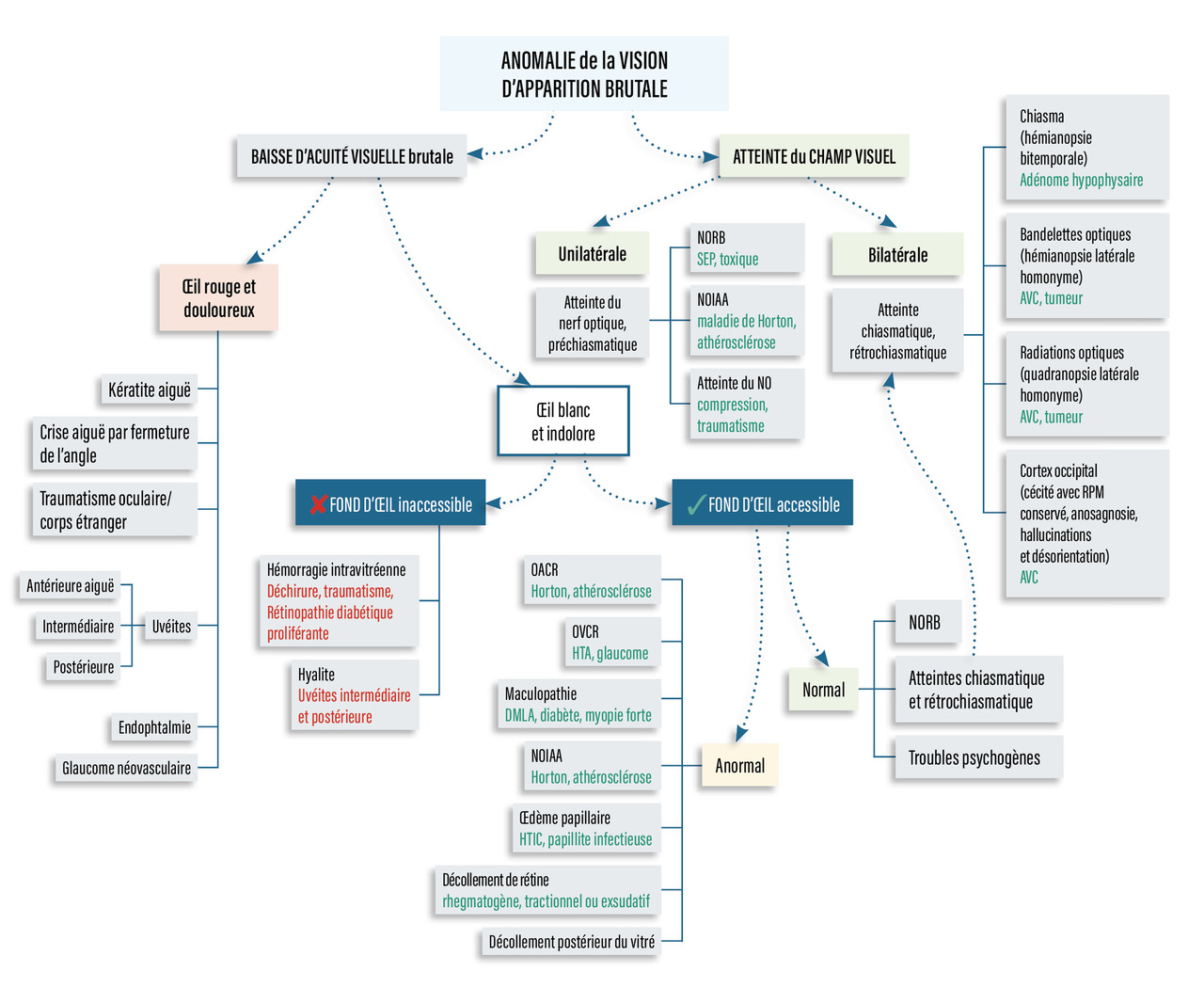

Sur les données de l’examen, les causes peuvent être classées, par argument de fréquence, en différentes catégories (fig. 1).

Baisse d’acuité visuelle avec un œil rouge et douloureux

Kératite aiguë

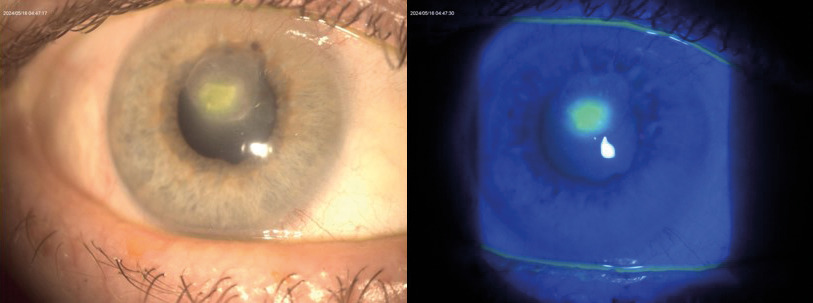

De causes multiples (encadré 1), la kératite associe une baisse d’acuité visuelle plus ou moins profonde à des symptômes d’atteinte de la surface oculaire : hyperhémie conjonctivale et cercle périkératique, photophobie, larmoiement, douleur superficielle ou profonde. L’examen à la lampe à fente met en évidence des lésions cornéennes avec perte de la transparence cornéenne et une prise de fluorescéine en cas d’ulcération épithéliale (fig. 2).

Uvéites

Uvéite antérieure aiguë

La douleur et la rougeur sont présentes mais variables dans cette atteinte d’installation rapidement progressive. L’examen à la lampe à fente permet d’affirmer le tableau d’inflammation intra-oculaire par la présence de cellules en chambre antérieure (effet Tyndall), de précipités rétrodescemétiques ou encore de synéchies iridocristalliniennes. L’aspect granulomateux de précédents éléments oriente vers la cause (encadré 2). Un examen du fond d’œil avec dilatation est dans tous les cas indispensable pour rechercher des signes d’uvéites intermédiaire et postérieure associées.

Uvéite postérieure

Le tableau clinique est d’autant plus marqué, associant myodésopsies et baisse d’acuité visuelle, que l’atteinte inflammatoire est proche de la macula et de l’axe visuel. La cause la plus fréquente à ne pas méconnaître est la choriorétinite toxoplasmique, responsable d’un foyer blanchâtre inflammatoire au fond d’œil évoluant vers une cicatrice atrophique et à partir de laquelle peuvent survenir des récidives.

Prise en charge

Dès le premier épisode, un bilan étiologique (encadré 2) est réalisé, à la recherche d’une maladie inflammatoire et infectieuse (sérologies, bilan auto-immun, enzyme de conversion de l’angiotensine [ECA], Quantiféron, HLA-B27, B51, A29, imagerie thoracique). Le traitement requiert, sur le plan ophtalmologique, des collyres anti-inflammatoires stéroïdiens et mydriatiques (antalgie et levée des synéchies) que l’on ne peut dissocier du traitement de la cause indispensable au contrôle de la pathologie sous-jacente.

Crise aiguë par fermeture de l’angle

La crise par fermeture de l’angle survient sur un terrain prédisposant (chambre antérieure étroite, forte hypermétropie) déclenchée par une dilatation pupillaire secondaire à l’obscurité, au stress, à un exercice physique ou à des agents pharmacologiques (antihistaminiques, antidépresseurs, anticholinergiques…). La douleur est intense, irradiant dans le territoire du trijumeau, associée à des nausées, des vomissements et des céphalées relayant parfois l’atteinte oculaire au second plan, source de retard diagnostique. Le tonus est très élevé (bille de verre à la palpation digitale).

Cliniquement, une hyperhémie avec cercle périkératique, un œdème de cornée, une chambre antérieure plate, une pupille en semi-mydriase aréflexique sont observés. L’examen de l’œil controlatéral met en évidence un angle iridocornéen étroit. Il s’agit d’une urgence thérapeutique majeure du fait du risque de perte totale et définitive de la vision en quelques heures si la crise n’est pas traitée (hospitalisation, hypotonisants locaux, acétazolamide et mannitol par voie intraveineuse, puis iridotomie périphérique de l’œil atteint et de l’œil controlatéral).

Autres causes

Le glaucome néovasculaire, mis en évidence par une rubéose irienne, une hypertonie importante parfois associée à un hyphéma, complique des tableaux complexes et étendus d’ischémies rétiniennes (rétinopathie diabétique proliférante, occlusion de la veine centrale de la rétine [OVCR], occlusion de l’artère centrale de la rétine [OACR], décollement de la rétine, inflammations oculaires chroniques).

L’endophtalmie, dans un contexte évocateur de chirurgie oculaire, est l’entité la plus rare mais la plus grave de cette catégorie, avec œil rouge et douloureux. Le tableau clinique est le suivant : hyperhémie et douleur majeures, hypopion, fibrine en chambre antérieure et hyalite rendant parfois le fond d’œil inaccessible.

Œil blanc avec fond d’œil inaccessible

Hémorragie intravitréenne

Une impression de « pluie de suie » est généralement décrite par les patients, précédant la baisse d’acuité visuelle variable en fonction de l’importance de l’hémorragie. Cette dernière est graduée jusqu’au stade 4 en cas d’acuité visuelle réduite à la perception lumineuse et de rétine non accessible au fond d’œil. La cause de l’hémorragie est, dans ces cas-là, difficile à déterminer, et une échographie en mode B est alors d’une grande aide. Les causes principales à rechercher sont la rétinopathie diabétique proliférante, les occlusions veineuses rétiniennes, les déchirures rétiniennes, un décollement de rétine, un syndrome de Terson (hémorragie intravitréenne uni- ou bilatérale lors d’une hémorragie méningée) ou encore une plaie perforante du globe. Chez l’enfant, une maltraitance doit être suspectée.

Hyalite

La hyalite correspond à l’inflammation du vitré, avec mise en évidence de cellules inflammatoires à l’examen. Elle est observée dans le cadre des uvéites. Les patients décrivent une baisse d’acuité visuelle rapidement progressive et indolore en cas de hyalite isolée. L’inflammation peut être un signe d’uvéite intermédiaire (pars planite), postérieure ou encore antérieure en cas d’inflammation vitréenne par continuité. La hyalite peut masquer des éléments du fond d’œil orientant le diagnostic comme des foyers rétiniens, un œdème papillaire, une vascularite rétinienne ou encore un œdème maculaire.

Œil blanc avec fond d’œil anormal

Occlusion de l’artère centrale de la rétine

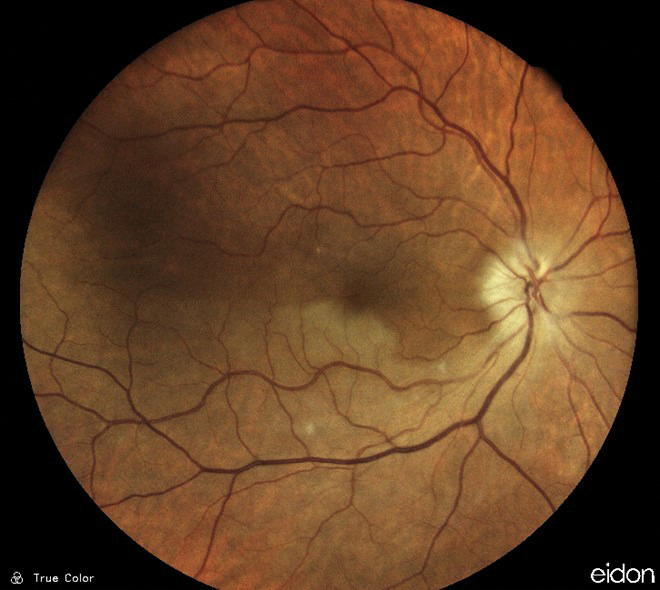

La baisse d’acuité visuelle est profonde, brutale, indolore et survient généralement sur un terrain cardiovasculaire. L’examen clinique met en évidence une pupille en mydriase aréflexique avec abolition du réflexe photomoteur direct et conservation du réflexe consensuel à l’éclairement de l’œil adelphe. La rétine est pâle, signe d’un œdème blanc rétinien ischémique des couches internes, avec une macula d’aspect rouge cerise associée à un rétrécissement diffus du calibre artériel et inconstamment à un embole artériel visible (fig. 3). Un athérome carotidien, une dissection carotidienne (sujet jeune), une cardiopathie emboligène ou encore une maladie de Horton sont à rechercher en urgence (tableau).

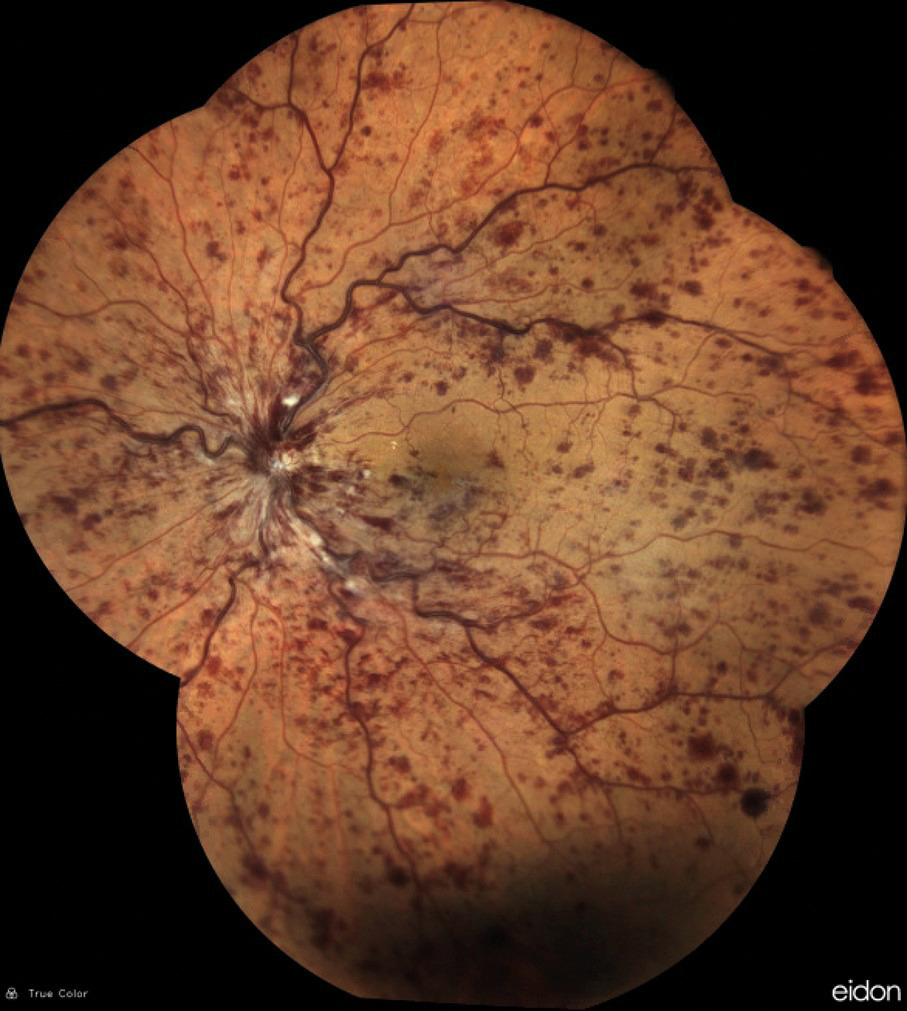

Occlusion de la veine centrale de la rétine

La baisse d’acuité visuelle est très variable en fonction de la forme clinique ; elle guide le pronostic. Au fond d’œil, il est couramment observé un œdème papillaire, des hémorragies rétiniennes diffuses en flammèches, une tortuosité et une dilatation veineuses et des nodules cotonneux (fig. 4). Le diagnostic clinique est renforcé par les antécédents d’hypertension artérielle et de glaucome chronique des patients. L’angiographie permet de rechercher les signes d’ischémie devant conduire à la réalisation rapide d’une panphotocoagulation rétinienne afin de prévenir l’évolution vers un glaucome néovasculaire.

Maculopathie

Un syndrome maculaire de survenue brutale (baisse d’acuité visuelle surtout de près, métamorphopsies, scotome central, dyschromatopsie) est très évocateur d’une pathologie néovasculaire et/ou exsudative de la macula. Chez les personnes âgées, la DMLA est la plus fréquente (fig. 5). Chez le sujet jeune, les causes les plus représentées sont la choriorétinopathie séreuse centrale, les néovaisseaux du myope fort, les choriorétinites infectieuse ou inflammatoire. La tomographie à cohérence optique (OCT) est systématique et met en évidence la présence de liquide sous-rétinien, sous l’épithélium pigmentaire, d’hémorragie, d’exsudats profonds ou encore de drusen. Le gold standard thérapeutique consiste en l’injection d’un traitement par anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) en intravitréen, débuté le plus rapidement possible après le diagnostic en cas de pathologie néovasculaire.

Névrite optique ischémique antérieure aiguë (NOIAA)

Le tableau clinique peut mimer une OACR, avec une baisse d’acuité visuelle brutale et profonde. Le fond d’œil met en évidence un œdème papillaire total ou en secteur associé à des hémorragies de la papille. Une amputation altitudinale du champ visuel suivant une répartition fasciculaire est classique. Bien que 90 % des cas révèlent une pathologie athéromateuse, l’urgence impose d’éliminer une maladie de Horton, une NOIAA artéritique, devant un risque majeur de bilatéralisation qui nécessite la mise en place d’une corticothérapie par voie générale en urgence.

Œdème papillaire

Un gonflement de la tête du nerf optique se produit en cas d’augmentation de la pression intracrânienne (fig. 6). Cet œdème peut être bilatéral et nécessite l’élimination d’une hypertension artérielle maligne ou d’une hypertension intracrânienne. Les symptômes manifestes sont des céphalées, nausées/vomissements, des troubles visuels transitoires à type d’éclipses visuelles et de paralysie du nerf VI sans valeur localisatrice. En cas d’atteinte unilatérale, les causes de neuropathie inflammatoire avec papillite prédominent.

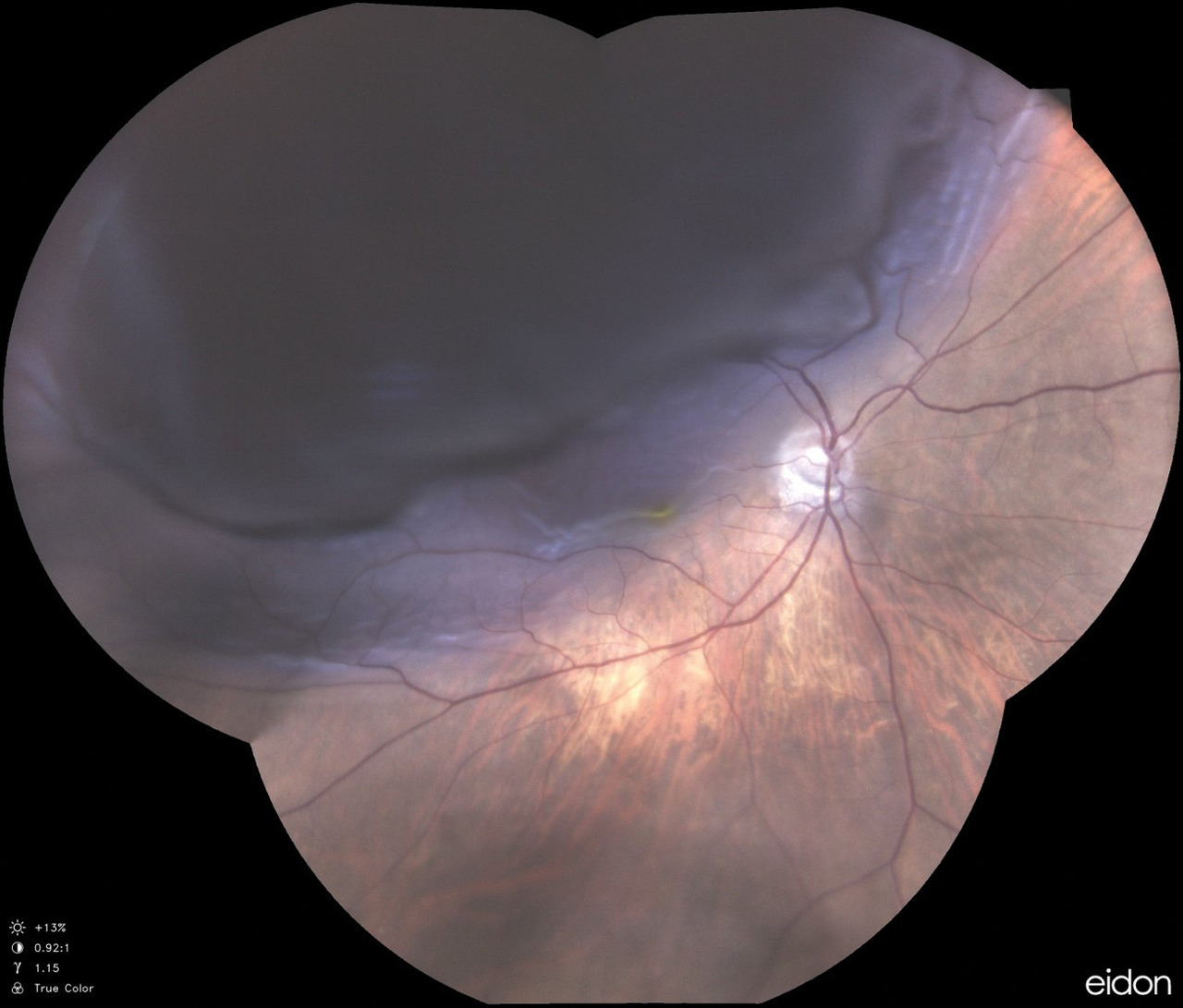

Décollement de rétine

Il se manifeste par un voile augmentant progressivement avec une baisse d’acuité plus ou moins profonde selon qu’il touche ou non la macula. Les décollements de rétine peuvent être rhegmatogènes :

- secondaires à une déchirure de la rétine neurosensorielle qui peut provoquer chez le patient (souvent myope fort ou aux antécédents de chirurgie de la cataracte) des phosphènes ;

- exsudatifs : inflammation ou infection oculaires, hypertension artérielle, prééclampsie ou éclampsie ou maladies choroïdiennes et pathologies systémiques pour les plus fréquentes ;

- tractionnels (diabète).

Le diagnostic se fait au fond d’œil et est complété par une échographie oculaire s’il n’est pas accessible (fig. 7). Un examen de l’œil controlatéral est effectué, à la recherche de lésion prédisposant au décollement de rétine et pouvant bénéficier d’un traitement préventif par photocoagulation laser. Le traitement chirurgical est une urgence d’autant plus que la macula n’est pas encore décollée (décollement dit « macula-ON »). Le pronostic est également meilleur en cas de prise en charge précoce.

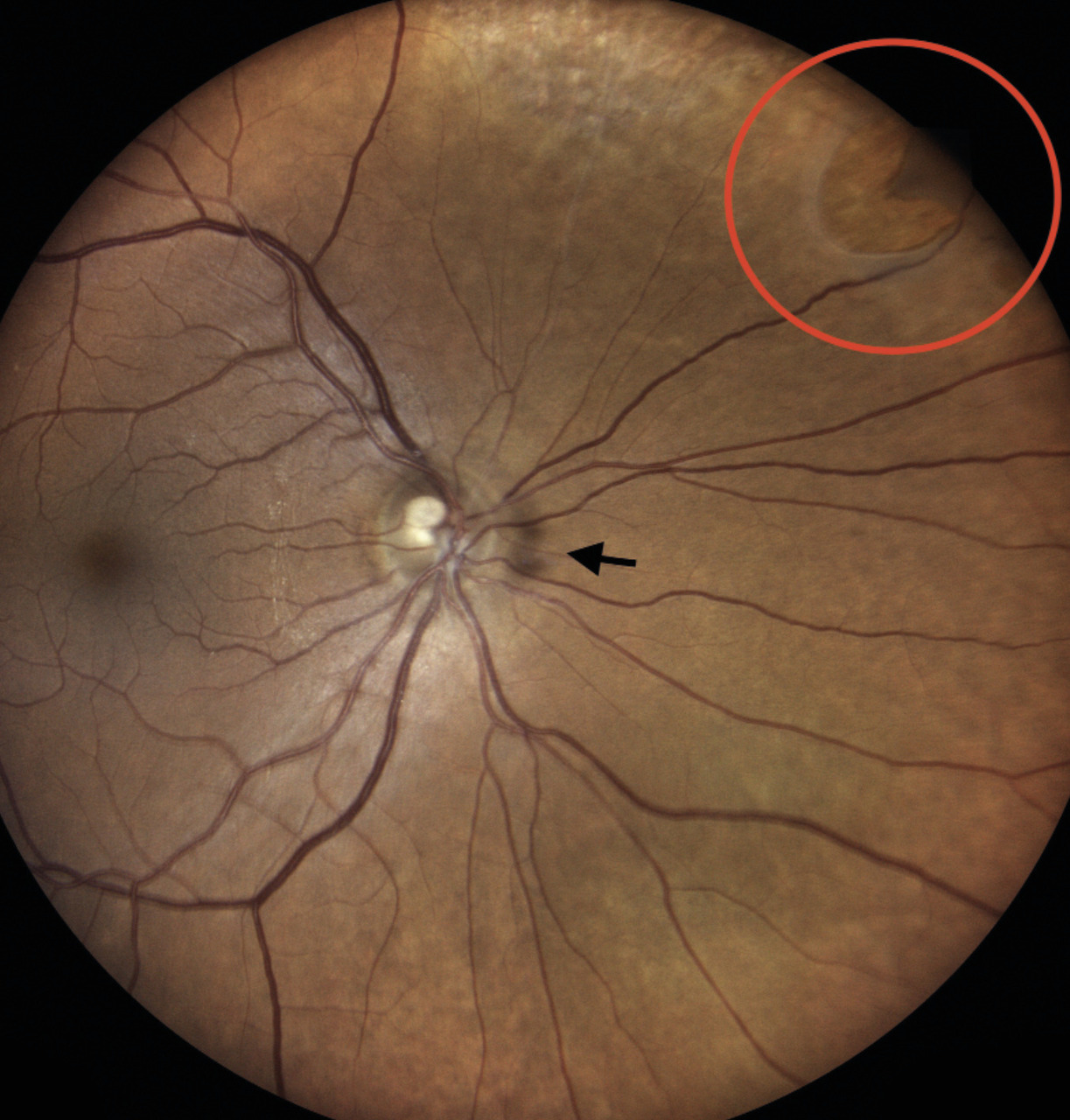

Décollement postérieur du vitré

Physiologique avec l’âge, il se manifeste par des myodésopsies. Il correspond à un phénomène physiologique de contraction du vitré avec l’âge. Il impose la réalisation d’un fond d’œil dilaté (fig. 8). Lorsqu’il existe des lésions prédisposantes en périphérie rétinienne, le décollement du vitré peut entraîner un décollement de rétine secondaire et une hémorragie intravitréenne dont il faut suivre la bonne résorption en conseillant au patient une hydratation soutenue.

Œil blanc avec fond d’œil normal

Névrite optique rétrobulbaire

Suivant l’adage bien connu « le patient ne voit rien, le médecin non plus », la névrite associe une baisse d’acuité visuelle unilatérale associée à un scotome central ou cæcocentral, des douleurs à la mobilisation du globe, un réflexe photomoteur altéré avec dilatation paradoxale de l’œil atteint (signe de Marcus-Gunn). Les potentiels visuels évoqués peuvent montrer un allongement de l’onde P100, indiquant l’atteinte du nerf optique. Un examen neurologique complète la clinique afin de rechercher des signes évocateurs de sclérose en plaques.

Atteintes des voies optiques chiasmatiques et rétrochiasmatiques

Les manifestations pathologiques sont systématisées et identifiables sur le champ visuel. Une hémianopsie bitemporale doit faire évoquer une lésion du chiasma optique (adénome hypophysaire). Une hémianopsie ou quadranopsie latérale homonyme d’installation brutale doit faire évoquer en priorité un accident vasculaire cérébral de l’hémisphère controlatéral et impose la réalisation en urgence d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale. Une installation plus progressive des troubles oriente vers une cause tumorale.

Troubles visuels d’origine psychogène

Diagnostics d’élimination, les tableaux sont variables, avec des atteintes uni- ou bilatérales sans aucun signe objectif à l’examen clinique. Ils nécessitent une exploration électrophysiologique et radiologique.

Anomalies transitoires de la vision

Cécité monoculaire transitoire

L’amaurose fugace est la disparition complète et unilatérale de la vision spontanément résolutive après quelques minutes. Généralement sans douleur, elle correspond à un accident ischémique transitoire (AIT) rétinien. Un fond d’œil permet de rechercher un embole rétinien et doit être complété en urgence par un bilan cardiovasculaire explorant une anomalie carotidienne (sténose ou occlusion athéromateuse par écho-Doppler), une cardiopathie emboligène (pathologie valvulaire ou trouble du rythme par électrocardiogramme et échographie cardiaque) ou encore une artérite de Horton (CRP) [encadré 3]. Le risque de survenue d’un accident ischémique est imminent (occlusion de l’artère centrale de la rétine, névrite optique ischémique antérieure ou encore accident vasculaire cérébral).

Scotome scintillant (aura migraineuse)

Le scotome scintillant est bilatéral, accompagné de flashs colorés, s’étendant progressivement à un hémichamp visuel ou à l’ensemble du champ pendant une vingtaine de minutes et laissant place à une céphalée pulsatile de l’hémicrâne controlatéral. Le diagnostic est évoqué à l’interrogatoire, avec un examen normal après la crise. Le scotome scintillant peut également être isolé, sans céphalée.

Insuffisance vertébro-basilaire

Elle se manifeste par une amaurose fugace transitoire bilatérale avec un facteur déclenchant positionnel (rotation cervicale, lever) et doit faire réaliser une imagerie cérébrale à la recherche d’une ischémie dans le territoire vertébro-basilaire.

Éclipses visuelles

Elles sont caractérisées par un flou visuel aux changements de position, durant quelques secondes ; elles accompagnent l'œdème papillaire de stase de l’hypertension intracrânienne.

Crise d’épilepsie partielle

Une crise à point de départ occipital peut donner une sémiologie hallucinatoire élémentaire latéralisée (photopsies, scotomes) qui peut être suivie d’une cécité postcritique tandis qu’une crise à point de départ temporal peut être responsable d’une sémiologie plus complexe.

1. Causes de kératite

- Traumatique (malposition palpébrale, corps étranger, brûlure, irradiation)

- D’exposition (lagophtalmie, paralysie faciale)

- Syndrome sec sévère (syndrome de Gougerot-Sjögren)

- Bactérienne (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa)

- Virales (Herpes simplex virus, virus varicelle-zona, adénovirus)

- Fongique (Fusarium, Aspergillus et Candida) et parasitaire amibienne (porteur de lentilles de contact)

- Auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, lupus)

- Kératoconjonctivite allergique

- Toxique (iatrogénie par collyres)

2. Principales causes d’uvéite antérieure aiguë

- Spondylarthrite ankylosante et terrain HLA-B27

- Herpès (Herpes simplex virus, virus varicelle-zona)

- Arthrite juvénile idiopathique

- Sarcoïdose

- Tuberculose

- Syphilis

- Maladie de Behçet

- Iridocyclite de Fuchs

- Syndrome de Posner-Schlossman

3. Causes de cécité monoculaire transitoire douloureuse

- Dissection de l’artère carotidienne interne homolatérale

- Syndrome d’ischémie oculaire

- Artérite temporale de Horton

- Migraine (diagnostic d’élimination)

Testez-vous sur cet item

Découvrez quelques quiz rédigés par les auteurs de cet item :

Savoir évoquer la maladie de Horton devant un trouble visuel d’apparition brutale du fait du caractère urgent diagnostique et thérapeutique.

Savoir différencier une occlusion veineuse d’une occlusion artérielle rétinienne au fond d’œil.

Connaître les caractéristiques sémiologiques orientant vers une cause cérébrale devant une anomalie de la vision.

Connaître les indications de l'imagerie cérébrale en urgence :

- cécité monoculaire transitoire (CMT) ;

- névrite optique rétrobulbaire (NORB) ;

- atteinte du champ visuel latérale homonyme ou bitemporale ;

- occlusion de l’artère centrale de la rétine ;

- œdème papillaire bilatéral.

Encadrés

Encadrés