En France, l’impact sur la santé humaine de la consommation de produits laitiers, et notamment celle des fromages au lait cru, fait aujourd’hui l’objet de débats. Les fromages apportent indéniablement de nombreux nutriments essentiels, tels que protéines, lipides, minéraux et micronutriments. Compte tenu de la consommation annuelle de fromages en France, ils constituent aussi la première source de micro-organismes vivants dans notre alimentation et apportent ainsi une biodiversité microbienne précieuse pour notre microbiote. Toutefois, parmi les composants, certains, comme les acides gras saturés, ont longtemps été regardés comme un danger pour la santé cardiovasculaire (hypertension artérielle, obésité). Ce point est renforcé par la teneur en sel des fromages et leur richesse calorique. Par ailleurs, que les fromages soient fabriqués avec du lait cru ou pasteurisé, lorsqu’ils sont contaminés, même de manière infime, par des micro-organismes pathogènes (Listeria, Escherichia coli), ils peuvent conduire à des intoxications alimentaires, très rares en France mais potentiellement graves pour les personnes les plus vulnérables (très jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées). Explorer, à partir de sources scientifiques validées, les bénéfices et les risques associés à la consommation de fromage constitue donc un enjeu majeur, d’autant que l’accroissement de certaines pathologies, ces dernières décennies, est en lien plus ou moins direct avec l’alimentation : maladies dysimmunitaires chroniques, maladies cardiovasculaires, syndrome métabolique, maladies neuropsychiatriques, cancers... Tel est l’objet du livre blanc « Bénéfices et risques pour la santé de la consommation de fromages : intérêts de la biodiversité microbienne »* dont cet article fait la synthèse.

Éléments technologiques et nutritionnels concernant les fromages

Le lait est un aliment complet dont la matière sèche (de 12 à 18 % selon les espèces de ruminants) est composée de lactose, de matières grasses (plusieurs centaines d’acides gras de taille et de degré de saturation variables), de protéines (principalement des caséines) et de minéraux (calcium et phosphore notamment). Leurs teneurs varient selon l’espèce de ruminant, la race, le stade physiologique et l’alimentation des animaux. Le lait contient aussi plusieurs centaines de microconstituants (vitamines, oligoéléments, protéines à activité biologique…).2

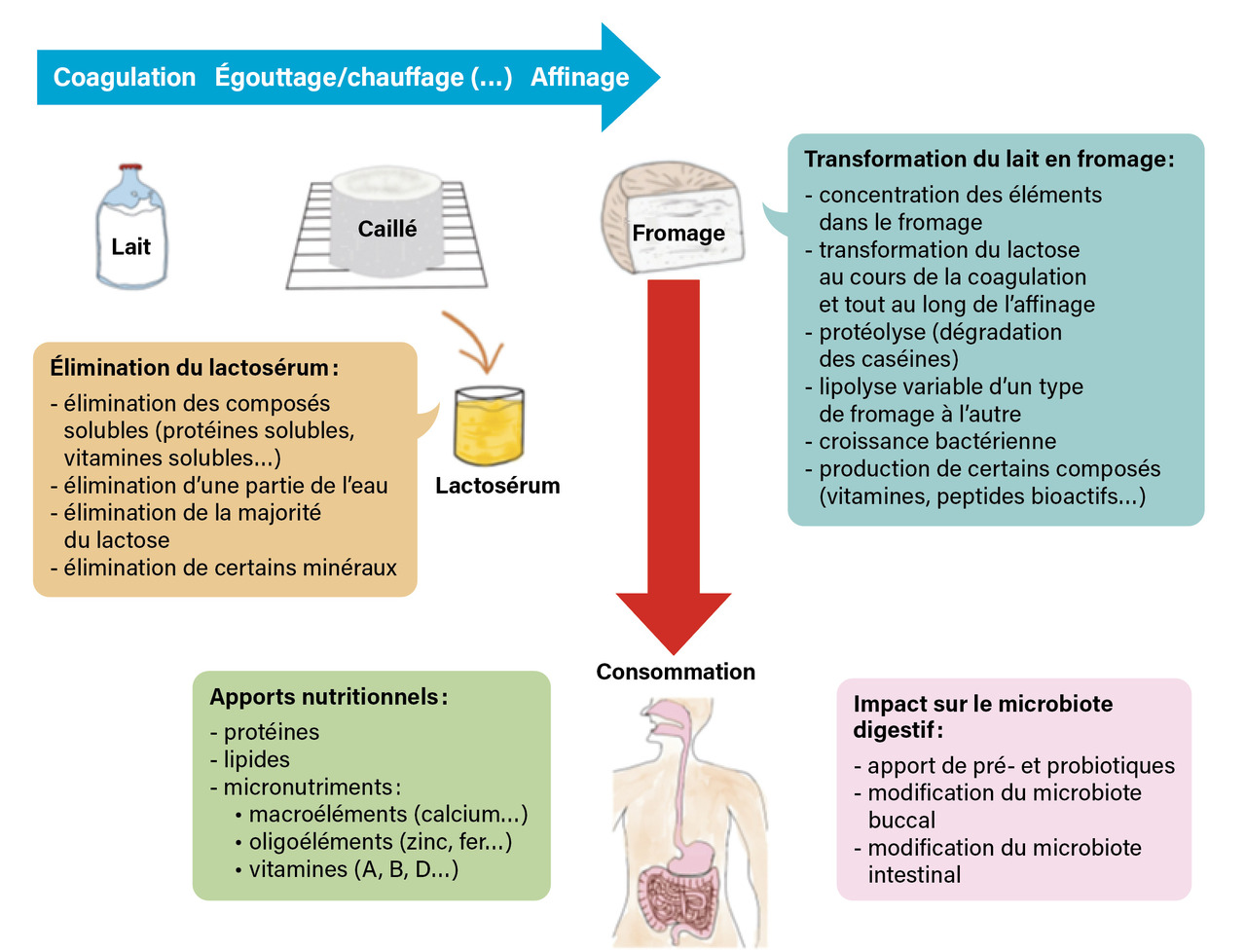

Les trois étapes de sa transformation en fromage (coagulation, égouttage du caillé et affinage), sous l’action de micro-organismes natifs et/ou ajoutés, conduisent à de profondes modifications de ces composants, variables selon le type de fromage, à l’origine de la sécurité et de la sensorialité du produit fini : élimination du lactose, protéolyse des protéines et libération de peptides bioactifs, lipolyse des matières grasses, concentration des micro-organismes et de certains minéraux, production de métabolites spécifiquement microbiens (acides organiques, acide gamma-aminobutyrique [GABA]…).Ces grandes étapes de transformation font du produit fini « fromage » un aliment très différent du lait dont il est issu (fig. 1).

Avec la Grèce, la France est le pays où la consommation de fromage est la plus élevée au monde (24 kg/an/personne). Ainsi, cet aliment couvre une part significative des apports nutritionnels conseillés en protéines (15 %), en lipides (13 %), en calcium (26 %) et en vitamine B12 (17 %). Certains fromages peuvent représenter une source non négligeable de vitamine B9 (camembert, bleus). Le fromage contient par ailleurs des niveaux élevés de micro-organismes non pathogènes d’intérêts technologique et physiologique (plus de 1 milliard par gramme), principalement des bactéries, mais aussi des levures et des champignons.

Biodiversité microbienne des fromages et microbiote intestinal

L’implication du microbiote intestinal dans la santé fait aujourd’hui consensus, et notamment son niveau de diversité microbienne.3 Les fromages sont la première source de micro-organismes vivants dans notre alimentation (1 à 100 milliards/j/personne).4 Ils sont capables de moduler la composition et le métabolisme du microbiote intestinal : ils y augmentent notamment la présence de bactéries lactiques mais aussi de très nombreuses autres espèces microbiennes impliquées dans la transformation du lait en fromage affiné. La persistance dans le tube digestif des micro-organismes issus de la consommation de fromage n’est pas indispensable pour qu’ils aient des effets positifs sur le microbiote.

La biodiversité maximale est apportée par les fromages au lait cru,5 qui ne représentent plus actuellement que 16 % des fromages affinés fabriqués en France, mais 75 % des fromages d’appellation d’origine protégée (AOP).

Le fromage est aussi un vecteur d’agents pré- et probiotiques, susceptibles de moduler les ratios des différentes espèces en présence, et d’alimenter les écosystèmes microbiens garants d’un microbiote équilibré.3

En raison de l’immense diversité des fromages, l’effet spécifique des différentes matrices fromagères dans ce rôle « post-biotique » est certainement une voie de recherche pour l’avenir.

Influence de la consommation de fromage sur les maladies dysimmunitaires

Allergie au lait et intolérance au lactose

Les protéines du lait de vache sont responsables d’allergie chez 3 à 4 % des nourrissons dans les pays développés.6 Cette prévalence diminue rapidement avec l’âge : elle est de moins de 0,5 % chez les adultes.

Les allergies à d’autres types de lait existent, mais sont moins documentées.

La transformation du lait de vache en fromage réduit cette sensibilité, environ de moitié, en raison de l’action des protéases pendant l’affinage. Les programmes de réintroduction du lait chez les enfants allergiques au lait de vache utilisent cette propriété des fromages, en particulier les plus affinés qui peuvent être réintroduits les premiers.

L’intolérance au lactose n’est pas due à une réaction allergique mais à un déficit enzymatique en lactose déshydrogénase. Le processus de fabrication et d’affinage des fromages métabolise le lactose, qui n’est de ce fait plus présent dans les fromages affinés ; ceux-ci peuvent donc être consommés par les intolérants au lactose.

Manifestations de l’allergie atopique

De nombreux travaux, notamment réalisés dans le cadre du programme européen PASTURE,7,8 ont mis en évidence un lien entre la consommation de lait cru et de produits laitiers de la ferme et une diminution du risque de développer des maladies atopiques et des allergies alimentaires chez les enfants. Une consommation de fromage au cours des dix-huit premiers mois de vie est ainsi associée à une réduction significative du risque de développer une dermatite atopique. Si elle est diversifiée, le risque de survenue des allergies alimentaires est diminué. L’absence de consommation de fromage est, quant à elle, associée à un risque plus élevé de rhinite allergique (tableau 1).7

D’autres données ont montré que chez les femmes enceintes la consommation de fromages et de produits laitiers avait un effet positif pour la protection ultérieure de l’enfant vis-à-vis des maladies atopiques.10

Comme le suggèrent les études complémentaires faites dans le cadre de l’étude PASTURE et d’autres études associées, ces effets pourraient être dus :

- à la modification induite du microbiote intestinal dans le jeune âge ;

- au développement plus équilibré du système immunitaire de l’enfant, et cela dès la période fœtale.8 - 10

Le rôle des acides gras oméga 3 et des acides gras à chaîne courte (butyrates, propionates, à propriétés anti-inflammatoires) et l’interférence des microbiotes des fromages avec les écosystèmes du microbiote intestinal sont rapportés dans ces études.

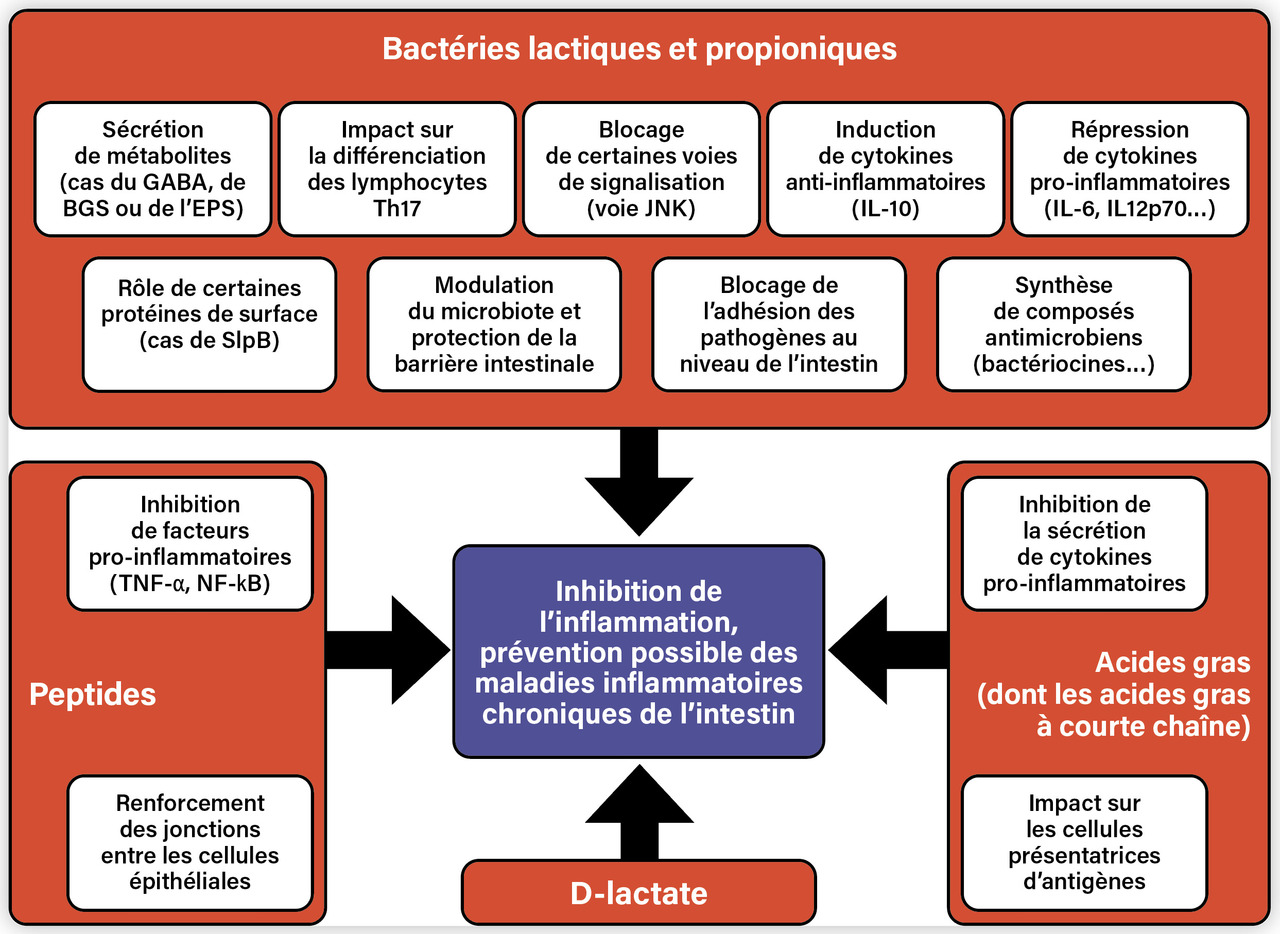

Maladies inflammatoires chroniques du tractus digestif

L’augmentation des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI ; maladie de Crohn et rectocolite hémorragique) est en lien avec l’évolution des régimes alimentaires et des modes de vie. Les effets protecteurs de certaines espèces microbiennes (de Streptococcus et de Lactobacillus notamment) ou de certaines molécules (peptides, acides gras) observées dans des modèles expérimentaux11 (fig. 2) n’ont à ce jour pas été confirmés par les études chez des patients : certaines montrent que la consommation de produits laitiers (dont les fromages) entraîne une diminution des marqueurs de l’inflammation tandis que d’autres ne montrent pas d’effet, voire une augmentation. La diversité microbienne présente dans les fromages pourrait aussi prévenir les infections par des pathogènes observées chez les patients atteints de MICI.

Influence sur les maladies cardiovasculaires

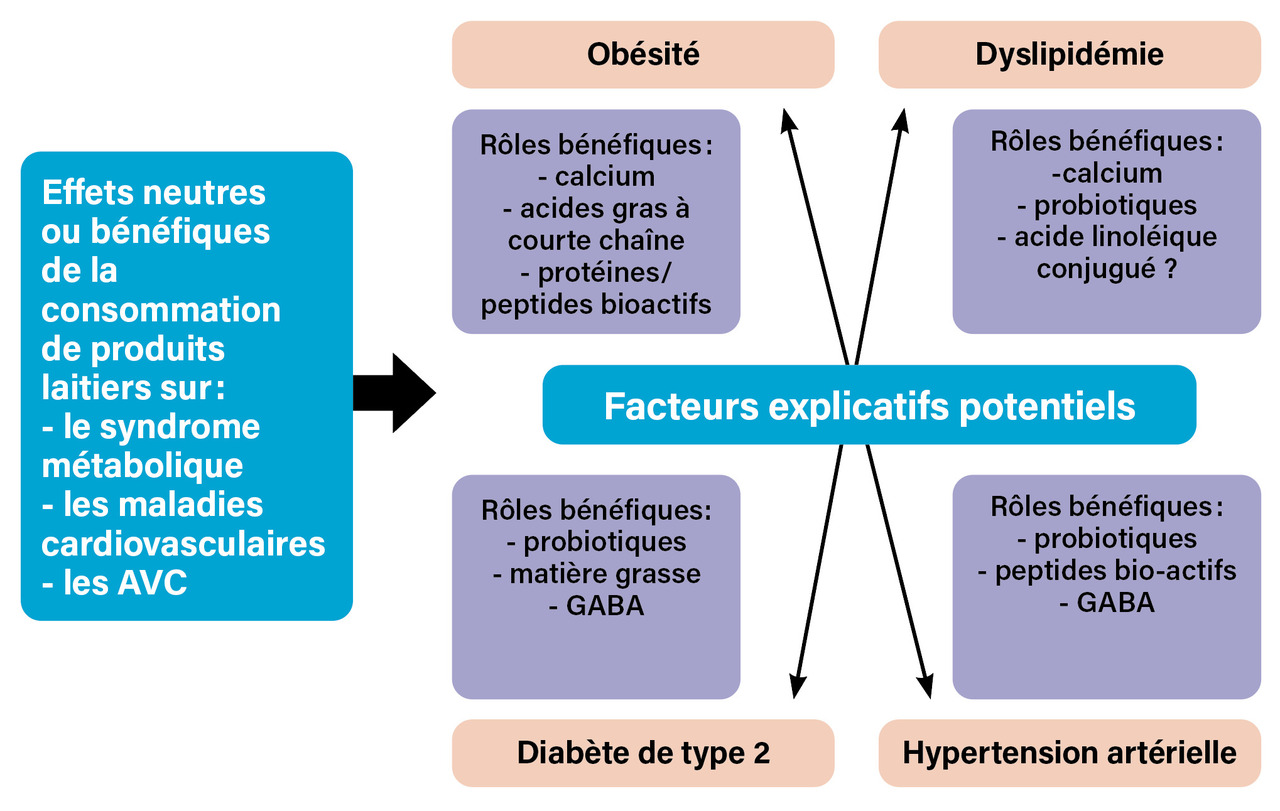

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde (en France, 140 000 décès par an). Les produits laitiers ont longtemps été considérés comme des aliments à risque pour ces maladies en raison de leur teneur élevée en matières grasses et en sel. Les travaux récents, réalisés en population dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière, remettent en cause cette affirmation(tableau 2).12 - 17 Ils montrent en effet que la consommation régulière de fromage (de 30 à 50 g/j) conduit dans la majorité des cas à une réduction de 5 à 15 % de ces maladies. Ces études ne permettent cependant pas de préciser si le fromage au lait cru a un effet spécifique. Les raisons de l’écart entre ces résultats récents et les observations antérieures résident dans la méthodologie des travaux : analyses de cohortes versus expérimentation animale ; étude du produit complet (le fromage) versus tests (voire simple inférence) sur les composants (matières grasses et sel, notamment).

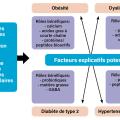

Les effets protecteurs sont liés aux effets de la consommation de fromage sur les facteurs de risque de ces maladies : obésité, diabète de type 2, hypertension artérielle, dyslipidémie. Les mécanismes en cause sont encore mal connus mais commencent à être documentés par des études expérimentales : ils pourraient être liés à l’action du calcium, de certains acides gras à chaîne courte ou des probiotiques présents dans le fromage, notamment via leur action sur le microbiote intestinal (fig. 3).

Influence sur les maladies infectieuses

Par sa richesse en nutriments, sa haute teneur en eau et son pH proche de la neutralité, le lait peut être colonisé par de nombreux micro-organismes. Certains sont utiles à la transformation en fromage, et d’autres peuvent représenter un risque infectieux pour l’homme. La sécurité sanitaire du lait et de ses dérivés fait donc l’objet de pratiques et de règlements européens drastiques.

Les produits laitiers sont impliqués dans 3 % des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) [soit 41 sur les 1 362 déclarées en France en 2019].18 Les principaux pathogènes susceptibles d’être présents dans les fromages sont Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus et, en émergence depuis les années 1980, des Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC), de loin les plus problématiques, notamment pour les filières au lait cru, car responsables du syndrome hémolytique et urémique (SHU) du jeune enfant. C’est la raison pour laquelle les autorités sanitaires recommandent aux populations fragiles de ne pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru (en dehors des fromages à pâte pressée cuite, de type comté, beaufort, gruyère, sans risque sanitaire). Ces préconisations concernent les jeunes enfants, et particulièrement ceux de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, c’est-à-dire les personnes déjà malades, très fatiguées, voire hospitalisées.19

Ces espèces diffèrent par leur modalité d’entrée dans la chaîne de collecte et de transformation, par la dose qui doit être ingérée pour générer une infection (de quelques micro-organismes à plusieurs millions), par la gravité de cette infection selon les personnes et par leur modalité physiopathologique d’action et donc la gravité de leurs effets : de simples troubles digestifs au pronostic vital engagé.

Les traitements du lait en amont (pasteurisation, microfiltration) visent à éliminer les pathogènes mais certains (Listeria, Salmonella, entérotoxines de staphylocoques) peuvent y résister et des contaminations post-pasteurisation sont également observées.18

Enfin, la consommation de fromage pourrait représenter un risque pour la diffusion de l’antibiorésistance (notamment vis-à-vis de Streptococcus aureus). Mais, dans le suivi de la cohorte PASTURE, l’exposition alimentaire précoce des nourrissons au lait cru a aussi montré un bénéfice en matière de protection contre les infections de la première année de vie, tout particulièrement les otites.20

La prévention contre les micro-organismes pathogènes passe par de multiples actions dont, en tout premier lieu, les bonnes pratiques d’élevage et de traite. Si ces pratiques sont trop drastiques, elles peuvent nuire aux microflores d’intérêt. Des démarches d’accompagnement des producteurs ont été développées, visant à faire respecter les objectifs de qualité sanitaire tout en préservant ces microflores d’intérêt (ANSES, 2022).18 L’effet barrière des microflores des fromages, et à ce titre la diversité et la richesse microbiennes du lait cru, constitue la première ligne de défense4 à laquelle s’ajoute la présence de composés natifs du lait tels que la lactoferrine, le lysozyme ou la surface des globules gras.

La technologie fromagère est une pratique de sécurisation sanitaire, par l’abaissement du pH, la synthèse de différents acides organiques par les ferments et la synthèse d’autres antimicrobiens efficaces (certaines bactériocines). Certaines technologies, parce qu’elles éliminent davantage d’eau et incluent une étape de chauffage (fromages à pâte pressée cuite) procurent de fait une très grande sécurité sanitaire, y compris pour les fromages au lait cru.4

Influence sur les maladies neurologiques et psychiatriques

L’effet de la consommation de produits laitiers et de fromages sur les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques...) et sur la dépression est encore mal connu. Les quelques études disponibles ne permettent pas de tirer de conclusions définitives.

Concernant les pathologies démentielles, les résultats sont contradictoires et dépendent de la nature du produit étudié (fermenté ou non…) et du type de population (âge, antécédents). Certains travaux suggèrent un risque accru de maladie de Parkinson associé à la consommation de produits laitiers. Mais, là encore, les résultats diffèrent en fonction du type de produit (teneur en matières grasses, lait ou produits laitiers…) et des populations étudiées.

Certaines études montrent que la consommation de produits laitiers fermentés permettrait de réduire les troubles dépressifs en lien avec le stress et l’anxiété.21 Quelle que soit la maladie concernée, plusieurs hypothèses mécanistiques sont actuellement explorées : peptides spécifiques, acides gras, production d’un neurotransmetteur comme le GABA dans les produits fermentés. Le rôle du microbiote intestinal, via l’axe intestin-cerveau, est l’une des pistes les plus prometteuses. Dans aucune de ces études, l’effet spécifique de la biodiversité microbienne (en particulier par la consommation de fromages au lait cru) n’a été étudié.

Influence sur les cancers et le vieillissement

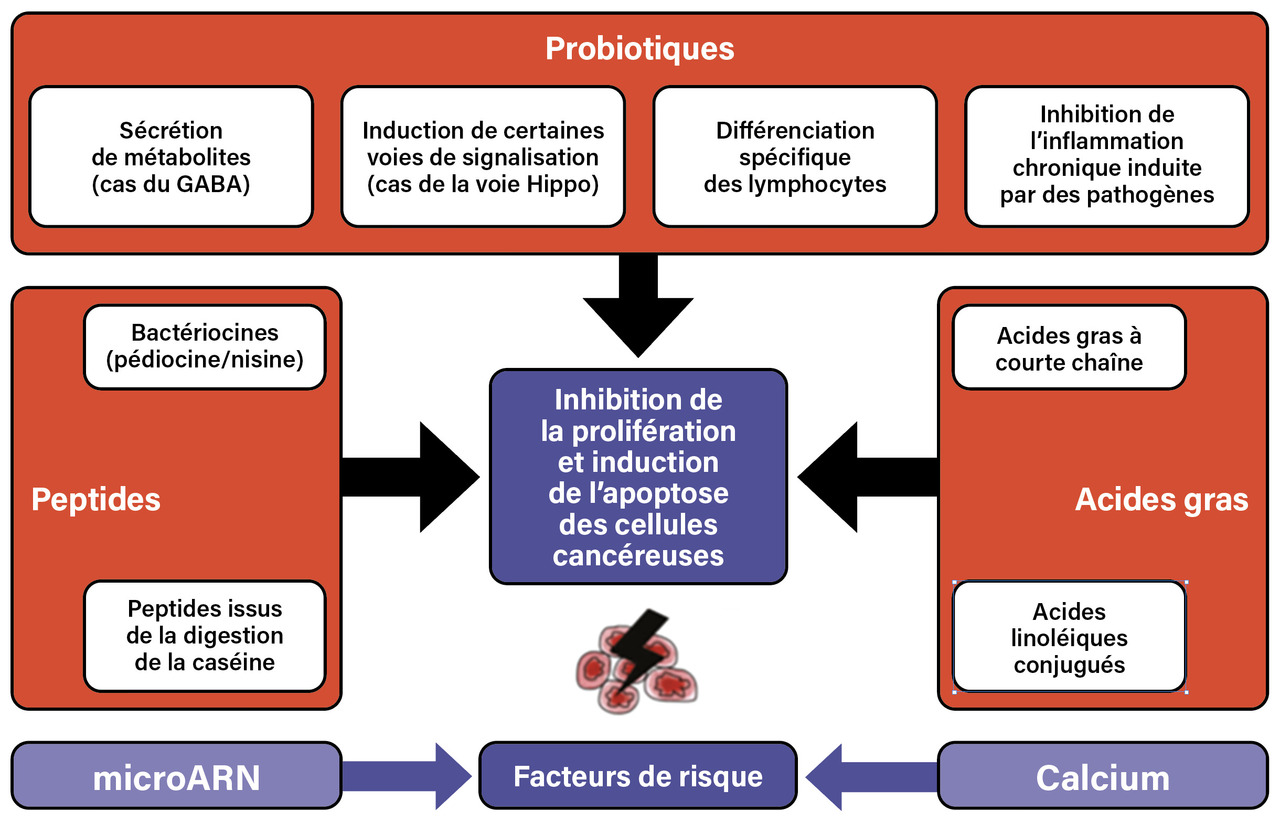

Le fromage, calorique, riche en matière grasse et en sel, pourrait a priori être suspecté de faire partie des facteurs de risque de cancer.

Cependant, plusieurs méta-analyses récentes mettent en évidence l’effet neutre de la consommation de fromage sur le risque de décéder d’un cancer ou même d’en développer un.17

La consommation de fromage diminuerait même de 11 % le risque de développer un cancer du sein non hormonodépendant.

Certains travaux montrent cependant un lien entre une consommation importante de produits laitiers et un risque accru de cancer de la prostate ou de lymphomes de type B.

La nature des produits laitiers considérés nécessite d’être explorée de manière plus approfondie, car des différences dans la survenue de cancers semblent exister entre les produits. L’effet globalement neutre et spécifique du fromage pourrait s’expliquer par un certain nombre de composants de la matrice fromage, dont les écosystèmes microbiens (fig. 4).

Enfin, les fromages, en raison de leurs teneurs en calcium et en composés antioxydants,22 pourraient avoir un effet positif contre l’ostéoporose et le vieillissement des cellules.

Bénéfices avérés de la consommation de fromage et pistes de recherche

En conclusion, les risques microbiologiques liés à la consommation de fromage, même s’ils sont statistiquement rares, peuvent être graves et sont très identifiables, car les maladies qu’ils engendrent sont souvent aiguës et surviennent dans un laps de temps court après la consommation de l’aliment.

En revanche, les bénéfices d’un apport régulier de fromage dans l’alimentation sont moins connus. Par exemple, réalisée dans le cadre d’une alimentation et d’une hygiène de vie saines, il est maintenant avéré que la consommation de fromage est neutre, voire protectrice, vis-à-vis des maladies cardiovasculaires et n’augmente pas le risque d’obésité, d’hypertension artérielle ou de diabète de type 2. Ces résultats mettent en évidence l’importance de considérer l’aliment comme un tout et non comme la somme de composés indépendants les uns des autres. Si, par exemple, les acides gras saturés en tant que tels représentent un danger pour la santé, leur impact est différent une fois qu’ils sont intégrés dans un aliment complexe et « vivant », comme le fromage, du fait des nombreux micro-organismes qui le composent.

D’autres bénéfices importants sont maintenant avérés vis-à-vis des maladies allergiques atopiques.

Cette synthèse montre aussi que la consommation de fromage a un effet bénéfique prouvé sur la composition et le métabolisme du microbiote intestinal dont on sait aujourd’hui l’impact majeur sur l’état de santé général.

La recherche de lien entre consommation de fromage, au lait cru ou non, et d’autres maladies majeures telles que les maladies neurologiques ou les cancers mériterait de plus amples travaux, même si, pour le cancer, les dernières méta-analyses mettent en évidence l’effet neutre de la consommation de fromage sur le risque de décéder d’un cancer ou même d’en développer un.

Le fromage est un aliment très différent du lait dont il est issu, biochimiquement et parce qu’il contient de grandes quantités de micro-organismes diversifiés et vivants. Les fromages – notamment ceux au lait cru – représentent en France la première source de micro-organismes dans le régime alimentaire. Malheureusement, en dépit d’un nombre important de travaux sur les fromages, très peu traitent de manière spécifique de la valeur ajoutée éventuelle de consommer une plus grande diversité microbienne via les produits au lait cru. Sans minimiser le défi que représente la maîtrise des risques infectieux et notamment celui des E. coli producteurs de shigatoxines pour cette filière, et d’autres filières alimentaires, l’hypothèse selon laquelle cette famille de produits apporterait de substantiels bénéfices à moyen et long termes émerge et demande confirmation pour des choix de société éclairés.

2. Gillis JC, Ayerbe A. Le fromage. 4e édition. Lavoisier-Tec et Doc, Cachan, 2018. 950 p.

3. Van Hul M, Cani PD, Petitfils C, et al. What defines a healthy gut microbiome? Gut 2024;73:1893-908.

4. Montel MC, Buchin S, Mallet A, et al. Traditional cheeses: Rich and diverse microbiota with associated benefits. Int J Food Microbiol 2014;177:136-54.

5. Irlinger F, Mariadassou M, Dugat-Bony E, et al. A comprehensive large-scale analysis of « terroir » cheese and milk microbiota reveals profiles strongly shaped by both geographical and human factors. ISME Communications 2024;4:1-14.

6. Villa C, Costa J, Oliveira MBPP, et al. Bovine milk allergens: A comprehensive review. Compr Rev Food Sci Food Saf 2018;17:137-64.

7. Nicklaus S, Divaret-Chauveau A, Chardon ML, et al. The protective effect of cheese consumption at 18 months on allergic diseases in the first 6 years. Allergy 2019;74:788-98.

8. Vuitton DA, Divaret-Chauveau A, Dalphin ML, et al. Protection contre l’allergie par l’environnement de la ferme : en 15 ans, qu’avons-nous appris de la cohorte européenne « PASTURE » ? Bull Acad Nat Med 2019;203:618-30.

9. Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, et al. Maternal consumption of dairy products, calcium, and vitamin D during pregnancy and infantile allergic disorders. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;113:82-7.

10. Depner M, Taft DH, Kirjavainen PV, et al. Maturation of the gut microbiome during the first year of life contributes to the protective farm effect on childhood asthma. Nat Med 2020;26(11):1766-75.

11. Illikoud N, Mantel M, Rolli-Derkinderen M, et al. Dairy starters and fermented dairy products modulate gut mucosal immunity. Immunol Lett 2022;251-252:91-102.

12. Farvid MS, Malekshah AF, Pourshams A, et al. Dairy food intake and all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality: The Golestan cohort study. Am J Epidemiol 2017;185:697-711.

13. Tong X, Chen GC, Zhang Z, et al. Cheese consumption and risk of all-cause mortality: A meta-analysis of prospective studies. Nutrients 2017;9:63.

14. Fontecha J, Calvo MV, Juarez M, et al. Milk and dairy product consumption and cardiovascular diseases: An overview of systematic reviews and meta-analyses. Adv Nutr 2019;10(suppl2):S164-S189.

15. Giosue A, Calabrese I, Vitale M, et al. Consumption of dairy foods and cardiovascular disease: A systematic review. Nutrients 2022;14:831.

16. Van Parys A, Saele J, Puaschitz NG, et al. The association between dairy intake and risk of cardiovascular disease and mortality in patients with stable angina pectoris. Eur J Prev Cardiol 2023;30:219-29.

17. Zhang M, Dong X, Huang Z, et al. Cheese consumption and multiple health outcomes: An umbrella review and updated meta-analysis of prospective studies. Adv Nutr 2023;14:1170-86.

18. Anses. Avis relatif aux modalités de maîtrise du risque lié à la présence de dangers microbiologiques dans les fromages et autres produits laitiers fabriqués à partir de lait cru (saisine 2019-SA-0033). 2022. Partie 1 : Priorisation des couples « danger microbiologique/fromage et autre produit laitier au lait cru », bilan des mesures de maîtrise disponibles. ANSES, Maisons-Alfort. 126 p.

19. Anses. Consommation de fromages à base de lait cru : rappel des précautions à prendre. 18 février 2025. https://urls.fr/Tmyc1a

20. Loss G, Depner M, Ulfman LH, et al. Consumption of unprocessed cow’s milk protects infants from common respiratory infections. J Allergy Clin Immunol 2015;135:56-62.

21. Luo Y, Li Z, Gu L, et al. Fermented dairy foods consumption and depressive symptoms: A meta-analysis of cohort studies. PLoS One 2023;18:e0281346.

22. Fardet A, Rock E. In vitro and in vivo antioxidant potential of milks, yoghurts, fermented milks and cheeses: A narrative review of evidence. Nutr Res Rev 2018;31:52-70.

Dans cet article

- Éléments technologiques et nutritionnels concernant les fromages

- Biodiversité microbienne des fromages et microbiote intestinal

- Influence de la consommation de fromage sur les maladies dysimmunitaires

- Influence sur les maladies cardiovasculaires

- Influence sur les maladies infectieuses

- Influence sur les maladies neurologiques et psychiatriques

- Influence sur les cancers et le vieillissement

- Bénéfices avérés de la consommation de fromage et pistes de recherche