Due à des spirochètes du genre Borrelia, la borréliose de Lyme est l’anthropozoonose – maladie transmise d’un animal vertébré à l’être humain – la plus fréquente. Ses premières manifestations articulaires ont été décrites en 1977 dans une cohorte d’enfants du comté de Lyme (Connecticut) ;1 les spirochètes ont été mis en évidence en 1982.2

Trois espèces principales de spirochètes causant la borréliose de Lyme existent en Europe : Borrelia burgdorferi stricto sensu, Borrelia garinii et Borrelia afzelii. En 2023, l’espèce Borrelia afzelli était la plus prévalente dans les prélèvements humains. Les spirochètes possèdent une morphologie hélicoïdale se composant, de l’intérieur vers l’extérieur, d’un cylindre protoplasmique, d’un espace périplasmique avec de nombreux flagelles (conférant aux spirochètes leur mobilité caractéristique) et d’une membrane externe.

Le vecteur principal de la borréliose est la tique dure du genre Ixodes (par piqûre). Ces tiques se caractérisent par un capitulum équivalant à une tête et par un corps globuleux non segmenté appelé idiosome, ainsi que par trois paires de pattes au stade larvaire (contre quatre au stade nymphal ou adulte). Les tiques du genre Ixodes se développent en trois stases : la larve (qui sort de l’œuf), la nymphe et l’adulte. À tout stade du développement, la tique est un ectoparasite hématophage strict, en diapause hivernale, à la recherche d’un hôte vertébré dans les zones forestières en dessous de 1 500 mètres. Une fois la tique fixée, elle reste accrochée pendant trois à dix jours, jusqu’à la fin de son repas sanguin. L’être humain est un hôte accidentel et terminal. Si les nymphes et les larves n’ont pas de tropisme particulier, les adultes ont un tropisme plus marqué pour les animaux de grande taille.3

La transmission de la borréliose de Lyme se fait via la salive des tiques, par un phénomène de régurgitation, avec une migration active des spirochètes dans les glandes salivaires de la tique à partir de douze à vingt-quatre heures après fixation ; le risque augmente donc avec la durée d’exposition à la tique.4

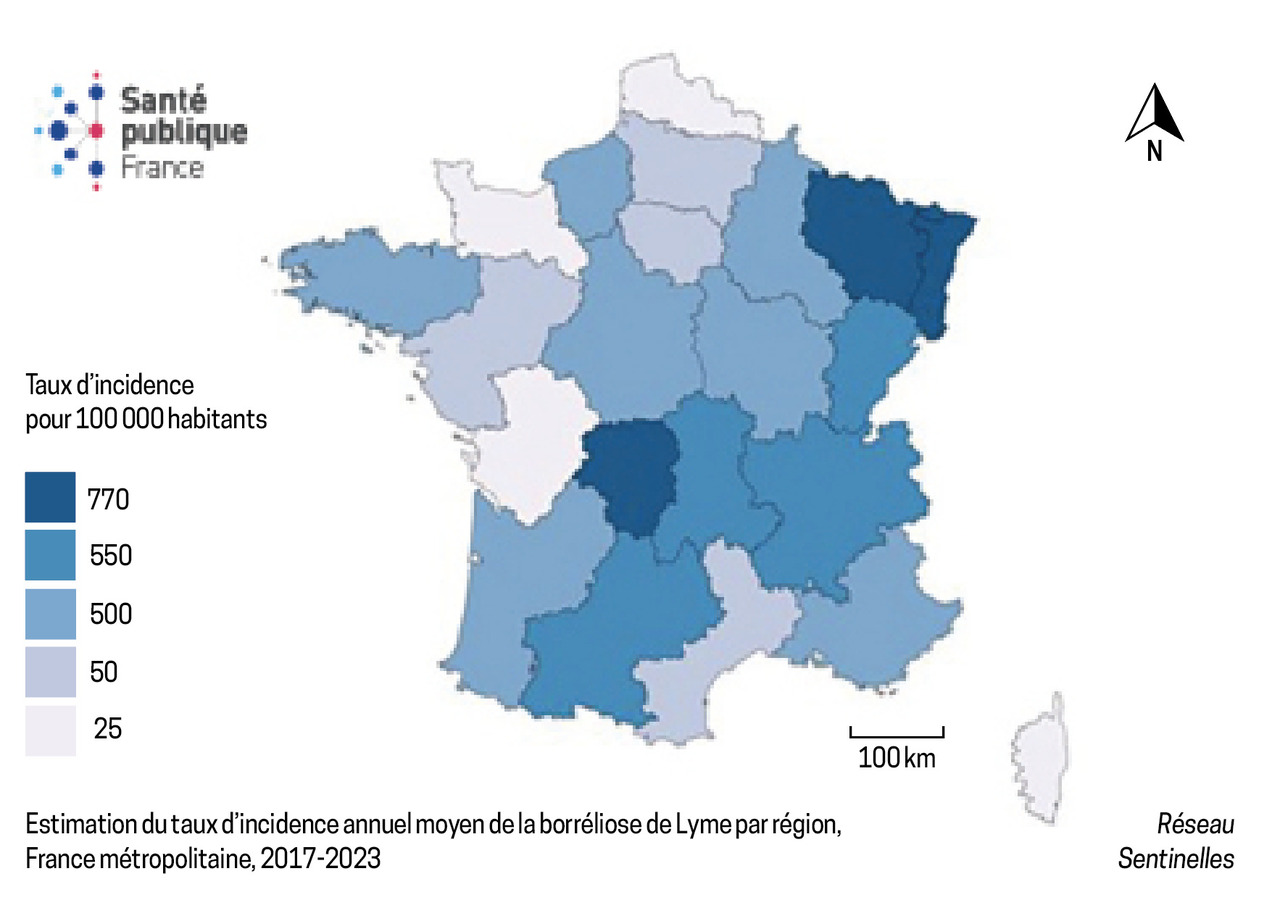

En France, l’incidence annuelle – rapportée en 2023 par le réseau Sentinelles – était de 59 cas pour 100 000 habitants, avec un taux plus élevé en Alsace, en Lorraine et dans le Limousin (fig. 1).

Reconnaître les signes cliniques

Les manifestations cliniques se font en deux temps : une phase précoce – qui a lieu dans les six premiers mois – et une phase tardive.

La phase précoce se manifeste par une forme localisée : c’est l’érythème migrant, signe clinique le plus fréquent de la borréliose, qui se caractérise par une lésion maculo-papuleuse, érythémateuse centrée sur la piqûre, s’étendant de manière annulaire et centrifuge, qui mesure souvent plus de 5 cm et touche préférentiellement les membres inférieurs et les plis (fig. 2). Cette éruption est pathognomonique de la borréliose.

La disparition de la lésion est spontanée, en plusieurs mois ; néanmoins, la phase précoce localisée peut évoluer dans 10 % des cas vers une forme disséminée par voie sanguine qui apparaît moins de six mois après les premiers symptômes. Il peut s’agir d’un érythème migrant à localisation multiple (souvent en cas d’infection par B. burgdorferi stricto sensu), d’un lymphocytome borrélien (nodule ou plaque solitaire asymptomatique apparaissant au niveau du visage proche de l’oreille [fig. 3]), d’atteintes neurologiques précoces (neuroborréliose de Lyme) pouvant être centrales ou périphériques.

La phase tardive se révèle souvent plusieurs mois à plusieurs années plus tard par une atteinte cutanée, l’acrodermatite chronique atrophiante, ou des arthrites chroniques. L’acrodermatite chronique atrophiante prend la forme d’une infiltration violacée des faces d’extension des membres, évoluant vers une atrophie cutanée (fig. 4) pouvant se manifester parfois par des signes vasculaires trompeurs.5

Quels examens complémentaires réaliser ?

Le diagnostic de borréliose peut se faire de manière clinique mais également de manière biologique, dans certaines atteintes.

Le diagnostic biologique direct est inadapté, excepté en cas de fièvre récurrente du fait de la rareté des spirochètes en intratissulaire. La culture reste l’examen de référence mais n’est souvent réalisée que dans des laboratoires spécialisés. Une alternative est le diagnostic biologique par amplification génique.

Cependant, son utilisation est actuellement largement hospitalière, avec une bonne sensibilité pour les lésions cutanées et articulaires, mais faible pour le liquide céphalorachidien et le sang.6

Le diagnostic indirect se fait par sérologie de Lyme, laquelle n’est pas systématique, surtout en l’absence de symptômes, de piqûre de tique sans manifestation clinique ou d’érythème migrant typique, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé (fig. 5).7 La recherche sérologique se fait en deux temps : la technique ELISA est réalisée en première intention afin d’obtenir une sensibilité maximale, puis confirmée en cas de positivité ou de doute sérologique par Western blot (ou immunoblot), du fait de possibles réactivités non spécifiques fréquentes tels des agents infectieux ou des pathologies dysimmunitaires.8

Un point important à soulever est la possibilité d’une persistance des anticorps (surtout immunoglobulines G [IgG] mais également IgM) après guérison.9 De ce fait, il n’y a pas lieu de réaliser de surveillance sérologique puisque la présence d’IgM ne traduit pas une infection active à Borrelia. Ainsi, une sérologie positive ne permet pas de différencier une infection en cours d’une cicatrice sérologique. Il s’agit donc de se concentrer sur le suivi des signes cliniques pour préjuger de l’efficacité thérapeutique.

Toutefois, la sérologie peut être utile pour la confirmation diagnostique de l’acrodermatite chronique atrophiante et de l’arthrite de Lyme.

La neuroborréliose peut être recherchée par une analyse du liquide céphalorachidien, en association avec la sérologie.

Le diagnostic d’érythème migrant, lui, est uniquement clinique.

Miser sur la prévention puis l’antibiothérapie, si besoin

La prévention est l’enjeu primordial pour éviter une borréliose. Le port de vêtements longs et fermés en forêt et l’examen cutané soigneux au retour de promenade sont recommandés en premier lieu par la HAS.10 Le retrait précoce des tiques avec un tire-tique, sans casser le rostre, et la surveillance pendant quatre semaines de la zone piquée sont également recommandés. Les répulsifs peuvent être utilisés, mais leur efficacité est limitée.

Il n’existe pas de vaccination à l’heure actuelle.

Par ailleurs, il n’est pas recommandé d’instaurer un traitement en cas de piqûre de tique sans signes clinique.

En revanche, dans les formes cutanées et articulaires, une antibiothérapie par amoxicilline per os est prescrite pour quatorze jours. En cas d’atteinte neurologique, un traitement par ceftriaxone intraveineuse initiale puis orale pour une durée totale de quatorze jours est de rigueur selon les recommandations françaises.11

La doxycycline est une alternative thérapeutique en cas d’allergie. Le traitement est le même en cas de grossesse, il est cependant préférable de ne pas utiliser de la doxycycline au-delà du premier trimestre.

La grossesse est-elle un cas particulier ?

En cas de grossesse, une transmission materno-fœtale sans embryofœtopathie a été mise en évidence dans la littérature.

Les premiers cas de passage transplacentaire de Borrelia ont été décrits en 1985, et les données sont contradictoires concernant le risque lié au passage transplacentaire. Le risque de malformations cardiaques avait été soulevé, mais aucun lien de causalité n’a été mis en évidence chez des patientes exposées à la maladie de Lyme, ni pour celles ayant un antécédent de borréliose en anténatal ou au premier trimestre.

Depuis sa création, en 2002, le Centre national de référence de la maladie de Lyme, situé à Strasbourg, n’a recensé aucune borréliose congénitale chez des patientes ayant déclaré la maladie pendant la grossesse. De ce fait, il est possible d’avancer qu’aucun lien avec une évolution péjorative de la grossesse ou un risque malformatif n’a été retrouvé.12

Une femme enceinte ayant une borréliose de Lyme doit être traitée selon les mêmes modalités que la population générale, et ceci sans délai.

Concernant l’allaitement, deux cas de positivité de PCR à Borrelia dans le lait maternel ont été décrits, mais sans conséquence pour l’enfant, et aucun cas de transmission par le lait n’a été mis en évidence.13 Il en est de même concernant la transmission sexuelle.14

Que dire à vos patients ?

La prévention est primordiale :

- vérifier régulièrement l’absence de tique sur soi (aisselles, plis du genou, zones génitales, nombril, conduits auditifs et cuir chevelu) au cours d’une promenade en forêt et au retour ;

- l’examen doit être minutieux, car la nymphe ne mesure que 1 à 3 mm ; un nouvel examen est conseillé le lendemain, la tique, gorgée de sang, étant alors davantage visible.

En cas de piqûre de tique, celle-ci doit être retirée le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique, dans un mouvement de traction-rotation, sans casser le rostre.

Une surveillance est recommandée pendant les quatre semaines suivant la piqûre à la recherche d’une rougeur d’extension progressivement centrifuge, de signes généraux de type douleur, fièvre, syndrome pseudogrippal et/ou signes focaux comme des lésions articulaires, neurologiques ou des adénopathies diffuses.

Ces symptômes doivent faire consulter sans délai.

2. Burgdorfer W, Barbour AG, Hayes SF, et al. Lyme disease-a tick-borne spirochetosis? Science 1982;216(4552):1317‑9.

3. Schramm F, Grillon A, Martino SD, et al. La borréliose de Lyme. Rev Francoph Lab 2013;2013(457):35‑49.

4. Parola P, Raoult D. Ticks and tickborne bacterial diseases in humans: an emerging infectious threat. Clin Infect Dis 2001;32(6):897‑928.

5. Blaise S, Fiandrino G, Satger B, et al. Acrodermatite atrophiante de Lyme: des signes vasculaires parfois trompeurs. J Mal Vasc 2014;39(3):212‑5.

6. Marques AR. Laboratory diagnosis of Lyme disease: advances and challenges. Infect Dis Clin North Am 2015;29(2):295‑307.

7. Haute Autorité de santé. Stratégie diagnostique et thérapeutique dans la borréliose de Lyme prouvée, ou possible (trépied diagnostique de borréliose de Lyme non vérifié avec 1 critère manquant), et dans le PTLDS. Février 2025. https://bit.ly/487W9ui

8. Eldin C, Raffetin A, Bouiller K, et al. Review of European and American guidelines for the diagnosis of Lyme borreliosis. Med Mal Infect 2019;49(2):121‑32.

9. Hunfeld KP, Kraiczy P. When is the best time to order a Western blot and how should it be interpreted? Curr Probl Dermatol 2009;37:167‑77.

10. Haute Autorité de santé. Mesures de prévention des piqûres de tique à recommander lors d’une promenade en forêt, d’un séjour en zone boisée ou végétalisée (jardinage) ou d’une randonnée. Février 2025. https://bit.ly/42h95dD

11. Haute Autorité de santé. Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques (MVT). Février 2025. https://bit.ly/4p9cJjy

12. Waddell LA, Greig J, Lindsay LR, et al. A systematic review on the impact of gestational Lyme disease in humans on the fetus and newborn. PloS One 2018;13(11):e0207067.

13. Lawrence RM. Transmission of Infectious Diseases Through Breast Milk and Breastfeeding. In Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. Saunders (Elsevier) ; 2011. p.406–73.

14. Rudenko N, Golovchenk o M. Sexual Transmission of Lyme Borreliosis? The Question That Calls for an Answer. Trop Med Infect Dis 2021;6(2):87.

15. Santé publique France-Réseau Sentinelles. Borréliose de Lyme et prévention des piqûres de tiques : où en est-on en France ? Mai 2023. https://bit.ly/3K4Hxls

Encadrés

Encadrés