La mortalité infantile désigne les enfants nés vivants et décédés dans leur première année de vie ; elle constitue un excellent indicateur de la prévention et la qualité des soins obstétricaux et pédiatriques d’un pays.

Historique et comparaisons internationales : décrochage français

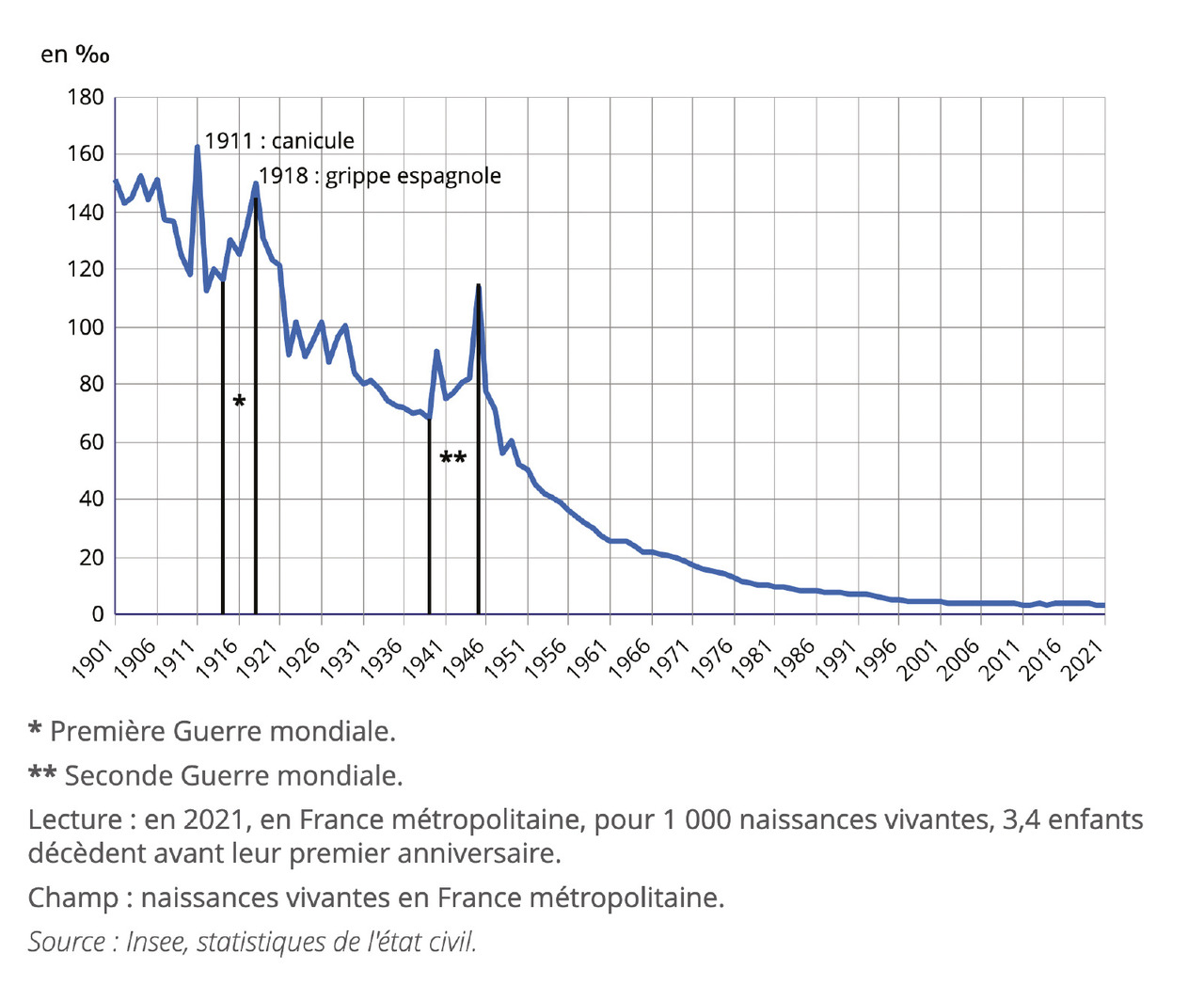

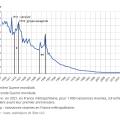

Dans la France du milieu du XVIIIe siècle, près de 3 enfants sur 10 meurent avant l’âge de 1 an, puis la mortalité infantile suit une décroissance rapide.

Au XXe siècle, un dernier pic est atteint en 1945, avec plus de 1 enfant sur 10 qui décède dans sa première année (fig. 1).

La mort précoce d’un enfant devient ensuite exceptionnelle ; elle perd son caractère saisonnier et n’est plus causée majoritairement par les infections.

En 2011 - 2012 et 2014, le taux de mortalité infantile atteint en France un minimum de 3,5 décès pour 1 000 enfants nés vivants, puis remonte progressivement pour atteindre 4,1 pour 1 000 en 2024.1

La mortalité infantile se concentre dans les premiers jours de la vie : la moitié des enfants décédés avant leur premier anniversaire ont vécu moins d’une semaine.

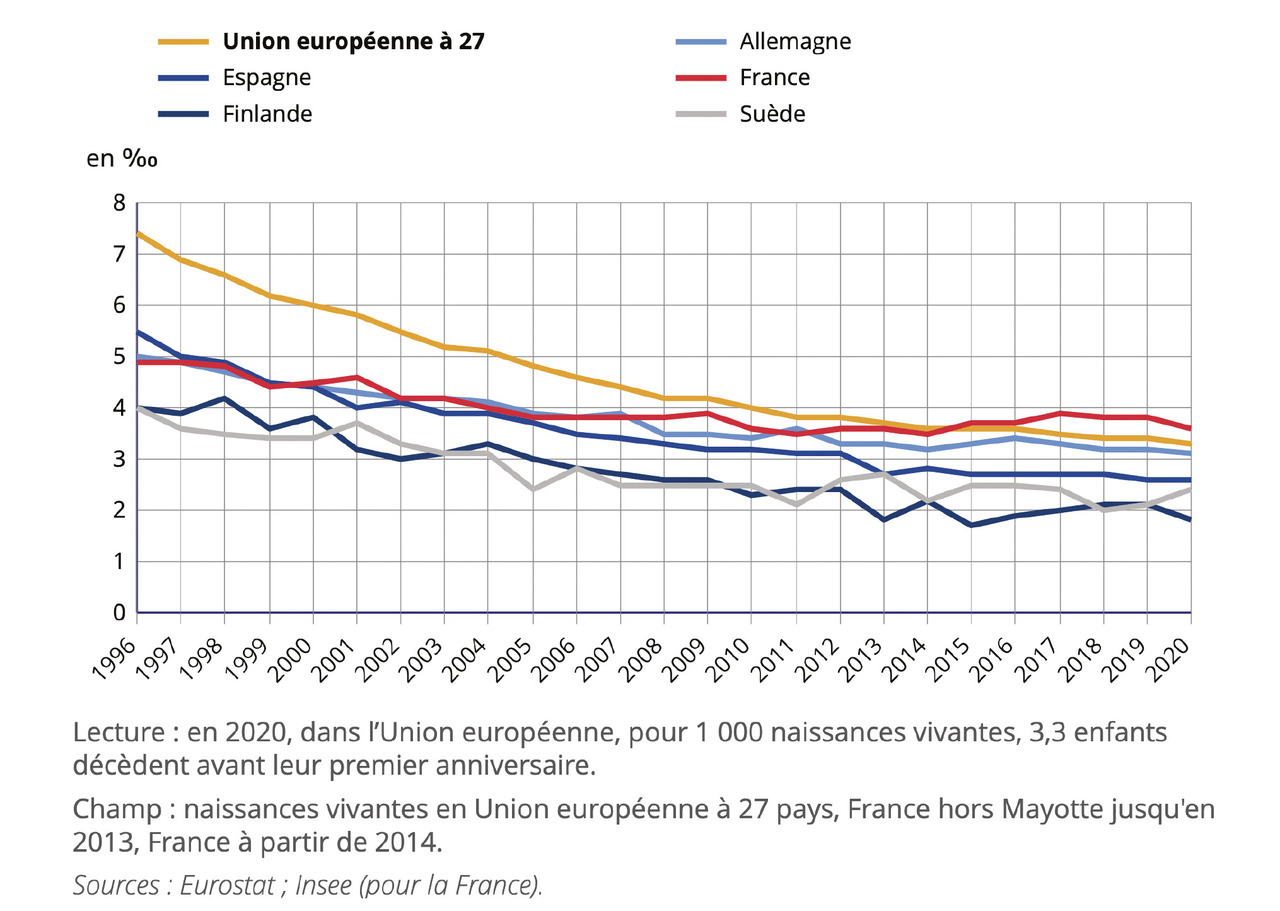

La décrue de la mortalité infantile présente un caractère mondial, comme le montre la carte interactive de 1960 à 2022 de l’Organisation des Nations unies (ONU) : certains pays comme le Maroc ou la Turquie divisent même respectivement par 10 ou 20 leur taux de mortalité infantile entre 1960 et 2022.2 Chaque pays a une dynamique qui lui est propre. La France, qui se situait au 12e rang mondial en 1960, au 9e en 1980 et au 8e rang mondial en 2000, recule au 15e en 2012, avant de chuter au 30e rang en 2020 et 2022, avec un taux de mortalité infantile double de celui du trio de tête (Finlande, Suède, Norvège).

Au niveau européen, la même dynamique est observée (fig. 2), la France se situe très favorablement à la troisième position en 1996, avant de croiser la moyenne européenne en 2015 et de se retrouver en 2022 à la 22e position.3

Le taux de mortalité infantile en France, deux fois plus élevé que celui de la Finlande, représente pour notre population un excès de mortalité d’environ 1 200 enfants par an.4

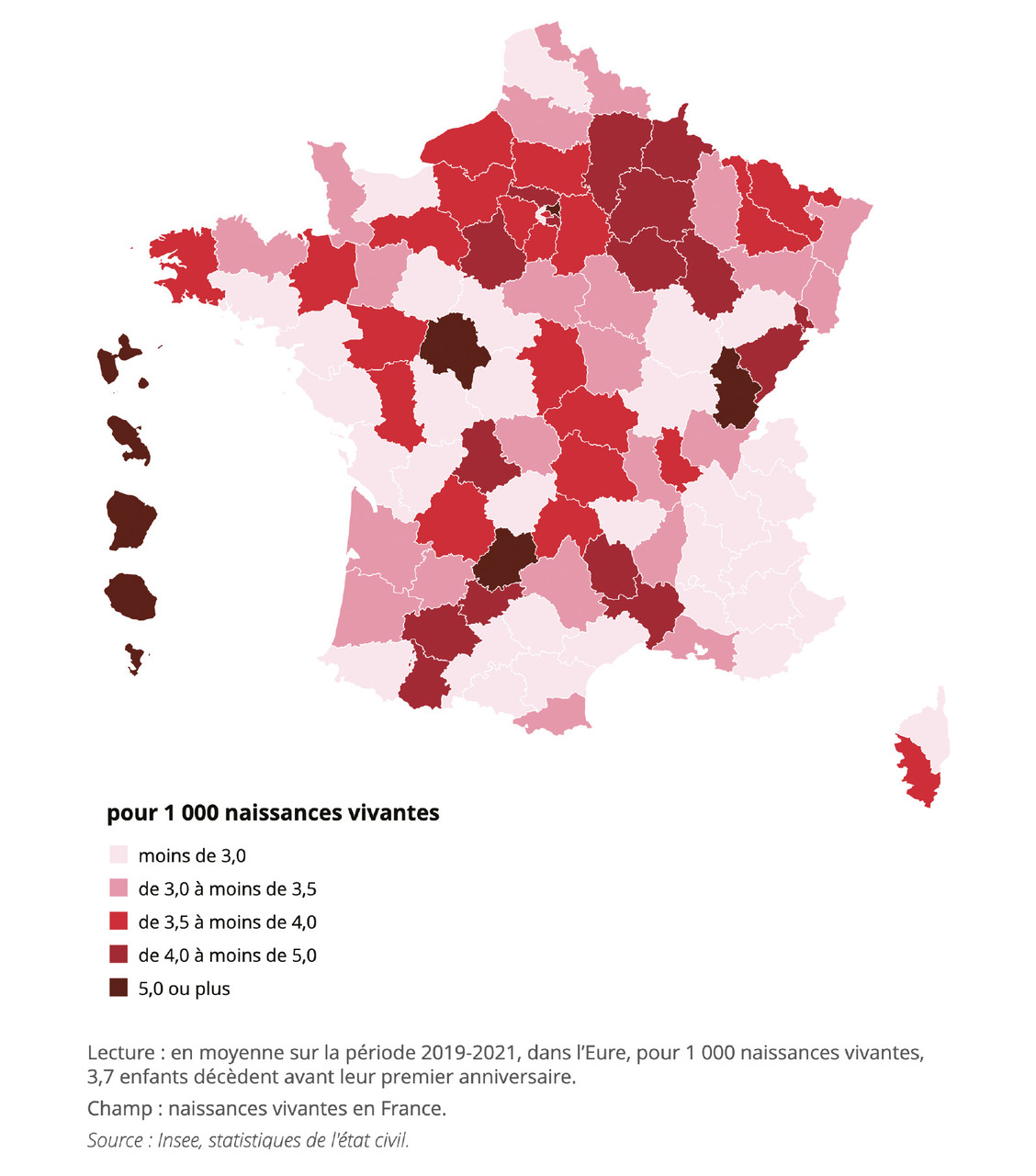

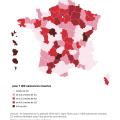

Il existe également de grandes disparités au niveau national, comme le montrent les comparaisons départementales, même si le seuil de significativité à 5 % n’est atteint que dans peu de départements métropolitains et ultramarins (fig. 3).5

C’est ce décrochage français que nous interrogeons aujourd’hui.

Composantes de la mortalité infantile en France

Mortalité néonatale, 70 % de la mortalité infantile

La mortalité néonatale correspond au décès survenant dans les vingt-huit premiers jours de vie ; elle constitue 70 % de la mortalité infantile et augmente en proportion en France depuis 2012 pour les nouveau-nés de petit âge gestationnel.

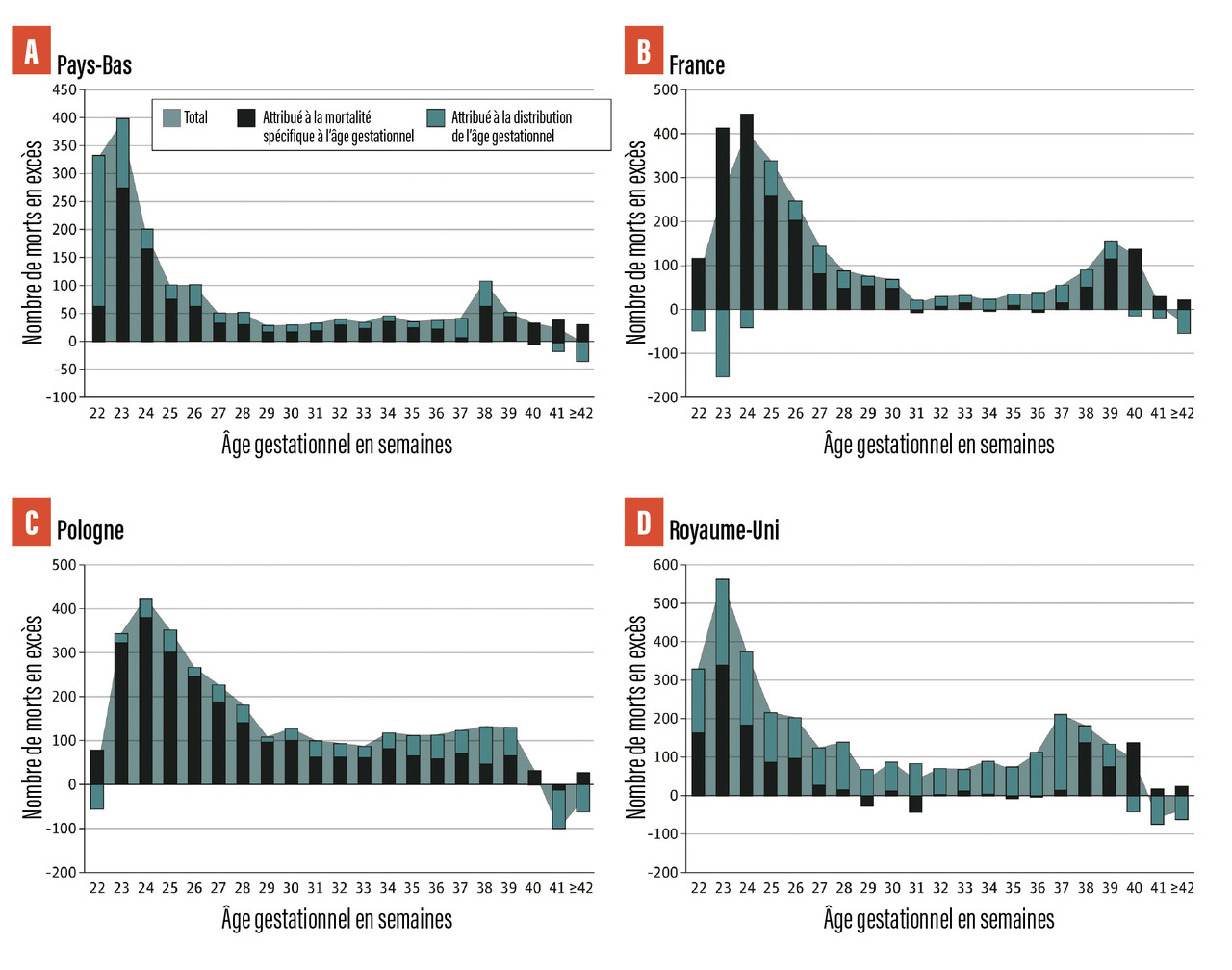

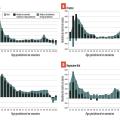

La comparaison avec les pays européens du top 3 (Finlande, Suède, Norvège) montre que l’excès de mortalité observé en France touche essentiellement les très grands prématurés et, dans une proportion moindre (17,9 %), les enfants nés à terme (fig. 4).

L’excès de mortalité attribuable à la seule distribution des âges gestationnels est minime en France (9,2 %). Ce n’est donc pas une distribution différente des âges gestationnels par rapport aux pays du top 3 qui peut être en cause en France, mais bien un excès spécifique de mortalité pour chaque âge gestationnel dans plus de neuf cas sur dix (et particulièrement aux deux extrêmes de terme).

L’analyse de la mortalité en excès ne fournit pas des résultats superposables dans les différents pays européens, qui ont été comparés à la Finlande, la Suède et la Norvège : la part de mortalité néonatale en excès attribuable à la mortalité spécifique n’est, par exemple, que de 41,6 % au Royaume-Uni, indiquant que la répartition des âges gestationnels, avec leurs risques propres, y joue un rôle beaucoup plus important qu’en France.6

De plus, la France ne se distingue de la moyenne européenne ni pour le taux de prématurité, resté stable (avec cependant des âges d’extrême prématurité en augmentation du fait des évolutions des prises en charge hospitalières)7 ni pour l’âge de la mère, autre facteur impliqué dans le risque de mortalité infantile.

Enfin, le phénomène rare de refus d’interruption médicale de grossesse (IMG) qui conduit l’hôpital à prendre en charge davantage de nouveau-nés avec des malformations graves ne contribue que marginalement à la dégradation des indicateurs de santé périnatale et ne suffit pas à l’expliquer.5

Mortalité souvent évitable après l’âge de 28 jours

Après l’âge de 28 jours, voici trois exemples de motif de mortalité infantile (partiellement) évitables, pour lesquels les médecins généralistes jouent un rôle préventif de premier plan.

Mort inattendue du nourrisson

En Europe de l’Ouest, la France présente l’un des plus forts taux de mort inattendue du nourrisson (MIN) et les chiffres stagnent. Avec 215 victimes de moins de 1 an en 2022 (la moitié d’entre eux avant l’âge de 4 mois), chiffre le plus élevé depuis 2016, la MIN constitue en France la première circonstance de décès chez les nourrissons âgés de 1 mois à 1 an, sans diminution notable depuis une vingtaine d’années. Près d’un enfant sur cinq décédé de MIN est un ancien prématuré, mais il existe d’autres facteurs évitables comme l’exposition au tabagisme pendant la grossesse ou après la naissance (observée dans près d’un cas sur deux), une position de couchage inadaptée sur le ventre (retrouvée dans plus de quatre cas sur dix), un confort de lit non conforme (couchage mou inapproprié ou autre objet déconseillé) dans près de trois cas sur quatre ; ces derniers facteurs touchent plus particulièrement des familles vulnérables socialement.8

Une recherche portant sur les visuels utilisés sur les emballages de couches dans 11 pays européens dont la France, a montré que 39 % des images étaient non conformes aux recommandations de prévention de la MIN et a même mis en évidence l’existence de telles images sur des sites d’agences sanitaires ou de sociétés savantes.9

Syndrome du bébé secoué

Le syndrome du bébé secoué (SBS), ou traumatisme crânien non accidentel par secouement (TCNA), est en cause dans 50 à 100 décès par an dans la première année de vie en France. L’incidence globale des secouements est estimée en France à 22,1/100 000 naissances vivantes, ce taux variant dans les publications internationales entre 15 et 56/100 000.10

Les décès, qui surviennent pour 10 à 20 % des enfants secoués, sont par essence totalement évitables et constituent la première cause de décès traumatique chez le nourrisson de moins de 1 an, avec un pic d’incidence au troisième mois de l’enfant.

Les pères ou compagnons de la mère sont les auteurs les plus représentés (70 %).

Tous les milieux socio-économiques, culturels, intellectuels peuvent être concernés.

La prématurité et des complications médicales périnatales en sont des facteurs de risque.

Infections

Du côté des infections, si des progrès récents indiscutables sont réalisés contre les infections à virus respiratoire syncytial du nourrisson grâce à la vaccination, 20 décès de nourrissons de moins de 1 an en raison de la coqueluche ont été rapportés par Santé publique France à

la date du 14 novembre 2024, témoignant de valeurs très élevées par rapport au dernier cycle 2017 - 2018.

Ces chiffres rappellent aux professionnels de santé de soins primaires l’importance de la vaccination chez la femme enceinte, recommandée depuis avril 2022 pour protéger les nouveau-nés et les jeunes nourrissons, en sus des vaccinations à 2, 4 et 11 mois de vie prévus dans le calendrier vaccinal du nourrisson.

La diminution significative des MIN associées à un facteur infectieux viral ou bactérien, observée lors de la pandémie de Covid- 19 en comparaison à la période prépandémique, illustre l’importance globale des mesures barrières pour la protection des nourrissons et l’intrication des mécanismes à l’œuvre dans la mortalité infantile.11

Facteurs influençant la mortalité infantile

Au-delà des causes directes, quels grands déterminants influent sur la mortalité infantile ?

L’organisation des soins peut-elle expliquer partiellement la surmortalité infantile ?

Le rapport d’information sénatorial publié le 10 septembre 20245 sur l’offre de soins périnatals conclut en ce sens à l’issue de six mois d’auditions et recommande d’« apporter une réponse organisée et assumée à la fragilité actuelle de l’offre de soins périnatals qui fait peser des risques sur la santé des mères et des nouveau-nés, et menace l’équité sociale et territoriale ». Ce rapport préconise « une réorganisation de l’offre de soins assurant une sécurisation accrue des accouchements et, parallèlement, un renforcement du suivi en proximité durant la grossesse et après la naissance, notamment en assurant de meilleurs maillage et coordination des professionnels de santé de soins primaires au premier rang desquels les sages-femmes, les médecins généralistes et les professionnels des services de protection maternelle et infantile ».

Des décisions fortes sont donc attendues pour assurer une meilleure coordination des soins primaires et acter l’impossibilité de certaines maternités à assurer un plateau technique suffisant avec la démographie médicale actuelle.

L’exemple de la Suède montre que l’on peut associer qualité des soins, recentrage sur des maternités assurant un grand nombre d’accouchements et qualité humaine des conditions de naissance.

La part que la protection maternelle et infantile (PMI) peut et doit prendre dans la prévention grâce à ses équipes pluridisciplinaires concerne tout autant les aspects médicaux (diabète gestationnel, accompagnement personnalisé de la santé de l’enfant) que psychologiques (dépression maternelle) et sociaux (accompagnement des situations de violences familiales).

Concernant les soins ambulatoires pour les jeunes enfants, 60 % des parents déclarent un accès au pédiatre difficile à très difficile versus 30 % au médecin généraliste,12 dans un contexte de démographie médicale tendue : les données Eurostat placent, en 2021, la France derrière la moyenne européenne pour le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants (138,3 versus 145,3) et en 24e place pour les pédiatres (12,6 versus 19,9).

Quel impact ont les facteurs environnementaux ?

Aux États-Unis, une publication récente impute les décès de 1 300 nouveau-nés à un usage accru de pesticides (néonicotinoïdes) entre 2006 et 2017.13

Les phtalates, présents dans les cosmétiques, les plastiques et l’alimentation ultratransformée et ayant une durée de vie courte dans l’organisme, sont évoqués pour leur rôle évitable dans la prématurité, du fait de modifications de la structure et de la fonction placentaire (50 % de contamination aux phtalates en moins, c’est 12 % de cas de prématurité évités).14

L’exposition à la pollution de l’air durant la grossesse pourrait jouer un rôle dans l’incidence de la prématurité, du faible poids à la naissance, de la mortinaissance et sur certaines malformations congénitales, via des mécanismes de stress oxydatif et d’inflammation touchant le placenta (ou directement le fœtus pour les particules fines). Après la naissance, l’exposition directe des jeunes nourrissons, qui présentent un système respiratoire, immunitaire et métabolique immature, sensibles à ces pollutions parce qu’ils inhalent un plus grand volume d’air relativement à leur poids corporel, serait également associée à un risque accru de mortalité infantile.15

Quel rôle jouent la pauvreté et les inégalités sociales et territoriales de santé ?

Plus globalement et parce qu’elles agrègent une majoration des expositions environnementales, des difficultés de recours aux soins, des difficultés psychiques et sociales, une augmentation de l’obésité maternelle – et plus largement une santé maternelle dégradée exposant le nouveau-né à la prématurité –, la pauvreté et les inégalités sociales et territoriales de santé constituent des facteurs de risque de mortalité infantile.

Malgré le fait que la France dispose d’un système redistributif, qui offre un certain rempart contre la pauvreté, on observe une évolution du taux de pauvreté monétaire particulièrement défavorable pour les enfants âgés de moins de 5 ans.16

La mesure conventionnelle de la pauvreté en conditions de vie, qui masque les disparités d’impact au sein d’un même ménage, ne tient pas compte des besoins spécifiques des enfants.

Les avantages indirects dont peuvent bénéficier les enfants (par exemple un mode d’accueil) sont également distribués inéquitablement en France. Alors que la Suède, la Norvège et la Finlande, championnes en matière de faible mortalité infantile, permettent un taux d’accès aux modes d’accueil variant peu selon le revenu (faible, moyen ou élevé), en France, le différentiel d’accès est de plus de 50 % en défaveur des plus pauvres.17

Le manque de connaissances ou de repères des parents en situation de vulnérabilité sociale, aggravé du fait d’un environnement davantage contraint, peut ainsi priver les parents des conseils ou prises en charge (préventive ou curative) pour la santé de leur enfant et compliquer le soutien social.

L’examen des courbes de la pauvreté des enfants et de la mortalité infantile (source Insee) montre des évolutions parallèles pour les deux périodes 1996 - 2009 (à la baisse) et 2010 - 2022 (à la hausse) avec des coefficients de corrélation respectivement de 0,67 et 0,69.

Une recherche récente en attente de publication expose que « les caractéristiques socio-économiques de la commune de résidence sont fortement associées avec le risque de décès néonatal en France. La prématurité et les anomalies congénitales sont les principaux contributeurs de cet excès de décès attribué aux disparités économiques. Les disparités socioéconomiques semblent avoir augmenté depuis 2001 - 2008. Les territoires défavorisés portent seuls l’augmentation de la mortalité néonatale en France ».18 Les taux de familles monoparentales, immigrées, non propriétaires sont des caractéristiques associées à davantage de mortalité néonatale, qu’elle soit liée à la prématurité ou concerne un enfant né à terme. Être pauvre dans un territoire lui aussi défavorisé serait davantage péjoratif. L’Insee juge par ailleurs « préoccupante l’évolution de certains indicateurs de santé périnatale, notamment en outre-mer ». Il alerte par exemple sur « une plus grande précarité sociale », soulignant que « la part des accouchements couverts par l’Assurance maladie recule ». L’Insee évoque également une augmentation de la « proportion de sans-abri parmi les femmes qui accouchent » mais aussi « de la part des femmes enceintes en surpoids ».19

Mortalité infantile : un marqueur sentinelle

La mortalité infantile est un événement sentinelle qui reflète tant le fonctionnement du système de soins que l’ensemble des facteurs qui interviennent en amont des prises en charge ou interagissent avec elles. Cet indicateur indiscutable questionne sur l’état de santé de l’ensemble des enfants.

Rattraper le retard de la France vis-à-vis des pays les plus vertueux en matière de mortalité infantile nécessite de :

- renforcer les dispositifs de soins complexes, avec une meilleure coordination entre les différentes prises en charge de la femme enceinte et du jeune enfant, y compris dans le lien avec le médico-psycho-social, par une consolidation des professionnels ressources en PMI pour mieux intégrer la prévention ;

- sortir de la seule logique des actes médicaux, valoriser le rôle des puéricultrices dans le cadre des exercices coordonnés, favoriser l’aller-vers pour tenir compte des différentes vulnérabilités et renforcer les actions collectives très bénéfiques pour l’appropriation des messages de santé publique ;

- améliorer la connaissance en renseignant une base de données unique, avec des indicateurs de base sur la santé de la femme enceinte et du jeune enfant, pour comprendre quels sont les domaines sur lesquels progresser.

« La prise en compte des besoins fondamentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant (en devenir) dès le début de sa vie et jusqu’à la fin de l’adolescence doit être une priorité nationale, tant en matière de prévention, de soin, de protection que d’investissement d’un pays pour son futur ».20

2. Taux de mortalité infantile. Banque mondiale 2022. https://urls.fr/klGvdp

3. Infant mortality rate. Eurostat 2023. https://urls.fr/88Znzz

4. Trinh Nhung TH, de Visme S, Cohen JF, et al. Recent historic increase of infant mortality in France: A time-series analysis, 2001 to 2019. The Lancet Regional Health-Europe 2022;16:100339.

5. Transformation de l’offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer. Rapport d’information du Sénat n° 753 (2023-2024), tome I, déposé le 10 septembre 2024. https://urls.fr/BqY7G1

6. Sartorius V, Philibert M, Klungsoyr K, et al. Neonatal mortality disparities by gestational age in European countries. JAMA Netw Open 2024;7(8):e2424226.

7. Rapport Europeristat 2022: European perinatal health report 2015 to 2019. https://urls.fr/lUChqo

8. Ducloyer M, de Visme S, Jarry B, et al. The French registry of sudden unexpected death in infancy (SUDI): A 7‑year review of available data. Eur J Pediatr 2024;183:4991-5000.

9. De Visme S, Korevaar DA, Gras-Le Guen C, et al. Inconsistency between pictures on baby diaper packaging in Europe and safe infant sleep recommendations. J Pediatr 2024;264:113763.

10. Paget LM, Gilard-Pioc S, Quantin C, et al. Les enfants victimes de traumatismes crâniens infligés par secouement hospitalisés : analyse exploratoire des données du PMSI. Bull Epidemiol Hebd 2019;26-27:533-40.

11. Scherdel P, Ricard A, Gras-Le Guen C, et al. Impact of Covid-19 pandemic interventions on sudden unexpected death in infancy incidence in France. J Pediatr 2025;277:114369.

12. UNAF. Enquête quantitative. Le parcours de santé des enfants vu par leurs parents. Novembre 2023. https://urls.fr/8VzGv_

13. Franck E. The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science 2024;385:eadg0344. https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg0344

14. Colloque « De la prématurité aux maladies infantiles : l’enjeu des perturbateurs endocriniens ». Réseau environnement santé. 17 novembre 2023. https://urls.fr/R95Awn

15. Environnement et santé publique - Fondements et pratiques. Presses de l’EHESP 2023. https://urls.fr/kgJcpF

16. Rapport de l’ONPES. Enfants pauvres, enfants démunis, quels indicateurs ? Octobre 2017. https://urls.fr/Son4_5

17. Ishii K, Le Floc’h PY, Massebieau A et al. Les inégalités d’accès aux crèches et leurs enjeux économiques. Tresor Eco. Janvier 2023;322. https://urls.fr/GO94Is

18. Sartorius V. Increasing area-based socioeconomic inequalities in neonatal mortality in France: A population-level study. Congrès Pediatric academic societies, mai 2024, Montréal. https://urls.fr/DjEBrh

19. Papon S. Depuis 2015, la mortalité infantile en France est supérieure à la moyenne européenne. Insee Focus n° 301. 2023. https://urls.fr/m44O8I

20. Clark H, Coll-Seck AM, Banerjee A, et al. A future for the world’s children? A WHO-Unicef-Lancet Commission. The Lancet Commissions 2020;395(10224):605-58. https://urls.fr/Jaxp2V