Depuis plusieurs années, les virus influenza aviaire hautement pathogènes (IAHP) circulent largement dans le monde, non seulement chez les oiseaux sauvages et captifs, mais aussi chez de nombreuses espèces de mammifères carnivores et marins et, plus récemment, chez des bovins. Depuis 2021, l’Europe subit l’épizootie d’IAHP la plus importante jamais connue, due à des virus H5Nx (quasi-exclusivement H5N1), avec de nouvelles dynamiques de propagation dans la faune sauvage migratrice et les élevages de volailles et d’oiseaux captifs détectées depuis 2023. En outre, depuis 2024, plusieurs cas d’infection par le virus de l’influenza A(H5N1) dans des troupeaux de vaches laitières ont été rapportés aux États-Unis. Ils ont fait craindre une adaptation du virus à la transmission entre mammifères, y compris chez l’homme. Par ailleurs, les virus influenza porcins circulent dans le cheptel porcin français tout au long de l’année.

Dans ce contexte, les cas humains sont très surveillés : au 20 janvier 2025 (dernières données disponibles), 102 cas d’infections humaines de grippe aviaire H5N1 au niveau mondial sur la période 2020 - 2024 ont été rapportés à l’OMS, dont 10 décès. Parmi ces cas, 68 ont été détectés aux États-Unis et 7 en Europe (Royaume-Uni et Espagne). Le retrait des États-Unis de l’OMS décidé le 20 janvier 2025 par le président Donald Trump et son ordre donné aux Centers for Disease Control d’arrêter toute communication avec l’OMS aboutiront sans doute à une sous-déclaration des cas, donc à des défauts de surveillance.

S’il n’y pas de transmission interhumaine documentée à ce jour, tous ces éléments – augmentation des cas chez les animaux, du nombre d’espèces touchées, étalement de la période à risque au cours de l’année, expansion géographique, potentiel d’adaptation à l’homme et le risque d’instauration d’une transmission interhumaine, voire de risque pandémique – imposent une vigilance particulière.

En France, aucun cas humain de grippe aviaire n’a été signalé à ce jour, mais la DGS a actualisé la conduite à tenir pour anticiper ce risque.

Conduite à tenir devant un cas suspect

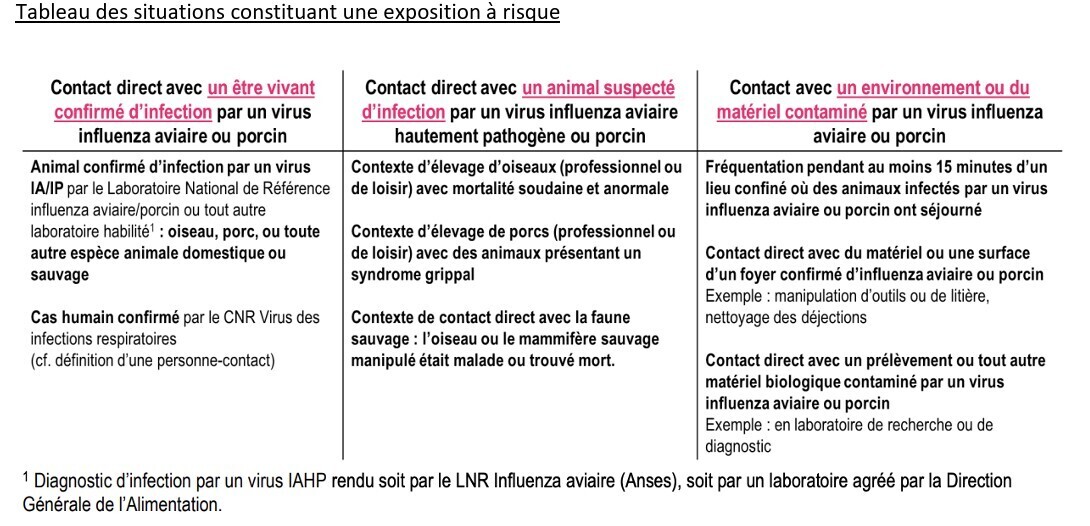

Interroger tout patient avec syndrome grippal sur la notion d’exposition à des animaux, notamment volailles et porcs, mais aussi d’autres mammifères (v. tableau ci-contre).

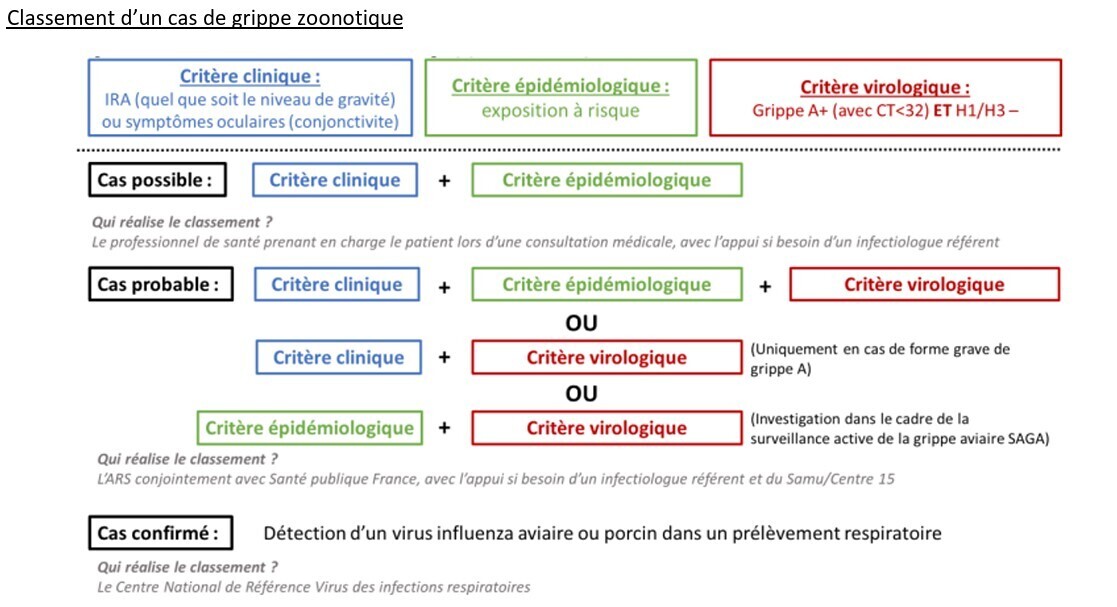

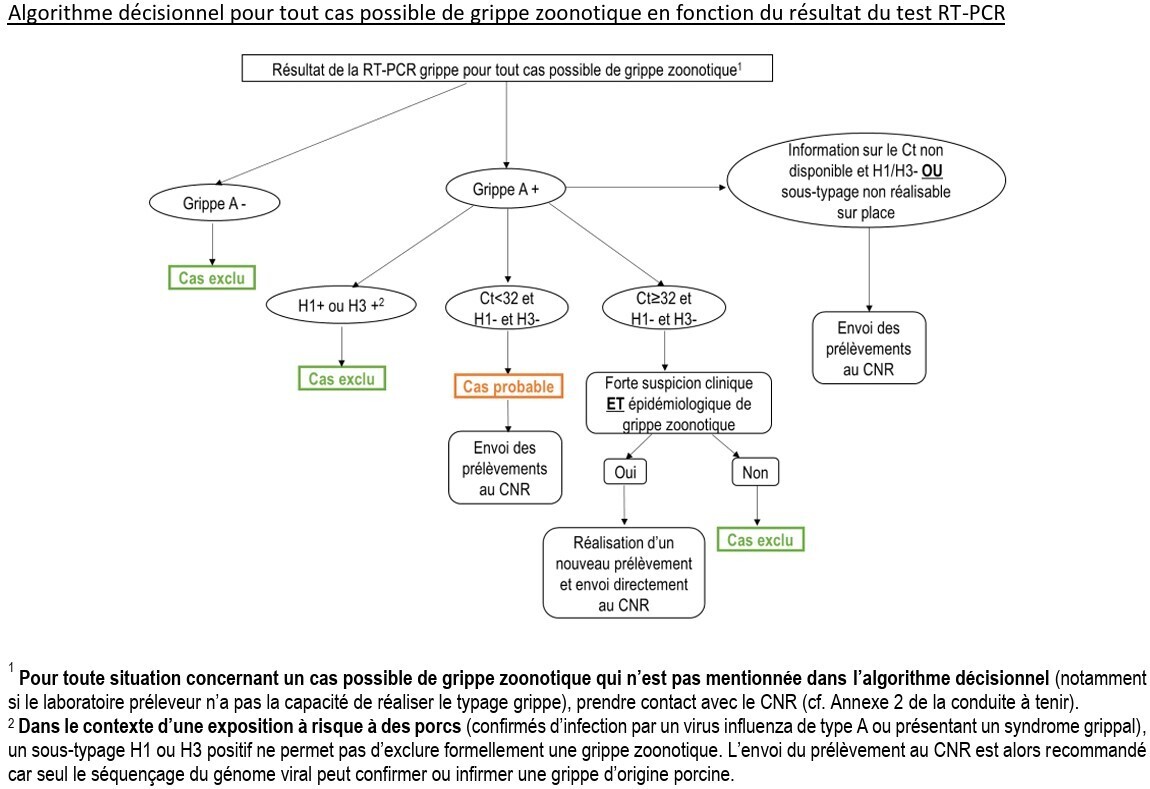

Devant tout cas possible, c'est-à-dire toute personne ayant un critère clinique* ET un critère épidémiologique (exposition à risque, v. tableau), réaliser un prélèvement nasopharyngé (et conjonctival en cas de symptômes oculaires) pour une recherche de grippe par RT-PCR qui doit obligatoirement cibler le type (type A ou B) et le sous-type saisonnier (H1 et H3). Le médecin prescripteur doit préciser de manière explicite sur l’ordonnance la suspicion de grippe zoonotique (sans quoi le sous-typage ne sera pas réalisé) et remplir la fiche de renseignements grippe zoonotique ; il doit confier cette fiche au patient pour qu’elle soit ensuite remise au laboratoire de biologie médicale qui réalisera le prélèvement. Désormais, ces tests de détection sont remboursés toute l’année.

*Critère clinique : signes d’infection respiratoire aiguë (fièvre ou sensation de fièvre d’apparition brutale et signes respiratoires) et/ou d’infection oculaire (notamment conjonctivite) quel que soit le niveau de gravité des symptômes. Un tableau clinique atypique peut être observée à la suite d’une exposition à un virus influenzae zoonotique, notamment une atteinte du système nerveux central (encéphalite, méningo-encéphalite) ou digestive.

En cas de résultat positif du test pour un virus influenza A et négatif ou non concluant pour un sous-type H1 ou H3, le patient correspond à la définition de cas probable de grippe zoonotique (v. figures). Un signalement à l’ARS doit être réalisé sans délai. (Les critères virologiques pour la définition d'un cas probable ont été mis à jour le 10/02/2025).

Dans l’attente du résultat, des consignes d’hygiène et de prévention doivent être données au patient afin de réduire le risque de transmission à l’entourage :

- limitation des contacts avec animaux et personnes ;

- port du masque ;

- adoption des gestes barrières.

Si le patient nécessite une prise en charge hospitalière, il doit être orienté vers le Samu/Centre 15 (privilégier l’accueil direct en service de maladies infectieuses pour éviter un passage par les services d’accueil des urgences).

Enfin, pour rappel, la prévention du risque de transmission des virus influenza aviaires ou porcins à l’être humain repose notamment sur :

- le port d’équipements de protection individuelle pour la manipulation d’oiseaux malades ou morts (gants étanches, lunettes de protection, masques FFP2) ;

- le lavage les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique après chaque contact avec ces animaux ou des surfaces contaminées, même en cas de port de gants de protection ;

- l’ensemble des mesures de biosécurité lorsqu’un foyer se déclare ;

- la vaccination contre la grippe saisonnière pour les professionnels exposés aux virus aviaires et porcins afin de limiter le risque de réassortiments entre des virus influenza humains et animaux.

Documents utiles :

- Fiche COREB (2 pages)

- Conduite à tenir Santé publique France (10 pages)

- Dépliant d’information sur les bons réflexes

DGS-Urgent. Vigilance renforcée vis-à-vis du risque de transmission à l’homme des virus influenza d’origine zoonotique – conduite à tenir. 6 février 2025.

Santé publique France. Grippes aviaire et porcine : l’évolution de la situation internationale sous surveillance renforcée. Mis à jour le 10 février 2025.