La hernie hiatale correspond à une migration de l’estomac à travers le hiatus œsophagien du diaphragme, impliquant éventuellement un autre organe intra-abdominal. Elle survient à la suite d’un affaiblissement des moyens de fixation du bas œsophage et de l’estomac, ou d’une laxité du sphincter œsophagien inférieur.1

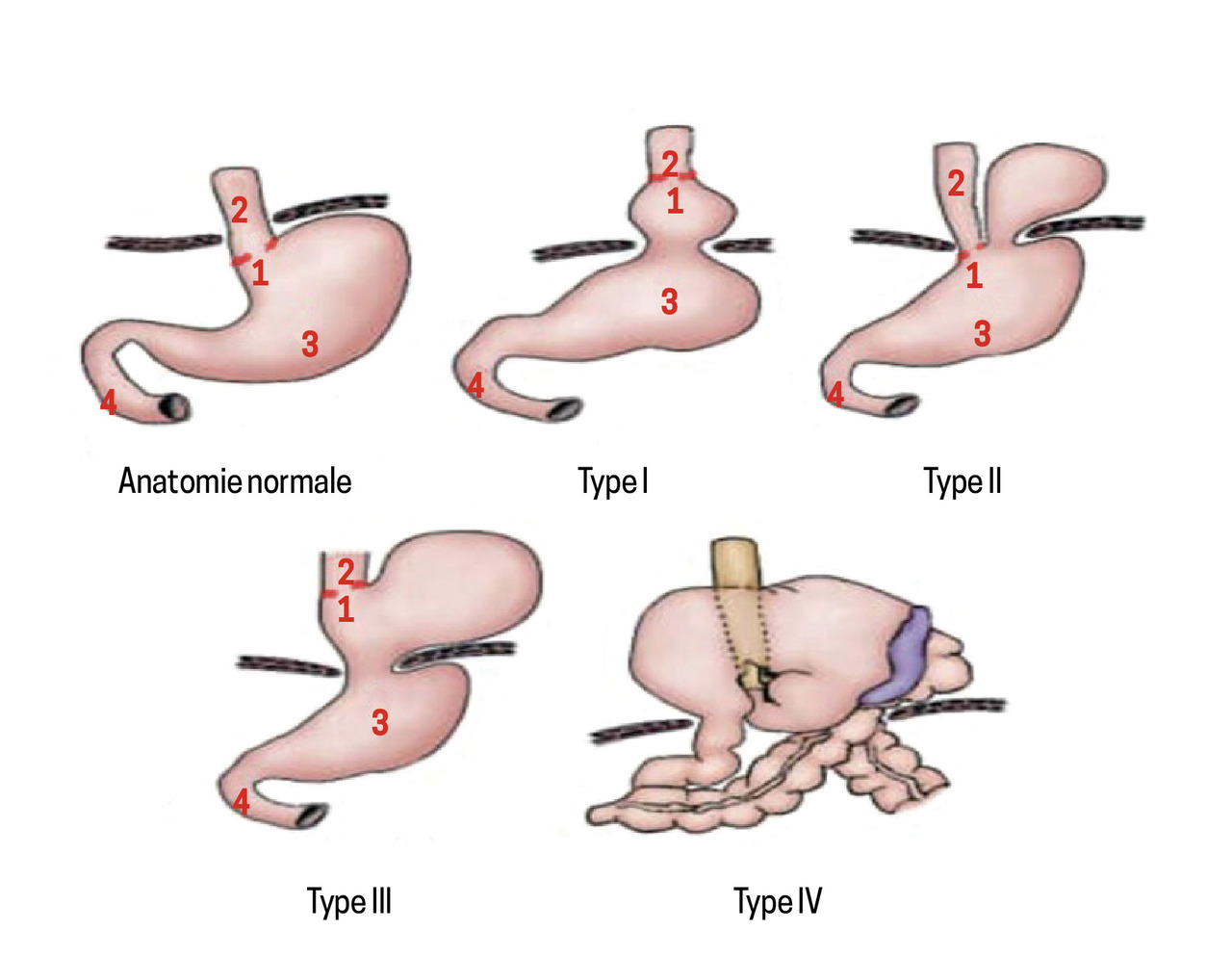

Deux mécanismes physiopathologiques expliquent la formation des hernies hiatales : la hernie par glissement (85 à 95 %) et la hernie par roulement (5 à 15 %)2 . Ces hernies sont classées en quatre types (fig. 1) :

- le type I (hernie par glissement) correspond à une ascension de la jonction œsogastrique (JOG) à travers le hiatus œsophagien ;

- le type II (hernie par roulement) correspond à une localisation intra-abdominale de la JOG avec hernie gastrique para-œsophagienne ;

- le type III (hernie mixte) correspond à l’ascension de la JOG et de l’estomac dans le médiastin ;

- le type IV (hernie mixte) correspond à l’ascension de la JOG, de l’estomac et d’un autre organe intra-abdominal dans le médiastin (côlon, intestin, grêle, rate, etc.).

L’incidence de la hernie hiatale augmente avec l’âge, l’âge moyen de diagnostic se situant entre 65 et 75 ans. Près de la moitié de la population a un degré variable de hernie hiatale, découverte fortuitement lors d’un bilan d’imagerie.1,3 - 5

Poser le diagnostic et éliminer les diagnostics différentiels

Le diagnostic de hernie hiatale repose sur l’endoscopie et le bilan d’imagerie morphologique. Ces derniers sont proposés au patient devant une symptomatologie suggestive, qui peut être très variable.

Environ 55 à 60 % de la population de plus de 50 ans a une hernie hiatale et seulement 9 % sont symptomatiques. Il peut s’agir de symptômes gastro-intestinaux, respiratoires ou cardiovasculaires : reflux gastro-œsophagien (RGO), régurgitations, dysphagie, douleur rétrosternale, dyspnée, palpitations…6

Tous les patients ayant des régurgitations n’ont pas de RGO. Il est important de différencier les régurgitations de nourriture digérée ou non digérée : les régurgitations de nourriture non digérée orientent vers une achalasie ou un diverticule œsophagien.1

La dysphagie peut être la conséquence d’une obstruction mécanique liée à une sténose peptique, une anomalie motrice œsophagienne, un diverticule ou un processus tumoral. Dans ce dernier cas, la recherche d’un ganglion supra-claviculaire à l’examen clinique complète l’anamnèse.1

La hernie hiatale peut également se manifester par des symptômes extradigestifs (dyspnée, palpitations et douleurs thoraciques) nécessitant un bilan cardiothoracique complet.

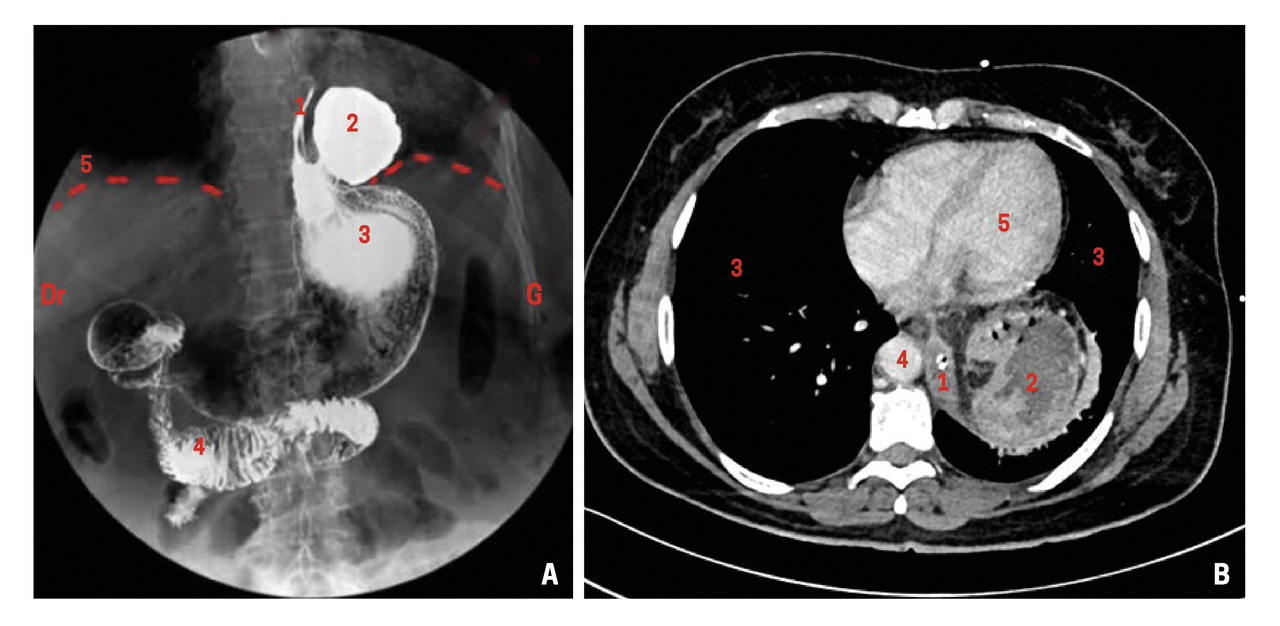

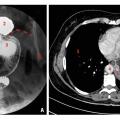

Les examens complémentaires réalisés en cas de suspicion de hernie hiatale associent une gastroscopie, permettant d’exclure des lésions œsophagiennes ou gastriques intraluminales, et un bilan d’imagerie morphologique comprenant un transit œso-gastro-duodénal (fig. 2A) ou un scanner thoraco-abdominal (fig. 2B).7

Les autres examens paracliniques pouvant avoir un intérêt sont les suivants :

- la manométrie œsophagienne, qui permet d’éliminer la présence de troubles de la motilité œsophagienne sous-jacents, comme l’achalasie. Les patients ayant un trouble de la motilité œsophagienne nécessitent une fundoplicature partielle plutôt qu’une fundoplicature de Nissen ;

- la pH-métrie de vingt-quatre heures peut être discutée en cas de doute quant à la présence d’un reflux. Une sonde est placée à 5 cm au-dessus de la jonction œsogastrique pour mesurer l’exposition au reflux acide. Les données sont ensuite quantifiées avec le score DeMeester, qui, s’il est supérieur ou égal à 14,7, indique un RGO significatif.

Quelles sont les indications opératoires ?

L’indication chirurgicale de la hernie hiatale dépend du type de hernie : par glissement ou par roulement.

Hernie hiatale par glissement

Les indications chirurgicales pour la hernie hiatale par glissement (type I) comprennent :1

- l’échec du traitement médical, c’est-à-dire lorsque les symptômes du RGO ne répondent pas adéquatement aux inhibiteurs de la pompe à protons ;

- les complications du RGO telles que l’œsophagite, l’ulcère ou la sténose œsophagienne et l’œsophage de Barrett ;

- le relais thérapeutique pour les patients ayant un succès du traitement médical avec une espérance de vie de plus de huit ans mais souhaitant arrêter le traitement.

Hernie hiatale par roulement

Les indications chirurgicales pour les hernies par roulement restent un sujet très débattu. À l’heure actuelle, la prise en charge évolue vers une attitude plus interventionniste en réponse au risque de volvulus gastrique (environ 1 % des cas par an) pouvant être fatal. Dès lors, les indications chirurgicales comprennent :1,3

- les hernies hiatales par roulement qui sont symptomatiques ;

- les hernies hiatales par roulement (types II, III et IV) asymptomatiques ou peu symptomatiques chez les patients de moins de 60 ans présentant peu de comorbidités.

Une prise en charge médicale seule est recommandée pour la hernie hiatale par roulement chez le patient asymptomatique fragile.

Techniques et efficacité du traitement chirurgical

L’abord laparoscopique est le gold standard, lorsqu’il est réalisable, peu importe l’âge et la taille de la hernie ; en effet, il apporte une amélioration des résultats post-opératoires par rapport à la voie ouverte.8,9

La prise en charge chirurgicale de la hernie hiatale nécessite une réduction du contenu de la hernie, une dissection du sac herniaire et une mobilisation de la jonction œsogastrique, afin d’obtenir 3 cm d’œsophage sous le hiatus œsophagien tout en préservant les nerfs vagues. Une fermeture du hiatus œsophagien est réalisée en points séparés.

Renforcement du sphincter œsophagien et gastropexie

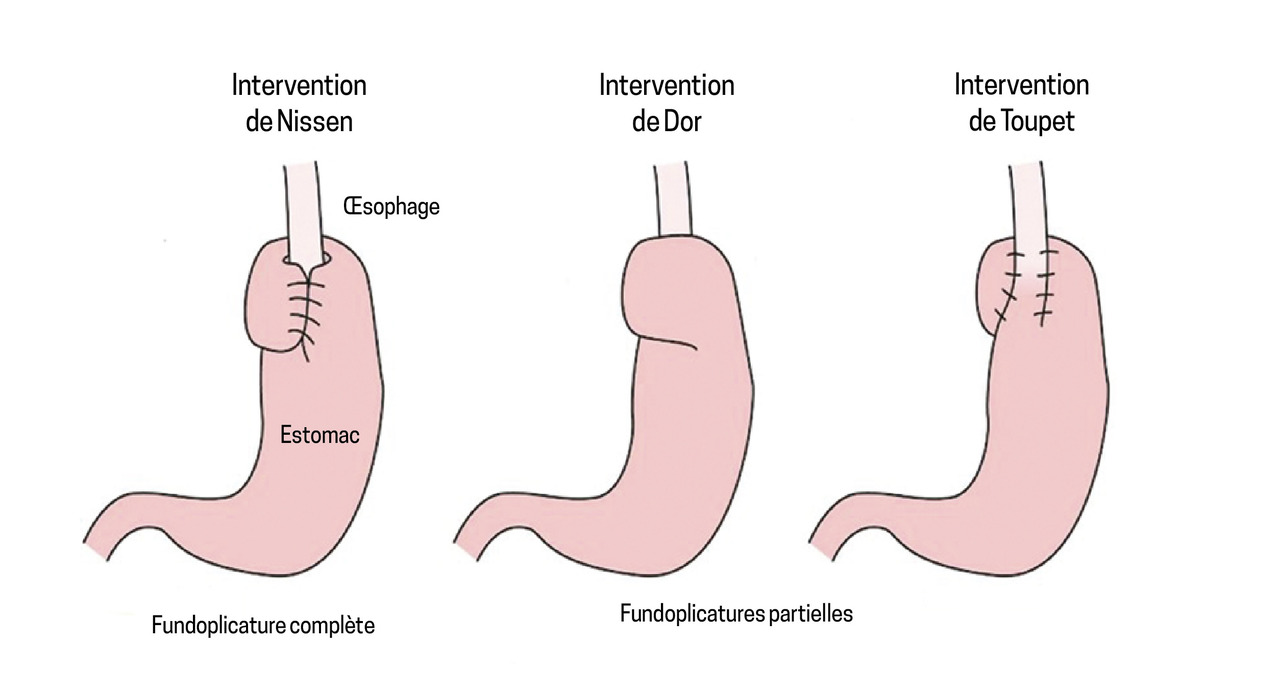

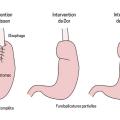

Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour renforcer le sphincter œsophagien inférieur (fig. 3) :

- la fundoplicature selon Nissen : il s’agit de la confection d’une valve fundique de 360 degrés enveloppant la jonction œsogastrique, nécessitant une dissection des vaisseaux courts. Cette dernière est habituellement calibrée par une sonde gastrique permettant de limiter la dysphagie postopératoire ;

- la fundoplicature partielle en cas de motilité œsophagienne préopératoire altérée. La fundoplicature partielle (de 180 à 250 degrès) est l’intervention de choix pour limiter la dysphagie post-opératoire. La valve peut être positionnée en postérieur (fundoplicature selon Toupet) ou en antérieur (fundoplicature selon Dor). Cette dernière est préférentiellement réalisée après une myotomie antérieure pour achalasie.

La gastropexie peut être effectuée seule ou en association avec une fundoplicature. Elle est préférentiellement réalisée pour les patients ayant une instabilité cardiorespiratoire et nécessitant une réparation en urgence sans confection de valve.3,6

La mise en place d’un renfort prothétique est controversée, avec des résultats hétérogènes (augmentation des complications postopératoires) dans la littérature. L’utilisation d’un renfort prothétique est suggérée en cas d’orifice hiatal large et de fragilité des piliers diaphragmatiques. La mise en place d’une prothèse permet de diminuer le risque de récidive de 15 à 20 % mais rend la chirurgie pour récidive plus complexe.3,6,10

Évaluation du retentissement chirurgical

Le succès du traitement chirurgical est corrélé à la disparition des symptômes, à la diminution du reflux acide, à l’absence de complications associées et de nécessité de réintervention. La récidive des symptômes concerne environ 30 à 50 % des patients, dont seuls 6 % nécessitent une reprise chirurgicale. La réintervention expose, certes, à des risques opératoires majorés avec un succès allant de 65 à 100 %.9

Surveillance et complications postopératoires

Dans la littérature, la durée d’hospitalisation médiane pour la prise en charge d’une hernie hiatale par laparoscopie est de trois jours, avec une mortalité post-opératoire estimée à 0,19 %.1,8

Les complications postopératoires immédiates les plus fréquentes sont :

- le pneumothorax (moins de 2 % des cas) ; il s’agit de la complication la plus souvent observée ;

- la plaie œsophagienne ou gastrique (environ 1 % des interventions de Nissen) ;

- la plaie splénique ou hépatique, qui entraîne des hémorragies intra-abdominales dans 2 à 3 % des cas ;

- la dysphagie, due à un œdème postopératoire, résolutive dans la plupart des cas.

Les complications postopératoires tardives comprennent :

- la dysphagie aiguë, qui peut être la manifestation d’une migration intra-thoracique de la valve gastrique ;

- un spasme pylorique secondaire à une plaie des nerfs vagues nécessitant une aspiration gastrique, un traitement par prokinétique gastrique et éventuellement une dilatation pylorique par voie endoscopique.

Que dire à vos patients ?

La hernie hiatale est une pathologie fréquente, la plupart du temps de découverte fortuite.

En fonction du type de hernie hiatale, un traitement médical et/ou chirurgical peut être proposé.

Le traitement chirurgical est réalisé par abord mini-invasif (laparoscopie) et nécessite trois jours d’hospitalisation.

L’intervention a un faible taux de morbidité et de mortalité postopératoires.

La fréquence de récidive des symptômes nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale est d’environ 6 %.

2. Roman S, Kahrilas PJ. The diagnosis and management of hiatus hernia. BMJ 2014;349:g6154.

3. Markar SR, Menon N, Guidozzi N, et al. EAES Multidisciplinary Rapid Guideline: systematic review, meta-analysis, GRADE assessment and evidence-informed recommendations on the surgical management of paraesophageal hernias. Surg Endosc 2023;37(12):9013-29.

4. Till BM, Mack SJ, Whitehorn G, et al. The Epidemiology of Surgically Managed Hiatal Hernia: A Nine Year Review of National Trends. Foregut 2023;3(1):20-8.

5. Pickhardt PJ, Boyce CJ, Kim DH, et al. Should small sliding hiatal hernias be reported at CT colonography? AJR Am J Roentgenol 2011;196(4):W400-404.

6. Hanna NM, Kumar SS, Collings AT, et al. Management of symptomatic, asymptomatic, and recurrent hiatal hernia: A systematic review and meta-analysis. Surg Endosc 2024;38(6):2917-38.

7. Gerdes S, Schoppmann SF, Bonavina L, et al. Management of paraesophageal hiatus hernia: recommendations following a European expert Delphi consensus. Surg Endosc 2023;37(6):4555-65.

8. Pierre AF, Luketich JD, Fernando HC, et al. Results of laparoscopic repair of giant paraesophageal hernias: 200 onsecutive patients. Ann Thorac Surg 2002;74(6):1909-15.

9. Addo A, Carmichael D, Chan K, et al. Laparoscopic revision paraesophageal hernia repair: A 16-year experience at a single institution. Surg Endosc 2023;37(1):624-30.

10. Armijo PR, Krause C, Xu T, et al. Surgical and clinical outcomes comparison of mesh usage in laparoscopic hiatal hernia repair. Surg Endosc 2021;35(6):2724-30.

Encadrés

Encadrés