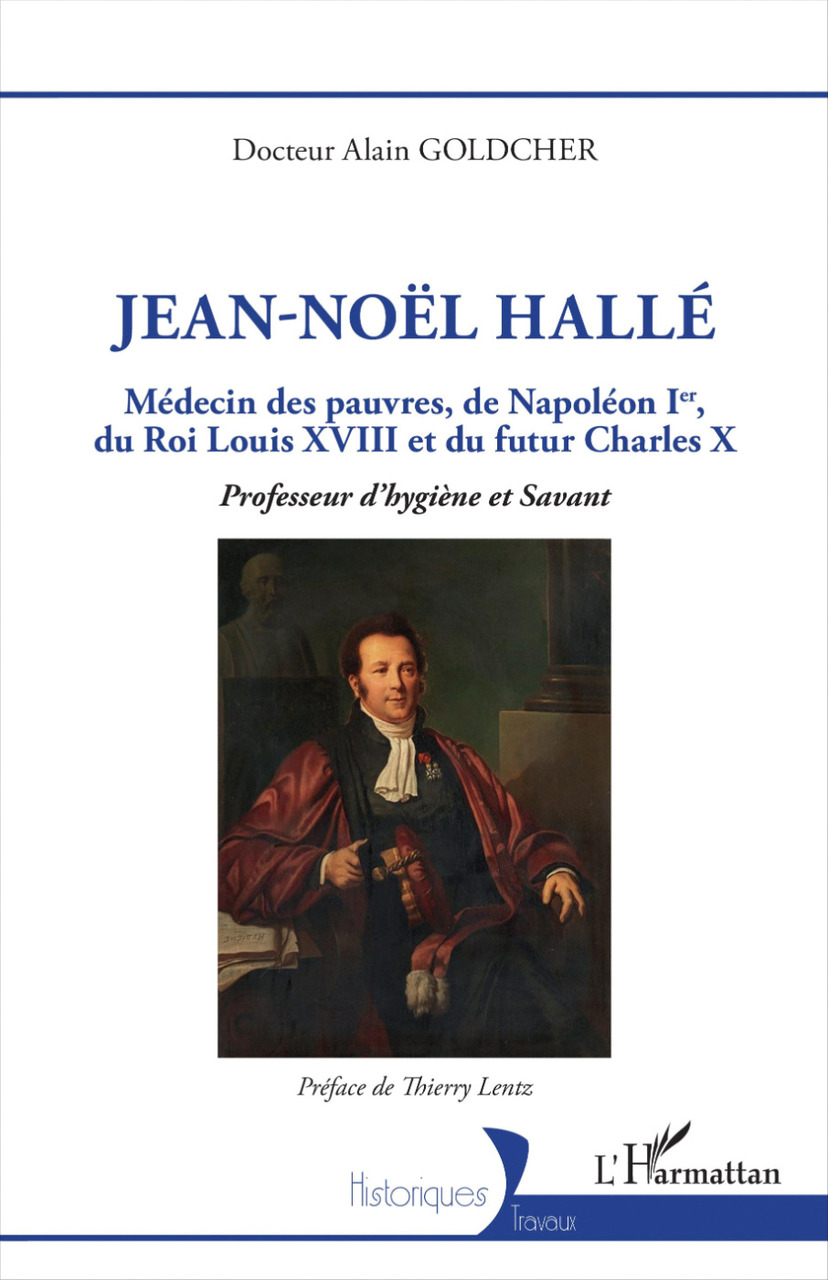

Le nom « Hallé » a longtemps figuré dans les encyclopédies comme celui d’une dynastie de grands peintres.

Jean-Noël Hallé voit le jour en 1754 au sein d’une famille d’artistes illustres : son grand-père, Claude-Guy, est peintre ordinaire de Louis XV, et son père, Noël, également peintre du Roi et inspecteur de la manufacture des Gobelins, est anobli par Louis XVI en 1776. Très jeune, il se passionne pour la médecine, sous l’influence d’Anne-Charles Lorry, médecin chargé de la petite vérole de Louis XV, le plus jeune frère de sa mère.

Élève et praticien surdoué

Jean-Noël Hallé suit une instruction à domicile dirigée par sa mère, fondée sur l’encyclopédie de Diderot, et quelques précepteurs. Élève particulièrement doué, il enrichit ses connaissances en littérature, en langues (latin, grec, italien, espagnol, anglais, allemand), anatomie, chimie, physique, etc. Il utilise tous ses savoirs pour influencer la naissance d’une médecine plus moderne, plus scientifique grâce au soutien de deux de ses amis, Corvisart et Fourcroy.

Avant l’obtention de son diplôme de docteur en médecine, le 14 septembre 1778, il intègre la prestigieuse Société royale de médecine, concurrente de la faculté de médecine de Paris. Cet outrage va le priver, malgré ses compétences incontestables, du titre et de la fonction de docteur régent, habilité à enseigner en faculté (lire l’article d’Isabelle Coquillard, « Pratiquer la médecine privée au XVIIIe siècle à Paris » dans La Revue du Praticien de mai 2025). Il se résigne à exercer dans un cabinet médical à Paris, dès 1782.

Grâce aux réformes de la Révolution, il obtient enfin, le 4 décembre 1794, un poste de professeur à l’école de santé. Travailleur infatigable, il cumule durant toute sa vie des fonctions de médecin libéral en cabinet, de professeur à la nouvelle faculté de Paris et de chercheur dans un laboratoire qu’il équipe à ses frais au sein de l’école de médecine. Dès l’autorisation de reprise d’activité des sociétés savantes, il adhère à la plupart d’entre elles dont il devient le membre le plus actif, tout en assurant une vie familiale réussie et des amitiés solides.

Pour Hallé, la médecine est un art qui doit s’appuyer sur un don, « un coup d’œil médical », agrémenté de plusieurs actions innovantes pour l’époque : écouter, regarder, sentir, palper, entendre et comprendre le malade, recenser tous les symptômes et, comme Xavier Bichat, disséquer pour appréhender les causes auxquelles il faut apprendre à livrer bataille.

Défenseur de l’hygiène

« L’arbitre et le flambeau » est une formule utilisée pour le qualifier par son ami, le célèbre chirurgien militaire Pierre-François Percy. Ses collègues lui confient la plupart des missions essentielles, comme trouver des solutions pour améliorer la qualité des eaux de la Bièvre et de la Seine dans la capitale.

Fourcroy et le doyen Thouret créent pour lui la première chaire d’hygiène et de physique médicale à l’école de médecine de Paris, poste qu’il va occuper et enrichir chaque année, de 1794 jusqu’à sa mort, en 1822.

Il est mis à contribution par ses confrères pour rédiger de très nombreux articles. Ses rapports visent à améliorer la santé quotidienne des Français. Il étudie les fièvres, la gale, la vérole, la goutte, la variole, le cancer du sein, etc.

Mais son domaine de prédilection reste l’hygiène. Hallé est ainsi le premier à distinguer hygiène privée et hygiène publique. Son approche est connue grâce à l’existence de plusieurs cahiers de notes prises par différents étudiants, dont un contenant 742 pages manuscrites. La centaine d’items que comporte le plan de ses cours recouvre presque tous les domaines de la médecine actuelle. On comprend que le manque de temps, ses connaissances encyclopédiques et son perfectionnisme bloquent la rédaction de sa « bible ». Comme l’affirmait Percy : « Il devait rassembler ses leçons si précieuses et en composer un ouvrage régulier qui eût mis le sceau à sa réputation, et rempli la longue attente du public, des maîtres et des élèves. Mais le sort impitoyable en a décidé autrement ». Un livre de référence lui aurait pourtant certainement ouvert une notoriété internationale durable.

Pauvres et riches peuvent le consulter

Jean-Noël Hallé se considère avant tout comme un consultant que tout malade qui le souhaite peut visiter quelle que soit sa fortune ou sa notoriété. Il se comporte toute sa vie en bon chrétien et en honnête homme. Ses convictions religieuses et son humanité sans égale le décident à défendre, seul, devant le tribunal révolutionnaire, son collègue de l’École des arts et métiers, le célèbre chimiste Antoine Lavoisier, mais également Malesherbes.

Il soigne de la même façon, avec le même professionnalisme, le notable et l’ouvrier, le pauvre et le riche ; cela lui valut le titre de « médecin des pauvres ». Il conserve une entière liberté d’exercer son art pendant les différents régimes politiques qu’il traverse. Il est un des rares médecins à poursuivre son activité sans aucune interruption pendant le règne de Louis XVI, la Révolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration.

Référent des débuts de la médecine moderne

Aucun doute ne subsiste dans le fait que Jean-Noël Hallé joue un rôle essentiel dans la naissance de la médecine moderne. La Révolution française ayant fait table rase des enseignements et des institutions, il collabore personnellement à la renaissance ou à la création de plusieurs sociétés savantes de haut niveau, au début du XIXe siècle. La plupart existent toujours : l’université, la faculté de médecine de Paris, l’Académie nationale de médecine, l’Institut avec en particulier l’Académie des arts et des sciences, le Collège de France, la Société de médecine de Paris, la Société philomathique de Paris, la Société des observateurs de l’homme (berceau de l’anthropologie), l’École des arts et métiers, etc. Peu nombreux sont ceux qui ont eu le privilège d’être reconnus et acceptés, dans le même temps, par toutes ces institutions prestigieuses.

Hallé y côtoie et travaille avec tous les savants de son temps aussi bien en médecine qu’en sciences physiques, en chimie ou en physiologie. Sa grande notoriété et ses recherches lui permettent d’entrer en relation avec la plupart des personnalités françaises et étrangères de son époque : Ampère, Arago, Baudelocque, Bichat, Broussais, Buffon, Carnot, Chaptal, Corvisart, Cuvier, Desgenettes, Dupuytren, Esquirol, Fouché, Benjamin Franklin, Laennec, La Rochefoucauld, Larrey, Monge, Necker, Percy, Pinel, Talleyrand, parmi les plus connus. Tous ont eu des relations avec Jean-Noël Hallé et « tous ses confrères reconnaissaient qu’il était un des médecins les plus instruits et certainement un des mieux instruits », rappelle Jean-Jacques Leroux, doyen de la faculté de médecine de Paris lors de son éloge funèbre.

Et c’était un précurseur : pour traiter une paralysie faciale périphérique, le 26 avril 1794, devant les professeurs et plusieurs élèves, il innove en utilisant l’électricité. Ce fut la première électrothérapie ! Il entreprend plusieurs travaux et favorise la reconnaissance de ceux d’André-Marie Ampère et d’autres physiciens illustres.

Médecin ordinaire de l’empereur

La chance a permis à Jean-Noël Hallé de connaître et de se lier d’amitié, dès les années 1780, avec Jean-Nicolas Corvisart. Tous deux, bien que de personnalité très différente, bataillent pour imposer en France une nouvelle médecine. Ils plaident pour un enseignement et un diplôme communs pour médecins et chirurgiens, des concours sélectifs, une médecine plus scientifique, enseignée en grande partie au lit du malade dans les hôpitaux, souvent en salle d’autopsie, en fait la médecine moderne actuelle, sans la biologie ni l’imagerie !

Connaissant son âge avancé, son caractère, son désintéressement par rapport à l’argent et aux honneurs, sa notoriété et son apolitisme, Corvisart, premier médecin de l’Empereur, lui ouvre le poste prestigieux de médecin ordinaire. Jean-Noël Hallé est ainsi amené à suivre la santé de plusieurs membres de la famille Bonaparte, en particulier Louis, Élisa et Pauline, leurs familles et amis. Napoléon, membre comme lui de la première classe de l’Institut, le connaît depuis 1797 et a même envisagé dans un premier temps de le nommer médecin personnel. Il y renonce, mais fait souvent appel à ses compétences en lui confiant de multiples missions en faveur de la santé des Français.

Pour lui-même, Napoléon fait confiance à Corvisart ; pour son peuple, l’empereur préfère Hallé. Il lui confie des rapports d’analyses scientifiques sur chaque nouveau remède ou nouvelle technique thérapeutique de son époque.

Pendant l’épopée napoléonienne, Jean-Noël Hallé découvre le premier décès par exsanguination sans saignement visible et crée à cette occasion le mot « anémie », en 1802.

Sur le plan thérapeutique, Hallé se montre un farouche défenseur de l’utilisation en France de la vaccine selon les travaux de l’Anglais Edward Jenner, malgré la guerre entre les deux pays (lire l’article de Patrick Berche, « De la vaccination à l’éradication de la variole » dans La Revue du Praticien d’avril 2025). Il n’hésite pas à combattre les opposants par des argumentations scientifiques validées. Il est l’un des premiers à faire vacciner ses deux enfants. Il rallie Napoléon à sa cause, pour la diffusion de la vaccination, grâce à son amie Joséphine de Beauharnais. Il l’a prise en charge pendant son incarcération aux Carmes et est devenu son médecin de famille à sa sortie de prison, alors qu’elle était veuve avec deux enfants à charge. Elle lui est restée fidèle, même pendant la période impériale.

Qualités médicales, scientifiques et artistiques

Jean-Noël Hallé connaît l’intimité de plusieurs rois et souverains, ainsi qu’un grand nombre de personnalités de premier rang dans le monde politique, médical et scientifique mais aussi artistique.

Lors de la Restauration, Louis XVIII le choisit comme médecin personnel de sa famille ainsi que son frère le comte d’Artois, futur Charles X. Le roi le confirme à son poste à l’Institut et le nomme à l’Académie royale de médecine, lors de sa création, en 1820.

Lorsque le neveu du roi, héritier potentiel du trône de France, est assassiné en février 1820, sa veuve, la duchesse de Berry, enceinte, souhaite être suivie par Jean-Noël Hallé. Il se dit trop vieux et refuse. Il lui conseille de prendre à son service son élève préféré René Laennec, dont il va personnellement organiser la présentation.

Enfin, en dehors de l’aspect médical, Jean-Noël Hallé doit aussi être considéré comme un humaniste ayant bénéficié d’un grand sens artistique. Il avait un sens aigu de la critique aussi bien en peinture qu’en littérature : « Il dissertait sur la peinture avec un goût fin, éclairé, qui eût fait honneur à un artiste de profession », disait de lui le Dr Joseph-Henri Réveillé-Parise.

Après la mort de Jean-Noël Hallé, le 11 février 1822, six éloges (figure 2) rappellent ses nombreuses actions dans les différents domaines de la médecine et de la science.

Jean-Jacques Leroux comme doyen de la faculté de médecine de Paris, 1822.

André Duméril pour l’Académie royale de médecine, 1822.

René Nicolas Desgenettes comme professeur de la faculté de médecine de Paris, 1822.

Georges Cuvier pour l’Académie royale des sciences, 1827.

Frédéric Dubois d’Amiens pour l’Académie nationale de médecine, 1851.

Une question, un commentaire ?