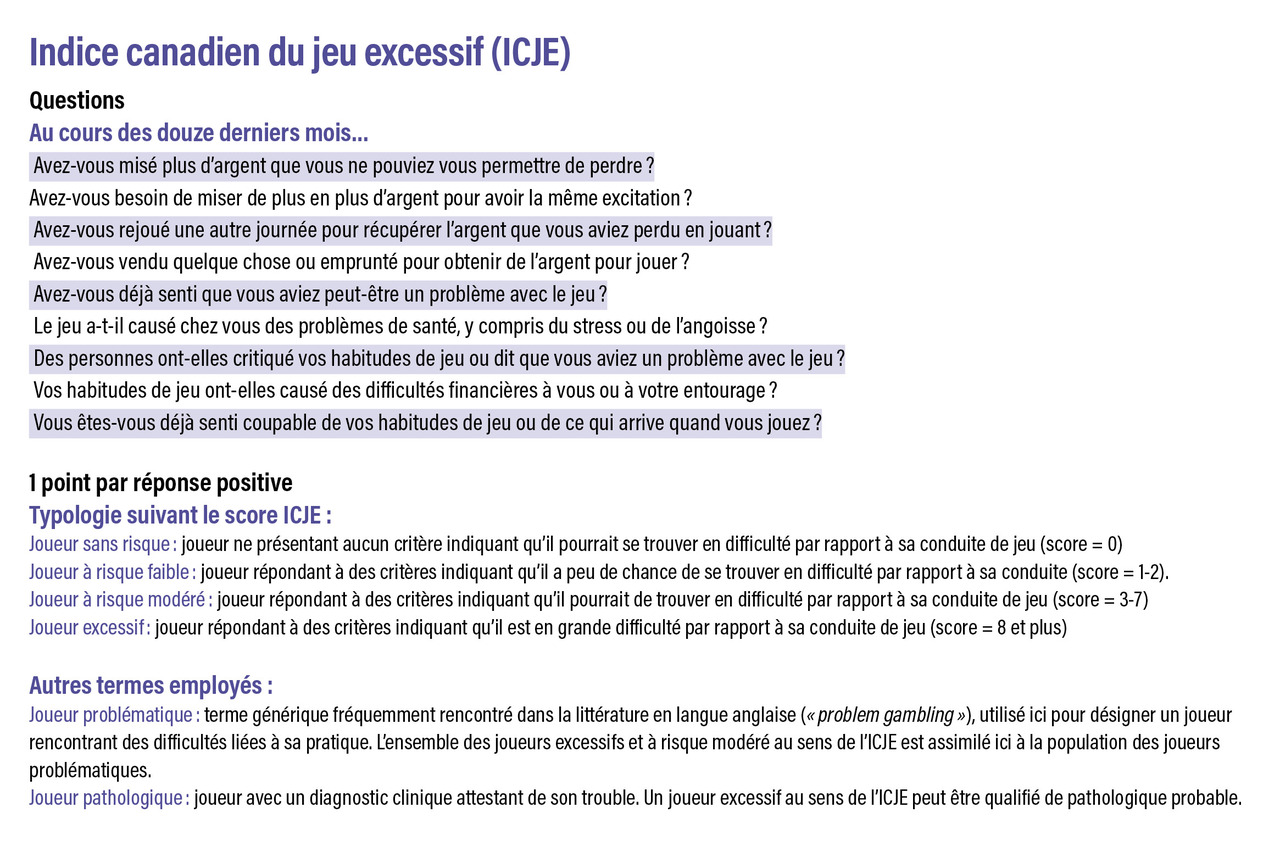

Entre 1960 et 2017, en France, le chiffre d’affaires de l’industrie des jeux d’argent est passé de 98 millions d’euros à 48,1 milliards d’euros.1 En 2023, près d’un adulte sur deux avait joué au moins à un jeu d’argent et/ou de hasard (JAH) au cours de l’année. Depuis 2010, cette part est restée stable, alors que la pratique problématique – au sens de l’indice canadien du jeu excessif (ICJE) [fig. 1] – des JAH parmi les adultes est passée de 1,3 % en 2010 (soit 600 000 joueurs problématiques) à 2,5 % en 2023 (soit près de 1 200 000 joueurs problématiques dont près de 400 000 joueurs « excessifs »).2,3

Les troubles psychiatriques (épisodes maniaques, anxiété, etc.), les coaddictions (tabac, alcool, cannabis) sont plus fréquents chez les joueurs problématiques. Cependant, ce sont les répercussions financières, psychologiques et familiales sur l’entourage (divorce, éducation des enfants, etc.) qui pèsent jusqu’à 90 % du coût total des jeux d’argent pour la société.

Selon des travaux réalisés sur la population néo-zélandaise, le fardeau des dommages associés aux jeux d’argent serait proche en ampleur de celui lié à l’alcool et trois fois plus élevé que celui lié aux drogues.4Comparativement aux autres joueurs, les joueurs problématiques sont davantage des hommes, plus jeunes (moins de 35 ans), appartenant à des milieux sociaux modestes, avec un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux de la population générale. Sur le plan professionnel, ils sont plus fréquemment chômeurs.

Facteurs de risque du jeu problématique

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Ils peuvent être liés à l’histoire ou l’entourage d’une personne, à la nature du jeu,5 ou à l’environnement.

Facteurs individuels et sociaux

Avoir grandi dans un entourage favorable au jeu, connaître des difficultés sur le plan familial, scolaire ou professionnel sont des facteurs prédictifs du jeu problématique. Avoir gagné beaucoup d’argent au début de sa pratique de jeu est souvent la première étape vers le jeu problématique, les suivantes étant de le rejouer, perdre, puis tenter de se refaire.

Facteurs liés au jeu

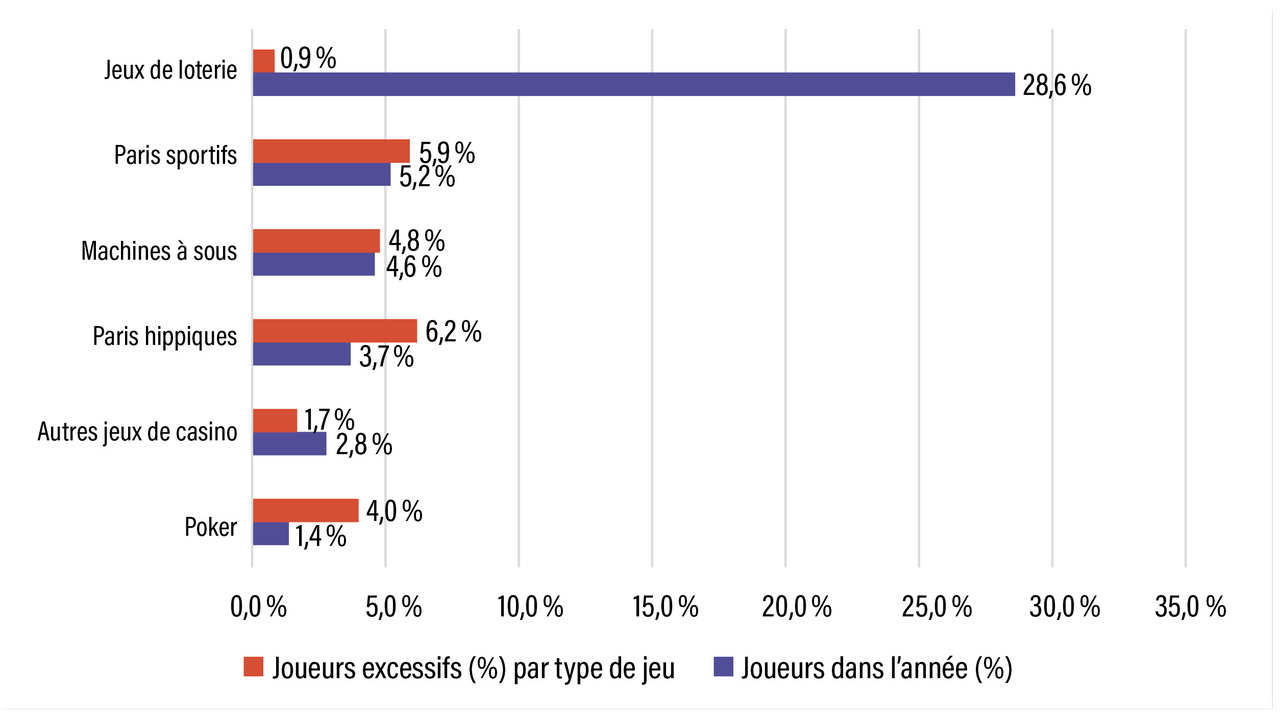

Jeux dits de « semi-habileté », les paris sportifs ont six fois plus de risque d’entraîner une pratique excessive que le loto, jeu dit de « pur hasard » (fig. 2). Le danger est que la possibilité d’une expertise conduit le plus souvent le joueur à la surestimer, pour finalement perdre le contrôle.

Facteurs liés à l’environnement

L’accès facilité par les nouvelles technologies en ligne, l’omniprésence des sponsors, des pronostics, l’image de loisir excitant et positif véhiculé par l’industrie du jeu (qui attribue les valeurs du sport aux paris sportifs, par exemple) ont largement contribué à normaliser les jeux d’argent dans la société. Le lien entre l’exposition à la publicité, aux techniques marketing (offre de bienvenue, messages individualisés, etc.) et le fait de miser davantage est désormais largement démontré, surtout pour les joueurs en difficulté et les plus jeunes. Près de 40 % du chiffre d’affaires global de l’industrie des jeux d’argent provient de ces seuls joueurs problématiques et jusqu’à 63 % pour les paris sportifs.

Encadrement législatif

En France, la loi interdit la pratique aux mineurs et impose des mesures de prévention du jeu excessif. L’augmentation de la part de jeunes de 17 ans ayant joué dans l’année (près de trois jeunes sur dix en 2022) et de celle de joueurs en difficulté indique que les mesures applicatives sont encore insuffisantes.

L’efficacité d’une stratégie dite de « jeu responsable », sur laquelle se fondent la plupart des réglementations au niveau international, qui vise à réduire le jeu excessif en appelant à la responsabilité sociale des opérateurs et à la responsabilité individuelle des joueurs, n’a à ce jour, pas été démontrée.

Prévention et prise en charge

Les campagnes de prévention des risques liés aux jeux d’argent, dont la première au niveau national a eu lieu en 2022 sur les paris sportifs (campagne de Santé publique France : https ://urls.fr/BOynsn), doivent ainsi faire face à deux enjeux : celui de la visibilité face à l’omniprésence des dépenses promotionnelles des industriels dont les budgets (près de 700 millions d’euros prévus en 2025, selon l’Autorité nationale des jeux) sont largement supérieurs à ceux de la prévention et celui dû à la mise à distance des risques par les joueurs, dans un contexte de normalisation des jeux d’argent décrit plus haut.

Peu de joueurs excessifs auraient recours à des systèmes de soins adaptés (entre 7 et 10 %).6 En France, seulement 2 000 joueurs ont consulté en 2020 dans un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).7

Repérer précocement les joueurs problématiques, leur proposer des formes d’interventions préventives efficaces apparaît crucial et tel est également le rôle des professionnels de santé, et particulièrement des médecins généralistes.

Des informations sur le repérage, l’aide et le type d’accompagnement existant en France sont disponibles sur le site www.joueurs-info-service.fr qui propose également un service d’écoute (pour les joueurs ou leur entourage) par chat ou par téléphone (09 74 75 13 13, de 8 h à 2 h, 7 jours sur 7), par des professionnels et des forums d’entraide entre joueurs.

2. Enquêtes Baromètre santé de Santé publique France 2014 et 2019.

3. Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP). 2023.

4. Browne M, Bellringer M, Greer N, et al. Measuring the burden of gambling harm in New Zealand. Central Queensland University 2017. https://urls.fr/Pqw-It

5. Inserm. Jeux de hasard et d’argent. Contextes et addictions. Paris, Inserm, Expertise collective 2008. 479 p.

6. Slutske WS. Natural recovery and treatment-seeking in pathological gambling: Results of two US national surveys. American Journal of Psychiatry 2006;163(2):297-302.

7. Dispositif Recap (Recueil commun sur les addictions et les prises en charge) 2022. OFDT.

8. American Psychiatric Association. Substance-related and addictive disorders, in Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 2013. Section II.