Morsure de serpent, empoisonnement, blessure, maladie… Durant l’Antiquité, le risque de décès inopiné est redouté, en particulier par les empereurs. Que ce soit lors de campagnes militaires ou au sein de leur palais, le danger les guette. Or, les moyens de se prémunir sont rares, si ce n’est l’emploi d’un goûteur, le port d’une crapaudine* enchâssée dans une bague supposée brûler la peau à l’approche d’un poison, ou encore l’utilisation d’une vaisselle composée d’électrum, réputée bruire au contact d’un toxique.

Pour compenser ce cruel manque de solutions prophylactiques et curatives, les hauts dignitaires exigent un remède capable de les protéger. Ainsi apparaît la thériaque, révolutionnant le principe en vigueur d’« un poison, un remède » grâce à l’association de dizaines de matières préventives et curatives, aussi appelées « simples ». Ce produit novateur est censé fortifier contre presque tous les maux.

Noble origine antique

Tout commence au premier siècle avant notre ère, sous l’impulsion de Mithridate VI, roi de Pont-Euxin et ennemi de Rome. Ce fin connaisseur des poisons teste certaines substances curatives lors de diverses expériences menées sur des condamnés à mort. Il a l’idée de les réunir au sein d’une préparation à laquelle il donne son nom. Consommé régulièrement, le « mithridate », ancêtre de la thériaque, lui permet de se renforcer afin de parer toute tentative d’empoisonnement. La légende raconte que cette pratique a si bien fonctionné que, souhaitant échapper à la capture romaine lors d’une révolte menée par son fils, il tente vainement de s’empoisonner et doit se résoudre à utiliser une lame pour mettre fin à ses jours. La recette est ensuite récupérée par l’armée victorieuse de Pompée puis ramenée à Rome.

C’est à Andromaque, médecin du célèbre empereur Néron, que nous devons la recette de « la grande thériaque », celle qui accompagnera des dizaines de générations. La postérité lui attribue l’amélioration du mithridate par l’introduction de ce qui deviendra son ingrédient principal : le serpent. Il faut dire que celui-ci ne laisse pas indifférent l’empereur paranoïaque. Et pour cause : le biographe Suétone rapporte qu’une nuit, la présence de cet animal effrayant dans le berceau du jeune Néron a mis en fuite des assassins, le protégeant d’une mort certaine. L’ajout de serpent était-il une manœuvre de communication de la part de l’archiatre**, désireux de se différencier de ses concurrents auprès de l’empereur ? Ou bien a-t-il de réelles propriétés salvatrices ?

Parmi les autres couples empereur-médecin célèbres, Claude Galien, médecin grec originaire d’Asie mineure, a eu l’honneur de préparer la thériaque de l’empereur romain Marc Aurèle au IIe siècle après J.-C. Ce dernier souhaitait, lui aussi, prévenir toute tentative d’empoisonnement… du moins officiellement. Il semblerait que ce soit en réalité son goût prononcé pour l’opium qui l’ait poussé à prendre ce remède avec une assiduité exemplaire !1

Composition constante au fil des siècles

Mais comment se fait-il que la composition de la thériaque ait si peu évolué au fil des siècles, alors que les envenimations par vipère à cornes ou serpent à sonnette sont moins à craindre dans les faubourgs que les pestes et autres réjouissances propres aux maladies ? Initialement, la thériaque a été conçue pour lutter contre les empoisonnements et les envenimations. Son nom dérive de l’adjectif grec « thêriakos », relatif aux « animaux sauvages », dans le sens d’« antidote contre les animaux sauvages ».

Mais, aidée de la difficile distinction entre « venin », « maladie », « toxique » et « épidémie » par les médecins et les apothicaires, elle devient progressivement un remède universel. Par exemple, bien loin de nos considérations biologiques actuelles, le Pr François Ranchin, chancelier de l’université de médecine de Montpellier, définit au XVIIe siècle le venin comme « un corps non naturel, ennemy du cœur et destructeur de la nature humaine ».2

Plusieurs théories existent alors pour justifier l’utilisation tardive du serpent :3

- l’argument d’autorité ; les anciens érudits gréco-romains ayant jeté leur dévolu sur ce reptile, il est malvenu de le remettre en question ;

- l’auto-immunité supposée ; certains pensent que si le serpent n’est pas affecté par son propre venin, c’est parce qu’il en possède l’antidote. Heureusement pour lui, s’il vient à se mordre la langue… ;

- l’influence religieuse ; dans la tradition judéo-chrétienne, le serpent est l’animal de la tentation qui a provoqué la chute de l’Homme. Condamné à la reptation éternelle, il absorbe le fiel des profondeurs terrestres pour devenir venimeux. Comme l’aimant attire le fer, il est imaginé que la chair possède cette merveilleuse capacité d’attirer le mal. Il suffit alors au patient d’en consommer pour bénéficier de ses propriétés absorbantes. Le tout est ensuite éliminé par voie naturelle ;

- le principe d’ « un fléau contre un fléau » ; seul le « mal » peut détruire le « mal ».

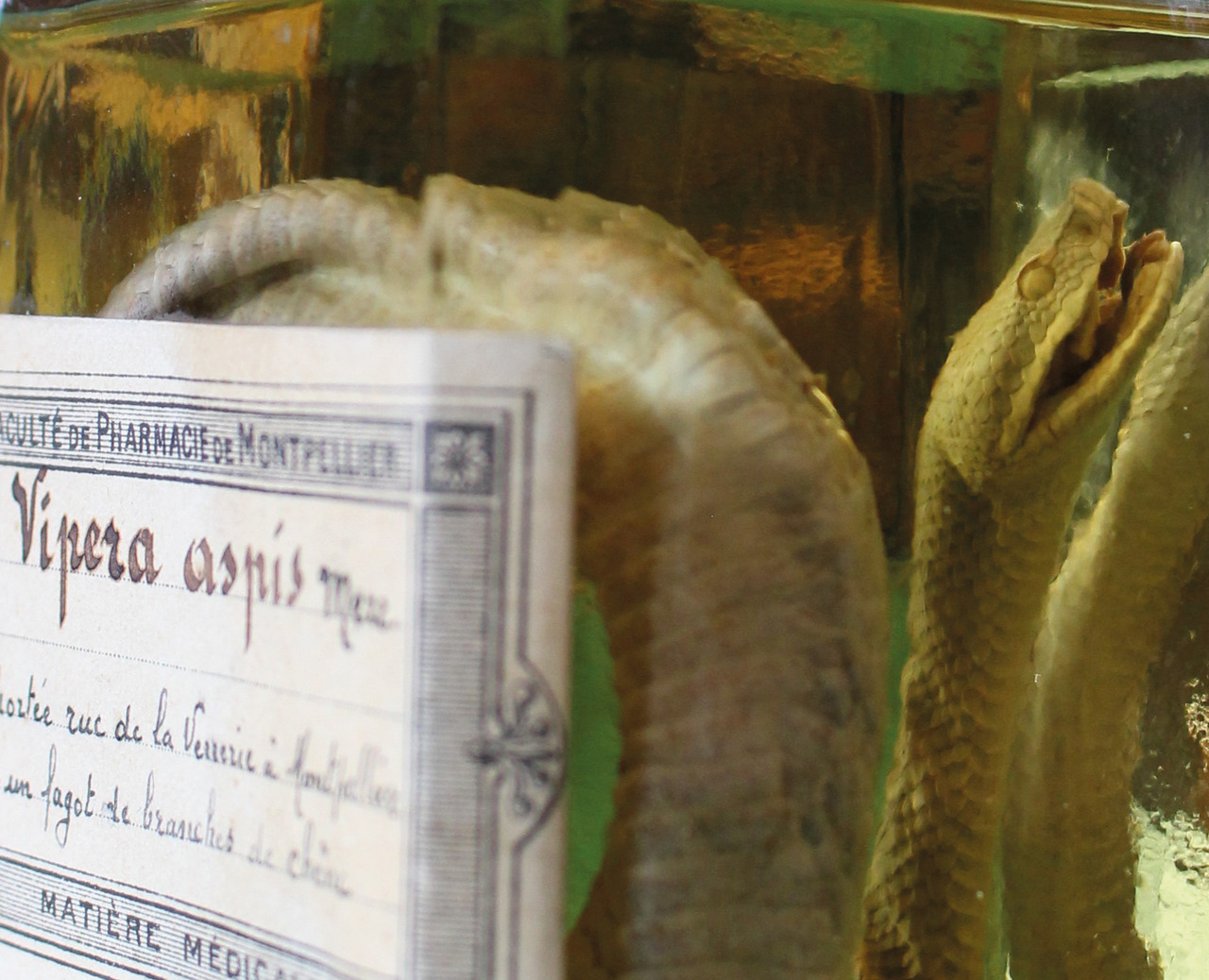

La vipère est préférée aux autres serpents car elle offre le meilleur compromis entre « effet thérapeutique » et « risque d’envenimation » — non seulement pour le malade mais aussi pour le courageux apothicaire chargé de s’en procurer (fig. 1). Le choix d’un cobra n’aurait pas été bien avisé…

Qu’en est-il des autres ingrédients ? L’opium, que nous avons déjà évoqué, constitue l’un des composants dominants du remède, celui qui lui confère une propriété « froide et humide » selon la théorie hippocratico-galénique alors en usage. Les dizaines d’autres ingrédients sont classés selon les trois règnes de la nature (animal, végétal et minéral), symbolisant une richesse totale et absolue. Leur diversité a de quoi surprendre : citons, parmi les plus parfumés, la myrrhe, le nard, l’encens et le baumier ; parmi les plus étonnants, le vitriol et le castoréum, extrait de glandes du castor. D’autres, plus communs, comme le fenouil ou le navet, contrastent avec l’exotisme de la cannelle, de la cardamome ou des différentes variétés de poivre.

Les ingrédients sont choisis avec soin. Ils reflètent non seulement les savoirs mais aussi les croyances des différentes époques, souvent héritées de l’Antiquité. Plusieurs exemples en témoignent.

Dans un registre religieux, l’utilisation de la myrrhe pour prévenir la détérioration des chairs rappelle la composition du baume employé lors de la mise au tombeau du Christ, dans l’Évangile selon Marc. Quant à l’encens, il revêt une forte symbolique sacrée puisqu’il fait le lien entre les prières terrestres et le Ciel.

Du côté de la mythologie gréco-romaine, selon l’auteur antique Pline l’Ancien, la fleur de centaurée aurait sauvé le centaure Chiron, malencontreusement blessé par une flèche d’Héraclès (Hercule) empoisonnée au venin de l’Hydre de Lerne. Mentionnons aussi le dictame, surnommé la « plante de la mère ». Le poète Virgile raconte, dans L’Énéide, la guérison d’Énée, ou comment Aphrodite (Vénus) soigne son fils, gravement blessé par une flèche profondément fichée dans la cuisse, à l’aide de dictame. Un fait plus naturaliste, rapporté par le philosophe grec Théophraste, renforce cette idée : il avait observé que les biches consommaient du dictame lors de la mise-bas pour faciliter la délivrance. Il n’en a pas fallu plus aux apothicaires pour recommander cette plante dans toutes les situations nécessitant une expulsion : le monde obstétrical, les suppurations en dermatologie… Au point d’émettre une précaution d’emploi : il vaut mieux éviter de placer cette plante dans la chambre d’une femme enceinte, de peur de provoquer un accouchement prématuré !

La réunion de l’ensemble des matières premières, souvent exotiques et précieuses, nécessite presque deux ans. Ce travail fastidieux exige de grandes connaissances pour différencier les « bons » des « mauvais » simples… Un exercice loin d’être simple ! Une fois séchées, les matières sont réduites en poudre par un long et épuisant travail au mortier, puis mêlées à un mélange de vin et de miel pour former une pâte noirâtre. La préparation est ensuite conservée dans les fameux « pots de monstre »***, particulièrement prisés aujourd’hui par les collectionneurs (fig. 2 et 3). Placée de manière ostentatoire au sein de la boutique, la thériaque peut être gardée ainsi plusieurs années. Certains apothicaires conseillent tout de même de la débiter avant ses 40 ans, concédant une perte d’activité une fois cet âge dépassé.

Un remède si précieux attise de grandes convoitises, notamment de la part de charlatans, plus soucieux de la rentabilité que des standards de qualité. Ainsi, à partir du XVIIe siècle, les apothicaires quittent leur boutique pour préparer la thériaque lors de fastueuses cérémonies publiques, garantes de l’excellence de leur savoir-faire.

Remède universel

Les effets de chaque ingrédient sont réputés s’additionner pour former un remède universel. Peste, lèpre, dysenterie, colique, jaunisse, épilepsie, impuissance… La thériaque réussit là où les autres médicaments ont échoué, faisant d’elle le traitement de la dernière chance. Elle peut être administrée par voie orale, en friction ou encore en cataplasme.

Cependant, la singularité de ce traitement dépasse le simple cumul de matières premières. Le secret de ce coûteux électuaire**** réside dans la qualité de sa fermentation. Cette réaction, que seuls les apothicaires savent exalter grâce à la maîtrise de leur art, doit générer un effet ultime qui rend la thériaque unique. Une sorte de synergie apparaît, résumée par la formule « 1 + 1 = 3 ».

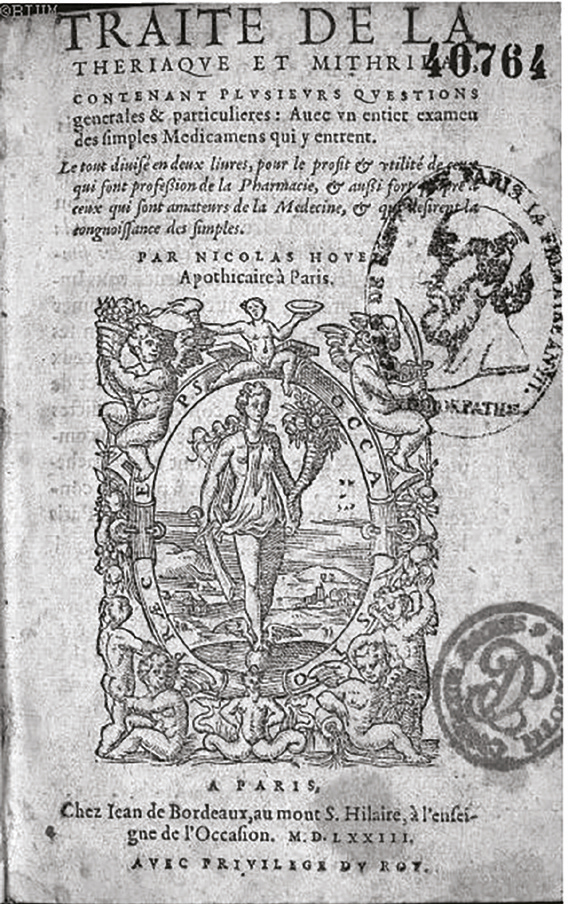

Il est légitime de se demander comment son efficacité a été prouvée. Une variété d’essais cliniques contestables permettait d’en évaluer les effets. Il était demandé à une personne d’ingérer un laxatif, puis de la thériaque ; si cette dernière était efficace, le laxatif ne produisait aucun effet. Une variante consistait à envenimer un condamné à mort puis à lui faire avaler le médicament. S’il survivait, la thériaque était jugée fiable… L’essai le plus fantasque reste celui rapporté par le célèbre apothicaire Nicolas Houël au XVIe siècle : de l’arsenic est versé dans un fromage, suivi d’une dose de la préparation. Si elle est authentique, « l’arsenic fuira, et la thériaque le suivra, de façon que le fourmage deviendra tout noir » (fig. 4).4 Toutefois, l’auteur lui-même doutait de la véracité de cette méthode !

Reine de la discorde

Bien que surnommée « reine des médicaments » ou « trésor des rois », la thériaque n’a pas toujours fait l’unanimité. Elle représente la polypharmacie, une théorie selon laquelle un grand nombre d’ingrédients augmente l’efficacité d’un remède. Elle s’oppose à une médecine plus sobre, qui cherche le « simple » adapté à chaque pathologie. Dès l’Antiquité, des voix critiques se font entendre. Plutarque et Pline l’Ancien dénoncent les grandes compositions « imaginées pour le luxe ». Plus tardivement, le célèbre trublion Paracelse, dans sa quête de la quintessence (prémices des extraits et principes actifs), juge qu’il faut être bien orgueilleux pour croire maîtriser les secrets de la Nature en réalisant de tels mélanges. Pour d’autres, employer ces préparations complexes, sorte de « guérit-tout », est un signe de désaveu. Quel bon médecin a besoin d’employer autant d’ingrédients si son diagnostic est certain ?

Particulièrement fastidieuse à fabriquer et régulièrement critiquée, la recette de la thériaque est progressivement épurée de ses ingrédients controversés. Conjointement, une nouvelle ère scientifique se dessine. Les découvertes en anatomie, la révolution de la physiologie menée par Claude Bernard au XIXe siècle et l’essor de la chimie, capable d’extraire les principes actifs, portent le coup fatal à la panacée. Désormais désuète, elle fait sa dernière apparition dans le Codex medicamentarius Gallicus de 1908, quittant les rangs de la pharmacopée pour rejoindre celui des « légendes ».5

En 2017, une heureuse découverte faite à l’Ordre des pharmaciens ravive l’intérêt porté au remède. Une matière noire cristallisée est retrouvée au fond d’un pot datant du début du XIXe siècle, sur lequel est inscrit « THERIAQ ». Près de deux siècles après sa fabrication, l’analyse du produit permet d’identifier de nombreuses molécules caractéristiques des ingrédients de la thériaque, dont des molécules actives, à l’instar de la thébaïne, la morphine ou l’acide cinnamique.6

Efficacité réelle ou poudre (pâte) aux yeux ?

Considérer la thériaque par le seul prisme du médicament est réducteur. Pensée pour prémunir l’Homme de sa nature putrescible, elle a donné lieu à de nombreux débats savants, mêlant connaissances empiriques, théories médicales et croyances ancestrales. Face à l’inéluctable, le malade, ramené à sa condition mortelle, s’en remettait à la thériaque quand la prière, le pouvoir divin et les simples médecines ne suffisaient plus.Incarnant le remède absolu des plus épiques empereurs aux plus maudits des pestiférés, « la reine des médicaments », chère à l’histoire des sciences, est sans doute l’une des rares à pouvoir s’enorgueillir d’avoir accompagné l’humanité pendant près de deux millénaires.

2. Ranchin F. Œuvres pharmaceutiques. Rouen, chez la Vve Dubosc 1637. 878 pages. p. 728.

3. Tanneau M. Petits secrets de la thériaque de Laurent Catelan. Entre vipère, Bible et sang de bouc. Revue d’histoire de la pharmacie 2024;424.

4. Houël N. Traite de la theriaque et mithridat, contenant plusieurs questions generales et particulieres : Avec un entier examen des simples Medicamens qui y entrent. Le tout divisé en deux livres, pour le profit et utilité de ceux qui font profession de la Pharmacie, et aussi fort propre à ceux qui sont amateurs de la Medecine, et qui désirent la congnoissance des simples. Par Nicolas Houël, Apothicaire à Paris. Paris : Jean de Bordeaux, au mont St Hilaire, à l’enseigne de l’occasion 1573.

5. Commission spéciale. Préface. In : Commission spéciale, rédacteurs. Codex medicamentarius Gallicus, Pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement. 1re éd. Paris (FR) : Masson et Cie, éditeurs ; 1908. https://urls.fr/GGLz3z

6. Boudon-Millot V, Micheau F (dir.). La Thériaque : histoire d’un remède millénaire. 1re éd. Paris (FR) : Les Belles Lettres 2020. 431 pages.

Une question, un commentaire ?