Un électrocardiogramme (ECG) est une représentation graphique de l’activation électrique du cœur. Cette activité est recueillie par des électrodes posées à la surface de la peau et raccordées à un électrocardiographe.

Après 125 ans d’histoire, l’ECG a démontré son intérêt dans un grand nombre de situations cliniques pour le diagnostic d’un symptôme (douleur thoracique, dyspnée, palpitations, fatigue excessive, malaise…) ou le dépistage d’une anomalie du rythme, d’une cardiopathie structurelle ou d’une agression du cœur. Il est peu coûteux, simple et rapide à réaliser (5 - 10 minutes), non invasif et disponible dans des environnements non médicaux.

Mais si la réalisation d’un ECG est simple, son interprétation demande des connaissances spécifiques. Malgré la formation universitaire initiale et les offres de formation continue soutenues par la Haute Autorité de santé, les capacités d’analyse de l’ECG par les médecins demeurent hétérogènes.1 Les jeunes généralistes en sont conscients : leur principale crainte face à l’acquisition d’un ECG est le risque de commettre une erreur d’interprétation, ce qui pourrait entraîner des conséquences pour le patient et parfois médicolégales. D’autres freins existent : coût, encombrement, temps d’utilisation, faible rémunération de l’acte et rareté perçue des besoins.2

L’intelligence artificielle (IA) offre d’ores et déjà une aide certaine au diagnostic des anomalies de rythme et à la reconnaissance de patterns (ensemble d’anomalies qui évoquent une pathologie). Elle permet des prédictions impossibles pour un clinicien à l’œil nu, comme la fraction d’éjection ventriculaire gauche, l’estimation de la kaliémie, le risque de fibrillation atriale, de maladie cardiaque, d’hospitalisation ou de mort subite, le bénéfice d’une thérapeutique... Les versions commercialisables émergent, mais les coûts pourraient décourager les praticiens. La CNAM évalue actuellement le service rendu pour savoir si elles peuvent être remboursées. Cependant, la formation des médecins à l’ECG restera nécessaire pour vérifier l’interprétation proposée par l’IA et prendre les décisions cliniques qui en découlent.

Cet article a donc pour objectif de proposer des connaissances théoriques minimales, des outils pour les acquérir, ainsi que des pistes pour le choix du matériel d’enregistrement. Son objectif est d’encourager la réalisation d’ECG par les praticiens.

Les connaissances minimales

De nombreux spécialistes utilisent l’ECG en cabinet médical ou à l’hôpital, notamment les cardiologues, mais aussi les généralistes, urgentistes, pneumologues, internistes, psychiatres, pédiatres, gériatres, médecins du sport...

Si un « permis de conduire l’ECG » n’est pas obligatoire, il faut néanmoins vérifier que l’on maîtrise un minimum de connaissances – quelle que soit sa spécialité – avant de se lancer dans la réalisation et l’interprétation d’ECG :

- un peu de physiologie. Pourquoi le cœur bat-il et par où passent les influx qui déclenchent la contraction ? Il est important de comprendre les mécanismes sous-jacents à l’automatisme des pacemakers physiologiques et à la conduction intracardiaque, car ils expliquent la forme et les relations entre elles des trois déflexions d’Einthoven (P, QRS et T) ainsi que l’aspect des déflexions dans les six dérivations frontales et les six dérivations précordiales (de V1 à V6) ;

- l’anatomie cardiaque dans le thorax et la relation avec le placement des électrodes afin de comprendre les territoires cardiaques explorés par l’ECG ;

- les mesures sur un ECG et notamment la correction de l’intervalle QT appelé intervalle QTc ;

- les erreurs techniques. Leur méconnaissance complique la compréhension du tracé et rebute le lecteur. Tout praticien sera confronté un jour chez un sujet asymptomatique à des curieux artéfacts ou à une inversion/malposition d’électrodes ;

- l’inversion des électrodes frontales doit être suspectée devant une inversion du P-QRS-T en DI ou DIII ou la platitude de la dérivation DI, DII ou DIII ;

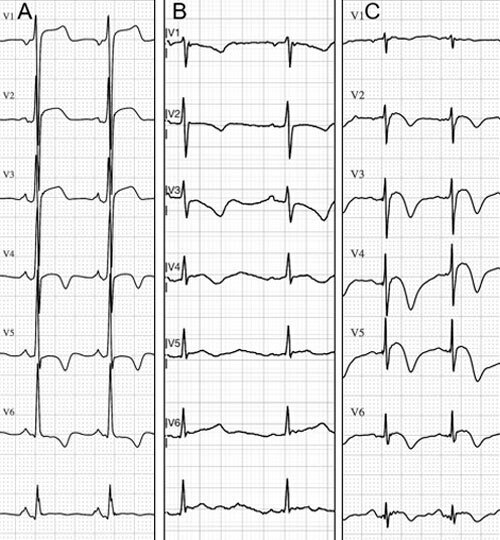

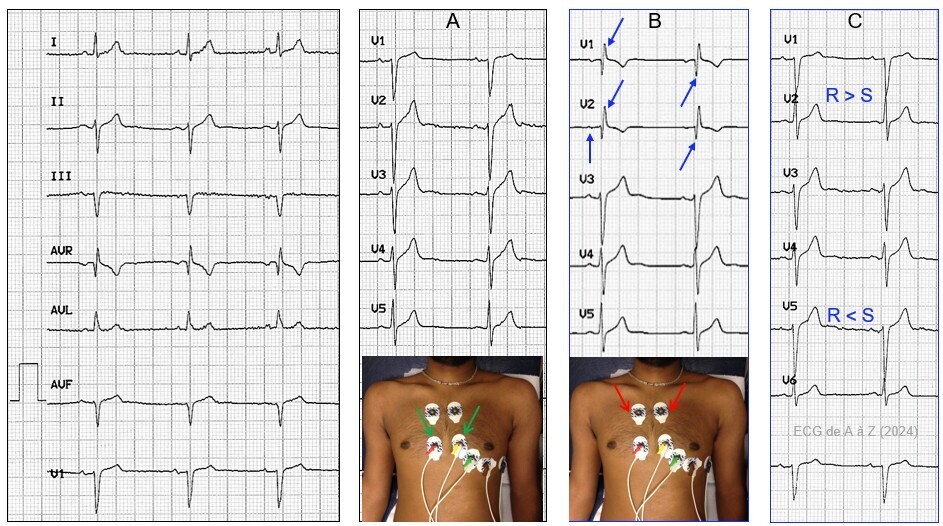

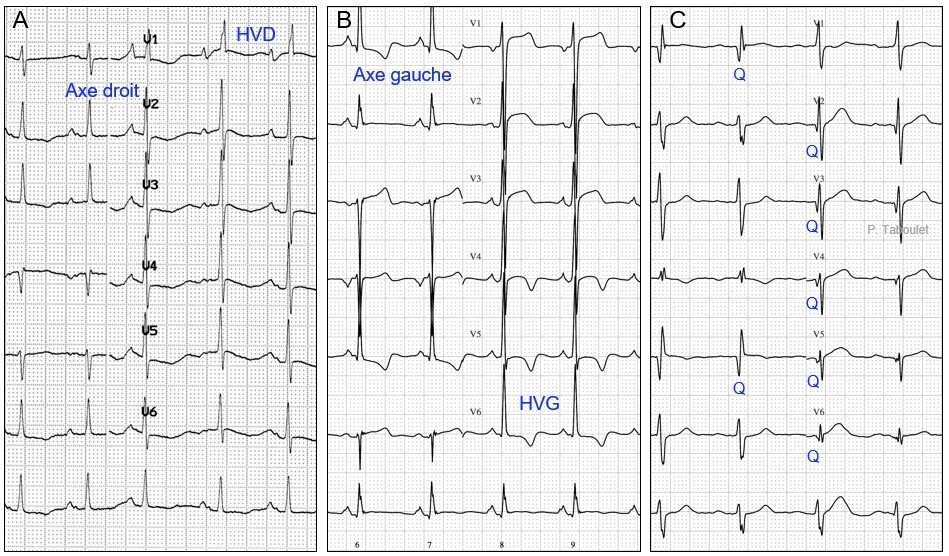

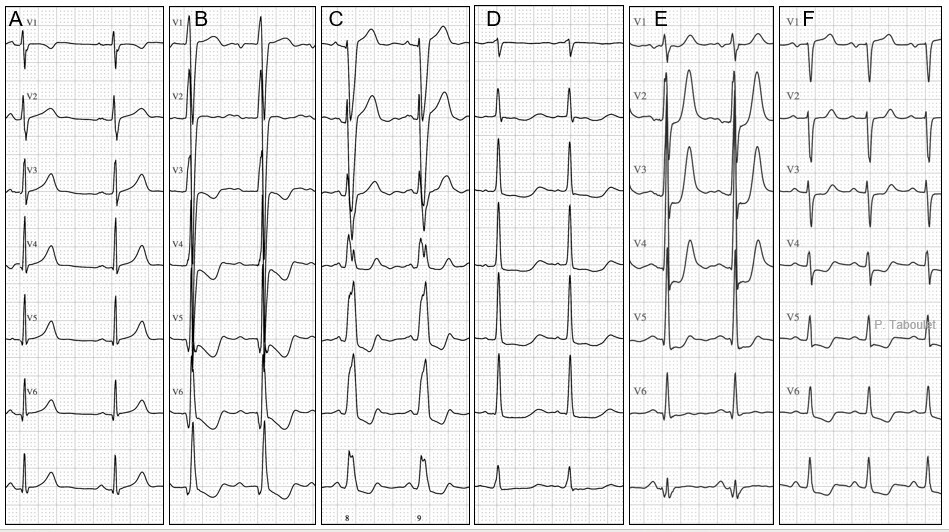

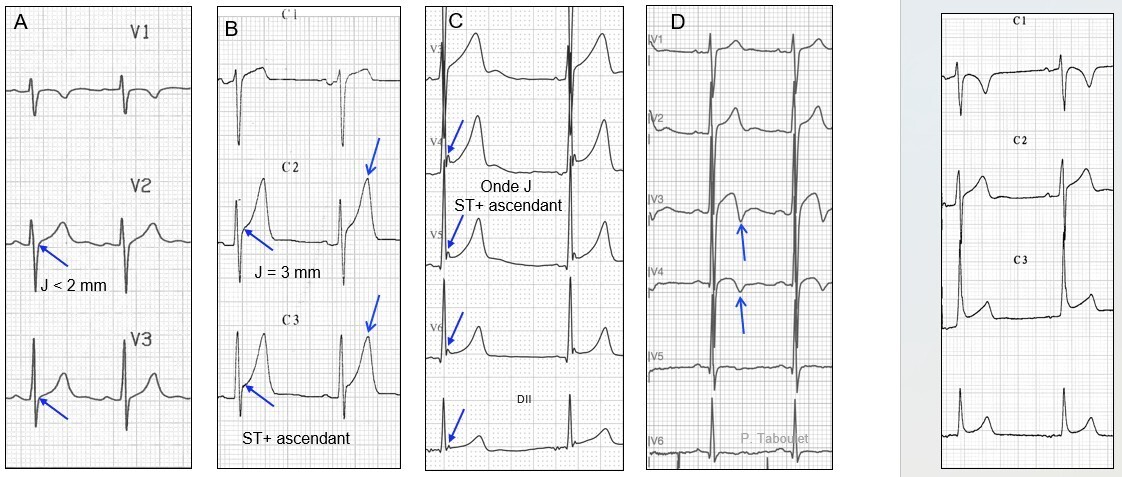

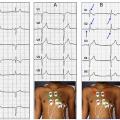

- la position haute des électrodes V1 -V2 est particulièrement fréquente (environ 50 % des cas). Pour bien placer les électrodes précordiales, il faut d’abord positionner V4 dans le sillon sous-mammaire et remonter d’un seul espace intercostal pour positionner V1 -V2. Une position haute génère des pseudoanomalies qui gênent le lecteur et l’algorithme d’interprétation : surtout un bloc incomplet droit et des anomalies de repolarisation (T négatives en V2) [figure 1] ;

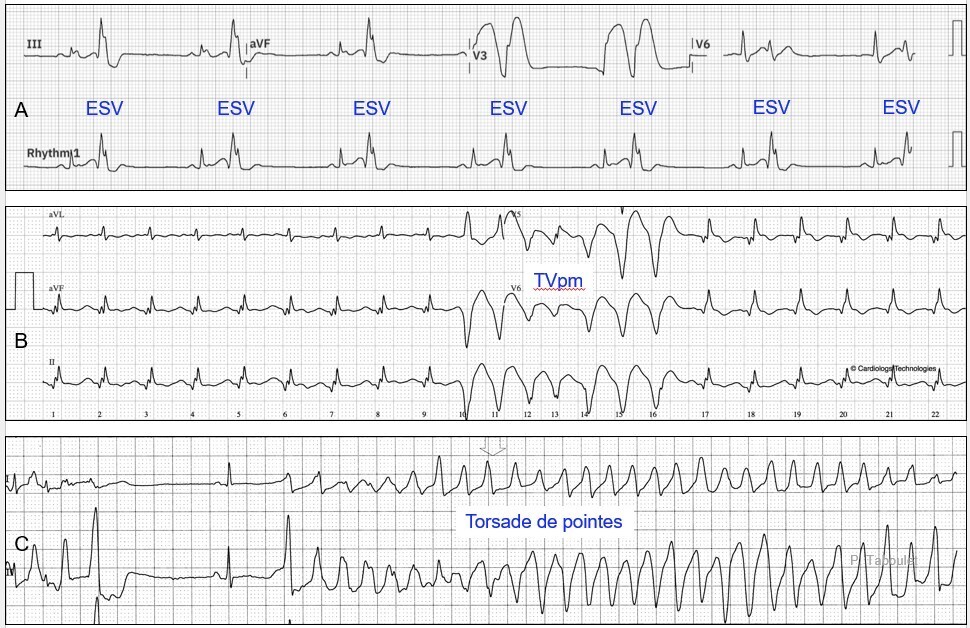

- les anomalies de rythme :

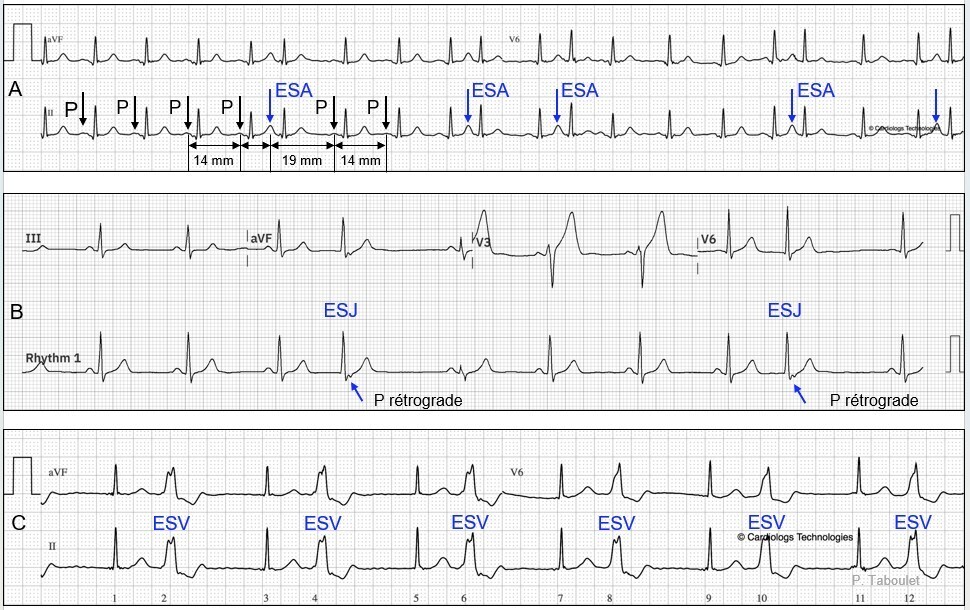

- les extrasystoles atriales, jonctionnelles et ventriculaires (figure 2),

- les principales tachycardies atriales (fibrillation atriale et flutter) [figure 3],

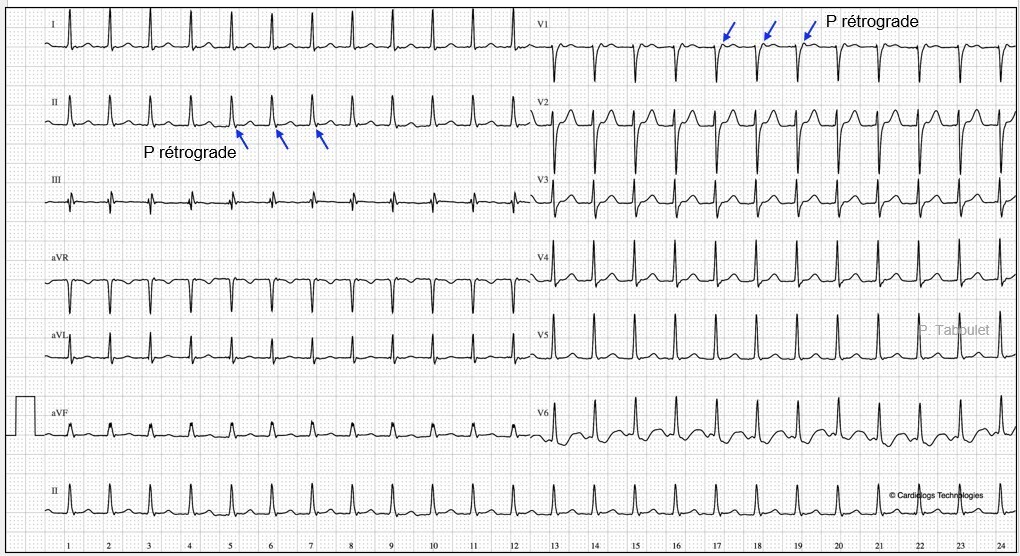

- les tachycardies jonctionnelles paroxystiques par réentrée dans le nœud atrioventriculaire ou via un faisceau accessoire (figure 4),

- les principales arythmies ventriculaires (monomorphes, torsade de pointes et fibrillation ventriculaire) [figure 5],

- les rythmes électroentraînés par un pacemaker (reconnaître un spike et sa capture) ;

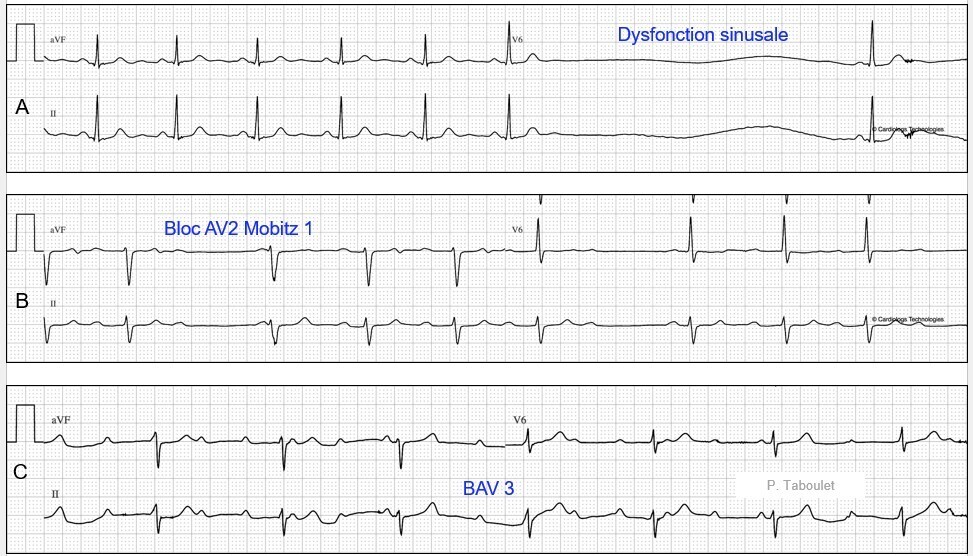

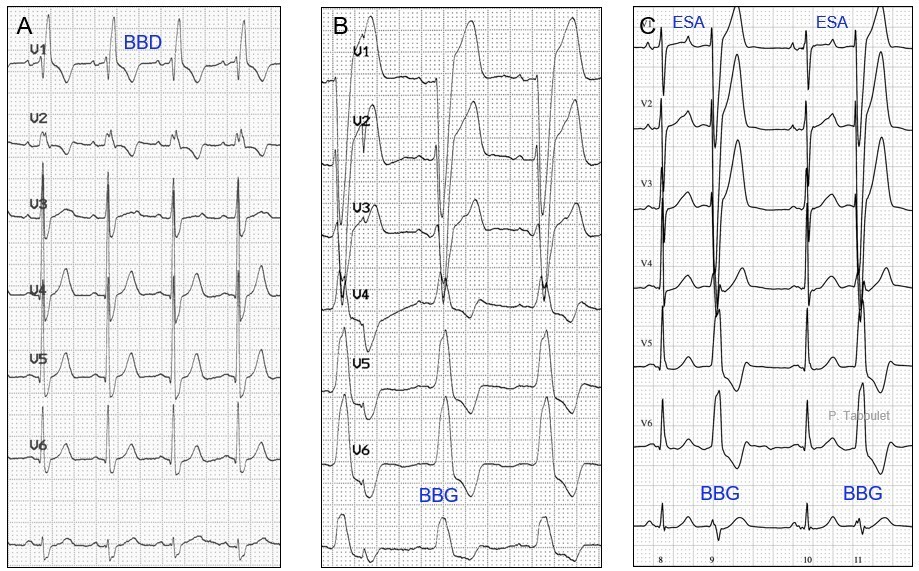

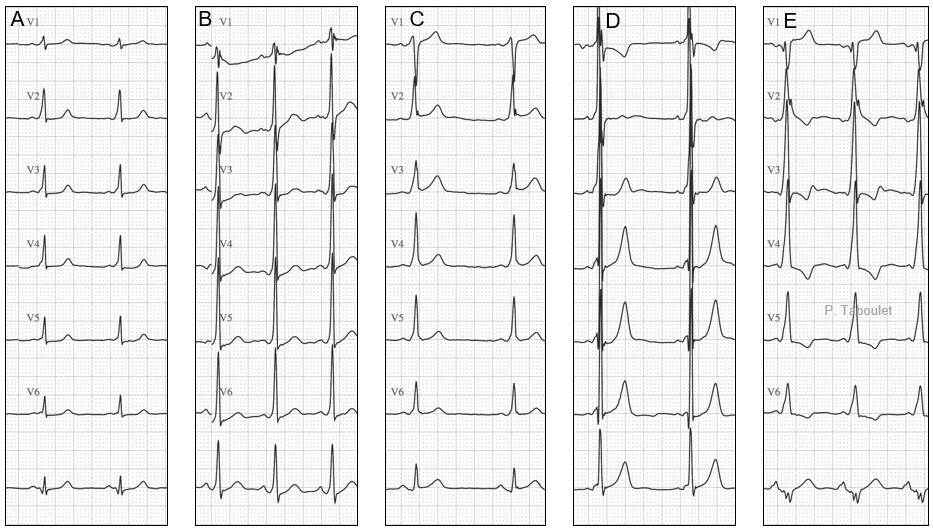

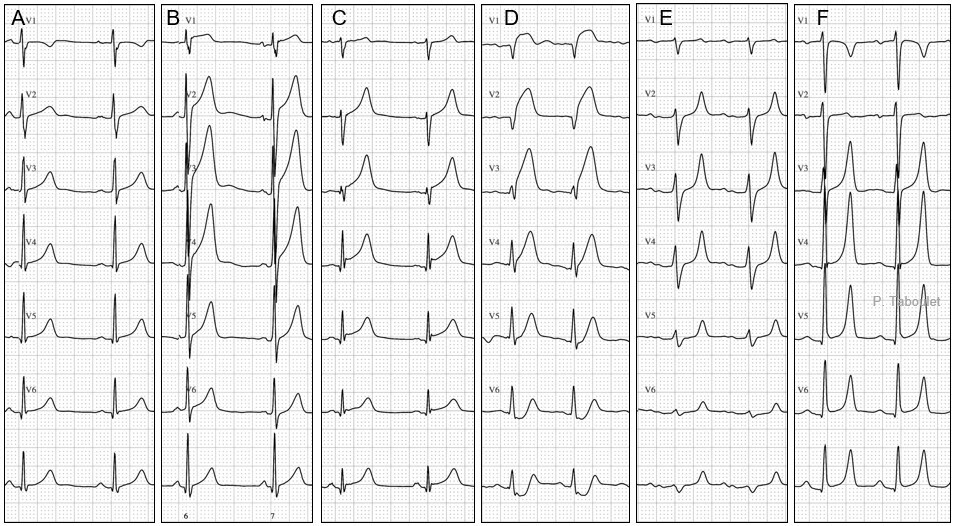

- les anomalies de conduction :

- le bloc sinoatrial (ou dysfonction sinusale),

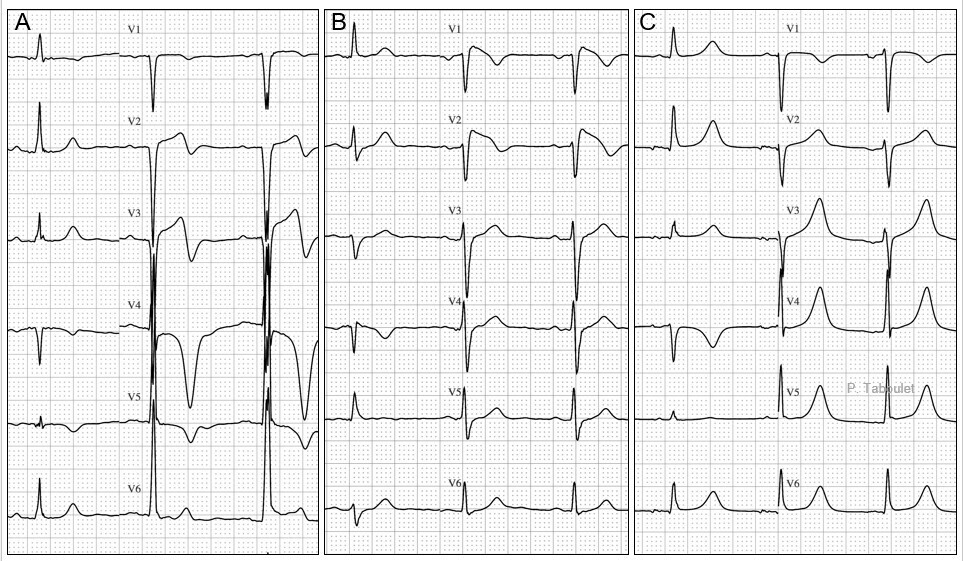

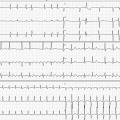

- le bloc atrioventriculaire de type 1, de type 2 supra (Mobitz 1) ou infrahissien (Mobitz 2), de type 3 et les rythmes d’échappement qui en découlent (figure 6),

- les blocs de branche organiques ou fonctionnels (qui surviennent à une certaine fréquence ou après une extrasystole) [figure 7],

- la préexcitation ventriculaire (« Wolff-Parkinson-White ») [figure 8] ;

- les patterns des cardiopathies structurelles, dont l’hypertrophie atriale, ventriculaire droite ou gauche et les séquelles d’infarctus (ondes Q de nécrose) [figure 9] ;

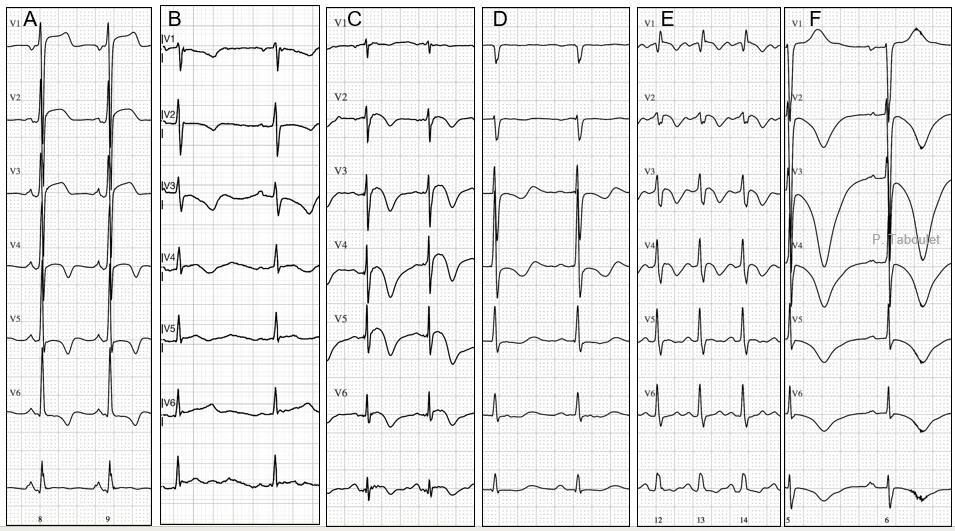

- les anomalies de repolarisation :

- secondaires à la présence de complexes QRS larges ou hypervoltés,

- secondaires à une ischémique myocardique : ondes T amples (figure 10) ou T inversée (figure 11), ST+ (figure 12) ou ST- (figure 13),

- les patterns qui évoquent une agression aiguë du cœur (péricardite avec ou sans épanchement, embolie pulmonaire, dyskaliémie, médicaments toxiques…) (figures 10 à 13) ;

- les patterns de maladies génétiques et arythmogènes qui peuvent tuer (ECG killers) :

- la cardiomyopathie hypertrophique,

- le(s) Brugada,

- le QT long congénital (figure 14).

Ces connaissances minimales requises sont enseignées pour le concours de l’internat. Un médecin qui est capable de détecter et, encore mieux, de définir toutes ces anomalies dans leur forme typique ainsi que les principaux patterns ou syndromes qui y sont associés est apte à « conduire l’ECG ».

Néanmoins, il y a des phénomènes électrophysiologiques qu’il serait utile de connaître aussi, car ils sont relativement fréquents et gênent l’interprétation, comme une arythmie sinusale respiratoire, un wandering pacemaker (compétition entre deux pacemakers physiologiques), un échappement jonctionnel ou une dissociation isorythmique en cas de bradycardie sinusale ou une aberration de conduction fréquence-dépendante (bloc de branche qui apparaît à une certaine fréquence).

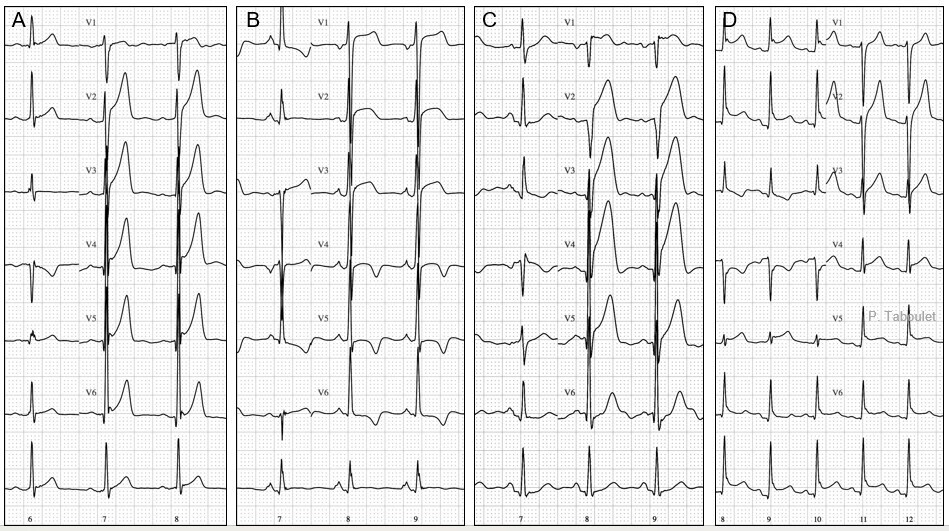

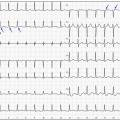

De plus, les principales variantes de la normale peuvent perturber la lecture. On peut citer une bradycardie sinusale à 40/min (cf. ECG du sportif), un axe du cœur vertical ou gauche, des QRS hypervoltés et surtout des variantes normales de repolarisation ventriculaire du sujet masculin, plutôt jeune et en bonne santé, sportif ou d’origine africaine (figure 15).

Cependant, il n’est pas nécessaire de tout connaître pour débuter en pratique « ordinaire ». En cas d’atypies, si le patient est asymptomatique (exemple dépistage), on peut prendre le temps de demander ultérieurement un avis à un collègue spécialiste. En revanche, s’il est symptomatique et qu’on ne comprend pas le rythme, les QRS ou la repolarisation (incluant le QT), il faut pouvoir contacter un collègue sans attendre.

Quel appareil choisir ?

L’achat d’un bon appareil d’enregistrement de l’ECG (un électrocardiographe) n’est pas aisé. Les marques réputées offrent des fonctionnalités de qualité supérieure, telles qu’un écran numérique de haute résolution, une impression papier de qualité (6 dérivations verticales + 1 dérivation horizontale de rythme comme V1 ou D2), une connectivité sans fil fluide, des réglages intuitifs, un stockage efficace et une longévité accrue. Il serait souhaitable qu’un système automatisé soit capable de détecter les inversions et les malpositions des électrodes. Le calcul des valeurs utilisées en routine (fréquence, axes, durées…) est intéressant, mais l’interprétation des déflexions par un algorithme n’est pas nécessairement utile, même si certaines études montrent qu’elle améliore les résultats. Si un médecin ne maîtrise pas bien la lecture d’un ECG, il ne sera pas en mesure de détecter les erreurs de compréhension commises par les algorithmes d’interprétation, dont le nombre augmente avec la complexité du tracé. Les appareils à quatre électrodes, qui peuvent être branchés sur le téléphone ou l’écran mobile, permettent de réaliser un ECG à 12 dérivations à moindre coût et en moins de temps, tout en évitant de déshabiller ou de coucher le patient. Ils sont une alternative intéressante. Il est recommandé de se procurer un appareil avec un mode d’emploi en français et d’exiger une formation sur son utilisation. Il faut apprendre à régler, à personnaliser l’affichage et la connectivité. Enfin, il faut acheter un appareil qui puisse un jour utiliser l’IA dans le cloud…

Avant l’enregistrement, il convient de contrôler l’horodatage, le calibrage (1 mm = 0,1 mV et 25 mm/s), les filtres (bande passante entre 0,05 et 150 Hz, parfois 60 ou 40 Hz en cas de parasites, mais pas en dessous) et le choix de la formule de calcul du QTc (ex : Bazett ou Fridericia). Il est recommandé d’inscrire l’identité du patient (et celle du médecin) sur le tracé. On peut annoter le contexte ou une interprétation personnelle au-dessus du tracé, mais pas sur le tracé lui-même.

Lecture et interprétation

Il faut respecter un ordre de lecture qui vise à préciser en premier l’activité atriale, puis la conduction atrioventriculaire, l’activité ventriculaire, la repolarisation et terminer par l’intervalle QT et le calcul du QTc (indexé à 60/min). Pour cela, nous recommandons de lire l’ECG comme un livre en commençant par DI, DII, DIII et finissant par V4 -V5 -V6, sans oublier la dérivation de rythme. Chaque déflexion dans chaque dérivation doit être analysée méticuleusement.

Douze critères permettent – en utilisant des paramètres chiffrés – de reconnaître un ECG strictement normal : ils sont listés dans l’encadré 1 ci-dessous. Il n’est pas acceptable, à notre avis, de se lancer dans l’ECG sans maîtriser ce sujet.

Si un critère n’est pas respecté, il faut envisager une erreur technique, une variante de la normale ou sinon une anomalie de rythme, de conduction, de structure ou de repolarisation. La combinaison de plusieurs anomalies peut former un pattern (HVG, HVD, cœur pulmonaire, repolarisation précoce…) ou un syndrome (préexcitation, coronarien aigu, Brugada…).

L’interprétation doit prendre en compte les données cliniques essentielles, telles que la situation ou les symptômes motivant la demande, l’âge et le sexe du patient, parfois l’ethnie ou la morphologie de la cage thoracique, les conditions d’examen (demi-assis, couché...), la présence de maladies cardiaques ou générales, d’anomalies métaboliques ou de prises médicamenteuses susceptibles d’affecter le cœur et la présence d’un stimulateur cardiaque.

La conclusion doit être claire et précise. Pour cela, il faut être ordonné et exhaustif :

- Rythme sinusal et régulier ? Si non, pourquoi ?

- Anomalies de conduction ? Si oui, lesquelles ?

- Anomalies morphologiques ? Si oui, précisez lesquelles (oreillettes/ventricules).

- Anomalies de repolarisation ? Si oui, précisez le territoire et leur signification possible.

- Intervalle QTc normal ? Si non, donnez sa valeur et la méthode de mesure.

Quelques exemples d’interprétation

- ECG normal avec rythme sinusal à 70/min, sans anomalie de rythme, de conduction, de morphologie ou de repolarisation. QTc 400 ms.

- ECG normal avec rythme sinusal 50/min et variante de repolarisation ST+ du sujet masculin jeune. Pas d’anomalie de conduction ou morphologique. Intervalle QTc 440 ms.

- Dysfonction sinusale sévère à 40/min. Séquelle possible d’infarctus inférieur. Intervalle QTc long (valeur algorithme 510 ms, Bazett). Toxicité probable de l’amiodarone.

- Fibrillation atriale à 99/min avec indices d’hypertrophie ventriculaire gauche et anomalies secondaires de la repolarisation. Pas d’anomalie de conduction. QTc 440 ms.

- Rythme sinusal à 99/min avec aspect d’infarctus aigu ST+ dans le territoire inférieur sans anomalies de conduction ou du rythme.

- Tachycardie supraventriculaire à 200/min évoquant une réentrée intranodale (« Bouveret »). Les QRS sont normaux. Le QTc n’est pas interprétable.

- Bradycardie sinusale à 45/min avec bloc AV 2, QRS larges et ondes T symétriques et pointues de façon diffuse. ECG compatible avec une hyperkaliémie sévère.

- Bradycardie sinusale à 40/min alternant avec un rythme ventriculaire d’échappement. Dysfonction probable du stimulateur cardiaque (anomalies de capture). Le QTc n’est pas interprétable.

Pour conclure…

L’ECG est un formidable outil diagnostique, mais sa complexité peut parfois en limiter l’utilisation. Nous pensons qu’il est possible de l’utiliser en sécurité après avoir acquis un minimum de connaissances. Il est nécessaire de bien comprendre certaines notions de base : physiologie, technique, ECG normal et variantes, pathologies fréquentes du rythme cardiaque, cardiopathies chroniques ou aiguës, agressions du cœur. Il est fortement recommandé de maintenir à jour ses connaissances en s’entraînant régulièrement avec des exercices et des quiz. Le bénéfice pour les patients peut s’avérer inestimable…

1. Douze critères pour un ECG strictement normal3

Le rythme

1. L’onde P sinusale est positive en DI-DII (durée < 120 ms, amplitude ≤ 2,5 mm).

2. Une onde P sinusale unique précède chaque QRS.

3. Les ondes P sinusales ont une fréquence normale (60 - 100/min).

La conduction

4. L’intervalle P-R (ou P-Q) a une durée constante (120 - 200 ms).

5. Les complexes QRS sont positifs en DI-DII (axe du QRS : - 30 à 90°).

6. Les complexes QRS sont tous fins (durée ≤ 110 ms), peu amples et non fragmentés.

La morphologie

7. Les complexes QRS ont un aspect rS en V1 et qR en V6, avec une transition harmonieuse.

8. Les ondes q sont présentes et fines en (V4)V5 -V6 et dans certaines dérivations des membres (ex : DI, VL) ou en DIII (< 30 ms).

La repolarisation

9. Le segment ST est isoélectrique au segment PQ (ST+ selon âge, sexe et dérivations).

10. L’onde T est positive et asymétrique (sauf en VR et V1 et parfois en DIII ou VL si le QRS est négatif et en V2 -V3 avant 14 ans).

11. L’onde T a une amplitude proportionnelle aux QRS (< 2/3 du QRS).

12. L’intervalle QT corrigé est normal (H. < 450 ms ; F. < 460 ms).

2. Les outils pour se former

Pour bien faire un ECG : position des électrodes (université numérique en santé et en sport) ou formation technique YouTube (PT).

Pour les connaissances minimales : la formation pour l’internat avec 70 ECG à connaître (connexion avec un RPPS et l’application eCPS) et le cours théorique du collège national des enseignants de cardiologie.

Pour aller plus loin : le site web de P. Taboulet (www.e-cardiogram.com) ou l’encyclopédie de l’UNESS.

Encore plus loin : livres, guidelines et sites web.

2. Brault J. Thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine. Analyse des freins à l’usage de l’électrocardiogramme chez les médecins généralistes installés en Île-de-France : étude qualitative basé sur la méthode des focus groups. 10 juin 2014.

3. Taboulet P. ECG : normal. e-cardiogram 8 septembre 2025.

Encadrés

Encadrés