Nous sommes tous le monstre d’un autre. Le « monstre », originellement le signe envoyé par les divinités aux humains pour montrer leur mécontentement, correspond à des naissances pathologiques, des malformations congénitales, des anomalies de la nature, des incongruités anatomiques qui sèment la panique parce qu’elles renversent l’ordre établi et questionnent la normalité.1 D’abord éliminé (éviction, noyade, carbonisation, etc.), le « monstre » a, avec le temps, été considéré comme un « jeu de la nature » (l’expression est de Pline l’Ancien, dans le livre 7 de son Histoire naturelle, écrite au Ier siècle).2

Manuscrit descriptif du XIIIe siècle

Mais les traditions ont la vie dure, surtout quand elles véhiculent (et entretiennent) une vision stigmatisée de l’autre, celui qui vient du lointain et qui ne ressemble pas à l’observateur. La récente numérisation d’un obscur manuscrit picard du XIIIe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de France (« Les Monstres des hommes », BnF) questionne justement le sens à donner à cette figure symbolique de la différence.3 Dans ce très court volume de 38 pages (dont l’auteur est resté anonyme mais vraisemblablement proche de l’archevêché de Cambrai et de Marie de Réthel, dame d’Enghien) s’organise une véritable galerie de malformations constituée de courts textes descriptifs et de miniatures polychromes. C’est un résumé synthétique – mais efficace – de tout ce que la Terre porte d’horreurs physiques… auxquelles s’associent des tares morales ou intellectuelles, selon l’idée que ce qui est beau est bon (et ce qui est contrefait l’est autant pour l’âme et pour le corps).

Dans la suite du Bestiaire divin, de l’Image du Monde, du De natura rerum (Lucrèce), des traités d’Isidore de Séville… et dans la même lignée que Le Livre des merveilles de Marco Polo, on voit ainsi défiler des êtres malformés vivant tantôt isolément, tantôt en groupe, voire en cités, que ce soit au septentrion ou en orient (principalement en Inde), mais en tout cas loin de l’Europe et de la Méditerranée, considérés comme le centre du monde, et pivot de la normalité. Cette banale xénophobie est constitutive du Moyen Âge occidental qui exclut du cercle de la civilisation les individus trop éloignés de ses critères de référence : « Chez nous, certains sont beaux et courtois, mais à l’étranger, ils ne sont pas comme ici. Vous apprendrez, en vérité, que les Orientaux sont tout autres que nous, si j’arrive à vous dire l’essentiel. »

Galerie de portraits des difformités physiques et comportementales

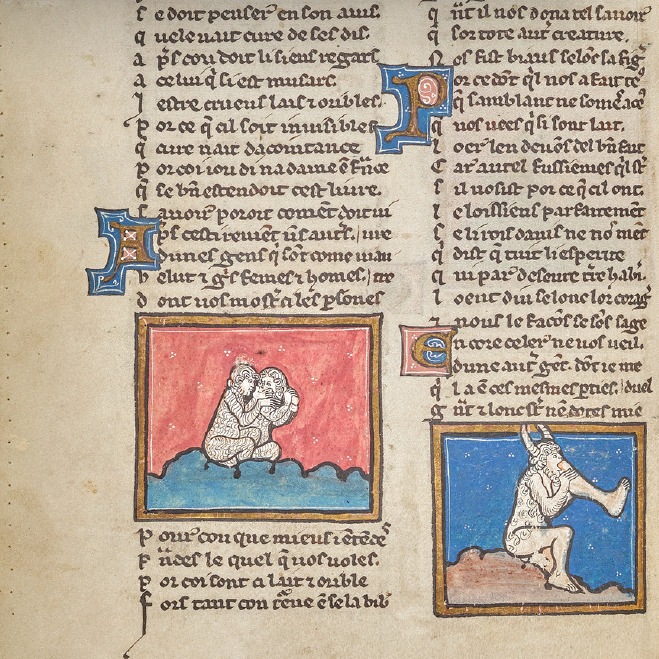

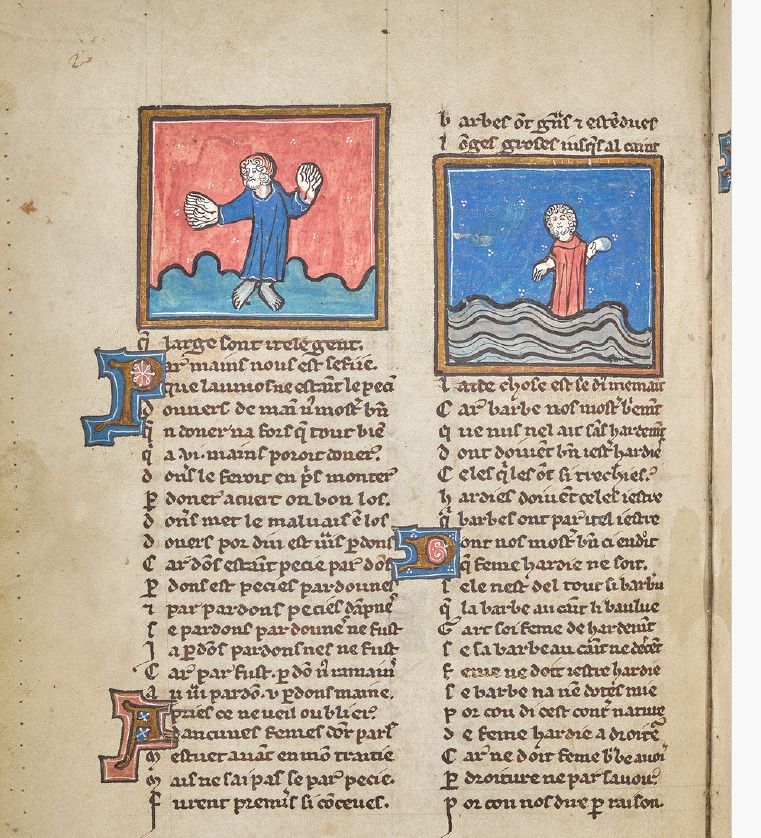

Alors, que sont ces monstres ? Ceux qui ont des reins de bêtes (hommes au-dessus de la ceinture, animaux sauvages en dessous, généralement le fruit d’adultère), les Amazones (femmes qui portent les armes), les Ydriens (vivant nus continuellement), ceux qui s’immolent [volontairement] par le feu, les pieux anthropophages (qui mangent avec amour leurs congénères) [fig. 1], les géants à la vie brève, les petits hommes qui ne mangent qu’une fois par an, les enfants vieillards (sorte de croissance inversée car l’individu rajeunit au fur et à mesure qu’il vieillit, comme dans l’histoire de Benjamin Button), les enfants qui vieillissent prématurément (sorte de progéria), les Pirolopus (qui mangent le poisson cru et vivant), ceux qui ont les pieds et les mains inversés et huit orteils, ceux qui ont les pieds à l’envers, les cynocéphales (littéralement, hommes à tête de chien), les Arpeleüs (dont la bouche est si petite qu’il leur faut une paille pour manger), ceux qui mangent des hommes crus, les Arimaspes (qui n’ont qu’un œil au niveau du front), ceux qui n’ont qu’un seul pied (et si grand qu’ils s’en servent comme parasol contre les rayons ardents du soleil), les Épiphages (dont le visage est situé au milieu du tronc), les Indiens (qui vivent sur les bords de la mer Morte et ne se nourrissent que de l’odeur des pommes), ceux qui ont six mains (fig. 2), les femmes à barbe, les guerrières aquatiques, ceux qui sont velus comme des porcs, les femmes aux dents de chien (incroyablement belles et lascives… mais à la bouche repoussante lorsqu’elles sourient), les Pygmées, ceux qui ont des cornes et une queue, les géants (certains anthropophages, donc cumulant monstruosité physique et comportementale), ceux qui ont des yeux de braise, ceux qui n’ont qu’un demi-visage…

Plus près de nous, en Occident, l’auteur poursuit sa galerie de monstres en présentant des cas « autochtones » : ce sont les femmes adultères qui accouchent de crapauds (vraisemblablement des naissances de fœtus acéphales, dont la morphologie rappelle celle des batraciens en raison de l’absence de voûte crânienne et de l’aspect pseudo-globuleux des yeux), les goitreuses (« partout dans les Alpes »), les Ducarts (« dans ce même pays, des hommes tout scrofuleux, merveilleusement difformes, qui ont des bosses sur le dos, devant et sur le côté, et qui ressemblent à des pots »), les infirmes (surdité, mutisme, cécité, lèpre, etc.), ceux qui fuient les humains (les marginaux qui vivent en dehors de la société), ceux qui sont homme et femme (les hermaphrodites, les transgenres et les ambiguïtés sexuelles)…

Liens entre anomalie physique et désordre moral ou social

Ce qui est intéressant dans cet ouvrage du XIIIe siècle, et c’est une constante dans tous ces anciens traités de tératologie, c’est le parallèle fait entre l’anomalie physique et le désordre moral ou social. Certains de ces monstres sont mis en parallèle avec de mauvais comportements de contemporains de l’auteur : tantôt un aristocrate, tantôt un cardinal, etc. Pour preuve, ce qu’il écrit en marge de la section consacrée à ceux qui ont les pieds à l’envers, dont les membres contrefaits évoquent, pour lui, ceux qui font des actions à contrecœur : « En vérité, je sais que Dieu hait ceux que leur nature rend semblable au chien qu’on mène toujours en laisse. Ils vont prier à l’église à contrecœur, ils préfèrent aller à la taverne ou au bordel, commettre l’adultère, là où le diable les entraîne le plus. Ils vont ainsi sens dessus dessous. Les hommes à l’envers dont je vous parle ne vont dans aucun lieu honorable, toujours ils préfèrent vivre dans la honte plutôt que dans l’honneur et la joie où l’homme digne, chaque jour, aurait pu les voir. »

Complexe et fertile, l’image du monstre est porteuse d’un discours multiple : d’abord, elle a montré l’étendue des possibilités créatives de la Divinité, capable de mille et une facéties quand il s’agit d’animer des êtres vivants à la surface du globe ; ensuite, elle a établi, pour les auteurs occidentaux (qu’ils soient antiques ou, dans le cas présent, médiévaux), une normalité strictement locale caractérisée par des critères physiques, sociaux et comportementaux (notamment moraux, mais aussi alimentaires, sexuels ou funéraires). Avant toute chose, le monstre est « celui qui ne nous ressemble pas » ou celui qui vient de loin, et constitue une menace pour notre société ou notre survie. Figure de style, il sert à expurger nos craintes, à cristalliser nos angoisses, et à dénoncer, derrière ce symbole fort, les aberrations et exactions de certains de nos contemporains. Mais n’oublions pas, avec un regard anthropologique, que derrière tout homme « normal » sommeille un monstre endormi…

2. Charlier P. Les Monstres humains. Étude paléopathologique. Paris: Fayard, 2007.

3. Dittmar PO, Pérez-Simon M. Les Monstres des hommes. Un inventaire critique de l’humanité au XIIIe siècle. Paris: Champion classiques Moyen Âge, 2025.

Une question, un commentaire ?