On lit souvent des inepties telles que « mourir à 40 ans, sous Louis XIV, c’est un bel âge ! »… C’est aller un peu vite en besogne et croire – de façon erronée – qu’aucune personne âgée, ou presque, ne survivait dans les périodes anciennes.

Idées fausses en paléodémographie

L’erreur est en effet grossière. Avant l’apparition des vaccins (période préjennérienne) et des antibiotiques (1945), la mortalité infantile faisait des ravages et provoquait des coupes sombres démographiques : on a pu compter, avant l’époque contemporaine, 40, voire 60 % de décès avant l’âge de trois ans, liés quasi exclusivement à des maladies infectieuses (diarrhée fébrile, le plus souvent, provoquant une déshydratation aiguë et/ou des troubles hydroélectrolytiques fatals). De facto, l’espérance de vie à la naissance apparaît mathématiquement grevée, avec des chiffres aux alentours de 25 ou 30 ans. Mais une fois que l’individu avait passé ses trois premières années de vie, donc avait survécu au péril infectieux du très jeune enfant, son espérance de vie remontait de façon significative, avec la possibilité d’atteindre des âges au décès de 60, 70, 80, voire 90 ans ! Néanmoins, bien entendu, les guerres (pour les hommes), les grossesses et accouchements (pour les femmes) et les épidémies (pour tout le monde) étaient à même de faire de nouvelles coupes claires démographiques et donc de minorer cette espérance de vie.

Âge de décès très variable quelles que soient les époques

Il nous a semblé intéressant de réaliser un inventaire des âges au décès de personnages historiques récemment étudiés dans notre structure de recherche (LAAB, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) [tableau] : 54 ans d’âge moyen au décès pour les patients masculins (23 ans pour le plus jeune, 91 ans pour le plus âgé), et 44 ans pour les femmes (19 - 83) pour des périodes s’échelonnant du XIIe au XXe siècles. Les âges supérieurs à 60 ou 70 ans ne sont pas rares… mais des décès prématurés existent aussi, tous sexes confondus, principalement en raison de morts violentes ou accidentelles.

Lady Hamilton : chronique d’une mort prématurée

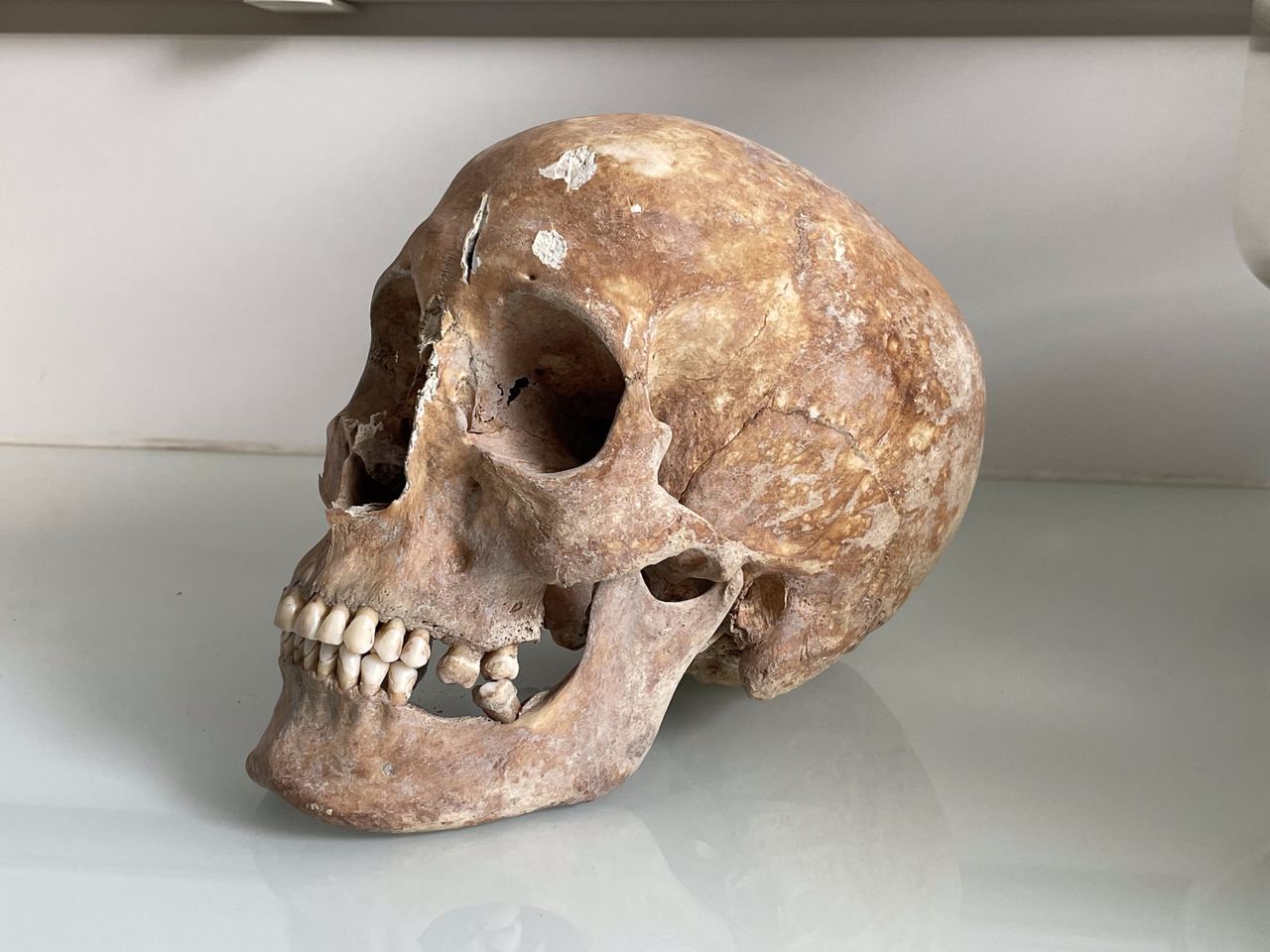

Le cas de Lady Hamilton mérite d’être décrit plus précisément. Morte en 1815 à 49 ans en exil à Calais, la veuve de l’ambassadeur Lord Hamilton puis de l’amiral Nelson, avait été la muse de nombreux peintres britanniques. Elle est décédée, dans le plus profond dénuement, des complications d’une cirrhose alcoolique. L’identification récente de ses restes potentiels dans le cimetière sud de Calais (après deux exhumations successives) a permis de préciser les circonstances de son décès : le squelette, conservé à environ 80 %, était celui d’une femme de 45 à 55 ans, d’une taille de 1,58 m environ, morte vers 1815 d’après la datation par le carbone 14, sans aucune lésion de dénutrition/malnutrition développée au cours de sa croissance (pas de rachitisme/ostéomalacie, notamment). En revanche, un mauvais état bucco-dentaire a été mis en évidence, avec des pertes dentaires ante mortem sur une denture précédemment impeccable, compatible avec la survenue de complications infectieuses loco-régionales sur terrain d’alcoolisme chronique semi-récent (fig. 1). En outre, des lésions d’arthrose légère à modérée étaient déjà visibles sur des éléments de son squelette axial (jonction lombo-sacrée) et appendiculaire. Une reconstitution du visage a été réalisée à partir des reliefs crâniens (fig. 2), dont la proximité est saisissante avec ses portraits peints par Élisabeth Vigée-Lebrun ou George Romney (fig. 3). Sans les conditions de vie désastreuses de ses dernières années d’exil, nul doute qu’Emma Hamilton aurait rejoint les 25,5 % de femmes ayant un âge de plus de 60 ans au XIXe siècle (contre moins de 23 % pour les hommes), voire 5,3 % de femmes parvenues à 80 ans (versus 4,5 % des hommes).1

Modifications des causes de décès au fil du temps

L’histoire de la mort est trop souvent racontée sous l’angle (un peu obtus ?) des chiffres, comme si l’on pouvait comprendre et décrire une société à travers sa seule espérance de vie à la naissance. Or ce chiffre, souvent brandi pour souligner la précarité des vies anciennes, masque une réalité beaucoup plus nuancée. La question n’est donc pas seulement « quand meurt-on ? » mais « de quoi meurt-on ? ». Les grandes catégories de cause de décès reflètent les vulnérabilités d’une société donnée : si les maladies infectieuses et les carences nutritionnelles constituent la principale cause de décès (cumulée à la mortalité obstétricale pour les femmes), le XIXe siècle voit l’émergence de maladies chroniques liées à l’âge (cancers, pathologies cardiovasculaires, démences) et témoigne d’un changement radical : la mort devient moins brutale, plus lente, souvent médicalisée. Abdel Omran a bien décrit cette transition épidémiologique mais aussi démographique et sanitaire, un basculement d’un régime dominé par les maladies infectieuses vers un régime où les maladies dégénératives prennent le relais.2

En complément, l’étude anthropobiologique des restes humains issus de fouilles archéologiques (paléopathologie et anthropologie physique) éclaire de façon objective et quantifiable ces transformations. L’analyse des séries squelettiques permet ainsi d’identifier les stigmates de plus en plus fréquents du vieillissement – arthrose, fractures consolidées (notamment ostéoporotiques), et même calcifications artérielles3 – et d’approcher un « âge biologique » parfois plus significatif que l’âge chronologique. De telles études rappellent aussi que mourir « jeune » n’est pas toujours synonyme d’un monde « ancien » et que mourir « vieux » n’est pas non plus l’apanage d’un monde « contemporain ».

La perception culturelle de la vieillesse et de la mort complète cette histoire de la santé. Si le Moyen Âge chrétien valorisait la vieillesse comme un signe de sagesse et de proximité avec la divinité, l’époque contemporaine tend à la considérer comme une pathologie (et non une normalité physiologique) qui doit être retardée, voire évitée. L’actuelle fascination pour la longévité, portée par les biotechnologies et le transhumanisme,4 n’est qu’un nouvel épisode d’un vieux récit : celui d’une humanité qui, à travers la maladie, la santé et la mort, cherche toujours à maîtriser sa fin.

2. Omran AR. The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. Milbank Q 2005;83(4):731-57.

3. Charlier P, Wils P, Froment A, Huynh-Charlier I. Arterial calcifications from mummified materials: Use of micro-CT-scan for histological differential diagnosis. Forensic Sci Med Pathol 2014;10(3):461-5.

4. Charlier P. The strange obsession with immortality among communist leaders. Ethics Med Public Health 2025;33:101197.

Une question, un commentaire ?