Intégrer l’expérience et les attentes des patients à la gestion des affections chroniques est un défi. Pour y parvenir, l’appréhension de l’impact de la maladie et de son traitement peut être complétée par la mesure de certaines données plus « personnelles ».

Avec l’arrivée des biothérapies, l’objectif thérapeutique est repoussé toujours plus loin. On vise aujourd’hui la cicatrisation muqueuse endoscopique, voire transmurale et histologique.

Mais ces objectifs ne sont pas forcément partagés par le patient qui, lui, espère le retour à une vie « normale ». Bien que leurs évolutions soient généralement parallèles, cicatrisation muqueuse et qualité de vie satisfaisante (absence de handicap fonctionnel) ne sont pas toujours synonymes. Ces 2 paramètres ne sont pas parfaitement corrélés. Les indicateurs de santé perçue ou « patients-reported outcomes (PRO) » sont apparus dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) il y a une vingtaine d’années à la suite des recommandations de la FDA en 2006. Il s’agit de « toute mesure de l’état de santé du patient rapportée directement par lui-même, sans interprétation du médecin ou d’une tierce personne ». Ces mesures recueillies le plus souvent via des questionnaires standardisés validés, aux propriétés psychométriques bien établies, ont fait l’objet de recommandations visant à promouvoir leur bonne utilisation,1 notamment par les agences d’enregistrement des médicaments.

Une telle prise en compte du point de vue des patients s’est particulièrement développée avec l’utilisation croissante des instruments de mesure de la qualité de vie liée à la santé (Health Related Quality of Life) qui se sont multipliés de façon exponentielle dans les années 1990, en particulier dans le monde anglo-saxon. Ces questionnaires peuvent être génériques : spécifiques d’une maladie (par exemple, le QLQ-C30 pour le cancer), d’un symptôme (le Brief Pain Inventory [BPI] pour la douleur), ou encore d’un traitement (FACT-Taxanes). Ainsi, les PRO sont l’ensemble des perceptions, plaintes ou manifestations symptomatiques recueillies par le biais de formulations préétablies et standardisées, ils reflètent une certaine conception de l’état interne des malades. C’est pour le médecin un élément de connaissance supplémentaire susceptible de l’éclairer et le guider.

Dans les MICI, les PRO explorent principalement cinq domaines : symptômes digestifs, manifestations extra-intestinales, comportements adaptatifs, impact sur la qualité de vie (travail/école, famille et relations sociales) et sphère émotionnelle (anxiété/dépression).2 Ils sont de 2 types : les PRO-1 qui traduisent l’impact de la maladie sur la vie socioprofessionnelle du patient, et les PRO-2 liés aux symptômes.3

Quel intérêt ?

Les PRO ont initialement été utilisés dans des essais cliniques, pour comparer diverses prises en charge, le plus souvent comme critère de jugement secondaire, en parallèle d’une mesure clinique dite « objective » (ou critère dur). La FDA les a donc placés au centre du processus d’approbation des nouvelles molécules.1 Les classiques scores de Mayo pour la rectocolite hémorragique (RCH) et le Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) ou l’index d’Harvey-Bradshaw (HBI) pour la maladie de Crohn (MC) se limitent à des items cliniques ou biologiques pour les 2 derniers, et des critères endoscopiques ou une évaluation subjective du praticien (Physician Global Assessment, PGA).

Le point de vue du patient n’est pas considéré. De nouveaux PRO (PRO-2) dérivés des scores précédents prennent désormais en compte le ressenti des symptômes.4, 5 Ainsi, pour la RCH, les items « rectorragies » et « fréquence des selles » ont été retenus. Douleur abdominale et fréquence des selles sont mesurées dans la MC (

Les PRO-1 sont plus long à évaluer. Une multitude de questionnaires évaluant la sphère socioprofessionnelle est actuellement disponible. Les 5 principales dimensions sont : fatigue (FACIT), qualité de vie (SIBDQ), handicap fonctionnel (IBD-DI), productivité au travail (WPAI) et anxiété/dépression (HADS) [

Ces dernières années, le « treat to target » (T2T) s’est imposé comme la stratégie de référence dans les MICI. La définition de la cible à atteindre se fait en accord avec le patient, en s’appuyant sur des PRO, au cœur du processus.

Leur recueil est fondamental et guide le praticien dans la prise en charge. De nombreux travaux ont montré une forte discordance entre la perception des effets indésirables par les médecins et celle de leurs patients, d’où l’intérêt des mesures de PRO (i.e. PROM). Les intégrer à la prise en charge redonne une place centrale au malade et à son vécu. Ce dernier n’est plus réduit ni à sa maladie ni à ses symptômes et redevient une personne à part entière pouvant même accompagner le médecin dans ses choix.

Limites des PRO actuels

Bien qu’ils suscitent un intérêt majeur,7, 8 aucun n’est réellement validé. Par ailleurs, les PRO actuels ne traduisent pas encore suffisamment le ressenti des malades car l’opinion des médecins impliqués dans leur construction a été trop prégnante. Les items qui les constituent doivent émaner des patients et non des praticiens ou des experts, comme le recommande la FDA. L’élaboration d’un nouveau questionnaire prend du temps, et sa validation implique d’inclure un nombre important de sujets, provenant de divers groupes ethniques et zones géographiques. On obtient ainsi un large éventail de symptômes ou de plaintes dont il faut ensuite extraire et valider ceux dignes d’intérêt.

Une autre limite est inhérente à la définition même des PRO. Leur évaluation impose que le patient soit en mesure de répondre – idéalement seul – aux autoquestionnaires. Cette contrainte est toutefois très modérée dans les MICI. Enfin, les PRO sont essentiellement utilisés à des fins de recherche. Leur interprétation en vue d’une décision personnalisée est confrontée à des obstacles méthodologiques sur lesquels les psychométriciens et méthodologistes travaillent.

Les PRO ne doivent pas donner bonne conscience au corps médical. Il ne s’agit que d’un cadre limité et standardisé à l’expression de ce que les malades ressentent. À côté de ce type d’approche s’est développée depuis le début des années 1990 la Qualitative Health Psychology. Plusieurs aspects : la santé et la maladie ne sont pas abordées comme des objets extérieurs en référence à une définition standard, mais à travers ce que le patient vit. Ainsi, l’expérience subjective est définie comme un nouveau paradigme fondé sur le sujet en situation. Comment alors recueillir des données qualitatives et subjectives ? Parmi les méthodes utilisées, retenons l’entretien sous ses diverses formes, l’évaluation subjective des comportements de santé, à partir de questionnaires auto-administrés, et les techniques d’analyse de discours. Théoriquement, ces approches s’inspirant en particulier de l’ethnométhodologie et l’interactionnisme symbolique se focalisent sur les croyances et les significations données aux événements selon les interactions sociales. Le vécu est pris en compte à travers la relation qui s’établit entre phénomène et conscience où « l’homme peut être compris comme existence et comme réflexion ; la subjectivité est à la fois existence et intelligence […] ; le sens comme les affects et leur vécu sont des œuvres (à construire et non des données) ».9

Ainsi est remis en question le modèle dominant expérimental fondé sur l’objectivation quantitative de la santé et de la maladie. Si les tenants de ce courant, lui-même relativement hétérogène, en développement chez les Anglo-Saxons, ne rejettent pas les recherches quantitatives, ils les relativisent en apportant par exemple des informations plus riches et nuancées sur la manière dont les sujets vivent, pensent, appréhendent la santé et la maladie. Ils soulignent l’aspect parfois réducteur des résultats quantitatifs, même s’ils sont statistiquement irréprochables.

Cette voie favorise l’élaboration de nouveaux modèles intégrateurs à travers des démarches pluridisciplinaires où les facteurs quantitatifs et qualitatifs seront mieux articulés les uns aux autres, tant au niveau des recherches que des interventions. Cela va beaucoup plus loin que les PRO et constitue à n’en pas douter un pas de plus vers une médecine plus personnalisée.

Quelle place en pratique ?

La mesure des PRO-2 est simple, qu’il s’agisse d’évaluer le nombre de selles molles ou liquides par jour, celui habituel lors des phases de rémissions, ou encore des douleurs abdominales pour la MC et des rectorragies pour la RCH. Idéalement, ces paramètres, reflets de l’activité de la maladie, doivent être appréciés à chaque consultation.

Selon le dernier consensus français (avril 2020), le suivi est fonction de la rapidité d’action du traitement instauré. Une fois la maladie contrôlée et la cible atteinte, les intervalles (entre 2 évaluations des PRO) sont bien entendu espacés.

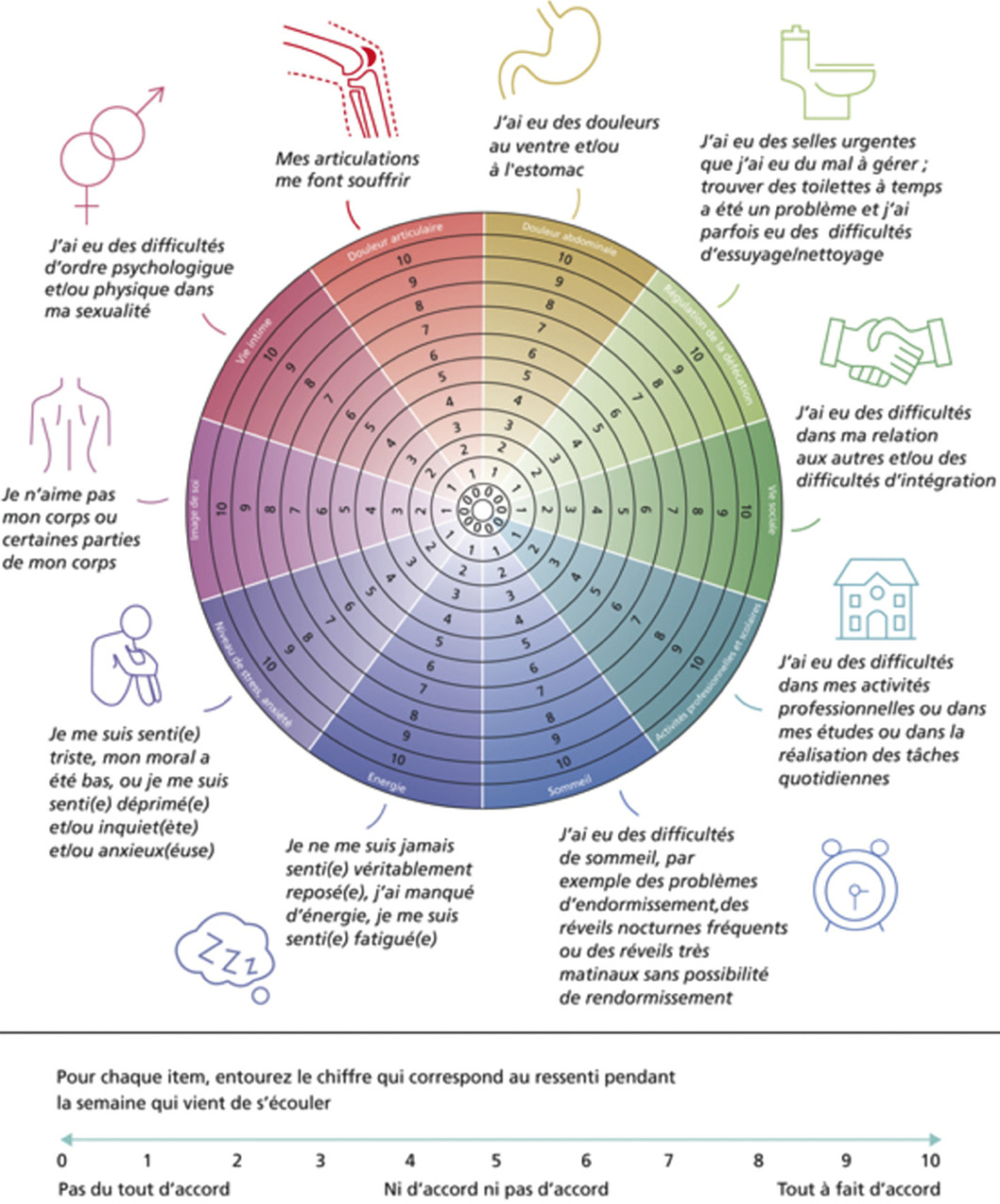

Pour les PRO-1, les questionnaires souvent plus longs sont difficiles à utiliser en consultation. Ils ne trouvent leur place que dans les essais cliniques. En pratique, la connaissance de leurs items peut suffire. Ainsi des questions ouvertes sondent l’impact de la maladie sur les divers aspects de la vie quotidienne. Outil prometteur, l’IBD Disk, développé depuis quelques années et en cours de validation par l’équipe nantaise, faciliterait l’évaluation des PRO-1 en consultation ou télémédecine et de façon reproductible et comparative dans le temps (

Ainsi, une évaluation des PRO tous les 4 à 6 mois est recommandée dans la MC et tous les 3 à 6 mois pour la RCH en fonction de l’activité de la maladie.8

Enjeux futurs

La définition des PRO n’est pas aisée. En effet, d’un côté le patient verbalise des symptômes et leurs retentissements avec ses mots, de l’autre le médecin veut évaluer les items clés reflétant l’activité et l’impact de la maladie sur la vie quotidienne. L’enjeu réside dans l’adéquation de ce double langage. L’outil « idéal » devra relever le défi de la simplicité (réalisable par le malade en autonomie), de l’exhaustivité et de l’ergonomie afin d’intégrer la démarche clinique. L’harmonisation des pratiques est fortement attendue par les chercheurs et les praticiens.

1. Porter ME, Larsson S, Lee TH. Standardizing Patient Outcomes Measurement. N Engl J Med 2016;374: 504-6.

2. Higgins PDR. The Development of Patient-Reported Outcome Measures in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterol Hepatol 2018;14:658-61.

3. Williet N, Sandborn WJ, Peyrin-Biroulet L. Patient- reported outcomes as primary end points in clinical trials of inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12:1246-56.e6.

4. Khanna R, Zou G, D’Haens G, et al. A retrospective analysis: the development of patient reported outcome measures for the assessment of Crohn’s disease activity. Aliment Pharmacol Ther 2015;41:77-86.

5. Jairath V, Khanna R, Zou GY, et al. Development of interim patient-reported outcome measures for the assessment of ulcerative colitis disease activity in clinical trials. Aliment Pharmacol Ther 2015;42:1200-10.

6. Williet N, Sarter H, Gower-Rousseau C, et al. Patient- reported Outcomes in a French Nationwide Survey of Inflammatory Bowel Disease Patients. J Crohns Colitis 2017;11:165-74.

7. Dulai PS, Jairath V, Khanna R, et al. Development of the symptoms and impacts questionnaire for Crohn’s disease and ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2020;51:1047-66.

8. Bonnaud G, Bouhnik Y, Hagege H, et al. Monitoring of inflammatory bowel disease in 2019: A French consensus for clinical practice. Dig Liver Dis 2020;52: 704-20.

9. Santiago-Delefosse M. Psychologie de la santé. Perspectives qualitatives et cliniques. Bruxelles: Mardaga; 2002.

10. Ghosh S, Louis E, Beaugerie L, et al. Development of the IBD Disk: A Visual Self-administered Tool for Assessing Disability in Inflammatory Bowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2017;23:333-40.

11. Le Berre C, Flamant M, Bouguen G, et al. VALIDation of the IBD-Disk instrument for assessing disability in Inflammatory Bowel Diseases in a French cohort: the VALIDate study. J Crohns Colitis 2020;14:1512-23.