Les psychédéliques, longtemps relégués aux marges de la médecine et associés à la contre-culture des années 1960, connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt en psychiatrie.1 Des substances comme la psilocybine, le diéthyllysergamide (LSD) et la 3,4 -méthylènedioxy-N-méthylamphétamine (MDMA ou ecstasy) sont désormais étudiées pour leur potentiel thérapeutique. Les psychédéliques agissent principalement en modifiant la perception et la cognition, ce qui permet aux patients de revisiter et de traiter des peurs, des obsessions ou encore des traumatismes sous un nouvel angle. Les résultats émergeant des études récentes sont prometteurs pour le traitement de diverses conditions psychiatriques, notamment la dépression résistante aux traitements, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et l’accompagnement des patients en soins palliatifs.

Reconnaissance par la FDA de différentes molécules psychédéliques

Les avancées dans le domaine de l’accessibilité aux thérapies psychédéliques sont marquées par des étapes réglementaires cruciales. La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis a, entre autres, le rôle d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire américain. Elle est ainsi le chef d’orchestre qui rythme la diffusion également au niveau international de nombreux traitements médicamenteux.

Psilocybine : statut de thérapie révolutionnaire

En 2018 et 2019, la FDA a accordé à la psilocybine le statut de thérapie révolutionnaire (breakthrough therapy) pour la dépression résistante aux traitements, la dépression caractérisée et les troubles anxieux liés à une maladie grave (réduction de l’anxiété chez les patients en fin de vie). Ce statut est attribué à des traitements qui montrent un réel potentiel comparativement aux options existantes, accélérant ainsi leur développement et leur révision réglementaire. Cette autorisation permet par la suite d’accélérer la diffusion des produits dans de nombreux pays occidentaux.

En 2021, la FDA a approuvé une phase III d’essais cliniques pour la psilocybine, étape cruciale avant une éventuelle approbation complète, qui à ce jour n’est pas obtenue.

Coup d’arrêt pour la MDMA

Les avancées sont plus timorées pour la MDMA. Elle avait obtenu le statut de breakthrough therapy par la FDA pour le traitement du TSPT, obtention largement médiatisée en 2017, mais c’est la douche froide en juin 2024 : la FDA rejette la demande d’autorisation d’un laboratoire américain (Lykos Therapeutics) pour sa thérapie assistée par MDMA pour le traitement du TSPT. Ce refus a été motivé par des préoccupations liées à la conduite des essais cliniques. D’une part, un biais conséquent est identifié par la FDA concernant le « démasquage fonctionnel » des groupes placebo dans les essais contrôles randomisés ; en effet, les cliniciens responsables des cotations arrivent aisément à différencier les groupes de l’intervention des groupes placebo, du fait même de l’effet clinique majeur suivant la prise immédiate de psychédélique. D’autre part, de potentiels effets indésirables cardiovasculaires ou psychiatriques en lien avec la prise de MDMA ont été identifiés.

Ce refus a poussé le laboratoire à envisager une réorganisation et la tenue d’un nouvel essai de phase III.

Autres molécules en développement

Malgré ce revers, d’autres laboratoires (Cybin, Compass Pathways et MindMed) poursuivent le développement de différentes thérapies psychédéliques.

Finalement, la seule substance apparentée aux psychédéliques à avoir reçu une autorisation de la FDA, en 2019, est le spray nasal d’eskétamine (Spravato)2 avec l’indication de dépression résistante aux traitements et de troubles dépressifs sévères avec idées suicidaires (tableau).

Risques individuels et efficacité inconstante

Bien que prometteurs, les psychédéliques comportent des risques individuels non négligeables qui sont souvent largement médiatisés, participant à leur mauvaise réputation dans la culture populaire. Leur usage en dehors d’un cadre médical, sans supervision, à des doses trop importantes, par des individus qui n’ont pas d’expérience préalable avec les psychédéliques est un cocktail hasardeux relativement fréquent qui mène souvent à des expériences peu agréables, des « bad trips », ou même à des conséquences physiques et psychiatriques préjudiciables.

Bien que la dépendance aux substances psychédéliques n’existe pas, leur utilisation répétée, en particulier dans une sous-population d’individus fragiles ou à risque sur le plan de la santé mentale peut participer au déclenchement de divers troubles psychiatriques, allant du trouble anxieux au trouble de l’humeur, voire à des accès psychotiques. Il semble que ce risque concerne moins de 1 % des utilisateurs considérés comme « sans prédisposition ou sans trouble psychiatrique préalable » mais, dans les populations concernées, des études avancent des chiffres plus conséquents. En effet, une méta-analyse récente met en évidence un risque de transition vers des états psychotiques pour les individus susceptibles de déclencher une psychose de près de 13 %.3 Ce taux reste cependant près de trois fois moins élevé que celui observé lors de l’usage, même récréatif, de cannabis et d’amphétamines.4 Un récent cas clinique avance qu’il est même possible de proposer une thérapie psychédélique à des patients avec symptômes dépressifs et négatifs au premier plan, cela dans le cadre d’une schizophrénie ou d’un trouble schizoaffectif stabilisé.5

Concernant les troubles de l’humeur, en particulier les troubles bipolaires, un questionnaire sur internet auprès de personnes s’identifiant comme porteuses d’un diagnostic de trouble bipolaire, avance qu’environ 30 % de ces consommateurs ont, la semaine suivant la prise de psilocybine en contexte récréatif, des symptômes hypomanes, des troubles de l’endormissement et de l’anxiété.6 Un essai clinique non randomisé portant sur l’administration de psilocybine dans un cadre médicalisé, accompagnée d’une psychothérapie, à des patients ayant un trouble bipolaire en phase dépressive, associé à une résistance aux traitements antidépresseurs, se veut cependant rassurant, sans effets indésirables conséquents.7

Les conséquences à long terme de l’usage des psychédéliques sont également très incertaines, bien que globalement les études épidémiologiques en population générale estiment que cet usage est davantage associé à l’absence de risques, voire à des bénéfices en matière de santé mentale, tous utilisateurs confondus.8,9

Ainsi, il convient de pondérer les espoirs de traitement pour certains troubles psychiatriques. De nombreux patients et cliniciens estiment que ces molécules constituent une révolution thérapeutique, espérant des effets rapides et durables là où les traitements classiques échouent. Ces attentes doivent être tempérées par la réalité des recherches en cours. L’efficacité des psychédéliques n’est pas garantie pour tous, et leur usage comporte des risques, notamment des effets indésirables et une possible exacerbation de certains troubles à l’état de veille ou non encore déclarés. Un enthousiasme médiatique trop conséquent peut conduire à des désillusions. Une approche prudente, s’étalant sur des dizaines d’années de recherche clinique, est ainsi essentielle pour éviter des dérives et garantir une utilisation sûre et efficace pour les patients.

Limites sociétales

Les psychédéliques font face à plusieurs limites sociétales freinant leur acceptation et leur accessibilité. D’une part, leur perception demeure marquée par une forte stigmatisation héritée de leur association avec la contre-culture des années 1960, ce qui entrave leur reconnaissance dans la médecine traditionnelle. D’autre part, leur encadrement législatif reste strict : dans la plupart des pays, ces substances sont classées comme drogues illicites, limitant leur usage aux essais cliniques ou à des contextes hautement réglementés. Le coût conséquent des thérapies assistées, en particulier du fait de la nécessité de présence d’un ou de plusieurs soignants pour encadrer le patient avant, durant et après les séances, restreint aussi leur accessibilité à une petite partie de la population. Ces difficultés, et la réticence de nombreuses compagnies d’assurances de santé, pose ainsi la question de l’égalité des soins pour ces thérapies innovantes.

En France, l’intégration des psychédéliques en psychiatrie, en particulier pour la psilocybine, est désormais portée par des initiatives de certains centres hospitaliers et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), bien qu’avec un léger retard comparativement à certains de ses voisins européens. Sur le plan législatif, ces substances restent classées comme stupéfiants. Cependant, si le climat relativement favorable se poursuit, une évolution réglementaire pourrait s’amorcer dans les années à venir, à l’image de certaines réformes observées aux États-Unis ou au Canada.

La formation des professionnels de santé constitue également un enjeu central pour garantir un encadrement médical adapté et sécurisé. Peu de formations existent au niveau international, tant la définition même de thérapie assistée, entre accompagnement classique des individus et thérapies chamaniques traditionnelles ou simple encadrement par des soignants, diverge entre les différents lieux de soins. De nombreux efforts de sensibilisation sont encore nécessaires pour déconstruire la stigmatisation liée à la prise de psychédéliques et pour informer le public sur les bénéfices et les risques liés à ces traitements innovants.

Des résultats prometteurs mais de nombreux freins à lever

Les psychédéliques constituent une avancée thérapeutique prometteuse en psychiatrie, avec des résultats encourageants en particulier pour les pathologies résistantes aux traitements médicamenteux. Toutefois, leur intégration dans les pratiques médicales soulève des questions concernant le niveau de preuve scientifique actuellement disponible, la sécurité et l’efficacité aussi bien sur le court que sur le long terme. Des enjeux éthiques et sociétaux suscitent également des interrogations. Seul le temps permettra de savoir si nous assistons à une révolution ou à un effet de mode.

Psychothérapie assistée par psychédéliques (PAP)

La psychothérapie assistée par psychédéliques (PAP) aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’adresse aux adultes résidant en Suisse, souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou liés aux addictions, résistants aux traitements classiques. Elle complète une psychothérapie individuelle pour réduire les symptômes et relancer le processus thérapeutique. L’utilisation de ces substances exige l’obtention d’une autorisation exceptionnelle auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) suisse (art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants [LStup]).

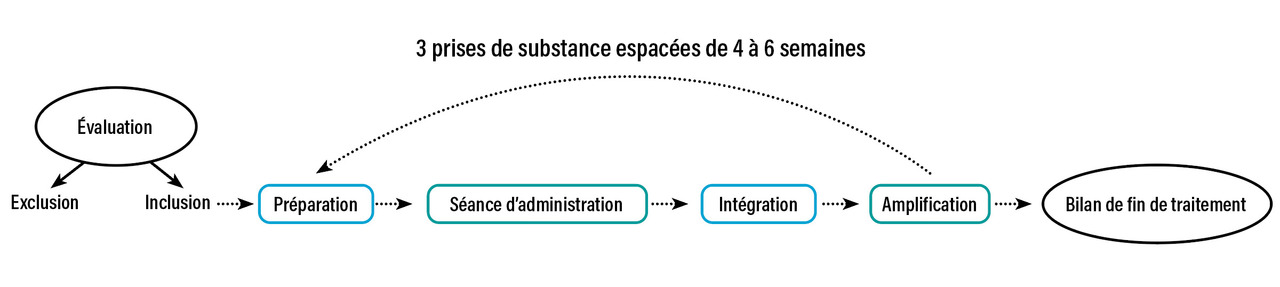

Le parcours commence par une séance de screening, incluant bilan médical et questionnaire d’adéquation (figure). Une séance préparatoire permet de définir les objectifs et les thèmes à explorer.

Lors de la séance d’administration, le patient reçoit du LSD ou de la psilocybine dans un environnement calme, sous supervision continue, pendant environ neuf heures. Jusqu’à trois séances peuvent être réalisées, espacées de quatre à huit semaines.

Le suivi post-séance comprend une séance d’intégration le lendemain pour relier l’expérience aux objectifs thérapeutiques et une séance d’amplification un mois plus tard pour évaluer les effets et planifier la suite.

Ces psychédéliques sont utilisés uniquement dans le cadre autorisé par l’OFSP et les HUG.

2. Bahr R, Lopez A, Rey JA. Intranasal esketamine (Spravato) for use in treatment-resistant depression in conjunction with an oral antidepressant. P T 2019;44(6):340-75.

3. Sabé M, Sulstarova A, Glangetas A, et al. Reconsidering evidence for psychedelic-induced psychosis: An overview of reviews, a systematic review, and meta-analysis of human studies. Mol Psychiatry 2025;30(3):1223-5.

4. Vallersnes OM, Dines AM, Wood DM, et al. Psychosis associated with acute recreational drug toxicity: A European case series. BMC Psychiatry 2016;16:293.

5. Sabé M, Seragnoli F, Thorens G, et al. Treatment of depressive and negative symptoms in individuals with schizoaffective disorders using serotoninergic psychedelics: A case report. J Psychiatry Neurosci 2025;50(4):E234–6.

6. Morton E, Sakai K, Ashtari A, et al. Risks and benefits of psilocybin use in people with bipolar disorder: An international web-based survey on experiences of “magic mushroom” consumption. J Psychopharmacol 2023;37(1):49-60.

7. Aaronson ST, van der Vaart A, Miller T, et al. Single-dose synthetic psilocybin with psychotherapy for treatment-resistant bipolar type II major depressive episodes: A nonrandomized controlled trial. JAMA psychiatry 2024;81(6):555-62.

8. Johansen PØ, Krebs T. Psychedelics not linked to mental health problems or suicidal behavior: A population study. J Psychopharmacol 2015;29(3):270-9.

9. Hendricks PS, Thorne CB, Clark CB, et al. Classic psychedelic use is associated with reduced psychological distress and suicidality in the United States adult population. J Psychopharmacol 2015;29(3):280-8.

Encadrés

Encadrés