Les plaies du pied diabétique constituent un enjeu majeur de santé publique. Environ 20 à 25 % des personnes diabétiques présenteront une plaie du pied au cours de leur vie, soit 40 000 nouveaux cas par an en France. Les conséquences sont sévères : hospitalisations, amputations, voire décès. La mortalité à cinq ans est de 30 % avec une plaie, 46 % après amputation mineure et 56 % après amputation majeure.1 La précarité et le bas niveau d’éducation scolaire majorent le risque de complications podologiques.2

Mode de survenue

Les plaies du pied sont principalement liées à une neuropathie périphérique (90 % des cas), fréquemment associée à une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI ; 50 % des cas). Les maux perforants plantaires sont indolores et apparaissent au niveau des zones d’hyperappui (fig. 1). L’AOMI aggrave le pronostic des plaies et doit toujours être recherchée. L’infection est également un facteur aggravant, avec un risque de diffusion bactérienne aux structures ostéoarticulaires et à la circulation sanguine : elle est impliquée dans la moitié des cas d’amputation de membres inférieurs. Or, la chronicisation de la plaie augmente le risque d’infection : l’excès de métalloprotéases et la présence de biofilm bactérien entretiennent l’inflammation chronique du lit de la plaie et entraînent potentiellement une résistance aux antibiotiques. Les facteurs déclenchants des plaies du pied sont multiples : traumatisme minime par chaussage inadapté ou absent, lésion mécanique ou thermique, autosoin blessant, mauvaise hygiène...3

Quel bilan réaliser ?

La multidisciplinarité de la prise en charge et sa précocité sont des éléments clés du pronostic.4 L’état global du patient (comorbidités, équilibre glycémique, état nutritionnel) doit être évalué.

L’examen de la plaie repose sur le score SINBAD (Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial infection, Area and Depth) pour en déterminer la sévérité (tableau). Un score de 0 à 2 permet un suivi par des professionnels de premier recours, sous réserve d’une évolution rapidement favorable de la plaie. Un score de 3 à 6 impose une orientation vers un centre spécialisé sous quarante-huit heures.

Le bilan initial comprend une biologie standard (hémogramme, ionogramme sanguin, protéine C réactive [CRP], HbA1c, bilans hépatique et rénal), une radiographie du pied – souvent normale initialement, il convient de la répéter selon l’évolution de la plaie – et un écho-Doppler artériel des membres inférieurs. La documentation bactériologique par un prélèvement profond de bonne qualité est nécessaire en cas d’infection clinique ; à noter que l’écouvillonnage de la plaie n’a plus lieu d’être. En présence d’une ostéite, le prélèvement doit idéalement être réalisé sur peau saine ou par voie chirurgicale, après une période d’au moins une à deux semaines sans antibiotiques.

Par ailleurs, selon les cas, d’autres examens complémentaires peuvent compléter le bilan initial :

- un bilan nutritionnel ;

- un examen artériel invasif en cas de prise en charge vasculaire (artériographie sélective du membre inférieur, angioscanner, angio-IRM) ;

- la prise de pression transcutanée de l’oxygène (TcPO2) pour évaluer le pronostic de cicatrisation (favorable si supérieure à 25 mmHg) ;

- une IRM en cas de doute diagnostique d’ostéite sur la radiographie standard ou pour explorer les parties molles.

Prise en charge multimodale

Équilibre glycémique, antibiothérapie, voire parage chirurgical anti-infectieux, mise en décharge, revascularisation si nécessaire et traitement local sont les cinq piliers de la prise en charge de la plaie du pied diabétique.

Optimiser les paramètres métaboliques

En premier lieu, l’optimisation de l’équilibre glycémique est indispensable pour la cicatrisation, impliquant souvent la mise en place d’une insulinothérapie.

En période aiguë, il est nécessaire d’interrompre certains antidiabétiques (biguanides et inhibiteurs de SGLT2) pour éviter toute majoration du risque d’acidose lactique et d’acidocétose, notamment en cas de chirurgie, d’anesthésie générale, de maladie sévère ou de sepsis.

Enfin, il s’agit de réaliser le dépistage et le traitement d’une malnutrition protéinoénergétique selon les critères émis en 2021 par la Haute Autorité de santé :5

- perte de poids de 5 % ou plus en un mois, de 10 % ou plus en six mois, ou de 10 % ou plus par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ;

- indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 22 kg/m2 ;

- sarcopénie confirmée.

Traiter l’infection

Deux situations sont possibles :6

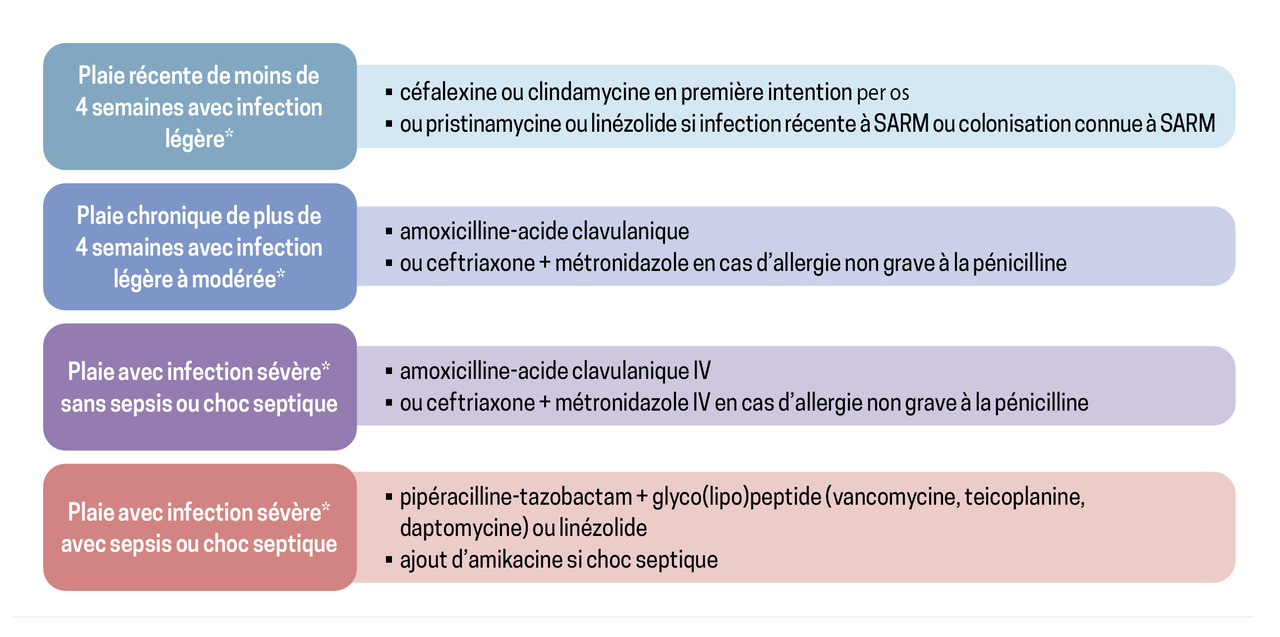

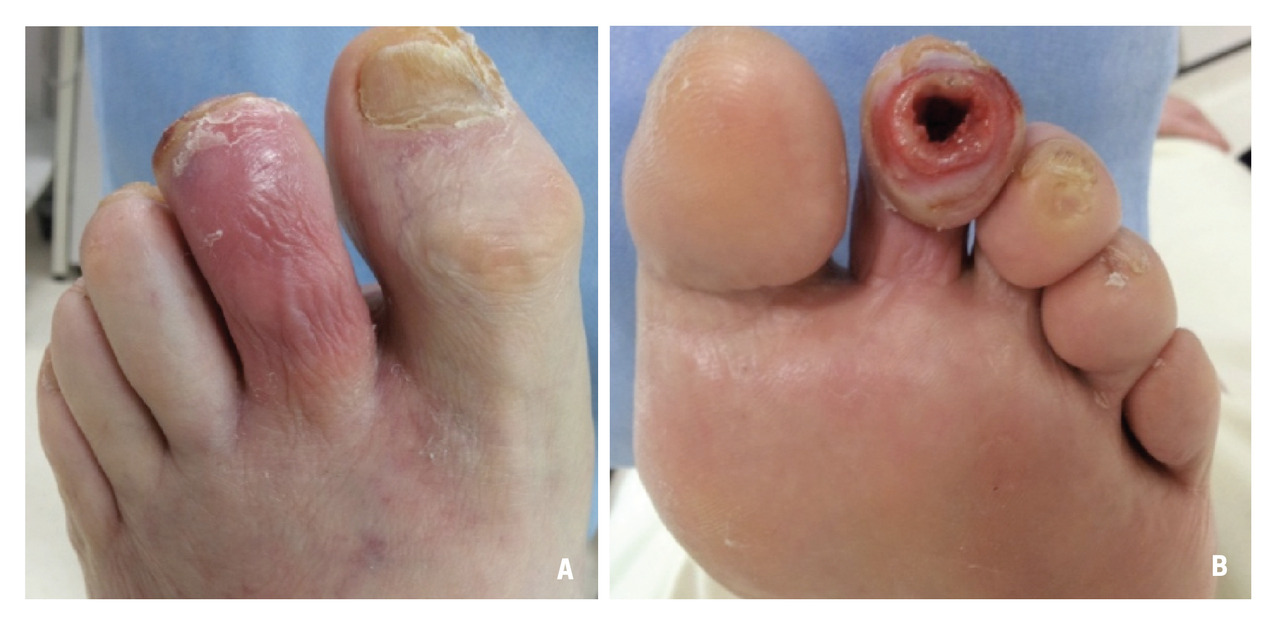

- en cas d’infection clinique de la peau et des tissus mous (fig. 2 et 3) et si les prélèvements profonds ne sont pas réalisables rapidement, une antibiothérapie probabiliste couvrant Staphylococcus aureus est mise en place durant une à deux semaines, avec réévaluation après quarante-huit à soixante-douze heures de traitement (fig. 4) ;

- en cas d’infection osseuse concomitante (fig. 5 et 6), une fenêtre antibiotique de deux semaines doit précéder la réalisation de biopsies osseuses de qualité afin de documenter l’ostéite.

L’infection des tissus mous et/ou de l’os peut justifier un geste chirurgical, notamment en cas d’abcès, de nécrose ou de gangrène. La chirurgie de l’ostéoarthrite du pied diabétique permet d’éliminer les tissus infectés, de réaliser des prélèvements profonds de qualité et de corriger les déformations osseuses à l’origine de la plaie.

La posologie de l’antibiothérapie doit être adaptée au poids et à la fonction rénale du patient.

La durée est de sept à quatorze jours pour les infections de la peau et des tissus mous sans ostéite.

En cas d’ostéite, le traitement est de six semaines en l’absence de résection osseuse, et de trois semaines pour une ostéite résiduelle après chirurgie partielle ou biopsie peropératoire positive de l’os laissé en place après amputation.

La cicatrisation de la plaie en regard de l’ostéite est le critère essentiel de guérison. Un contrôle par imagerie n’est pas nécessaire si la cicatrisation est obtenue. La prolongation de l’antibiothérapie jusqu’à cicatrisation complète est inutile.

Il est important de noter que l’antibiothérapie locale n’est jamais recommandée.

Mettre en décharge

La mise en décharge du pied est essentielle ; elle permet de réduire les pressions sur la plaie, favorisant la cicatrisation. Différents dispositifs sont utilisés selon le contexte : cannes, fauteuil roulant manuel, chaussures à usage temporaire (CHUT), chaussures de décharge sur mesure ou dispositif transitoire d’aide à la cicatrisation du pied (DTACP), appareillage avec appui sous-rotulien de série ou sur mesure, amovible ou inamovible.

L’efficacité dépend de la bonne observance et des explications données au patient : limiter les déplacements et la station debout, porter la décharge en permanence (intérieur et extérieur du domicile), jusqu’à cicatrisation de la plaie.7

Revascularisation artérielle

Lorsqu’elle est possible, elle permet de sauver la jambe dans 85 % des cas, et 60 % des plaies sont cicatrisées à un an.8 Le choix de la technique (chirurgicale ou endovasculaire) repose sur l’analyse du rapport bénéfice/risque et sur l’expertise de l’équipe de chirurgie vasculaire locale.

Le traitement médical doit inclure antiagrégant plaquettaire, statine, inhibiteurs du système rénine-angiotensine et arrêt du tabac.

Quels soins locaux dispenser ?

Ils doivent être réalisés sur un pied propre, lavé à l’eau et au savon, la plaie ayant été nettoyée préalablement au sérum physiologique.

Détersion et débridement sont essentiels pour éliminer fibrine, nécrose, hyperkératose ; ces gestes doivent être réalisés avec prudence en cas d’ischémie.

Le pansement, changé tous les deux jours, doit maintenir un milieu humide et contrôler les exsudats tout en respectant l’écosystème bactérien.9 Le pansement à l’octasulfate de sucrose a montré des résultats probants en raccourcissant de deux mois le délai de cicatrisation des ulcères neuro-ischémiques non infectés par rapport au pansement contrôle.10

La prescription des soins infirmiers doit être la plus détaillée possible : « Pansement complexe nécessitant une détersion mécanique », en indiquant la fréquence de réalisation du pansement, le nombre de plaies, le méchage et l’irrigation, le cas échéant.

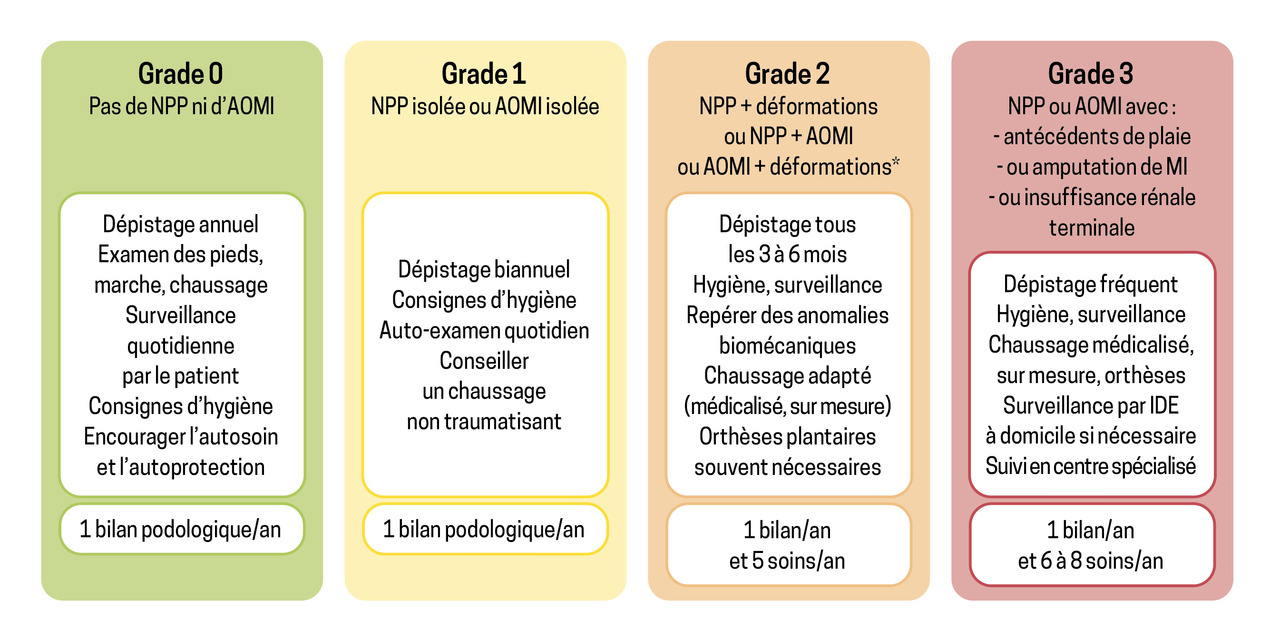

Miser sur la prévention

La prévention repose sur une éducation adaptée au grade podologique du patient,11 c’est-à-dire à son risque de plaie. Il conditionne la fréquence d’examen des pieds, les modalités de suivi, le remboursement de soins podologiques, le type de chaussage et la personnalisation des messages éducatifs (fig. 7). Les soins de pédicurie sont prescrits par le médecin ou le podologue (sauf avis contraire du médecin), en indiquant le nombre de séances et la réalisation à domicile si besoin. Pour être efficaces, les orthèses plantaires sont à porter en permanence et renouvelées une fois par an. Leur remboursement par l’Assurance maladie n’est que très partiel. Elles sont prescrites sur l’ordonnance bizone : « Une paire d’orthèses plantaires sur moulage par an ».

Les chaussures médicalisées (préférentiellement des CHUT) sont prescrites sur une ordonnance bizone par un médecin ou un podologue ; elles sont prises en charge partiellement par l’Assurance maladie et renouvelées une fois par an. Les chaussures thérapeutiques à usage prolongé (CHUP) sont moins utilisées.

Les chaussures orthopédiques ou « sur mesure » s’adressent à des patients ayant un risque podologique de grade 2 ou 3 et nécessitant un volume chaussant adapté au pied. La prescription initiale est rédigée par un médecin spécialiste (entente préalable) puis renouvelée par le médecin traitant sur une ordonnance bizone. L’Assurance maladie prend totalement en charge deux paires la première année, puis un renouvellement par an.

Pied de Charcot : pas si rare !

Le pied de Charcot (fig. 8), ou neuroarthropathie, est une atteinte osseuse et/ou articulaire progressive du pied ou de la cheville compliquant un diabète ancien avec neuropathie périphérique. Cette pathologie débute par une phase inflammatoire avec œdème unilatéral, souvent accompagné d’une rougeur et d’une sensation de chaleur du pied. Il n’y a habituellement ni fièvre, ni syndrome inflammatoire biologique franc.

Il s’agit d’une urgence diabétologique nécessitant un diagnostic rapide par IRM, une immobilisation et la mise en décharge précoce du membre atteint, sans appui autorisé, pour une durée de six semaines à trois mois. Si le diagnostic n’est pas posé à ce stade, des déformations irréversibles surviennent, avec un risque élevé d’ulcère du pied et d’amputation.

À la phase chronique, un chaussage sur mesure permet de limiter ce risque et de stabiliser le pied afin de maintenir l’autonomie du patient. Dans certains cas, une correction chirurgicale des déformations peut se discuter au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Que dire à vos patients ?

L’éducation thérapeutique est essentielle : elle permet d’informer sur tous les gestes qui préviennent la survenue de plaies du pied.

Un lavage quotidien des pieds à l’eau et au savon avec un séchage soigneux entre les orteils et une hydratation régulière (crème hydratante) sont indispensables.

Les pieds doivent être protégés par des chaussettes, un chaussage en bon état et adapté aux pieds ainsi qu’aux activités pratiquées.

Il est essentiel d’éviter la mise en danger des pieds : marche pieds nus, chaussures ouvertes ou de mauvaise qualité, produits ou outils agressifs, bains de pied, sèche-cheveux, gestes de « chirurgie de salle de bains ». Il faut également prendre l’habitude de vérifier l’intérieur de son chaussage avant de le porter (absence de corps étranger).

Il est par ailleurs indispensable de surveiller quotidiennement ses pieds, traiter les mycoses, et consulter en cas de blessure.

Se rendre régulièrement chez le pédicure-podologue est important, de même que respecter les prescriptions d’orthèses et de chaussures, à porter au quotidien.

2. Fosse-Edorh S, Mandereau-Bruno L, Regnault N. The burden of diabetes-related complications in France in 2013. Bull Epidemiol Hebd 2015;34(35):619-25.

3. Sultan A, Bihan H, Bouillet B, et al. Référentiel pied diabétique SFD 2024. Med Mal Metab 2024;18(2);174-97.

4. Ha Van G, Amouyal C, Bourron O, et al. Diabetic foot ulcer management in a multidisciplinary foot centre: One-year healing, amputation and mortality rate. J Wound Care 2021;30(Sup6):S34-S41.

5. Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Novembre 2021.

6. Bonnet E, Maulin L, Senneville E, et al. Clinical practice recommendations for infectious disease management of diabetic foot infection (DFI) – 2023 SPILF. Infect Dis Now 2024;54(1):104832.

7. Diabète Occitanie. Dispositifs de décharge du pied. Juillet 2023.

8. Hinchliffe RJ, Forsythe RO, Apelqvist J, et al. Guidelines on diagnosis, prognosis, and management of peripheral artery disease in patients with foot ulcers and diabetes (IWGDF 2019 update). Diabetes Metab Res Rev 2020;36(Suppl. 1): e3276.

9. Diabète Occitanie. Répertoire des pansements.

10. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, et al. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(3):186-96. Erratum in: Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6(4):e4. PMID: 29275068.

11. Haute Autorité de santé. Parcours de soins du patient adulte vivant avec un diabète de type 2. Pages 47-54. Juin 2025. http://bit.ly/4nU8oiU

Encadrés

Encadrés