La population âgée de plus de 75 ans est en forte croissance démographique : elle représente actuellement 10 % de la population française et atteindra 15 % en 2040. L’espérance de vie à 80 ans ayant progressé énormément ces dernières années (11 ans pour un homme et 13 ans pour une femme) on compte aujourd’hui plus de 4 millions de personnes > 80 ans, soit plus de 6 % de la population française totale ; ce pourcentage sera supérieur à 10 % d’ici à 2040.1

Mais la population âgée est très hétérogène. Ainsi, selon l’Académie de médecine, il faut davantage prendre en compte leur niveau de fragilité et leurs capacités fonctionnelles, plutôt que leur âge civil. En particulier, pour les trois principaux facteurs de risque CV – HTA, dyslipidémie et diabète –, si la prise en charge des sujets âgés en bonne santé peut être similaire à celle des sujets plus jeunes, ce n’est pas le cas pour les sujets âgés fragiles ou en perte d’autonomie. D’une part, ces derniers sont très souvent à très haut risque de complications CV graves (et devraient ainsi bénéficier de davantage des traitements) ; d’autre part, ils sont très vulnérables aux effets indésirables, ce qui devrait plutôt conduire à des stratégies moins agressives. De plus, les essais cliniques ont très souvent exclu les patients âgés fragiles. Cela conduit à une situation paradoxale dans laquelle les preuves scientifiques sont les moins solides chez ceux qui sont les plus concernés par ces facteurs de risque. Ainsi, l’Académie a émis des recommandations après une analyse exhaustive de la littérature.

À quel âge devient-on vieux ?

Sur le plan fonctionnel, le vieillissement est caractérisé par une diminution de la capacité à répondre au stress, un déséquilibre homéostatique, un déclin fonctionnel et une augmentation de l’incidence des maladies et syndromes liés à l’âge.

Les conséquences peuvent être très importantes chez certains sujets âgés (on parle de « vieillissement accéléré ») et minimes chez d’autres individus du même âge (« vieillissement réussi »). Mais à quel âge devient-on vieux ? Selon l’Académie, dans les conditions actuelles en France, l’âge de 75 ans serait le plus pertinent.

La fragilité : du concept à la pratique

La « fragilité » est caractérisée par une diminution des réserves physiologiques et de la résistance aux facteurs de stress, entraînant chutes, hospitalisations répétées, perte d’autonomie et décès. Les études montrent que la stratification des patients âgés selon le niveau de fragilité pourrait prédire les effets indésirables des traitements de l’HTA et du diabète, et permettre une médecine personnalisée. L’évaluation de la fragilité à un double objectif : éviter une exclusion a priori en raison de l’âge avancé (risque de sous-traiter) des sujets robustes, mais aussi des stratégies trop agressives (surtraitement) de sujets fragiles.

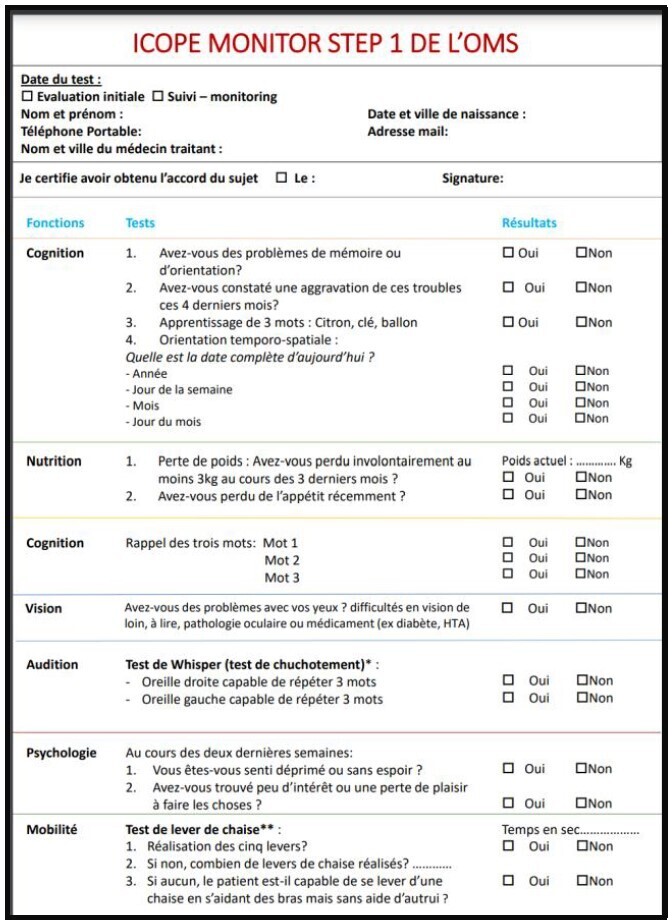

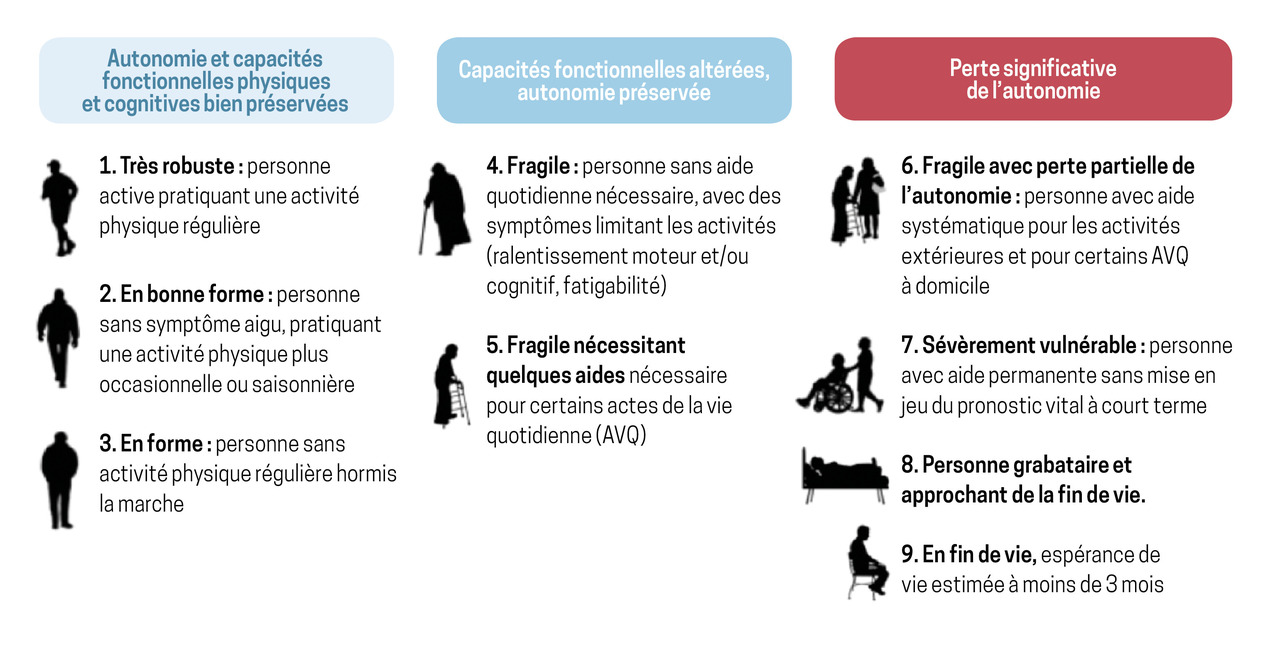

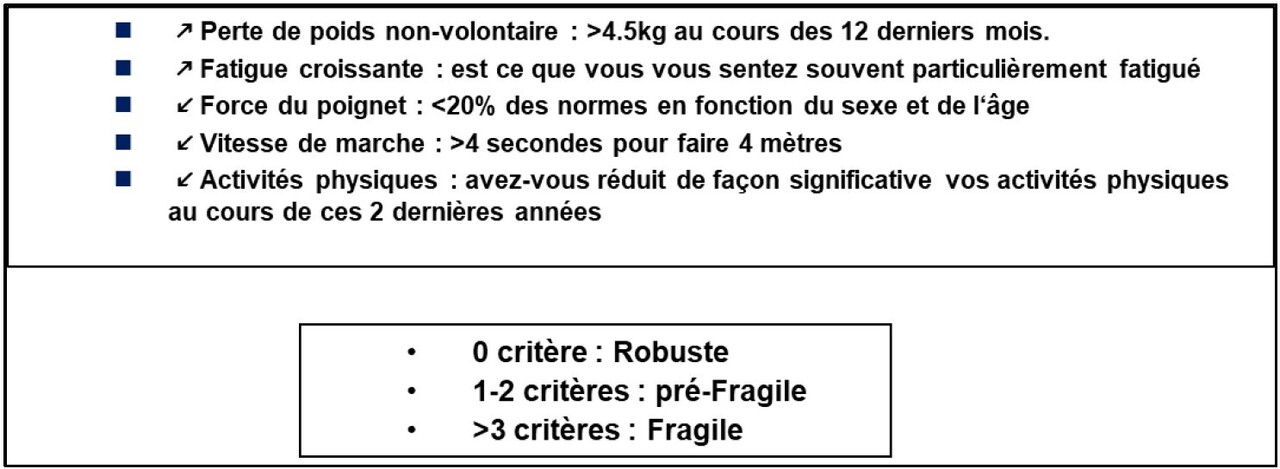

Mais en pratique clinique, comment faire ? L’Académie propose de dépister systématiquement la fragilité à partir de l’âge de 70 ans, avec des outils rapides (moins de 10 minutes) :

- Échelle ICOPE (fig. 1) : en soins primaires, elle évalue les capacités fonctionnelles dans 6 grands domaines (mobilité, cognition, état psychologique, sensoriel, nutritionnel et risque de chutes). Elle permet de calculer dans quel percentile se situe la personne et de prédire le futur déclin.

- Score de fragilité clinique (fig. 2) : largement utilisé chez les résidents d’EHPAD, il classe les personnes selon leur état somatique et cognitif en 9 catégories.

- Les critères de Fried (fig. 3) ont montré un intérêt pronostique en matière de morbi-mortalité et de perte d’autonomie, mais ils n’utilisent que des critères physiques.

Devant des signes de fragilité, une évaluation gériatrique plus complexe et longue doit être menée idéalement par une équipe multidisciplinaire.

Prise en charge des facteurs CV chez les sujets âgés selon les dernières recos

HTA

La définition d’HTA ne dépend pas de l’âge : PAS ≥ 140 ou PAD ≥ 90 mmHg (mesures faites au repos au cabinet, en position assise). Chez le sujet âgé, l’augmentation de la rigidité artérielle liée au vieillissement entraîne une forte élévation de la PAS et une diminution de la PAD. Ainsi, l’HTA est à prédominance ou exclusivement systolique. La rigidité artérielle entraîne aussi une variabilité tensionnelle : variations posturales exagérées (hypotension ou hypertension orthostatique), majoration de l’effet blouse blanche. Il est donc essentiel d’effectuer des automesures à domicile ou une mesure ambulatoire de la PA sur 24 h (seuils : ≥ 135/85 mmHg ; pour la MAPA, ≥ 135/85 le jour, ≥ 120/70 la nuit et ≥ 130/80 sur la moyenne des 24 h).

L’Académie rappelle que la prévalence de l’HTA atteint 70 % au-delà de 80 ans. Sa mesure doit être systématique lors de chaque consultation.

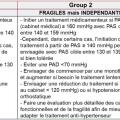

Concernant les objectifs, la plupart des études excluent les personnes âgées fragiles. Selon l’Académie, il faut distinguer les personnes âgées en « bonne santé », les « fragiles » et les « malades dépendants ou à la santé très altérée » de façon à adapter les objectifs et le traitement. L’étude HYVET a été menée chez 3 845 patients hypertendus de plus de 80 ans, dont l’objectif était de parvenir à une PAS ≤ 150 mmHg sans hypotension orthostatique grâce à un traitement par indapamide et si besoin par un IEC versus un placebo. Dans le groupe traité, une réduction de 30 % des AVC, de 23 % des décès d’origine CV et de 64 % des cas d’insuffisance cardiaque a été observée.2 L’Académie s’aligne ainsi avec les cibles recommandées par la Société européenne d’hypertension :3

- Pour les patients de 64 à 79 ans : < 140/80 mmHg, voire < 130/80 mmHg si le traitement est bien toléré, sans aller < 120/70 mmHg ;

- Pour les plus de 80 ans la règle est : « start low, go slow », c’est-à-dire débuter avec une monothérapie, augmenter le traitement lentement et ne pas dépasser 3 antihypertenseurs. Les seuils et cibles dépendent du niveau de fragilité, comme indiqué dans le tableau (fig. 4). Les principes du traitement antihypertenseur sont rappelés dans l’encadré ci-dessous.

En général, les mesures hygiénodiététiques doivent être adaptées à la personne en évitant la restriction des apports sodés (sauf surconsommation) et les régimes hypocaloriques pour prévenir dénutrition et sarcopénie.

Diabète

La prévalence du diabète et ses complications augmentent avec l’âge, justifiant une surveillance annuelle ophtalmologique et rénale et la prévention du pied diabétique (risques d’amputation de 0,5 % par an après 80 ans). L’insuffisance cardiaque est fréquente et grave chez les diabétiques âgés. Le risque d’AVC ischémique et les complications gériatriques sont augmentés. Le risque d’accident hypoglycémique est élevé (irrégularité de l’alimentation…). Les hypoglycémies de l’insulinothérapie sont les plus fréquentes, mais celles liées aux sulfamides sont les plus redoutables car elles sont de longue durée et nécessitent un resucrage prolongé.

L’actualisation des recos de la SFD et de la HAS repose sur une évaluation gérontologique au préalable permettant de définir les objectifs thérapeutiques selon 3 catégories de personnes :

- Les personnes « robustes » : HbA1c ≤ 7 %.

- Pour les « fragiles », un objectif d’HbA1c ≤ 8 % est raisonnable en restant au-dessus de 7 % en cas de traitement par les médicaments susceptible d’induire des hypoglycémies.

- Pour les « très fragiles et/ou dépendantes », le but est d’éviter les grands désordres métaboliques comme le coma hyperosmolaire et les accidents hypoglycémiques. Une HbA1c < 9 % et/ou des glycémies préprandiales entre 1 et 2 g/L sont recommandées en restant au-dessus de 7,5 % pour l’HbA1c.

Attention : les conseils diététiques ne visent plus à cet âge à réduire une surcharge pondérale, mais à limiter les risques de dénutrition et de sarcopénie (apport énergétique et protéique suffisant en évitant les apports excessifs de glucides simples). La marche régulière et l’entraînement en endurance et en résistance doivent être encouragés lorsque cela est possible. La kinésithérapie permet, chez les sujets fragiles, de maintenir la masse musculaire.

Concernant les traitements :

- Chez les personnes robustes, les options sont identiques à celles des sujets plus jeunes. Lorsque l’HbA1c ou les glycémies sont à la limite basse de l’objectif et surtout si une hypoglycémie est survenue, il faut envisager une décroissance du traitement.

- Chez les patients modérément fragiles, l’association d’un iDPP4 à la metformine doit être privilégiée (pas de risque d’hypoglycémie). Si cela est insuffisant : injection d’un analogue lent de l’insuline. En cas d’insuffisance cardiaque ou de maladie rénale chronique, les iSGLT2 sont bénéfiques même chez les personnes âgées avec un certain niveau de fragilité (mais attention à l’association aux diurétiques classiques chez les sujets les plus fragiles). Les aGLP- 1 peuvent se discuter en cas d’obésité.

- Chez les patients dépendants, sulfamides et glinides sont à éviter au profit des iDPP4. Une insulinothérapie est souvent de mise pour éviter la prise de multiples médicaments. Les analogues lents de l’insuline permettent d’assurer un équilibre glycémique acceptable et de limiter le risque hypoglycémique. La prescription des nouvelles classes médicamenteuses est déconseillée en dehors de l’intérêt des iSGLT2 en cas d’insuffisance cardiaque ou de MRC.

Dyslipidémies

Pour rappel, l’ESC définit les cibles thérapeutiques selon 4 niveaux de risque :

- LDL-c < 0,55 g/L ou diminution du LDL de plus de 50 % du taux de base pour les patients en prévention secondaire ou à très haut risque et pour les sujets en prévention primaire à très haut risque cardiovasculaire ;

- LDL-c < 0,7 g/L pour les patients à haut risque ;

- LDL-c < 1 g/L pour les patients à risque modéré ;

- LDL-C < 1,16 g/L pour les patients à risque faible.

Mais, pour les patients âgés et fragiles, il existe un manque important de données permettant de valider ces cibles thérapeutiques.

Les règles hygiénodiététiques doivent être adaptées à la personne en évitant le risque de dénutrition.

Concernant le traitement, pour la première fois, l’essai randomisé PROSPER a évalué l’effet d’une statine chez des patients à très haut risque, âgés de 70 à 82 ans.4 L’effet bénéfique sur la prévention des IDM ou des AVC concernait uniquement les sujets avec une atteinte vasculaire préalable (prévention secondaire) et non les sujets en prévention primaire. De plus, l’étude IMPROVE-IT a démontré qu’après un syndrome coronaire aigu l’association simvastatine-ézétimibe réduisait le LDL-c par rapport à la simvastatine seule, avec une diminution de 7 % des événements CV surtout chez les plus de 75 ans (diminution de 20 % par rapport aux personnes de moins de 75 ans).

En pratique, en prévention secondaire, compte tenu du manque de données solides pour les patients fragiles, il serait préférable d’utiliser des posologies plus faibles (5 mg de rosuvastatine ou 20 mg d’atorvastatine) et de fixer des objectifs de LDL moins stricts.

En prévention primaire, le bénéfice des statines après 70 ans n’est pas démontré, même si une étude observationnelle a rapporté que l’arrêt des statines s’accompagnait de l’augmentation de 33 % des hospitalisations pour un accident cardiovasculaire.

Autres facteurs de risque cardiovasculaire majeurs

Le tabagisme diminue très nettement avec l’âge du fait d’une mortalité accrue des fumeurs et de nombreuses maladies pulmonaires qui conduisent à l’arrêt du tabac. Le pourcentage de sujets de plus de 75 ans toujours fumeurs est donc relativement limité.

Selon l’Académie, la reprise ou le maintien de l’activité physique doivent être vivement encouragés notamment par les médecins traitants qui devraient consacrer davantage de temps à leurs patients afin d’adapter leurs propositions aux possibilités et souhaits de ces derniers.

Décroissance thérapeutique

Si la déprescription est la règle en présence d’effets indésirables, elle est beaucoup moins utilisée après une évaluation du rapport bénéfice/risque, ce qui contribue souvent à la polymédication des sujets âgés. Cette question se pose surtout pour les traitements chroniques, notamment ceux des FdR CV, puisque le dogme est que ces traitements doivent être suivis à vie même chez les sujets très âgés et fragiles sauf en cas de mauvaise tolérance. Ce dogme a été pour la première fois remis en question dans les recos de la Société européenne d’hypertensionde 2023, qui introduisent la notion de la « possibilité de décroissance thérapeutique » afin de prévenir certaines complications iatrogènes comme en cas « de PA systolique trop basse (< 120 mmHg) ou d’une hypotension orthostatique ou d’une grande fragilité ».

Trois recommandations de l’Académie en ce sens :

- Pas de reconduite automatique des ordonnances médicamenteuses.

- Le médecin traitant doit être la personne pivot dans la gestion de l’ensemble des traitements et la coordination avec les spécialistes doit être systématique.

- Formation des médecins à la déprescription dès le 2e cycle des études médicales.

Intérêt des équipes mobiles

Ce rapport met également l’accent sur la nécessité d’améliorer la prise en charge des résidents d’EHPAD à haut risque CV en proposant l’intervention d’équipes mobiles externes. Une approche similaire de prise en charge peut être également proposée à des patients âgés très fragiles vivant à domicile si le médecin traitant le juge nécessaire.

Qu’en retenir ?

En synthèse, ce rapport émet 5 recommandations :

1. Dépister 1 fois par an la fragilité des personnes âgées, à l’aide d’échelles rapides, afin d’optimiser les objectifs et les choix thérapeutiques vis-à-vis des FdR CV :

- Patients robustes : stratégie assez proche de celle des sujets plus jeunes ;

- Patients modérément fragiles mais indépendants : stratégies plus conservatrices, cibles thérapeutiques moins strictes, surveillance clinico-biologique étroite ;

- Patients dépendants : individualisation des stratégies car risque iatrogène majeur, lutte contre la polymédication, décroissance thérapeutique le cas échéant.

2. Intégrer la déprescription comme outil thérapeutique.

3. Prévenir la iatrogénie :

- Utilisation systématique d’un pilulier ;

- Passage d’IDE pour les plus fragiles et/ou isolés ;

- Surveillance clinique à domicile par des outils connectés adaptés aux capacités fonctionnelles et à l’environnement des patients.

4. Améliorer la prise en charge des résidents d’EHPAD en proposant l’intervention d’équipes mobiles externes.

5. Promouvoir une recherche clinique qui n’exclut pas les plus fragiles et favoriser la formation de différents professionnels de santé aux principes gériatriques.

Principes du traitement antihypertenseur chez la personne âgée

Chez les personnes âgées, une monothérapie doit être privilégiée en première intention avec une des 4 classes d’antihypertenseurs : diurétiques thiazidiques ou apparentés, antagonistes calciques notamment dihydropyridiniques, IEC et ARA2.

Les bêtabloquants n’entrent pas dans ce cadre s’il n’y a pas d’autre indication pour leur prescription, car responsables d’effets indésirables (fatigue, aggravation de la dépression, etc.).

En cas de comorbidités CV, les choix sont orientés : vers les IEC ou les ARA2 en cas de diabète, d’insuffisance cardiaque ou de maladie coronaire ; vers les diurétiques en cas d’insuffisance cardiaque ; vers les bêtabloquants en cas d’insuffisance coronaire, d’insuffisance cardiaque ou de fibrillation atriale. La prescription des diurétiques doit être prudente chez les personnes traitées par un iSGLT2 (gliflozines) (risques d’hypovolémie). L’association des bêtabloquants avec les anticholinestérasiques (maladie d’Alzheimer) peut entraîner de graves problèmes de conduction cardiaque et des bradycardies.

En cas de résultat insuffisant de la monothérapie, une bithérapie doit être proposée : IEC ou ARA2 + antagonistes calciques, IEC ou ARA2 + diurétiques, antagonistes calciques dihydropyridiniques + bêtabloquants, diurétiques thiazidiques + bêta-bloquants. La surveillance de l’adhésion au traitement est indispensable.

Références :

1. Fernandez-Ballesteros R, Benetos A, Robine JM. The Cambridge handbook of successful aging. Cambridge University Press 2019

2. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98.

3. Mancia GM, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH). J Hypertens 2023;41:1874-2071.

4. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, et al. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomized controlled trial. Lancet 2002;360:1623-30.

5. WHO. Guidance on person-centred assessment and pathways in primary care. 21 janvier 2020.

6. Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95.

7. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:146-56.

Encadrés

Encadrés