La maladie veineuse chronique (MVC) est une affection chronique et évolutive pour laquelle il n’existe pas, à l’heure actuelle, de traitement étiologique curatif. Les traitements restent donc symptomatiques, fonctionnels ; ils visent à soulager les symptômes et à éviter les complications.

Sur un plan thérapeutique, la prise en charge des varices s’est beaucoup simplifiée grâce au développement des innovations thérapeutiques « mini-invasives » (sclérothérapie à la mousse, ablation thermique par radiofréquence ou laser endoveineux) apportant un réel bénéfice pour les patients avec des traitements moins agressifs. Cependant, la diversification des techniques complique le choix thérapeutique.

Par conséquent, il est important de discuter avec le patient des avantages, des inconvénients et des résultats attendus des différents traitements possibles. Les varices n’étant jamais exactement les mêmes d’un patient à l’autre, une approche thérapeutique « sur mesure » s’impose.

Sur un plan thérapeutique, la prise en charge des varices s’est beaucoup simplifiée grâce au développement des innovations thérapeutiques « mini-invasives » (sclérothérapie à la mousse, ablation thermique par radiofréquence ou laser endoveineux) apportant un réel bénéfice pour les patients avec des traitements moins agressifs. Cependant, la diversification des techniques complique le choix thérapeutique.

Par conséquent, il est important de discuter avec le patient des avantages, des inconvénients et des résultats attendus des différents traitements possibles. Les varices n’étant jamais exactement les mêmes d’un patient à l’autre, une approche thérapeutique « sur mesure » s’impose.

Traitement conservateur, une approche holistique

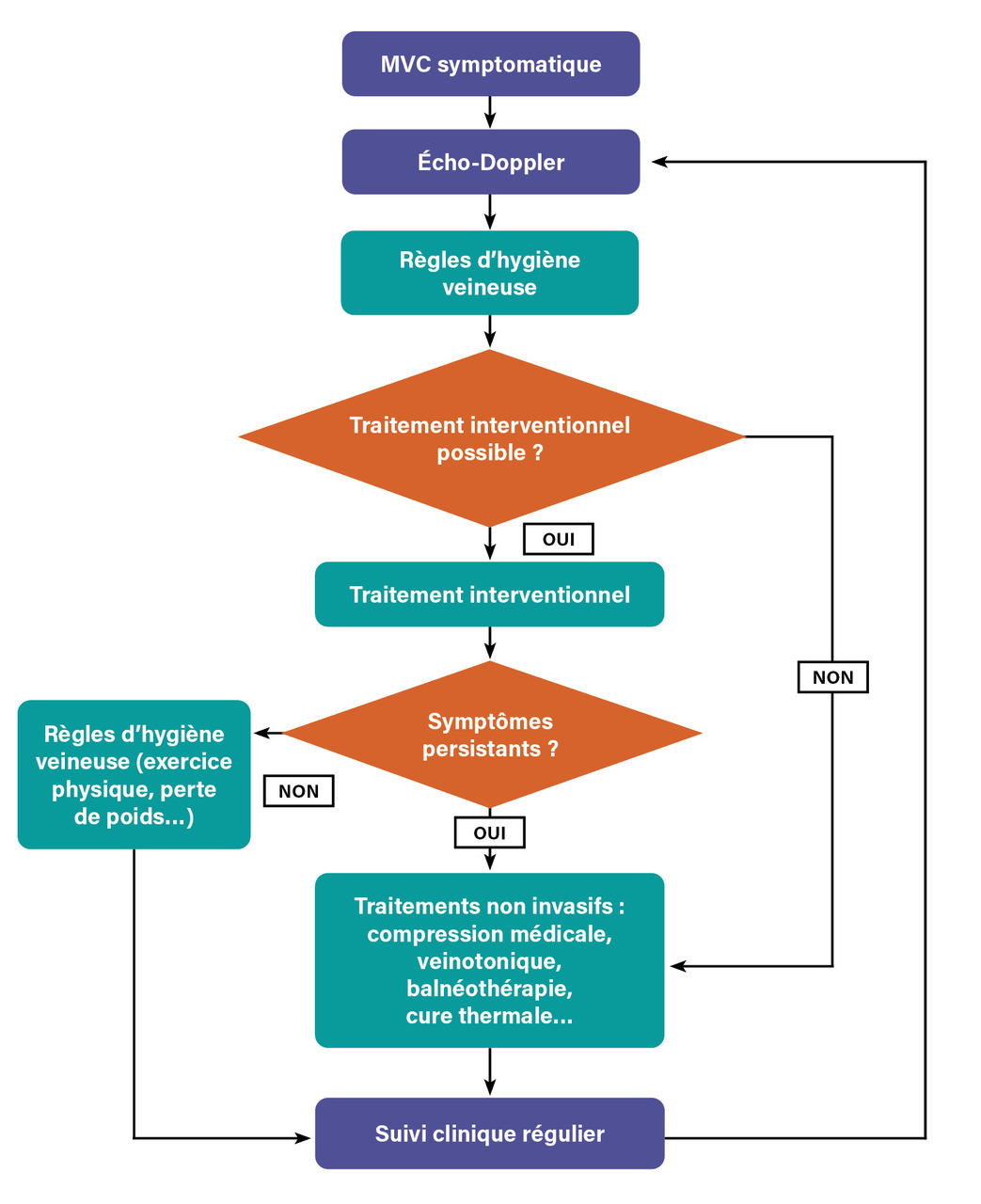

Il ne faut pas omettre le caractère global de la prise en charge, associant les traitements médicaux et chirurgicaux aux règles classiques d’hygiène veineuse. Les patients atteints de MVC symptomatique ne relevant pas d’un traitement interventionnel, en attente d’une intervention ou présentant des symptômes persistants après une intervention peuvent tous bénéficier d’un traitement conservateur.

Une approche holistique est importante car les facteurs sociaux et psychologiques peuvent être responsables d’un retard de cicatrisation des ulcères veineux. Les interventions chirurgicales et physiques peuvent être moins efficaces si ces facteurs ne sont pas pris en compte.

Des conseils, un soutien adéquat sont importants, y compris pour des modifications du mode de vie, comme marcher régulièrement, éviter l’exposition à la chaleur, porter des semelles orthopédiques afin de corriger un éventuel trouble statique plantaire (pied creux, pied plat…), limiter la station debout immobile prolongée, surélever modérément les membres inférieurs au repos pour faciliter le retour veineux.

Une approche holistique est importante car les facteurs sociaux et psychologiques peuvent être responsables d’un retard de cicatrisation des ulcères veineux. Les interventions chirurgicales et physiques peuvent être moins efficaces si ces facteurs ne sont pas pris en compte.

Des conseils, un soutien adéquat sont importants, y compris pour des modifications du mode de vie, comme marcher régulièrement, éviter l’exposition à la chaleur, porter des semelles orthopédiques afin de corriger un éventuel trouble statique plantaire (pied creux, pied plat…), limiter la station debout immobile prolongée, surélever modérément les membres inférieurs au repos pour faciliter le retour veineux.

Exercice physique à promouvoir

L’exercice physique, ciblant la force musculaire des membres inférieurs, agit sur la mobilité de la cheville, l’amplitude des mouvements ; il renforce la pompe musculaire et favorise la perte de poids. Il peut atténuer l’œdème des jambes, prévenir ou améliorer les modifications cutanées causées par la MVC et atténuer les symptômes du syndrome post-thrombotique.

Malgré l’hétérogénéité des études portant spécifiquement sur la MVC, les preuves indirectes du bénéfice de l’exercice physique sur la fonction veineuse existent.1 Les recherches futures sur l’effet de l’exercice physique devraient tenir compte des types de protocoles d’exercice (intensité, fréquence et durée), se dérouler en aveugle et être stratifiées en fonction de la gravité de la MVC.

D’autres méthodes incluant massage, balnéothérapie et thérapies de refroidissement peuvent améliorer la qualité de vie.2

Malgré l’hétérogénéité des études portant spécifiquement sur la MVC, les preuves indirectes du bénéfice de l’exercice physique sur la fonction veineuse existent.1 Les recherches futures sur l’effet de l’exercice physique devraient tenir compte des types de protocoles d’exercice (intensité, fréquence et durée), se dérouler en aveugle et être stratifiées en fonction de la gravité de la MVC.

D’autres méthodes incluant massage, balnéothérapie et thérapies de refroidissement peuvent améliorer la qualité de vie.2

Perte de poids pour améliorer le retour veineux

L’obésité est de plus en plus reconnue comme l’un des facteurs importants de développement de la MVC. Elle exerce un impact sur l’hémodynamique veineuse, engendre une augmentation de la pression intra-abdominale, une réduction de l’efficacité de la pompe musculaire, ainsi qu’une compression de la veine poplitée. Tous ces éléments contribuent à l’aggravation de la MVC. Parkyn et al. ont montré que les personnes souffrant d’obésité morbide ont une forte prévalence de troubles trophiques des jambes et que la chirurgie bariatrique réduit considérablement cette prévalence.3

Il est recommandé, pour les patients obèses atteints de MVC, de perdre du poids pour améliorer le retour veineux. L’obésité influence la stratégie et les résultats des traitements de la MVC. Bien que la ponction percutanée échoguidée et l’anesthésie par tumescence puissent poser des difficultés techniques chez les patients obèses, en cas d’indication pour une intervention veineuse, il est préférable d’opter pour un traitement endoveineux thermique ou non thermique plutôt que pour la chirurgie ouverte. En effet, des complications telles que les infections au site de l’incision chirurgicale sont moins fréquentes après une ablation endoveineuse.4

Il est recommandé, pour les patients obèses atteints de MVC, de perdre du poids pour améliorer le retour veineux. L’obésité influence la stratégie et les résultats des traitements de la MVC. Bien que la ponction percutanée échoguidée et l’anesthésie par tumescence puissent poser des difficultés techniques chez les patients obèses, en cas d’indication pour une intervention veineuse, il est préférable d’opter pour un traitement endoveineux thermique ou non thermique plutôt que pour la chirurgie ouverte. En effet, des complications telles que les infections au site de l’incision chirurgicale sont moins fréquentes après une ablation endoveineuse.4

Compression médicale, traitement de base dès le stade C2

En 2010, la Haute Autorité de santé a rappelé que la compression médicale veineuse constitue le traitement de base des affections veineuses chroniques à partir du stade C2 de la classification CEAP.5

Les articles de compression à usage médical exercent une action graduée de pression, c’est-à-dire toujours plus élevée à la cheville qu’au mollet. Il n’y a actuellement aucune donnée disponible concernant la hauteur optimale des dispositifs de compression en fonction des différentes situations cliniques (chaussettes, bas, collants). En pratique, les dispositifs de compression atteignant les cuisses sont prescrits pour les œdèmes impliquant tout le membre inférieur (principalement les lymphœdèmes, les syndromes post-thrombotiques, les thromboses veineuses proximales et le postopératoire après stripping ou traitement endoveineux de la grande saphène).

En France, selon leur force de compression mesurée au niveau de la cheville, les articles de compression médicale sont historiquement répartis en quatre classes :

Certaines situations cliniques sont considérées comme des contre-indications à la compression médicale (encadré ).6

Il est recommandé d’utiliser une compression graduée exerçant une pression à la cheville d’au moins 15 mmHg pour soulager les symptômes veineux (C1s et C3s de la classification CEAP) et une pression de 20 à 40 mmHg à la cheville pour les patients présentant un œdème ou des troubles trophiques (C3 et C4b). Pour les patients présentant un ulcère veineux actif (C6), il est recommandé d’utiliser des bandages multicouches, des bandages élastiques ou des vêtements de compression exerçant une pression cible d’au moins 40 mmHg au niveau de la cheville afin d’améliorer la cicatrisation. Pour les patients présentant une ulcération veineuse cicatrisée de jambe (C5), la thérapie par compression d’au moins 20 mmHg doit être envisagée au long cours pour réduire le risque de récidive.4

Chez les patients candidats à une intervention pour varices symptomatiques, elle est recommandée plutôt que le port d’une compression à long terme.7

Le port d’une compression médicale en postopératoire après une intervention veineuse superficielle est controversée, notamment en matière de pression et de durée. Sa prescription est cependant recommandée pour au moins une semaine.7

La thérapie par compression est généralement bien tolérée et acceptée. Malgré tout, l’observance reste un problème majeur pour un grand nombre de patients. Bien que l’augmentation de la pression s’accompagne d’un taux faible de récidive d’ulcère, il faut reconnaître que la pression élevée diminue l’observance du patient. Les principales plaintes sont la douleur, l’inconfort, la sensation de chaleur et d’irritation cutanée. Les personnes rencontrant des difficultés à poser et à retirer la compression en raison d’une mobilité réduite (patients âgés ou souffrant de troubles articulaires) peuvent bénéficier d’une assistance pour la mise en place et le retrait. De plus, il existe différents types d’accessoires d’aide à l’enfilage.

Les articles de compression à usage médical exercent une action graduée de pression, c’est-à-dire toujours plus élevée à la cheville qu’au mollet. Il n’y a actuellement aucune donnée disponible concernant la hauteur optimale des dispositifs de compression en fonction des différentes situations cliniques (chaussettes, bas, collants). En pratique, les dispositifs de compression atteignant les cuisses sont prescrits pour les œdèmes impliquant tout le membre inférieur (principalement les lymphœdèmes, les syndromes post-thrombotiques, les thromboses veineuses proximales et le postopératoire après stripping ou traitement endoveineux de la grande saphène).

En France, selon leur force de compression mesurée au niveau de la cheville, les articles de compression médicale sont historiquement répartis en quatre classes :

- entre 10 et 15 mmHg : classe I ;

- entre 15,1 et 20 mmHg : classe II ;

- entre 20,1 et 36 mmHg : classe III ;

- supérieure à 36 mmHg : classe IV.

Certaines situations cliniques sont considérées comme des contre-indications à la compression médicale (

Il est recommandé d’utiliser une compression graduée exerçant une pression à la cheville d’au moins 15 mmHg pour soulager les symptômes veineux (C1s et C3s de la classification CEAP) et une pression de 20 à 40 mmHg à la cheville pour les patients présentant un œdème ou des troubles trophiques (C3 et C4b). Pour les patients présentant un ulcère veineux actif (C6), il est recommandé d’utiliser des bandages multicouches, des bandages élastiques ou des vêtements de compression exerçant une pression cible d’au moins 40 mmHg au niveau de la cheville afin d’améliorer la cicatrisation. Pour les patients présentant une ulcération veineuse cicatrisée de jambe (C5), la thérapie par compression d’au moins 20 mmHg doit être envisagée au long cours pour réduire le risque de récidive.4

Chez les patients candidats à une intervention pour varices symptomatiques, elle est recommandée plutôt que le port d’une compression à long terme.7

Le port d’une compression médicale en postopératoire après une intervention veineuse superficielle est controversée, notamment en matière de pression et de durée. Sa prescription est cependant recommandée pour au moins une semaine.7

La thérapie par compression est généralement bien tolérée et acceptée. Malgré tout, l’observance reste un problème majeur pour un grand nombre de patients. Bien que l’augmentation de la pression s’accompagne d’un taux faible de récidive d’ulcère, il faut reconnaître que la pression élevée diminue l’observance du patient. Les principales plaintes sont la douleur, l’inconfort, la sensation de chaleur et d’irritation cutanée. Les personnes rencontrant des difficultés à poser et à retirer la compression en raison d’une mobilité réduite (patients âgés ou souffrant de troubles articulaires) peuvent bénéficier d’une assistance pour la mise en place et le retrait. De plus, il existe différents types d’accessoires d’aide à l’enfilage.

Traitement pharmacologique controversé

Le traitement médical pharmacologique est utilisé depuis des décennies, mais sa place exacte est controversée.

Ses principaux modes d’action sont de diminuer la perméabilité capillaire et de réduire la libération de médiateurs de l’inflammation. Les résultats de la revue Cochrane regroupant 56 essais sur les veinotoniques, avec des données quantifiables impliquant 7 690 patients, publiée en 2005 et mise à jour en 2020, ont conclu que, par rapport à un placebo, les veinotoniques peuvent avoir un effet bénéfique sur les mesures objectives d’œdème de la jambe et sur certains symptômes tels que la douleur, les crampes, la sensation de jambes sans repos et les paresthésies.8 Compte tenu de son faible coût et de ses rares effets indésirables, généralement mineurs, un traitement par veinotoniques peut être envisagé pour réduire les symptômes veineux et l’œdème4 (tableau ).

Ses principaux modes d’action sont de diminuer la perméabilité capillaire et de réduire la libération de médiateurs de l’inflammation. Les résultats de la revue Cochrane regroupant 56 essais sur les veinotoniques, avec des données quantifiables impliquant 7 690 patients, publiée en 2005 et mise à jour en 2020, ont conclu que, par rapport à un placebo, les veinotoniques peuvent avoir un effet bénéfique sur les mesures objectives d’œdème de la jambe et sur certains symptômes tels que la douleur, les crampes, la sensation de jambes sans repos et les paresthésies.8 Compte tenu de son faible coût et de ses rares effets indésirables, généralement mineurs, un traitement par veinotoniques peut être envisagé pour réduire les symptômes veineux et l’œdème4 (

Traitement interventionnel pour tous les patients ayant des varices symptomatiques

Chez les patients ayant une MVC avec une incompétence des veines superficielles (c’est-à-dire avec un reflux supérieur à 0,5 seconde à l’écho-Doppler), la stratégie de prise en charge dépend principalement de la présentation clinique (antécédents, symptômes) et des données anatomiques et hémodynamiques détaillées de l’écho-Doppler.9

L’impact négatif de la MVC sur la qualité de vie doit être pris en compte. Avant toute intervention, une information détaillée doit être fournie sur les complications possibles de la MVC ainsi que sur les risques et le coût des différents traitements, dans un processus de décision partagée.

Le bénéfice de l’intervention sur les symptômes veineux ainsi que sur la qualité de vie est démontré non seulement chez les patients avec des troubles trophiques (C4 et C6) mais également chez ceux avec des varices symptomatiques non compliquées (C2 et C3).4

Ainsi, après avoir pris en compte les contre-indications, pour tout patient présentant des varices symptomatiques, un traitement interventionnel est recommandé plutôt que le port d’une compression médicale veineuse uniquement.7,10

Pour les patients présentant des veines réticulaires ou des télangiectasies (C1) ou des veines varices avec des préoccupations principalement esthétiques, l’intervention n’est pas obligatoire.

Pour les patients atteints d’ulcères veineux de jambe, dans la mesure du possible, la cause de l’hyperpression veineuse doit être traitée. L’effet bénéfique de la suppression du reflux sur la cicatrisation des ulcères a été clairement prouvé. Une intervention rapide en utilisant des traitements endoveineux est préconisée.

L’impact négatif de la MVC sur la qualité de vie doit être pris en compte. Avant toute intervention, une information détaillée doit être fournie sur les complications possibles de la MVC ainsi que sur les risques et le coût des différents traitements, dans un processus de décision partagée.

Le bénéfice de l’intervention sur les symptômes veineux ainsi que sur la qualité de vie est démontré non seulement chez les patients avec des troubles trophiques (C4 et C6) mais également chez ceux avec des varices symptomatiques non compliquées (C2 et C3).4

Ainsi, après avoir pris en compte les contre-indications, pour tout patient présentant des varices symptomatiques, un traitement interventionnel est recommandé plutôt que le port d’une compression médicale veineuse uniquement.7,10

Pour les patients présentant des veines réticulaires ou des télangiectasies (C1) ou des veines varices avec des préoccupations principalement esthétiques, l’intervention n’est pas obligatoire.

Pour les patients atteints d’ulcères veineux de jambe, dans la mesure du possible, la cause de l’hyperpression veineuse doit être traitée. L’effet bénéfique de la suppression du reflux sur la cicatrisation des ulcères a été clairement prouvé. Une intervention rapide en utilisant des traitements endoveineux est préconisée.

Chirurgie des varices à ciel ouvert, techniques évolutives

Le traitement chirurgical comprend une ligature haute au niveau de la jonction saphéno-fémorale ou saphéno-poplitée et un stripping par invagination de la partie distale de la veine, sous anesthésie générale régionale ou anesthésie locale tumescente.

Historiquement, la chirurgie moderne des varices débute au XXe siècle par une intervention chirurgicale à ciel ouvert généralement effectuée dans une salle opératoire et dans des conditions d’anesthésie générale ou régionale. Trois chirurgiens nord-américains ont codifié la technique du stripping de la grande veine saphène : W. L. Keller, en 1905, décrit le stripping par invagination ;11 C. H. Mayo, en 1906, rapporte la technique de stripping externe ;12 W. Babcock, en 1907, popularise le stripping endoluminal, qui est resté en vogue durant des décennies.13 En 1966, R. Muller a redonné à la phlébectomie par incisions étagées un nouvel essor sous l’appellation de phlébectomie ambulatoire.14 La technique par phlébectomie ambulatoire est réalisée sous anesthésie locale. Les veines ciblées sont retirées via de multiples incisions longitudinales (de 2 à 3 mm) à l’aide de crochets à phlébectomie ou de pinces à pointe fine sur des veines préalablement repérées. En 1989, R. Milleret décrit le cryostripping dont le principe est d’utiliser une sonde dont l’extrémité est réfrigérée par du protoxyde d’azote entre – 60 °C et -90 °C. Cette sonde est introduite dans la lumière veineuse et l’application du froid « colle » la veine au cathéter qui est enlevée avec la sonde de cryo-éveinage.15

Historiquement, la chirurgie moderne des varices débute au XXe siècle par une intervention chirurgicale à ciel ouvert généralement effectuée dans une salle opératoire et dans des conditions d’anesthésie générale ou régionale. Trois chirurgiens nord-américains ont codifié la technique du stripping de la grande veine saphène : W. L. Keller, en 1905, décrit le stripping par invagination ;11 C. H. Mayo, en 1906, rapporte la technique de stripping externe ;12 W. Babcock, en 1907, popularise le stripping endoluminal, qui est resté en vogue durant des décennies.13 En 1966, R. Muller a redonné à la phlébectomie par incisions étagées un nouvel essor sous l’appellation de phlébectomie ambulatoire.14 La technique par phlébectomie ambulatoire est réalisée sous anesthésie locale. Les veines ciblées sont retirées via de multiples incisions longitudinales (de 2 à 3 mm) à l’aide de crochets à phlébectomie ou de pinces à pointe fine sur des veines préalablement repérées. En 1989, R. Milleret décrit le cryostripping dont le principe est d’utiliser une sonde dont l’extrémité est réfrigérée par du protoxyde d’azote entre – 60 °C et -90 °C. Cette sonde est introduite dans la lumière veineuse et l’application du froid « colle » la veine au cathéter qui est enlevée avec la sonde de cryo-éveinage.15

Ablation thermique et non thermique des varices, techniques peu invasives

Les interventions endoveineuses incluant les ablations thermiques et non thermiques sont des procédures percutanées peu invasives qui peuvent être réalisées en ambulatoire. Le développement des techniques d’exploration écho-Doppler autorisant la ponction veineuse pendant l’acte opératoire a permis ce type d’ablation. L’objectif est de réaliser une destruction progressive de la veine par un agent physique ou chimique entraînant une oblitération in situ. Ces techniques se différencient de celle à ciel ouvert par l’absence de ligature des jonctions entre le réseau profond et superficiel.

Pour dissiper l’énergie thermique et protéger les tissus environnants (nerfs, peau…), l’ablation thermique nécessite une tumescence.

L’anesthésie tumescente réalisée sous guidage échographique est le mode d’anesthésie recommandé pour les traitements endoveineux thermiques. Elle permet un retour précoce à l’activité professionnelle et améliore significativement la qualité de vie.

La chirurgie ouverte contemporaine utilise de plus en plus l’anesthésie par tumescence.4

L’anesthésie générale ou régionale est désormais réservée aux personnes subissant une intervention chirurgicale ouverte ayant des tributaires très étendues ou nécessitant une intervention sur le réseau veineux profond concomitant.

L’ablation thermique avec ou sans phlébectomies concomitantes est maintenant largement reconnue et recommandée comme traitement de premier choix et devrait être idéalement effectuée en ambulatoire par des équipes ayant l’expertise et l’équipement nécessaire disponible, ceci en raison d’une faible morbidité postopératoire et d’un retour plus rapide du patient à une activité professionnelle.4

Focus pages suivantes].

La sclérothérapie est une technique d’ablation endoveineuse chimique consistant à injecter un agent sclérosant sous forme liquide ou mousse dans une veine cible pour endommager sa paroi et obtenir une fibrose veineuse durable. Les agents sclérosants les plus couramment utilisés sont le polidocanol et le tétradécylsulfate de sodium. Chez les patients présentant une insuffisance veineuse superficielle, la sclérothérapie échoguidée à la mousse reste la méthode non thermique la plus fréquemment réalisée dans le monde. Elle est considérée comme une alternative intéressante pour traiter les troncs saphènes de diamètre inférieur à 6 mm, à condition d’utiliser une stratégie d’injection adéquate. Un suivi de quatre à six semaines et des injections supplémentaires peuvent être nécessaires.

La technique MOCA utilise un double mécanisme de lésion combinant une agression mécanique de l’intima et une ablation chimique par injection d’un agent sclérosant.

La CAC dirigée par cathéter permet une injection endoveineuse de cyanoacrylate, qui se solidifie rapidement via une réaction de polymérisation au contact du sang et produit une réaction inflammatoire de la paroi veineuse.

L’avantage des procédures non thermiques, par rapport à l’ablation thermique, est l’absence de nécessité d’anesthésie tumescente, induisant moins de douleur et d’inconfort en cours de procédure. Cependant, la diminution du taux d’occlusion des veines traitées pour les procédures MOCA à trois ans et à cinq ans pour les scléroses à la mousse en fait un traitement à l’efficacité moins durable que l’ablation thermique. Toutefois, l’efficacité de la CAC n’était pas inférieure à celle de l’ablation thermique à cinq ans dans une étude.16

L’utilisation ponctuelle de techniques non thermiques et non tumescentes telles que la CAC et le MOCA dépend largement de la préférence du patient, de la disponibilité locale de l’équipement et de l’expérience du médecin. Le traitement par CAC doit être utilisé en premier choix car il présente une efficacité similaire au traitement endoveineux thermique.4 Cependant, cet acte n’est pas encore remboursé par l’Assurance maladie et ceci affecte sa mise en œuvre.

Traitement endoveineux thermique sous anesthésie tumescente

L’ablation thermique peut être réalisée à l’aide de la technologie laser de différentes longueurs d’ondes ou par radiofréquence en utilisant les propriétés thermiques d’un courant électrique émis par un générateur. L’occlusion de la varice puis sa transformation fibrineuse est obtenue par l’application d’une énergie thermique à la paroi veineuse.Pour dissiper l’énergie thermique et protéger les tissus environnants (nerfs, peau…), l’ablation thermique nécessite une tumescence.

L’anesthésie tumescente réalisée sous guidage échographique est le mode d’anesthésie recommandé pour les traitements endoveineux thermiques. Elle permet un retour précoce à l’activité professionnelle et améliore significativement la qualité de vie.

La chirurgie ouverte contemporaine utilise de plus en plus l’anesthésie par tumescence.4

L’anesthésie générale ou régionale est désormais réservée aux personnes subissant une intervention chirurgicale ouverte ayant des tributaires très étendues ou nécessitant une intervention sur le réseau veineux profond concomitant.

L’ablation thermique avec ou sans phlébectomies concomitantes est maintenant largement reconnue et recommandée comme traitement de premier choix et devrait être idéalement effectuée en ambulatoire par des équipes ayant l’expertise et l’équipement nécessaire disponible, ceci en raison d’une faible morbidité postopératoire et d’un retour plus rapide du patient à une activité professionnelle.4

Traitement non thermique peu douloureux mais avec des inconvénients

Les trois méthodes principales d’ablations non thermiques et non tumescentes comprennent la sclérothérapie, la procédure d’ablation mécano-chimique (MOCA) et la colle au cyanoacrylate (CAC) [lire lesLa sclérothérapie est une technique d’ablation endoveineuse chimique consistant à injecter un agent sclérosant sous forme liquide ou mousse dans une veine cible pour endommager sa paroi et obtenir une fibrose veineuse durable. Les agents sclérosants les plus couramment utilisés sont le polidocanol et le tétradécylsulfate de sodium. Chez les patients présentant une insuffisance veineuse superficielle, la sclérothérapie échoguidée à la mousse reste la méthode non thermique la plus fréquemment réalisée dans le monde. Elle est considérée comme une alternative intéressante pour traiter les troncs saphènes de diamètre inférieur à 6 mm, à condition d’utiliser une stratégie d’injection adéquate. Un suivi de quatre à six semaines et des injections supplémentaires peuvent être nécessaires.

La technique MOCA utilise un double mécanisme de lésion combinant une agression mécanique de l’intima et une ablation chimique par injection d’un agent sclérosant.

La CAC dirigée par cathéter permet une injection endoveineuse de cyanoacrylate, qui se solidifie rapidement via une réaction de polymérisation au contact du sang et produit une réaction inflammatoire de la paroi veineuse.

L’avantage des procédures non thermiques, par rapport à l’ablation thermique, est l’absence de nécessité d’anesthésie tumescente, induisant moins de douleur et d’inconfort en cours de procédure. Cependant, la diminution du taux d’occlusion des veines traitées pour les procédures MOCA à trois ans et à cinq ans pour les scléroses à la mousse en fait un traitement à l’efficacité moins durable que l’ablation thermique. Toutefois, l’efficacité de la CAC n’était pas inférieure à celle de l’ablation thermique à cinq ans dans une étude.16

L’utilisation ponctuelle de techniques non thermiques et non tumescentes telles que la CAC et le MOCA dépend largement de la préférence du patient, de la disponibilité locale de l’équipement et de l’expérience du médecin. Le traitement par CAC doit être utilisé en premier choix car il présente une efficacité similaire au traitement endoveineux thermique.4 Cependant, cet acte n’est pas encore remboursé par l’Assurance maladie et ceci affecte sa mise en œuvre.

Indications thérapeutiques du traitement interventionnel

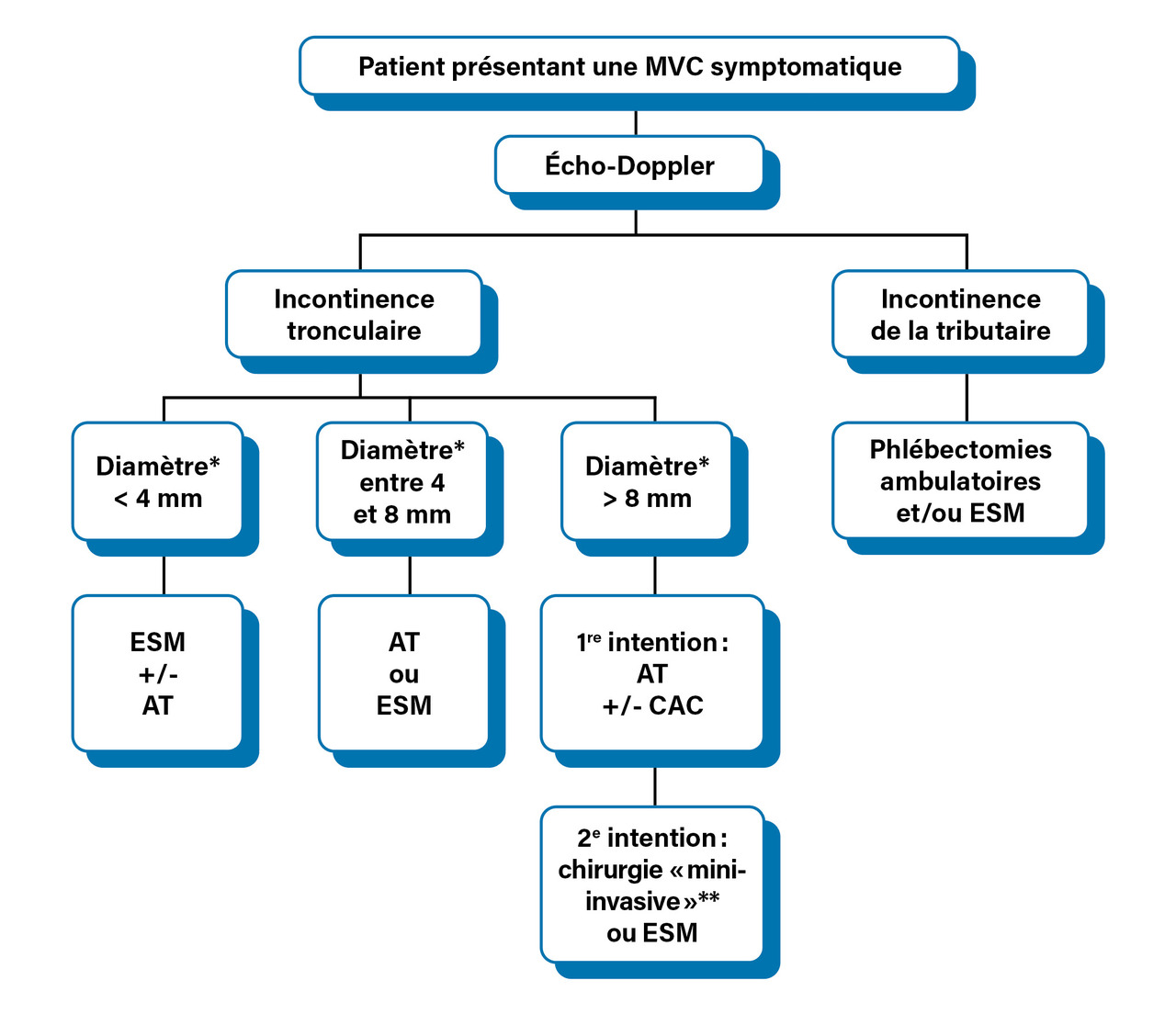

Selon les recommandations de la pertinence des soins éditées par les sociétés savantes, si un traitement interventionnel des veines saphènes est indiqué, le choix de la procédure de traitement dépend du diamètre interne des varices mesuré en coupe échographique transversale à mi-cuisse pour la grande saphène et à mi-mollet pour la petite saphène (diamètre de référence) chez un patient en position debout (fig. 1 ). Un diamètre supérieur à 8 mm doit faire proposer en première intention une ablation thermique si celle-ci est réalisable. Un diamètre inférieur à 4 mm indique en première intention une échosclérothérapie à la mousse.

En première intention, il n’y a pas lieu sauf, à de rares exceptions près, de proposer une chirurgie conventionnelle (crossectomie par abord direct et éveinage par stripping).9

Pour les patients présentant des varices de veines tributaires, une phlébectomie ambulatoire et une échosclérothérapie guidée à la mousse ou une combinaison des deux est recommandée.

Il est recommandé d’effectuer les phlébectomies et échosclérothérapie dans le même temps opératoire que l’ablation du tronc veineux.7

Concernant les veines réticulaires et télangiectasies, le traitement par sclérothérapie est recommandé en premier choix. Par consensus, le traitement interventionnel commence généralement par les varices tronculaires, puis les tributaires et se termine par les veines réticulaires et télangiectasies.

Les varices récurrentes symptomatiques nouvellement visibles après traitement opératoire nécessitent un traitement interventionnel par ablation thermique, sclérothérapie ou phlébectomie. Les réexplorations chirurgicales à ciel ouvert de l’aine et/ou de la fosse poplitée ne sont pas recommandées.4

D’autres thérapeutiques existent : vapeur d’eau, LAFOS (laser assisted foam sclerotherapy), mais elles sont peu utilisées car les données disponibles dans la littérature sont limitées ; elles ne sont pas prises en charge par l’Assurance maladie et sont peu diffusées dans les centres hospitalo-universitaires.

En première intention, il n’y a pas lieu sauf, à de rares exceptions près, de proposer une chirurgie conventionnelle (crossectomie par abord direct et éveinage par stripping).9

Pour les patients présentant des varices de veines tributaires, une phlébectomie ambulatoire et une échosclérothérapie guidée à la mousse ou une combinaison des deux est recommandée.

Il est recommandé d’effectuer les phlébectomies et échosclérothérapie dans le même temps opératoire que l’ablation du tronc veineux.7

Concernant les veines réticulaires et télangiectasies, le traitement par sclérothérapie est recommandé en premier choix. Par consensus, le traitement interventionnel commence généralement par les varices tronculaires, puis les tributaires et se termine par les veines réticulaires et télangiectasies.

Les varices récurrentes symptomatiques nouvellement visibles après traitement opératoire nécessitent un traitement interventionnel par ablation thermique, sclérothérapie ou phlébectomie. Les réexplorations chirurgicales à ciel ouvert de l’aine et/ou de la fosse poplitée ne sont pas recommandées.4

D’autres thérapeutiques existent : vapeur d’eau, LAFOS (laser assisted foam sclerotherapy), mais elles sont peu utilisées car les données disponibles dans la littérature sont limitées ; elles ne sont pas prises en charge par l’Assurance maladie et sont peu diffusées dans les centres hospitalo-universitaires.

HIFU : évolution ou révolution ?

Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) constituent une nouvelle méthode pour traiter les varices à l’aide d’ultrasons. Pour l’instant, elle est en cours d’étude pivot, avant peut-être une validation par les autorités sanitaires.

Cette nouvelle méthode thermique, sans cathétérisme de la veine, utilise l’énergie ultrasonore émise par un transducteur situé à l’extérieur du corps. Les ultrasons traversent la peau et la graisse sous-cutanée pour se focaliser sur la veine cible, générant ainsi de l’énergie thermique.

Elle présente l’avantage d’être extracorporelle, ne nécessitant ni canulation de la veine ni salle d’opération.17 Le traitement se veut entièrement non invasif, sauf pour certains patients nécessitant toujours des injections d’anesthésiants locaux autour de la veine ciblée.

Cette nouvelle méthode thermique, sans cathétérisme de la veine, utilise l’énergie ultrasonore émise par un transducteur situé à l’extérieur du corps. Les ultrasons traversent la peau et la graisse sous-cutanée pour se focaliser sur la veine cible, générant ainsi de l’énergie thermique.

Elle présente l’avantage d’être extracorporelle, ne nécessitant ni canulation de la veine ni salle d’opération.17 Le traitement se veut entièrement non invasif, sauf pour certains patients nécessitant toujours des injections d’anesthésiants locaux autour de la veine ciblée.

Combinaison des différents traitements

La prise en charge de la MVC est différente en fonction de la sévérité de la maladie. Une combinaison de règles hygiénodiététiques, traitements médicaux (compression veineuse, veinotonique…) et interventionnels est souvent nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients. Malgré les progrès thérapeutiques, un suivi à long terme reste essentiel pour surveiller la progression de cette maladie chronique et adapter le traitement en conséquence (fig. 2 ).

Encadre

Contre-indications au traitement par compression élastique

• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs sévère avec indice de pression systolique (IPS) inférieur à 0,60 et/ou pression à la cheville inférieure à 60 mmHg

• Pontage artériel extra-anatomique ou superficiellement tunnelisé au niveau du site de compression

• Insuffisance cardiaque sévère, classe IV de la New York Heart Association (NYHA)

• Insuffisance cardiaque classe III de la NYHA, sans surveillance clinique et hémodynamique

• Allergie confirmée aux matières de compression

• Neuropathie diabétique sévère avec perte sensorielle ou micro-angiopathie avec risque de nécrose cutanée

D’après la réf. 6.

Références

1. Gürdal Karakelle S, Ipek Y, Tulin O, Alpagut İU. The efficiency of exercise training in patients with venous insufficiency: A double blinded, randomized controlled trial. Phlebology 2021;36(6):440‑9.

2. de Moraes Silva MA, Nakano LC, Cisneros LL, Miranda F. Balneotherapy for chronic venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2023;1(1):CD013085.

3. Parkyn WR, Chan CY, van Rij AM. Skin problems in the lower legs of morbidly obese patients and the possible role of bariatric surgery. J Obes Weight Loss Ther 2014;4(04).

4. De Maeseneer MG, Kakkos SK, Aherne T, Baekgaard N, Black S, Blomgren L, et al. Editor’s Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical practice guidelines on the management of chronic venous disease of the lower limbs. Eur J Vasc Endovasc Surg 2022;63(2):184‑267.

5. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. Haute Autorité de santé. Ann Dermatol Venereol 2013;140(5):393‑6.

6. Rabe E, Partsch H, Morrison N, Meissner MH, Mosti G, Lattimer CR, et al. Risks and contraindications of medical compression treatment. A critical reappraisal. An international consensus statement. Phlebology 2020;35(7):447‑60.

7. Gloviczki P, Lawrence PF, Wasan SM, Meissner MH, Almeida J, Brown KR, et al. The 2022 Society for Vascular Surgery, American Venous Forum, and American Vein and Lymphatic Society clinical practice guidelines for the management of varicose veins of the lower extremities. Part I. Duplex scanning and treatment of superficial truncal reflux: Endorsed by the Society for Vascular Medicine and the International Union of Phlebology. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2023;11(2):231-61.e6.

8. Martinez-Zapata MJ, Vernooij RW, Simancas-Racines D, Uriona Tuma SM, Stein AT, Moreno Carriles RMM, et al. Phlebotonics for venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2020;11(11):CD003229.

9. Hamel-Desnos C, Miserey G. Pertinence des soins pour les saphènes et récidives. Traitements d’occlusion chimique ou thermique dans l’insuffisance des veines saphènes et des récidives. Phlébologie Annales Vasculaires 2018;71(4):9‑10.

10. Michaels JA, Brazier JE, Campbell WB, MacIntyre JB, Palfreyman SJ, Ratcliffe J. Randomized clinical trial comparing surgery with conservative treatment for uncomplicated varicose veins. Br J Surg 2006;93(2):175‑81.

11. Keller WL. A new method of extirpating the internal saphenous and similar veins in varicose conditions: A preliminary report . N Y Med J 1905;82:385‑6.

12. Mayo CH. Treatment of varicose vein. Surg Gyn Obst Br J Surg 1906;2:385‑8.

13. Babcock WW. A new operation for extirpation of varicose veins of the leg. New York Med J 1907;86:153‑6.

14. Muller R. Treatment of varicose veins by ambulatory phlebectomy. Phlebologie 1966;19(4):277‑9.

15. Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire de langue française. 3 - Le XXe siècle : la chirurgie des varices. http://vasculaire.com/3-le-xxe-siecle-la-chirurgie-des-varices

16. Morrison N, Gibson K, Vasquez M, Weiss R, Jones A. Five-year extension study of patients from a randomized clinical trial (VeClose) comparing cyanoacrylate closure versus radiofrequency ablation for the treatment of incompetent great saphenous veins. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2020;8(6):978‑89.

17. Whiteley MS. High intensity focused ultrasound (HIFU) for the treatment of varicose veins and venous leg ulcers. A new non-invasive procedure and a potentially disruptive technology. Current Medical Research and Opinion 2020;36(3):509‑12.

2. de Moraes Silva MA, Nakano LC, Cisneros LL, Miranda F. Balneotherapy for chronic venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2023;1(1):CD013085.

3. Parkyn WR, Chan CY, van Rij AM. Skin problems in the lower legs of morbidly obese patients and the possible role of bariatric surgery. J Obes Weight Loss Ther 2014;4(04).

4. De Maeseneer MG, Kakkos SK, Aherne T, Baekgaard N, Black S, Blomgren L, et al. Editor’s Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical practice guidelines on the management of chronic venous disease of the lower limbs. Eur J Vasc Endovasc Surg 2022;63(2):184‑267.

5. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. Haute Autorité de santé. Ann Dermatol Venereol 2013;140(5):393‑6.

6. Rabe E, Partsch H, Morrison N, Meissner MH, Mosti G, Lattimer CR, et al. Risks and contraindications of medical compression treatment. A critical reappraisal. An international consensus statement. Phlebology 2020;35(7):447‑60.

7. Gloviczki P, Lawrence PF, Wasan SM, Meissner MH, Almeida J, Brown KR, et al. The 2022 Society for Vascular Surgery, American Venous Forum, and American Vein and Lymphatic Society clinical practice guidelines for the management of varicose veins of the lower extremities. Part I. Duplex scanning and treatment of superficial truncal reflux: Endorsed by the Society for Vascular Medicine and the International Union of Phlebology. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2023;11(2):231-61.e6.

8. Martinez-Zapata MJ, Vernooij RW, Simancas-Racines D, Uriona Tuma SM, Stein AT, Moreno Carriles RMM, et al. Phlebotonics for venous insufficiency. Cochrane Database Syst Rev 2020;11(11):CD003229.

9. Hamel-Desnos C, Miserey G. Pertinence des soins pour les saphènes et récidives. Traitements d’occlusion chimique ou thermique dans l’insuffisance des veines saphènes et des récidives. Phlébologie Annales Vasculaires 2018;71(4):9‑10.

10. Michaels JA, Brazier JE, Campbell WB, MacIntyre JB, Palfreyman SJ, Ratcliffe J. Randomized clinical trial comparing surgery with conservative treatment for uncomplicated varicose veins. Br J Surg 2006;93(2):175‑81.

11. Keller WL. A new method of extirpating the internal saphenous and similar veins in varicose conditions: A preliminary report . N Y Med J 1905;82:385‑6.

12. Mayo CH. Treatment of varicose vein. Surg Gyn Obst Br J Surg 1906;2:385‑8.

13. Babcock WW. A new operation for extirpation of varicose veins of the leg. New York Med J 1907;86:153‑6.

14. Muller R. Treatment of varicose veins by ambulatory phlebectomy. Phlebologie 1966;19(4):277‑9.

15. Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire de langue française. 3 - Le XXe siècle : la chirurgie des varices. http://vasculaire.com/3-le-xxe-siecle-la-chirurgie-des-varices

16. Morrison N, Gibson K, Vasquez M, Weiss R, Jones A. Five-year extension study of patients from a randomized clinical trial (VeClose) comparing cyanoacrylate closure versus radiofrequency ablation for the treatment of incompetent great saphenous veins. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2020;8(6):978‑89.

17. Whiteley MS. High intensity focused ultrasound (HIFU) for the treatment of varicose veins and venous leg ulcers. A new non-invasive procedure and a potentially disruptive technology. Current Medical Research and Opinion 2020;36(3):509‑12.

Encadrés

Encadrés