La pénurie de psychiatres peut être comprise comme un effet de ciseau entre l’augmentation de la demande de soins psychiatriques, en particulier chez les jeunes, et une démographie médicale défavorable du fait d’une pyramide des âges déséquilibrée. Dans ce contexte, chercher des formes de subsidiarité avec d’autres professionnels de la santé mentale est une évidence.

La collaboration entre psychiatres et infirmiers a pris une nouvelle dimension avec la création du statut d’infirmier en pratique avancée (IPA). La subsidiarité s’applique ici à l’ensemble des soins, en intégrant l’attention portée au somatique et au biologique, avec notamment une délégation de compétences pour le renouvellement de prescriptions médicamenteuses.

Une autre piste de subsidiarité est la collaboration avec les psychologues. Elle existe de longue date mais se trouvait fort limitée par la question du coût des soins dans le secteur libéral. En effet, pour consulter un psychologue en ville, il n’y avait, jusque-là, pas de prise en charge par l’Assurance maladie ; tout au plus, une participation limitée des mutuelles était possible. De ce fait, cela en limitait l’accès aux plus favorisés.

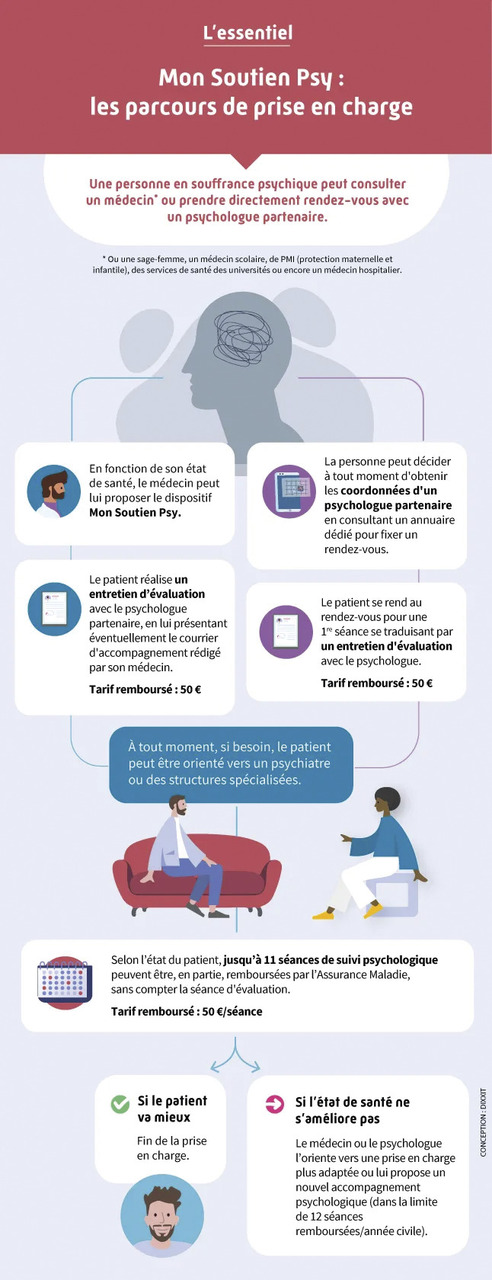

Dans le contexte de pandémie de Covid- 19 et d’explosion de la demande en soins psychiques, divers dispositifs ont été expérimentés pour permettre un financement des soins délivrés par des psychologues. Ils ont été unifiés en avril 2022 dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Celui-ci prévoyait initialement une consultation de bilan et au maximum sept consultations de suivi à des tarifs respectifs de 40 et 30 euros ; les psychologues sont conventionnés par l’Assurance maladie, qui prend en charge 60 % du prix de la consultation, le reste pouvant être remboursé par les complémentaires santé. Grâce à ce dispositif, l’Assurance maladie peut prendre en charge l’intégralité des frais pour les publics précaires. En 2023, ce sont 243 006 patients qui ont consulté 2 529 psychologues avec un total de 1 205 234 séances.1 C’est un début, mais c’est peu.

Le tarif peu onéreux a été vivement critiqué, puisque peu attractif pour les professionnels. Au début de l’été 2024, le gouvernement a augmenté ce tarif (50 euros pour la consultation initiale comme pour les suivantes) et le nombre de séances prises en charge (12 par an).2 La nécessité d’être systématiquement adressé par un médecin a également été supprimée, sauf en cas de troubles psychiques qui ne sont pas considérés comme légers à modérés ou si un traitement psychotrope est en place. Face à cette évolution, le corps des psychologues reste partagé : certains y voient une avancée vers l’élargissement de l’accès aux soins par les psychologues,3 d’autres pointent les limites persistantes à l’accès et expriment un refus de voir les psychologues devenir des professionnels de santé et perdre ainsi leur autonomie vis-à-vis du monde médical ; c’est la crainte de devenir une profession paramédicale.4

Il va falloir dépasser cela, et le corps médical aura à jouer un rôle en reconnaissant pleinement les compétences spécifiques des psychologues et en cultivant une posture accueillante. En France, le monde médical peut être parfois crispé dans son partage avec les autres professions. Au-delà de certaines missions d’évaluation très anciennes, dans lesquelles les psychologues ont souvent été cantonnés dans les hôpitaux publics, nous avons besoin des psychologues pour des missions de soins directs auprès des patients, qu’ils soient d’ordre psychothérapeutique et/ou psychosocial.

Dans le domaine psychosocial, on inclut notamment la psycho-éducation, les techniques de réhabilitation psycho-sociales et plus récemment de remédiation cognitive. Il s’agit de méthodes qui peuvent se pratiquer en groupe car ce format est économiquement beaucoup plus performant et bénéficie de la potentialisation liée à la dynamique de groupe. Les psychologues peuvent souvent y travailler de concert avec des infirmiers, IPA et/ou travailleurs sociaux. La prise en charge des soins par les psychologues en ville est encore limitée aux consultations individuelles et focalisée sur la notion de troubles légers ou modérés. Cela complique le développement de ces activités thérapeutiques en groupe par des psychologues libéraux.

Dans le domaine des psychothérapies au sens strict, quel que soit le modèle théorique de référence, de nombreuses missions peuvent être confiées aux psychologues. En effet, la psychothérapie est au cœur de leurs compétences, pour autant qu’ils y soient formés : il y a là un gisement d’économies de temps psychiatrique et de possibilités d’aider les patients en leur permettant de bénéficier d’une psychothérapie adaptée à leurs besoins. Il est possible de défendre la thèse selon laquelle, dans les dernières décennies, il y a eu davantage de progrès dans le champ de la psychothérapie (ou des traitements psychosociaux) que dans celui de la psychopharmacologie où, après une ère riche (en quelque sorte les Trente Glorieuses du psychotrope), il y a eu une stagnation. Ces progrès concernent différents troubles psychiatriques, mais particulièrement des troubles dont la prévalence augmente chez les adolescents et les jeunes adultes : troubles anxieux et dépressifs sous-tendus par des préoccupations existentielles, troubles post-traumatiques, trouble de la personnalité limite, difficultés d’adaptation liées à des troubles neurodéveloppementaux. Les psychiatres n’ont pas la disponibilité pour assurer toutes ces psychothérapies et n’ont pas toujours la formation adéquate – notre pays n’étant pas l’un des plus exigeants sur la formation psychothérapeutique des psychiatres. Bien sûr, tout psychiatre doit avoir des compétences psychothérapeutiques, mais il doit aussi maîtriser tant d’autres connaissances qu’il peut être difficile de maîtriser de façon optimale un outil psychothérapeutique spécifique. Cela soulève aussi la question de comment doit être formé un psychologue psychothérapeute, et un débat a déjà été ouvert sur une perspective de formation de troisième cycle analogue à celle des internes en médecine.

Ainsi, confier des soins psychothérapeutiques aux psychologues doit se faire en coordination avec les psychiatres, tout en sachant que leur intervention n’est pas toujours indispensable. La coordination du volet médical peut souvent se faire avec un autre acteur important des soins primaires en psychiatrie : le médecin généraliste. Le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles est en plein essor, comme réponse à la question de la désertification médicale. Très fréquemment, un ou une psychologue intègre ces projets. C’est une voie d’avenir de l’intégration des soins psychiques dans la médecine générale. Avec, à la clé, une facilitation de l’accès à ces soins, des échanges multidisciplinaires et des perspectives d’économies de temps médical précieux pour toutes les spécialités, y compris la médecine générale !

Médecins généralistes comme psychiatres ont tout à gagner de ces évolutions, même si, pour les médecins comme pour les psychologues, il faut s’adapter au changement. On peut faire une analogie forte entre l’intérêt pour les psychiatres à développer leur collaboration avec les psychologues et celui qu’ils peuvent avoir à travailler avec des pharmaciens cliniciens formés en psychopharmacologie.5 Le médecin ne peut pas tout savoir et tout faire seul. La richesse de la collaboration entre psychiatres et psychologues ouvre des perspectives aussi pour le monde hospitalo-universitaire qui a tout à gagner à intégrer des psychologues avec des statuts d’enseignants-chercheurs à l’université comme nous en avons l’expérience dans notre service et comme en ont fait l’expérience d’autres collègues.

Les évolutions organisationnelles et réglementaires vont dans la bonne direction. Mais il faudra aller plus loin certainement, notamment pour faciliter les traitements psychologiques en groupe. Un système de santé performant doit s’appuyer sur un ensemble de compétences professionnelles, dont celle des psychologues. Les psychiatres et les médecins ont besoin d’eux !

2. Mon soutien psy : fin de l’adressage médical et hausse du tarif des consultations (Journal officiel). APM News, dépêche 28 juin 2024.

3. Fédération française des psychologues et de psychologie. MonSoutienPsy :des évolutions annoncées. Communiqué du 6 avril 2024 : https://bit.ly/4gzdcHw

4. Mon soutien psy : « c’est toujours non » pour le Syndicat national des psychologues. APM News, dépêche 3 juillet 2024.

5. Javelot H, Dizet S, Straczek et al. Enhancing the role played by clinical pharmacists in psychiatric settings to better integrate clinical psychopharmacology into the decision-making process. Therapies 2021;76:149-56.