De quoi s’agit-il ?

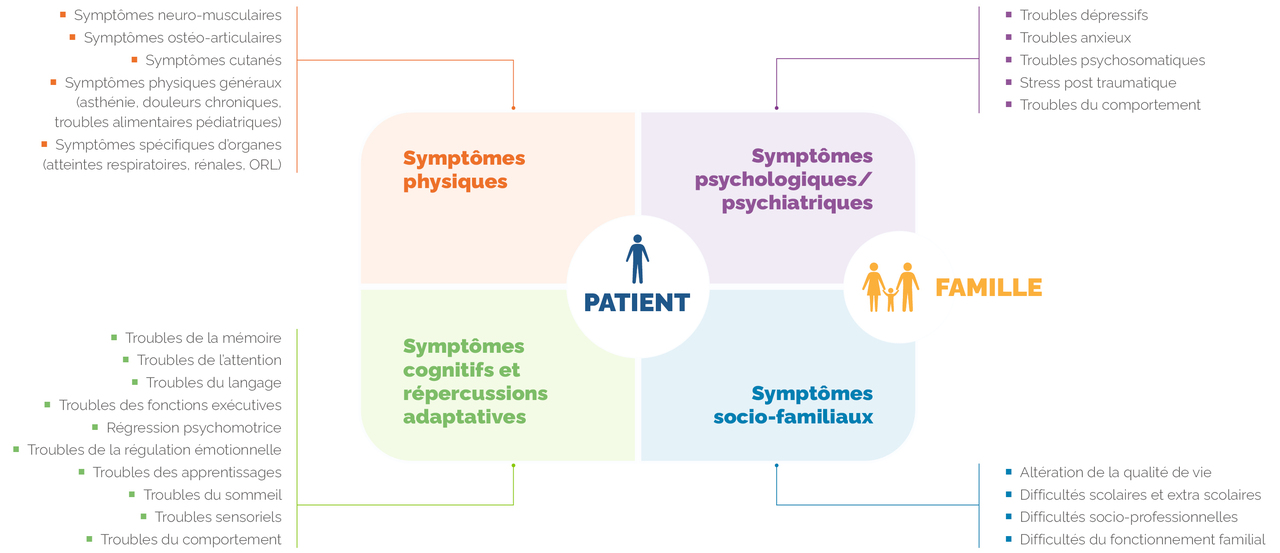

Le PICS-p (Post-intensive care syndrome in pediatrics), ou syndrome post-réanimation pédiatrique, est défini par la survenue ou l’aggravation, au décours d’un séjour en soins critiques pédiatriques, de symptômes physiques, cognitifs, psychologiques/psychiatriques et/ou sociofamiliaux, pouvant entraîner des limitations d’activité ou altérer la qualité de vie de l’enfant et de sa famille. Les symptômes peuvent être (voir figure) :

- physiques : manifestations d’ordre général (asthénie, douleurs chroniques, troubles alimentaires), neuromusculaires, ostéoarticulaires, cutanées et/ou atteintes d’organes (respiratoires, rénales, ORL) ;

- cognitifs : troubles de la mémoire, du langage, de l’attention/des fonctions exécutives, de la compréhension, de la régulation émotionnelle… et leurs répercussions adaptatives (troubles des apprentissages, du comportement, dans les relations interpersonnelles…) ;

- psychologiques/psychiatriques pour l’enfant et sa famille : troubles anxieux, dépressifs, stress post-traumatique… ;

- sociofamiliaux : difficulté de retour à l’école voire refus scolaire anxieux, difficultés dans l’environnement extrascolaire ; altération du fonctionnement familial (parents et fratrie), répercussion sur l’activité professionnelle des parents, difficultés de retour à l’école pour la fratrie.

Facteurs de risque

Le PICS-p peut survenir chez tout enfant ayant été hospitalisé en soins critiques pédiatriques (SCP), mais certains facteurs de risque sont connus. Ils sont indiqués dans le tableau 1 ci-contre.

Étant donné qu’aucun outil fiable de prédiction de la survenue d’un PICS-p à l’échelle individuelle ne peut être recommandé à l’heure actuelle, la HAS incite les praticiens à rechercher activement et de façon répétée ce syndrome chez tout patient ayant été hospitalisé en SCP, a fortiori lorsqu’un ou plusieurs facteurs de risque sont présents.

Comment dépister ?

Il faut être particulièrement attentifs aux signes qui apparaissent dans l’année qui suit l’admission en SCP, notamment dans les 3 mois suivant le retour au domicile. La HAS recommande d’inciter les parents à prendre un rendez-vous systématique avec le médecin traitant de l’enfant (présentiel ou téléconsultation), dans le mois qui suit la sortie d’hospitalisation ; il faut également les informer des différents symptômes évocateurs.

L’interrogatoire et l’examen clinique peuvent à eux seuls orienter. Aucun symptôme n’est pathognomonique, mais ils ont valeur de signe d’alerte. En cas de suspicion, on peut s’aider d’échelles spécifiques (voir tableau 2).

Suivi

La prise en charge repose sur un programme de soins adapté (ambulatoire ou centre de rééducation) avec pour objectif la restauration d’une dynamique familiale, sociale et scolaire adaptée à l’âge et à la pathologie, et une amélioration de la qualité de vie.

Il est recommandé que le suivi des patients soit réalisé par une équipe pluridisciplinaire, initiée par un professionnel de santé hospitalier, qui doit remettre systématiquement aux parents un courrier de sortie adressé au médecin traitant.

Qu’en retenir ?

➔ Un syndrome post-réanimation pédiatrique doit être évoqué devant tout symptôme apparaissant de novo , persistant ou s’aggravant au décours d’une hospitalisation en soins critiques pédiatriques, en particulier chez les patients à risque.

➔ Les symptômes peuvent concerner l’enfant et/ou l’entourage familial proche.

➔ Le dépistage doit être systématique, particulièrement dans l’année qui suit l’admission en soins critiques.

Martin Agudelo L. Syndrome post-réanimation : recos HAS. Rev Prat (en ligne) 19 juin 2023.