De plus en plus de personnes âgées se font opérer de la hanche, de l’épaule ou du genou, avec pose d’une prothèse. Du fait de la réticence de la part des patients mais aussi des médecins, ces opérations sont souvent retardées et réalisées quand il n’est plus possible de faire autrement, à un âge très avancé. Avec les progrès anesthésiques, orthopédiques et le développement des unités périopératoires gériatriques, il est tout à fait possible d’opérer les patients très âgés (plus de 85 ans), avec une prise en charge périopératoire optimisée, limitant ainsi les complications.

Par ailleurs, les prothèses actuelles ont une durée de vie plus longue que les précédentes : supérieure à vingt ans pour les prothèses totales de hanche (PTH), supérieure à quinze ans pour les prothèses totales du genou (PTG) et les prothèses totales de l’épaule (PTE).

Selon une étude publiée en 2021 et menée sur une cohorte au Royaume-Uni, la mortalité dans les suites opératoires de pose d’une PTH ou d’une PTG programmée est respectivement de 0,34 % et 0,26 %.1 A contrario, dans le cadre d’une chirurgie urgente de fracture de l’extrémité supérieure du fémur, la mortalité postopératoire rapportée dans la littérature s’élève à 6 %. Ces données invitent à anticiper le geste et à ne pas attendre la fracture pour opérer !

Une prise en charge adaptée commence par l’évaluation gériatrique après indication chirurgicale de prothèse afin d’évaluer les bénéfices et les risques de cette intervention.

Évaluation du risque opératoire

L’évaluation gériatrique préopératoire permet de détecter les fragilités médicales, fonctionnelles, psychologiques ou sociales du sujet âgé et de mettre en place des stratégies préventives adaptées à son état.2 Elle permet également d’évoquer les risques postopératoires.

En 2012, les sociétés savantes américaines de gériatrie et de chirurgie ont établi des recommandations en matière d’évaluation préopératoire du sujet âgé ; elles intègrent plusieurs marqueurs de fragilité à risque de complications périopératoires :3 les capacités cognitives et thymiques, l’état cardiorespiratoire, l’état fonctionnel, le risque de chute, l’état nutritionnel et les traitements médicamenteux en cours. L’évaluation débute toujours par un interrogatoire complet afin de comprendre les attentes du patient vis-à-vis de l’opération en précisant les douleurs, la gêne occasionnée et le retentissement sur la vie quotidienne.

Capacités cognitives et thymiques

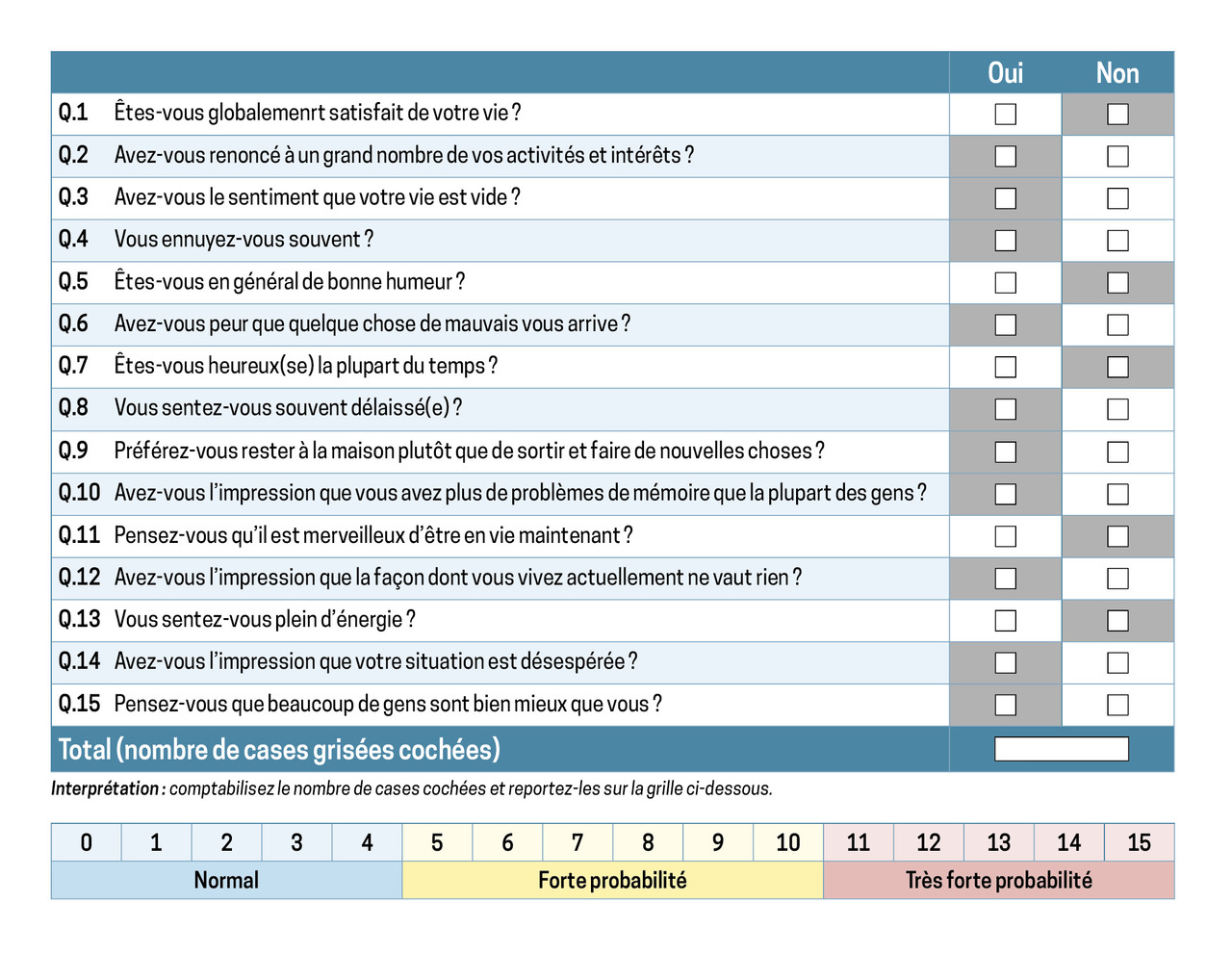

Elles sont évaluées par deux échelles : la Mini Mental State Examination (MMSE),4 qui est un test d’évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique, et la Geriatric Depression Scale (GDS) [fig. 1]5, qui est un outil de dépistage de la dépression.

En cas de troubles cognitifs, l’anesthésie générale est privilégiée.

Néanmoins, en cas de troubles cognitifs sévères, la question du bénéfice de l’intervention se pose, car le patient a un risque important de syndrome confusionnel postopératoire, associé à un risque de chute, avec l’impossibilité de poursuivre une rééducation adaptée par incompréhension des consignes.

En cas de dépression, il a été montré que la récupération fonctionnelle est plus lente, la durée moyenne de séjour hospitalier est allongée et le risque de confusion est augmenté.6

État cardiorespiratoire

Les risques de décompensation cardiaque postopératoire sont à prendre en compte. Les pathologies cardiorespiratoires peuvent constituer des contre-indications à l’anesthésie :

- les cardiopathies droites et le rétrécissement aortique serré contre-indiquent la rachianesthésie ;

- les pathologies cardiopulmonaires aiguës (pneumopathie, décompensation cardiaque…) contre-indiquent l’anesthésie générale.

En cas de rachianesthésie, la titration est préférée afin de délivrer la plus petite dose efficace lors de l’intervention.

Les antécédents et traitements cardiorespiratoires de la personne âgée sont donc analysés afin d’évaluer la sévérité de la pathologie. À l’issue de cette première évaluation, le patient peut être adressé à un cardiologue pour réalisation d’une échocardiographie transthoracique et d’une scintigraphie cardiaque, si nécessaire.

État fonctionnel et risque de chute

Différents tests existent afin d’évaluer l’état fonctionnel : évaluation de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne et les activités instrumentales de la vie quotidienne.7 Cette analyse permet d’estimer le risque de chute et de syndrome confusionnel mais aussi de connaître l’état de « base » du patient afin d’adapter au mieux la prise en charge après l’intervention.

Un patient est à risque de chutes s’il répond par l’affirmative à la question « Avez-vous chuté dans les six derniers mois ? ». Il est recommandé de rechercher les facteurs prédisposant à une chute dès l’âge de 60 ans ; certains facteurs sont modifiables, il faut donc mettre en place des actions correctrices en préopératoire.

État nutritionnel

Le risque infectieux augmente avec la dénutrition et la faiblesse musculaire. En effet, les réserves de protéines constituées par les muscles influent sur les défenses immunitaires et ce, quel que soit l’âge. Les risques d’escarre, de chute et de retard de cicatrisation augmentent également avec la dénutrition.

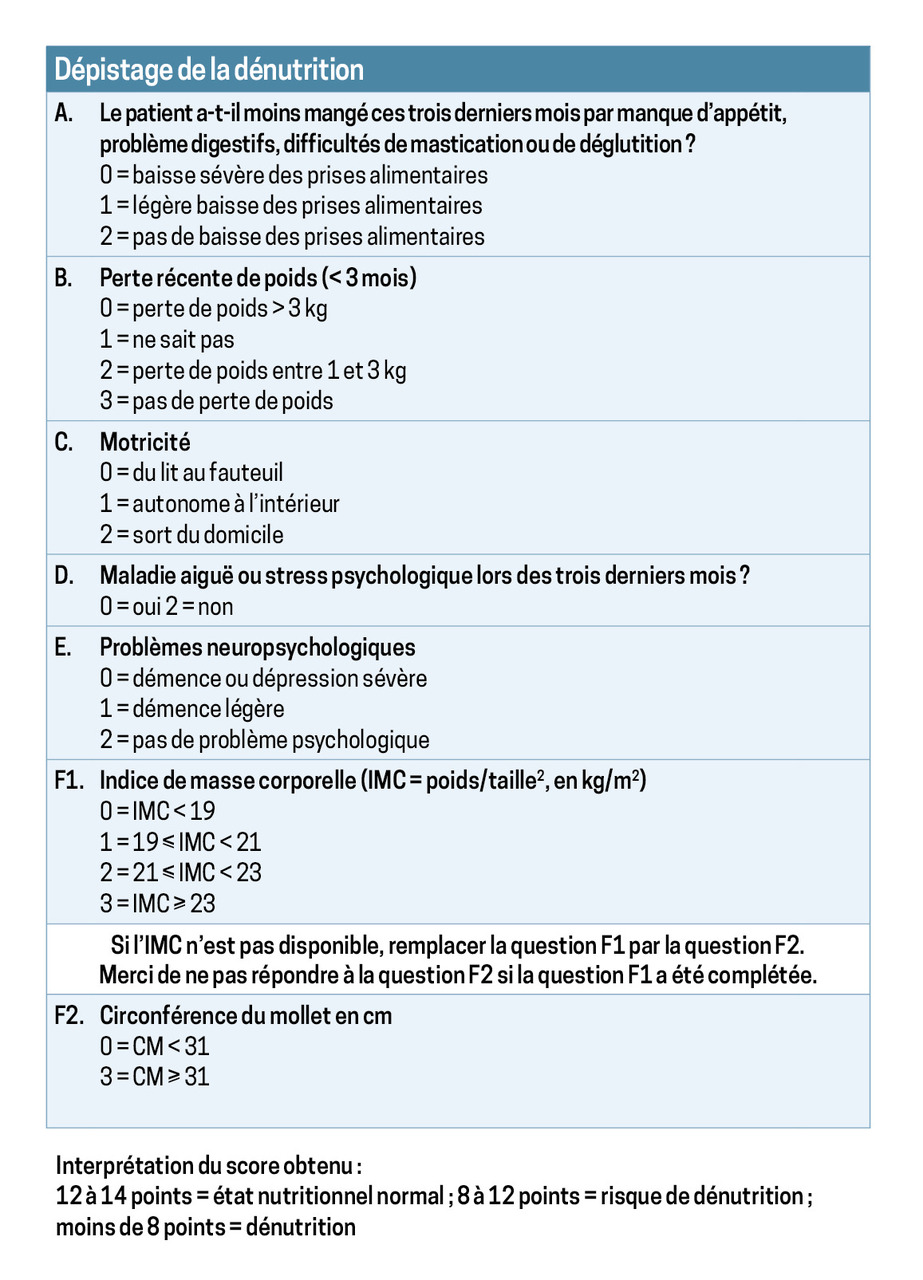

L’état nutritionnel est évalué par le Mini Nutritional Assessment (fig. 2), échelle de dépistage spécifiquement conçue pour les personnes âgées. Elle évalue divers aspects de l’état nutritionnel, y compris l’anthropométrie, les antécédents médicaux, l’autonomie et les apports alimentaires.

En cas de mauvais état nutritionnel avéré, il convient de réévaluer les apports protéiques journaliers, de prodiguer des conseils hygiénodiététiques et de prescrire des compléments nutritionnels si nécessaire.

Traitements médicamenteux

Récupérer les ordonnances des patients permet de retracer plus facilement les antécédents et de rechercher les facteurs de risque de chute (diurétiques, bêtabloquants, somnifères…).

La polymédication fait partie des risques de chute. Elle est définie par la Haute Autorité de santé comme une consommation supérieure ou égale à 10 médicaments par jour ou 5 médicaments dont un diurétique ou un anticoagulant oral (antivitamine-K ou anticoagulants d’action directe).

La prise d’anticoagulants ou antiagrégants n’intervient pas dans la décision opératoire ; ils sont arrêtés puis repris en périopératoire, comme dans le cas du patient plus jeune.

Les antihypertenseurs sont à arrêter systématiquement en postopératoire immédiat, puis repris dès le retour à domicile.

La posologie des antalgiques est, elle, adaptée en postopératoire, puisqu’en général ils sont préalablement prescrits pour les douleurs de l’articulation pathologique.

Les immunosuppresseurs (biothérapies, méthotrexate, etc.) doivent être arrêtés en postopératoire jusqu’à cicatrisation (environ 3 semaines).

Évaluation du risque postopératoire

Connaître le mode de vie et l’entourage du patient permet de préparer les suites opératoires : retour à domicile ou orientation vers un centre de rééducation.

Une fois les informations des différents tests et de l’interrogatoire recueillies, il est important d’évaluer les risques postopératoires les plus fréquents chez les personnes âgées : confusion, chutes, décompensation cardiologique, complications infectieuses et rénales.

Confusion

La confusion concerne 36 % des sujets âgés opérés et n’est pas anodine. En effet, elle entraîne un risque de mortalité augmenté de plus de 30 % dans les deux ans ; elle multiplie par deux le risque de complications majeures postopératoires ; elle allonge la durée du séjour hospitalier d’au moins deux jours ; enfin, elle est responsable d’une moins bonne récupération de l’autonomie.8

De plus, en période confusionnelle, le risque de chute et d’infection secondaire du site opératoire augmente, par manipulation inadaptée du pansement et de la cicatrice par le patient.

Chutes

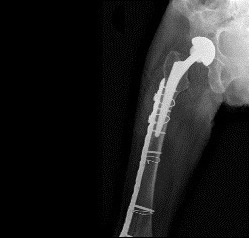

En cas de chute postopératoire, le patient est exposé à une fracture périprothétique (fig. 3) qui peut entraîner des conséquences dramatiques : nouvelle anesthésie générale, appui interdit pendant quarante-cinq jours, voire quatre-vingt-dix jours, avec une perte d’autonomie importante et un risque infectieux.

Décompensation cardiaque

La survenue d’événements cardiovasculaires indésirables postopératoires est triplée chez les patients ayant des antécédents cardiaques préopératoires. En moyenne, cela correspond de 1 à 5 % des complications.

Les événements cardiaques les plus fréquents sont l’infarctus du myocarde, l’arythmie et la décompensation cardiaque.9

Complications infectieuses

Les infections les plus fréquentes sont la pneumopathie, les infections urinaires, celles du site opératoire et des voies veineuses.

Complications rénales

Les modifications hormonales et hémodynamiques liées à l’anesthésie, associées au stress chirurgical, à la ventilation mécanique, à l’hypovolémie ou à l’administration de médicaments néphrotoxiques entraînent une dérégulation du système rénal pouvant être à l’origine d’une insuffisance rénale généralement fonctionnelle et résolutive après hydratation.

Que dire à vos patients ?

La consultation préopératoire d’évaluation gériatrique permet une réflexion conjointe impliquant le patient, son entourage et le médecin traitant afin de répondre à certaines questions :

- existe-t-il un réel retentissement sur la vie quotidienne justifiant le geste (impact sur l’autonomie et la thymie) ? ;

- cette opération est-elle à visée antalgique uniquement ? Par exemple, si le patient est en fauteuil roulant mais qu’il se plaint de douleurs importantes de la hanche avec ostéonécrose de la tête fémorale, l’unique solution est de proposer la pose d’une prothèse de hanche ;

- existe-t-il des signes de syndrome dépressif ? Si le patient perd en autonomie, dort moins bien du fait de la douleur et qu’il montre les signes de dépression, il convient de lui proposer l’opération si les risques postopératoires évalués sont limités et contrôlables. Sans cette intervention, le patient risque en effet de perdre rapidement et totalement son autonomie à cause de la douleur, avec l’apparition de complications en cascade : limitation des déplacements, perte de la force musculaire, syndrome dépressif, baisse de l’appétit, dénutrition, chute, infection, etc.

La personne âgée et son entourage doivent être informés que le risque de chute est majoré après l’intervention ; une aide technique (canne ou déambulateur) est souvent nécessaire en dépit de la prothèse.

2. Mouchouxa C, Krolak-Salmon P. Syndrome confusionnel postopératoire. Prat Anesth Reanim 2011;15(3):173-9.

3. Chow WB, Rosenthal RA, Merkow RP, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: A best practices guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. J Am Coll Surg 2012;215(4):453-66.

4. HAS. Identification des troubles mnésiques et stratégie d’intervention chez les seniors de 70 ans et plus. Décembre 2014. https://bit.ly/43YSvB2

5. HAS. Repérage et évaluation des facteurs de risque de dépression chez les seniors de 55 ans et plus. Décembre 2014. https://bit.ly/3FIgdHz

6. Leung JM, Sands LP, Mullen EA, et al. Are preoperative depressive symptoms associated with postoperative delirium in geriatric surgical patients? J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005;60(12):1563-8.

7. Briand M, de Nadaï T, Balardy L, et al. Item 130. Échelles évaluant la dépendance en gériatrie. Rev Prat 2020;70(3):e106-7.

8. SFAR. Aubrun F, Baillard C, Beuscart JB, et al. Recommandation sur l’anesthésie du sujet âgé : l’exemple de fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Septembre 2017.

9. SFAR. Derumeaux G, Piriou V, Marret E. Prise en charge du coronarien opéré en chirurgie non cardiaque. Octobre 2011.

Encadrés

Encadrés