Quels rappels physiopathologiques

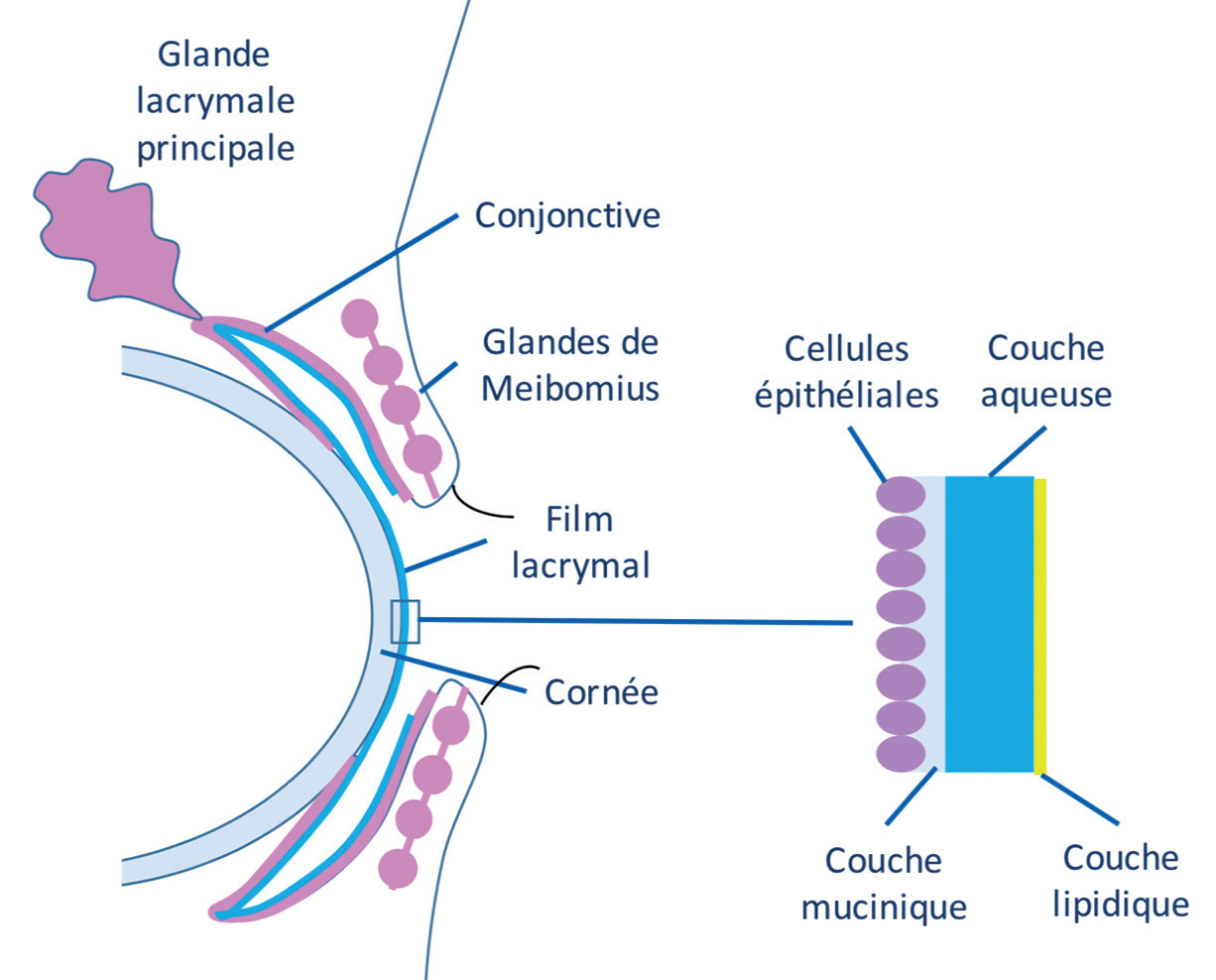

Le film lacrymal normal est composé schématiquement de trois couches :

– mucinique, synthétisée par les cellules à mucus, qui permet d’ancrer les larmes à la surface oculaire ;

– aqueuse, sécrétée par les glandes lacrymales ;

– lipidique, produite par les glandes de Meibomius, qui stabilise l’ensemble et limite l’évaporation (fig. 1).

On distingue deux grandes catégories de sécheresse : par hyperévaporation, dont la cause la plus fréquente est la dysfonction meibomienne ; par hyposécrétion, lors d’une maladie de Gougerot-Sjögren ou secondaire à la prise de médicaments diminuant la sécrétion des larmes.

Quel que soit le mécanisme impliqué, l’inflammation est le maître mot. Elle alimente un cercle vicieux : instabilité et hyperosmolarité du film lacrymal, apoptose des cellules épithéliales et diminution des cellules à mucus, renforçant l’inflammation de surface alors même qu’elle s’avère peu ou pas visible au niveau conjonctival. L’acuité visuelle peut, de la même façon, être conservée et dissociée de la plainte fonctionnelle majeure du patient. Malgré cela, de nombreuses études ont démontré l’impact considérable de la sécheresse oculaire sur la qualité de vie des sujets, qui souffrent plus fréquemment de symptômes anxiodépressifs.

Les principaux facteurs de risque sont, en dehors de l’âge, le sexe féminin, les maladies de système, notamment rhumatismale, et les prises médicamenteuses (psychotropes). Localement, le port de lentilles de contact ou les antécédents de chirurgie réfractive cornéenne sont également des facteurs favorisants.

Évaluer

L’évaluation subjective repose sur le questionnaire OSDI (Ocular Surface Disease Index). Celle objective sur le test de Schirmer, qui consiste à recueillir les larmes sur du papier buvard millimétré. On mesure ensuite la hauteur atteinte par l’humidification, qui se propage par capillarité (normale : 20 mm en 5 min sans anesthésie). Il est important d’éviter le contact entre la bandelette et la cornée qui pourrait déclencher un larmoiement réflexe et rendre le test ininterprétable :

– en cas de test < 5 mm, le mécanisme d’hyposécrétion lacrymale par déficit aqueux est suspecté et évoque le diagnostic de Gougerot-Sjögren. Mais attention : un test de Schirmer normal ne doit pas amener à exclure le diagnostic d’œil sec par atteinte des phases muciniques ou lipidiques (hyperévaporation des larmes) ;

– s’il est compris entre 5 et 20 mm, le déficit aqueux n’est pas spécifique du syndrome de Gougerot-Sjögren.

L’examen en lampe à fente cherche à identifier une blépharite (inflammation palpébrale), une hyperhémie conjonctivale ou une kératite, mise en évidence par des colorants vitaux, dont le chef de file est la fluorescéine.

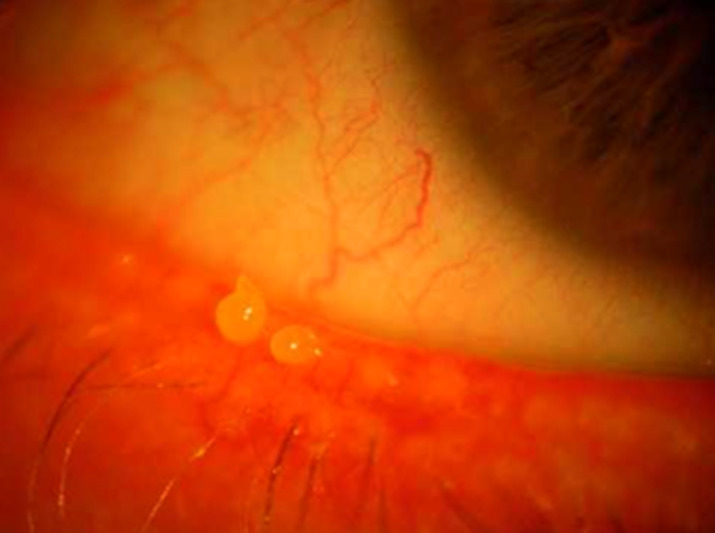

L’examen du visage du patient, à la recherche d’un aspect évocateur de rosacée oculaire en premier lieu, puis l’examen de la marge palpébrale orientent assez facilement vers une blépharite associée ou non à une meibomite, sur l’aspect de l’orifice des glandes, la présence de croûtes et l’association à une inflammation locale (fig. 2).

Quelle prise en charge ?

L’arsenal thérapeutique dans le syndrome sec s’est nettement étoffé depuis plusieurs années. Ainsi, le clinicien a à sa disposition substituts lacrymaux, traitements anti-inflammatoires (ciclosporine), sérum autologue en collyre, bouchons lacrymaux et lentilles sclérales. En cas de dysfonction meibomienne associée, on préconise un traitement par chauffage/massage des paupières ou de nouveaux dispositifs. Ils combinent à la fois la thermothérapie pulsée à un massage palpébral séquentiel (LipiFlow principalement ; iLux et Alcon sont en développement). Leur utilisation en France est marginale en raison de leur prix élevé (consommable très onéreux).

Les substituts lacrymaux sont à prescrire en 1re intention (tableau). Les émollients, tels que les polymères de vinyle, les dérivés cellulosiques, les carbomères, l’HP-guar ou l’acide hyaluronique, confèrent la viscosité, par conséquent la rémanence sur la surface oculaire. Certaines molécules (carbomères, acide hyaluronique) forment des réseaux qui retiennent les molécules d’eau. L’avantage d’une persistance importante du produit sur la cornée est un soulagement prolongé. A contrario, l’inconvénient des composés visqueux est un flou visuel à l’instillation, et certains d’entre eux forment des cristaux collant aux cils en séchant. Ces composés peuvent être combinés à des osmorégulateurs, protégeant contre les dégâts de l’hyperosmolarité lacrymale.

On recommande de prescrire plusieurs substituts lacrymaux de classes différentes, que les patients adaptent à leur activité et à leur ressenti subjectif, en privilégiant les formes sans conservateurs.

Les autres thérapeutiques, de 2e ligne, sont du ressort de l’ophtalmologiste.

Rousseau A. Œil sec : quoi de neuf ? Rev Prat Med Gen 2018;32(999);275-7.