Chez le sujet âgé, la douleur est sous-estimée : avec l’avancée en âge, la démyélinisation des fibres nociceptives entraîne un abaissement du seuil de résistance à la douleur, donc une sous-évaluation de cette dernière. De plus, les symptômes peuvent être différents de ceux retrouvés chez la personne plus jeune. Ces difficultés sont amplifiées en cas de troubles neurocognitifs.

Elle est donc sous-traitée pour cette raison, mais aussi du fait d’une sous-utilisation des thérapeutiques efficaces, notamment les morphiniques (craintes des patients vis-à-vis des effets indésirables, ou de la famille qui les associe à la fin de vie, par exemple).

La difficulté de cette prise en charge chez ces patients, souvent polymédiqués et comorbides, réside à la fois dans la mauvaise tolérance aux antalgiques, la résistance aux traitement habituels et la marge étroite séparant une antalgie correcte et bien tolérée d’une sur-utilisation responsable d’effets indésirables (mais aussi d’une sous-utilisation responsable d’une persistance de la douleur).

Évaluer la douleur du sujet âgé

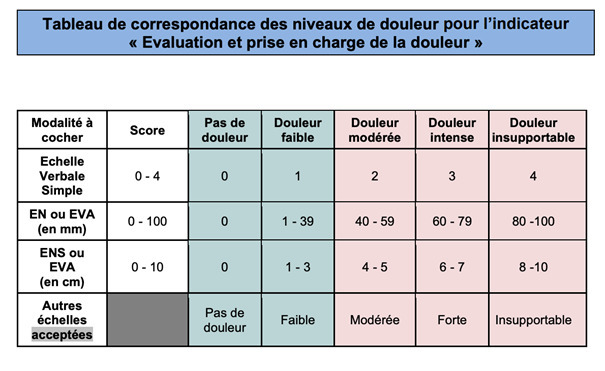

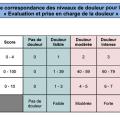

Les mêmes échelles d’autoévaluation que chez les patients plus jeunes peuvent être employés pour apprécier l’intensité de la douleur des patients âgés, y compris pour ceux souffrant de troubles neurocognitifs (la capacité d’autoévaluation de la douleur est souvent bien préservée jusqu’à un stade très avancé des troubles). Les échelles validées par la HAS sont (v. tableau) :

- échelle verbale simple (EVS) de 0 à 4 : la douleur est à prendre en charge si EVS ≥ 2 ;

- échelle visuelle analogique (EVA), de 0 à 10 (en cm) ou 0 à 100 (en mm) : à prendre en charge si EVA ≥ 4/10 cm (ou ≥ 40/100 en mm) ;

- échelle numérique (EN), de 0 à 10 ou à 100 : idem EVA.

Pour les patients non communicants, des échelles d’hétéroévaluation sont disponibles : Algoplus (à télécharger ici) ou ECPA (ici).

Quelles molécules privilégier en cas de douleurs aiguës nociceptives ?

Le paracétamol a toute sa place (en se limitant à 3 g/jour) : il est bien toléré en général, avec une efficacité modérée à bonne, notamment si associée à un morphinique.

En revanche, le néfopam est à bannir, notamment chez les patients ayant des troubles cognitifs, en raison de ses effets anticholinergiques pouvant engendrer syndrome confusionnel, rétention aiguë d’urine, etc.

De même, les antalgiques de palier 2 (codéine, tramadol) sont peu utilisés pour cette raison (effets anticholinergiques). Ils peuvent cependant l’être dans certains cas, chez les patients qui en ont l’habitude, les tolèrent bien et n’ont pas de troubles neurocognitifs, et en respectant des précautions d’emploi similaires à celles des antalgiques de palier 3.

Les morphiniques ont donc toute leur place dans la douleur aiguë de la personne âgée. Contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas contre-indiqués chez l’insuffisant rénal et peuvent être bien tolérés si les précautions d’emploi sont respectées (v. ci-après). Leur prescription ne se limite pas aux situations palliatives (ils n’augmentent pas le risque de décès). Ces molécules peuvent être débutées rapidement en cas d’inefficacité ou mauvaise tolérance aux antalgiques de palier 2.

Comment bien utiliser les morphiniques chez la personne âgée ?

Les règles d’or :

- privilégier la voie per os ;

- débuter à la dose la plus faible possible (mais sans pour autant sous-traiter !) ;

- laisser un intervalle suffisant entre l’introduction des différents traitements ;

- surveiller régulièrement la tolérance et l’efficacité et réadapter le traitement ;

- ne pas oublier les formes à libération prolongée si besoin ;

- prescription sur ordonnance sécurisée (à compter du 31 décembre 2024, l’ordonnance numérique devrait être généralisée).

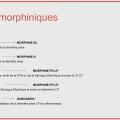

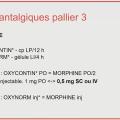

Titration de la morphine

Débuter avec des interdoses < 5 mg de morphine per os (sulfate de morphine). Le délai d’action de cette forme galénique est d’une demi-heure, avec une durée d’action de 4 heures (posologie : 0,08 mg/kg/4 heures). On augmente progressivement selon l’efficacité et la tolérance.

Classiquement, les sirops de morphine sont privilégiés car ils permettent de débuter à petites doses (3 mg) et faire des adaptations fines, notamment pour les patients naïfs de morphiniques, ou de petits poids (< 60 kg). Plus récemment, des comprimés à petites doses (Actiskenan 1 mg ou 2,5 mg) ont été mis à disposition sur le marché, permettant aussi cette titration.

Jusqu’à 6 interdoses par jour peuvent être mises en place ; une forme à libération prolongée peut y être ajoutée si besoin,matin et/ou soir. Les posologies LP peuvent être semblables à celles des interdoses, ou différentes (commencer à 10 mg et augmenter si besoin). L’interdose et la dose LP peuvent être données en même temps.

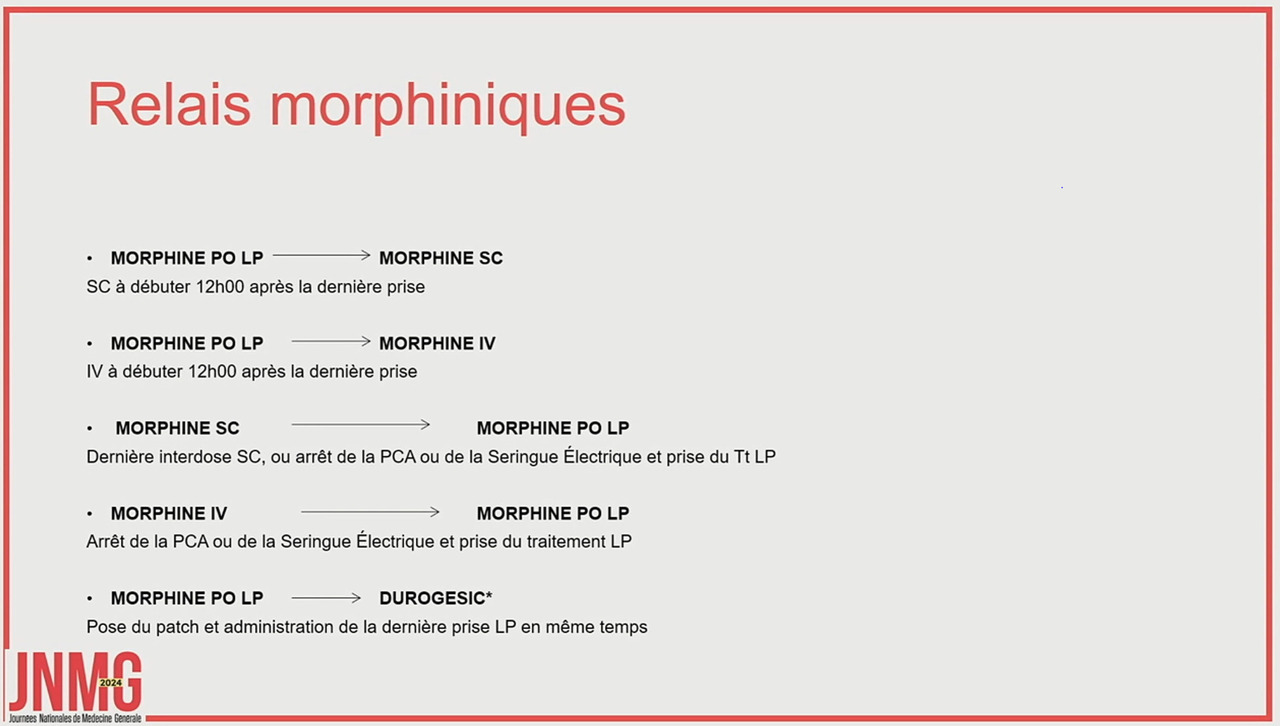

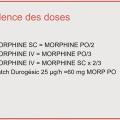

Un relais par patch transdermique de fentanyl peut être intéressant chez les patients atteints de troubles cognitifs ou de la déglutition (meilleure observance) : dans ce cas, le poser en même temps que la dernière prise de dose LP ; il reste en place 3 jours. La posologie initiale en gériatrie est de 12,5 microgrammes/heure puisque c’est celle indiquée pour les patients dont la dose orale journalière de morphine est < 60 mg/24 h. Attention : la vitesse d’absorption du patch est augmentée en cas d’exposition à une source de chaleur ou de fièvre (à éviter, donc).

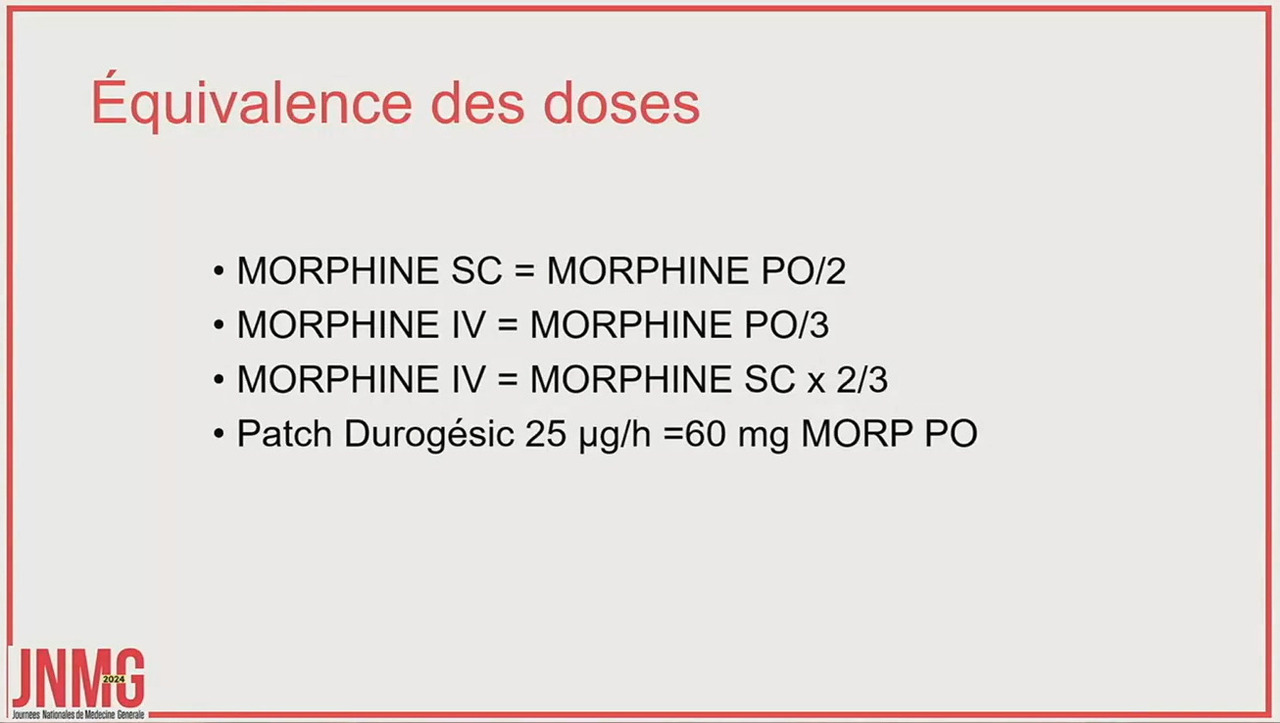

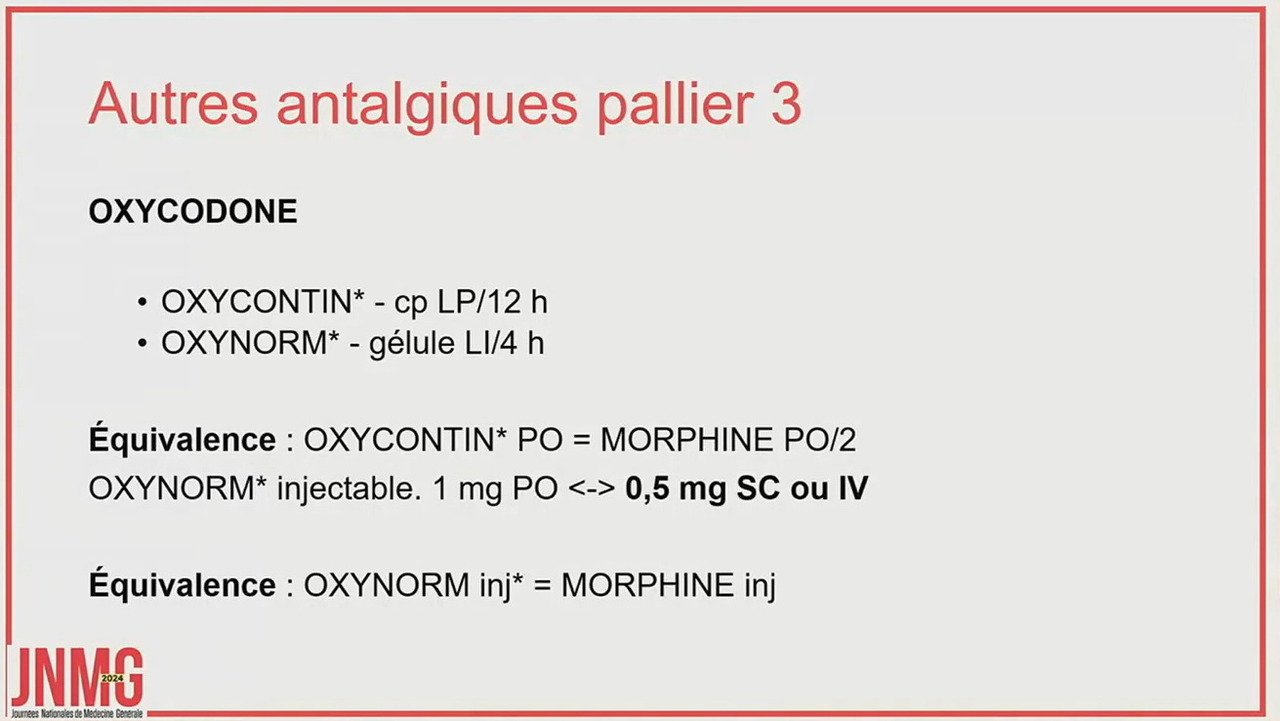

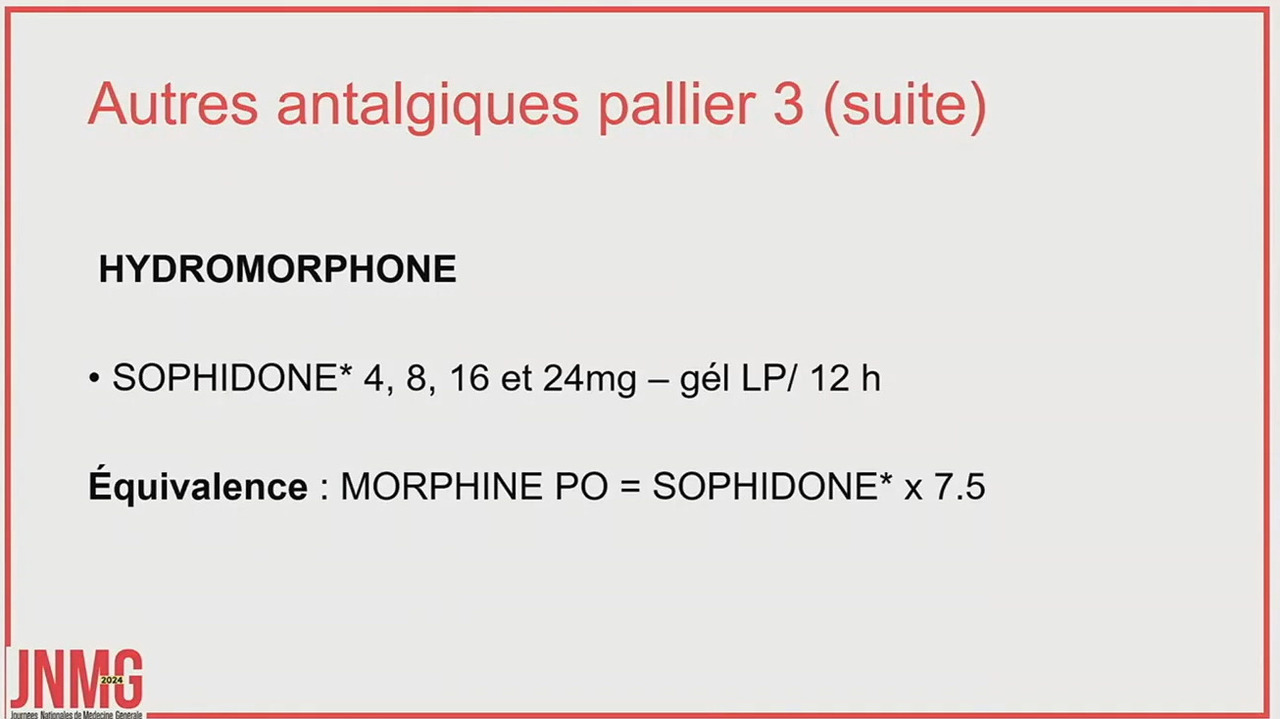

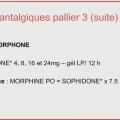

En cas de douleurs réfractaires, un relais par morphine SC ou IV en hospitalisation à domicile (HAD) peut être envisagé (fig. 1 et 2). Une autre possibilité est la rotation des opioïdes : elle consiste en un changement systématique d’un opioïde à l’autre à dose équianalgésique, donc sans augmentation (fig. 3 et 4), à intervalles réguliers ; elle évite la survenue d’une tolérance et peut être mise en place lorsque les effets secondaires empêchent l’augmentation des doses (à noter, toutefois, que l’oxycodone est peu utilisée en pratique gériatrique car les dosages disponibles sont trop importants ; l’hydromorphone l’est encore moins).

Précautions d’emploi et surveillance des effets indésirables

En cas de clairance de la créatinine < 30 mL/min, il est recommandé de débuter le traitement à un quart de la dose normale.

Bradypnée et sédation sont les effets indésirables à surveiller en priorité : ils doivent conduire à arrêter le traitement voire à une antagonisation (naloxone).

La constipation est à prendre en charge avant même son apparition : prescription de laxatifs systématiquement sur la même ordonnance, en plus des conseils hygiénodiététiques (hydratation, régime : pruneaux…).

Les effets indésirables liés à la cognition (syndrome confusionnel) peuvent être limités avec les petites posologies, mais sont à surveiller bien entendu.

Dauny V. Douleurs de la personne âgée : une prise en charge particulière. Rev Prat (en ligne) 22 octobre 2024.

À lire aussi :

Gomas JM. Interdoses d’opioïdes : leur prescription doit être anticipée. Rev Prat Med Gen 2021;35(1057);242-4.