Le sommeil et la santé mentale entretiennent des liens complexes et fréquemment bidirectionnels, dès l’enfance. La préservation d’une bonne qualité de sommeil est le précurseur d’une bonne santé mentale. Lorsque le sommeil est altéré, les conséquences sont multiples et touchent de nombreux domaines de développement de l’enfant (cognitifs, comportementaux, émotionnels, somatiques ou encore systémiques). À l’inverse, la plupart des affections pédopsychiatriques ou neurodéveloppementales engendrent des détériorations du sommeil. Le sommeil peut même être, dans certains cas, un biomarqueur précoce d’un trouble psychiatrique ou neurodéveloppemental. Connaître les grands principes du sommeil physiologique en fonction de l’âge de l’enfant et les principaux conseils psychoéducatifs autour des bonnes habitudes de veille-sommeil permet au médecin en soins primaires de venir en aide à des familles bien souvent dépassées par les difficultés de sommeil de leur enfant.

Le sommeil physiologique de l’enfant dépend de son âge

Le sommeil est l’une des grandes fonctions vitales présentes au sein du règne animal. Il correspond à une modification de l’état de conscience et est associé à de nombreux processus physiologiques. Il se met en place très précocement au cours du développement embryonnaire,1 et une rythmicité circadienne apparaît déjà in utero. Néanmoins, au moment de la naissance, le système de régulation veille-sommeil est immature. Il n’existe dans un premier temps aucune distinction jour/nuit. Le sommeil est polyphasique, avec une alternance de phases calmes et agitées. C’est au cours des premiers mois que d’importants mécanismes de régulation permettent au nourrisson d’acquérir progressivement une structuration de l’alternance veille-sommeil. Le sommeil devient principalement nocturne autour de l’âge de 3 mois, en cohérence avec la mise en place de la rythmicité circadienne de la température et de la mélatonine endogène.2 Il subit ensuite d’autres processus de maturation qui accompagnent et soutiennent le développement cognitif et psychoaffectif de l’enfant.

Temps de sommeil

Le temps de sommeil est une donnée évolutive au cours de la vie, sous forte influence développementale.2,3 En effet, les besoins de sommeil de l’enfant suivent la maturation cérébrale, intense dans les premiers mois de vie, puis se raccourcissent progressivement avec l’avancée en âge. Le temps de sommeil représente entre 60 et 70 % d’une période de vingt-quatre heures chez le nouveau-né et le nourrisson, avec classiquement des siestes en matinée, en début et en fin d’après-midi. Par la suite, le temps de sommeil diminue progressivement, laissant la place à une seule sieste en tout début d’après-midi, souvent vers l’âge de 18 mois. Cette sieste disparaît entre 4 et 6 ans, selon les enfants, sachant qu’il existe un enjeu de santé publique très important autour de la sieste à l’âge de l’école maternelle.4,5 Des recommandations sur la durée du sommeil (tableau) tiennent compte de l’âge de l’enfant mais aussi des variations interindividuelles du besoin de sommeil en proposant des normes basses (enfants courts dormeurs) et des normes hautes (enfants longs dormeurs).

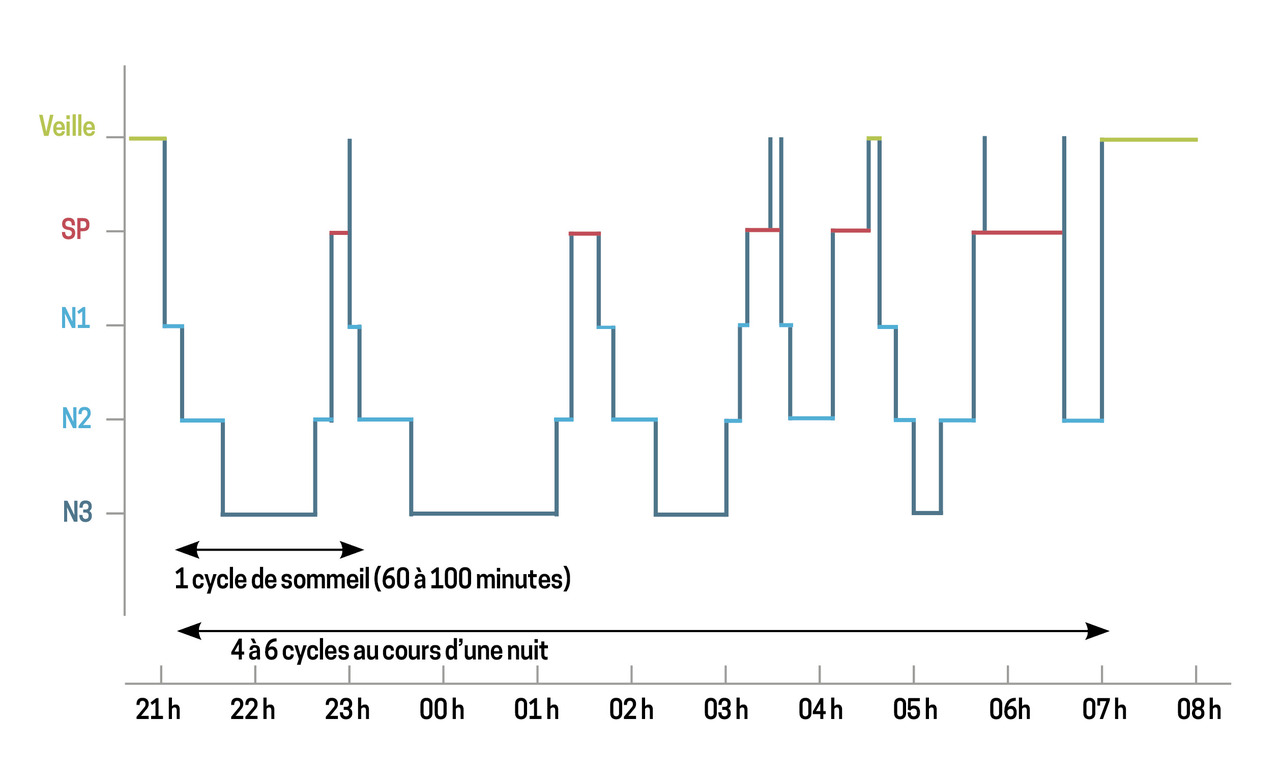

Architecture du sommeil

Le sommeil physiologique est organisé en trois stades principaux : le sommeil lent léger (lui-même divisé en N1 et N2), le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Une nuit est classiquement constituée de quatre à six cycles de sommeil, qui durent chacun entre soixante et cent minutes, en fonction de l’âge de l’enfant (fig. 1). Ces cycles de sommeil sont entrecoupés de phases d’éveil plus ou moins prolongées totalement physiologiques. À 3 mois, le nourrisson peut avoir jusqu’à huit éveils nocturnes sans que cela ne soit lié à une fragmentation pathologique du sommeil. À 18 mois, on dénombre classiquement quatre ou cinq éveils physiologiques par nuit. Le nombre d’éveils nocturnes diminue progressivement avec l’âge. À partir de 2 ans, le sommeil nocturne se consolide davantage et les éveils nocturnes deviennent moins fréquents.

Grandes fonctions du sommeil

Le sommeil joue un rôle majeur dans la régulation homéostasique de nombreuses fonctions de l’organisme. Une dette de sommeil, qu’elle soit ponctuelle ou chronique, entraîne un cortège de conséquences chez l’enfant en développement, visibles à court et à long termes.

Le sommeil lent profond serait notamment impliqué dans la récupération des réserves énergétiques, dans l’élimination des « déchets » neuronaux accumulés la veille, dans la consolidation mnésique, dans la régulation de l’humeur et des émotions, dans le renforcement des défenses immunitaires ou encore dans la régulation de certaines sécrétions hormonales (notamment l’hormone de croissance et des hormones sexuelles à la puberté).

Le sommeil paradoxal aurait, quant à lui, un rôle dans la maturation cérébrale, dans l’encodage en mémoire procédurale, dans la régulation émotionnelle ainsi que dans la genèse du contenu onirique dans sa majorité, lui-même impliqué dans la régulation des émotions.

Troubles du sommeil et santé mentale chez l’enfant

Quelle prévalence ?

Les troubles du sommeil de l’enfant constituent un motif de consultation très fréquent dans les consultations pédiatriques en soins primaires. Tous troubles confondus, ils peuvent toucher entre 25 et 50 % des enfants et adolescents.7 Le taux de prévalence et les causes de ces troubles du sommeil sont variables en fonction des âges de la vie.

Chez le nouveau-né, il existe fréquemment des difficultés de sommeil mineures et transitoires en lien avec la structuration du système veille-sommeil. Jusqu’à un tiers des enfants de moins de 2 ans auraient des difficultés de sommeil significatives, avec un retentissement sur leur niveau d’énergie dans la journée et/ou sur la qualité de vie de la famille.

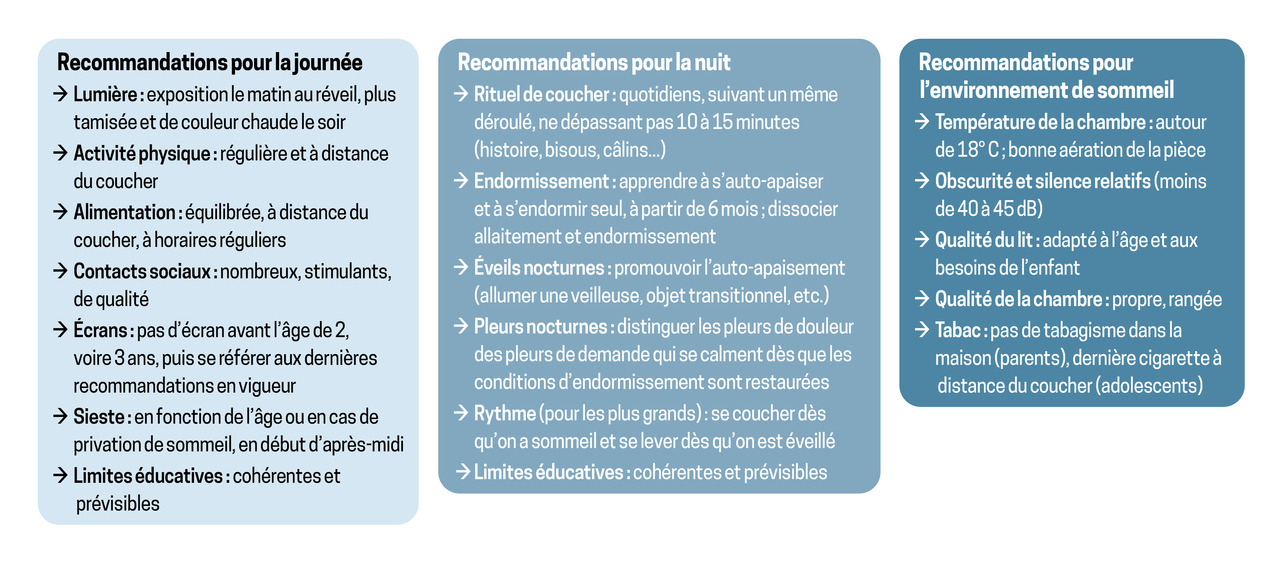

La prévalence diminue ensuite progressivement (23 % chez les 2 - 3 ans et 14 % chez les 4 - 6 ans).8 À ces âges, il s’agit fréquemment d’insomnies d’origine comportementale qui peuvent être améliorées par des conseils psychoéducatifs pour de bonnes habitudes de veille et de sommeil (fig. 2).9

On constate ensuite une légère hausse de la prévalence des troubles du sommeil chez l’enfant d’âge scolaire (environ 2 enfants sur 5).10 Cela s’explique par la co-occurrence, à ces âges, des origines psychocomportementales et des causes organiques (troubles respiratoires obstructifs du sommeil, syndromes des jambes sans repos et de mouvements périodiques nocturnes notamment).

Enfin, à l’adolescence, les altérations du sommeil sont également extrêmement prévalentes. Il est estimé que 16 % des adolescents de 11 ans et 40 % des adolescents de 15 ans ont un déficit de sommeil significatif.11 Ici, les troubles circadiens du rythme veille-sommeil, et en particulier le syndrome de retard de phase de sommeil, sont extrêmement présents, accentués ces dernières années par l’omniprésence des écrans dans cette population.11

Pour quelles conséquences ?

La définition même des troubles du sommeil s’attache à la recherche de répercussions fonctionnelles pour établir un diagnostic. Le retentissement est multimodal et touche à la fois la qualité de vie de l’enfant, son développement et le fonctionnement familial. Une anamnèse rigoureuse et approfondie est nécessaire pour ne pas méconnaître ces conséquences sur la santé physique et mentale de l’enfant et sur sa famille.

Tout d’abord, le manque de sommeil peut se traduire par des conséquences visibles et rapides sur le comportement de l’enfant (versant externalisant).12 Des colères et des pleurs plus fréquents, une opposition, de l’auto- ou de l’hétéroagressivité peuvent être les conséquences d’une dette de sommeil chez l’enfant. Ces comportements sont très liés à la régulation des émotions, qui est fréquemment impactée (versant internalisant). Ainsi, des manifestations anxieuses ou dépressives peuvent survenir dans des contextes de troubles du sommeil chroniques.

Le sommeil joue un rôle clé sur le plan cognitif et des apprentissages, notamment via la consolidation mnésique au cours du sommeil des apprentissages réalisés dans la journée.13 Une réduction de la durée de sommeil entraîne ainsi des conséquences sur la mémoire à court terme et sur la mémoire de travail. Les capacités attentionnelles sont fréquemment touchées, ainsi que les fonctions exécutives.14 Il est donc primordial de s’intéresser aux résultats scolaires et acquisitions manuelles de l’enfant ainsi qu’à ses activités de loisirs, afin d’évaluer les répercussions des difficultés de sommeil rapportées. Une diminution des performances académiques, du soin apporté à son travail, de l’investissement dans les activités plaisir, voire une authentique régression des apprentissages, sont autant de signaux d’alerte puissants de troubles du sommeil déjà installés.

Au-delà de ces domaines, il est important de rester attentif aux conséquences physiques des troubles du sommeil : croissance, maturation cérébrale, majoration du risque d’obésité et de syndrome métabolique, impact immunitaire, etc.

Enfin, les troubles du sommeil de l’enfant entraînent des conséquences importantes sur la qualité de vie de la famille entière puisqu’ils nécessitent souvent l’intervention des parents et peuvent provoquer l’éveil des autres membres du foyer (fratrie). Ils peuvent avoir des conséquences très significatives sur la qualité du lien d’attachement parent-enfant, ce qui implique de ne jamais banaliser les plaintes autour du sommeil rapportées par les familles.15

Troubles psychiatriques et troubles du sommeil

Les affections psychiatriques constituent plus que jamais un enjeu de santé publique. Tous troubles confondus, ils toucheraient jusqu’à 1 Français sur 3 vie entière. Or, il est admis que nombre de ces maladies débutent dans l’enfance : 48,4 % avant 18 ans et 62,5 % avant 25 ans.16 La demande de soins pédopsychiatriques est en constante augmentation depuis plus de trente ans et s’est encore fortement accentuée avec la pandémie de Covid- 19.17 Les principaux diagnostics en population pédopsychiatrique sont les diagnostics inauguraux de troubles du neurodéveloppement, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l’humeur mais également les troubles du stress post-traumatique.

Par ailleurs, les passages aux urgences pour tentative de suicide connaissent une hausse sans précédent ces dernières années, en particulier chez les adolescents. Des mesures fortes des pouvoirs publics sont essentielles pour pouvoir maintenir une qualité de soins suffisante en France.

Sommeil et troubles de l’humeur

Le retentissement des altérations du sommeil sur la santé mentale des jeunes est de mieux en mieux documenté. Dans l’épisode dépressif caractérisé de l’enfant et de l’adolescent, une hypersomnolence associée à une clinophilie semble un peu plus fréquente que la forme avec insomnie existant chez l’adulte. Toutefois, une étude menée chez des adolescents de 13 à 18 ans suggère qu’une période d’insomnie durant au moins deux semaines pendant l’année qui précède multiplie par 5,4 le risque (odds ratio) de développer un trouble de l’humeur.18

Concernant le risque suicidaire, les troubles du sommeil semblent annonciateurs ou déclencheurs d’un passage à l’acte, puisqu’on retrouve un allongement de la latence d’endormissement et un raccourcissement du temps de sommeil dans les quatre semaines qui précèdent un geste suicidaire.19

Sommeil et troubles du spectre de l’autisme

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont définis par des déficits persistants de la communication et des interactions sociales ainsi que des comportements, intérêts et activités restreints et répétitifs. Ils toucheraient jusqu’à 1 % de la population. La comorbidité est la règle dans les TSA, et les troubles du sommeil sont parmi les comorbidités les plus fréquentes puisqu’ils concerneraient entre 50 et 80 % des enfants.20 Il peut s’agir d’un retard à l’endormissement, d’éveils nocturnes multiples souvent de longue durée ainsi qu’une durée totale de sommeil plus courte sur les vingt-quatre heures. Une prise en charge spécifique, à la fois psychoéducative, comportementale et pharmacologique, permet d’améliorer les troubles qui impactent significativement la qualité de vie des familles.21

Prise en charge des troubles du sommeil chez l’enfant

La première des thérapeutiques consiste à expliquer la physiologie du sommeil et à prodiguer des conseils pour une bonne hygiène du sommeil. L’approche pharmacologique doit rester exceptionnelle.

Approche non médicamenteuse, d’abord et avant tout

Le traitement des troubles du sommeil repose en premier lieu sur des mesures non pharmacologiques.22 La somnoéducation est un principe phare de la prise en charge des troubles du sommeil ; elle se fonde sur une explication de la physiologie du sommeil normal en fonction de l’âge de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que sur la dispensation de conseils de bonnes habitudes de veille et de sommeil (hygiène de sommeil) adaptés à chaque enfant et à sa famille. Étant donné qu’un sommeil de qualité se prépare en journée, les recommandations concernent autant la période diurne que la période nocturne. Les principaux messages-clés sont résumés dans la figure 2.

Le traitement médicamenteux doit rester exceptionnel

La grande majorité des troubles du sommeil de type insomnie ne nécessitent pas de traitement médicamenteux chez l’enfant et peuvent être résolus en combinant la somnoéducation et des approches en thérapies cognitives et comportementales.

L’approche pharmacologique doit rester exceptionnelle en soins primaires, et être considérée uniquement en cas d’échec des approches non pharmacologiques précitées bien conduites. En revanche, en cas de troubles du sommeil particulièrement sévères ou de diagnostics associés (notamment neurodéveloppementaux comme les TSA, ou de sommeil comme dans le syndrome de retard de phase…), un traitement médicamenteux peut être justifié.

Le médecin généraliste ou spécialiste peut initier tous les traitements type mélatonine (en libération immédiate ou prolongée, dans le cadre d’un TSA, un TDAH ou de troubles neurogénétiques) ainsi que l’hydroxyzine ou l’alimémazine.23

Dans la mesure du possible, ce traitement doit être de courte durée et être associé à la mise en place de mesures comportementales qui visent à maintenir les bénéfices obtenus sur le long terme.

Mélatonine

La mélatonine, sous sa forme à libération prolongée, dispose d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le cadre de l’insomnie associée au trouble du spectre de l’autisme et au syndrome de Smith-Magenis, ainsi qu’une autorisation européenne récemment élargie à d’autres troubles neurogénétiques.

La mélatonine à libération immédiate en préparation magistrale est un agent chronobiotique qui peut recaler une phase circadienne des rythmes veille-sommeil trop décalés ; de ce fait, elle dispose d’une indication reconnue dans le traitement du syndrome de retard de phase du sommeil (chez l’adolescent et l’adulte), mais ne bénéficie pas, pour l’heure, d’un remboursement par l’Assurance maladie. De récentes études et consensus traitent de l’intérêt de la mélatonine plus largement dans le traitement de l’insomnie de l’enfant.24 En outre, il est important de noter qu’aucune dépendance à toute forme de mélatonine n’a été documentée jusqu’à présent.

Par ailleurs, concernant la mélatonine en vente libre, la Société française de recherche et médecine du sommeil (SFRMS) déconseille l’utilisation de ces compléments alimentaires – obéissant à la règlementation encadrant les compléments alimentaires, avec un dosage maximal à 1,9 mg – car son dosage réel est moins fiable. Effectivement, en redosant un certain nombre de ces compléments alimentaires, 70 % d’entre eux déviaient très significativement du dosage indiqué sur la boîte, allant de - 83 % à + 478 % du dosage promis.25 En cas d’indication de traitement par mélatonine à libération immédiate, il convient ainsi de recourir à la préparation magistrale.

Sédatifs

Des traitements plus sédatifs comme l’hydrozyzine ou l’alimémazine ont une AMM chez l’enfant avec insomnie, même si les preuves scientifiques de leur efficacité sont très limitées à ce jour ; leur utilisation doit se limiter à de courtes périodes. Ces molécules sont instaurées à une posologie adaptée au poids du patient, et en cas d’antécédents notamment cardiologiques, un électrocardiogramme pour mesurer le QT peut être indiqué avant toute prise d’hydroxyzine.

Enfin, les benzodiazépines n’ont pas d’indication dans les troubles du sommeil en population pédiatrique.

Évolution et suivi

Classiquement, il est recommandé d’évaluer le jeune patient une fois par semaine initialement, et dans le mois pour l’instauration du traitement par mélatonine. Pour cette dernière, une fois le dosage optimal atteint, on recommande une réévaluation tous les six mois, et une pause une fois par an pour réévaluer les troubles du sommeil sous-jacents.

Que dire à vos patients ?

Il existe des recommandations sur la durée du sommeil qui tiennent compte de l’âge de l’enfant et des variations interindividuelles du besoin de sommeil.

Les conséquences des troubles du sommeil de l’enfant sont plurielles : retentissement sur la qualité de vie, sur le développement mais aussi sur le fonctionnement familial.

La plupart du temps, aucune médication n’est nécessaire pour résoudre les troubles du sommeil de l’enfant ; la psychoéducation et le respect de règles d’hygiène du sommeil suffisent.

Pour plus d’information, le site du Réseau Morphée9 dédié aux nourrisson, enfants et adolescents peut être consulté : https ://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/

2. Challamel MJ. Ontogenèse des états de vigilance et de la rythmicité circadienne : de la période fœtale aux six premières années. Som Pediatrie 2005;2(6):5‑11.

3. Wittmann M, Dinich J, Merrow M, et al. Misalignment of Biological and Social Time. Chronobiol Int 2006;23(1‑2):497‑509.

4. Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Dormir, apprendre, grandir ensemble : mieux comprendre l’importance de la sieste et accompagner son évolution à l’école et à la maison. https://bit.ly/4dBu4MH

5. Mazza S, Rey A. Le Passeur - La sieste : comment accompagner son évolution en maternelle ? Septembre 2024. https://bit.ly/4koTqA7

6. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health 2015;1(1):40‑3.

7. Ivanenko A, Gururaj BR. Classification and Epidemiology of Sleep Disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2009;18(4):839‑48.

8. Bruni O, Ottaviano S, Guidetti V, et al. The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC) Construct ion and validation of an instrument to evaluate sleep disturbances in childhood and adolescence. J Sleep Res 1996;5(4):251‑61.

9. Site Réseau Morphée. Le sommeil de l’enfant. 2024. https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr

10. Quach J, Hiscock H, Canterford L, et al. Outcomes of Child Sleep Problems Over the School-Transition Period: Australian Population Longitudinal Study. Pediatrics 2009;123(5):1287‑92.

11. Royant-Parola S, Londe V, Tréhout S, et al. Nouveaux médias sociaux, nouveaux comportements de sommeil chez les adolescents. Encéphale 2018;44(4):321‑8.

12. Liu J, Ji X, Pitt S, et al. Childhood sleep: physical, cognitive, and behavioral consequences and implications. World J Pediatr 2024;20(2):122-32.

13. Short MA, Blunden S, Rigney G, et al. Cognition and objectively measured sleep duration in children: A systematic review and meta-analysis. Sleep Health 2018;4(3):292‑300.

14. Lowe CJ, Safati A, Hall PA. The neurocognitive consequences of sleep restriction: A meta-analytic review. Neurosci Biobehav Rev 2017;80:586‑604.

15. Genet C. Traiter les troubles du sommeil chez l’enfant: soutien et guidance parents-enfant. Éditions Dunod ; 2023.

16. Solmi M, Radua J, Olivola M, et al. Age at onset of mental disorders worldwide: Large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. Mol Psychiatry 2022;27(1):281‑95.

17. Landman B, Cohen A, Khoury E, et al. Emotional and behavioral changes in French children during the COVID-19 pandemic: A retrospective study. Sci Rep 2023;13(1):2003.

18. Blank M, Zhang J, Lamers F, et al. Health Correlates of Insomnia Symptoms and Comorbid Mental Disorders in a Nationally Representative Sample of US Adolescents. Sleep 2015;38(2):197‑204.

19. Rolling J, Ligier F, Rabot J, et al. Sleep and circadian rhythms in adolescents with attempted suicide. Sci Rep 2024;14(1):8354.

20. Schroder CM, Broquere MA, Claustrat B, et al. Approches thérapeutiques des troubles du sommeil et des rythmes chez l’enfant avec TSA. Encephale 2022;48(3):294‑303.

21. Schroder CM, Malow BA, Maras A, et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s Quality of Life. J Autism Dev Disord 2019;49(8):3218‑30.

22. Poirot-Jarot I, Schroder CM. Sommeil, rythmes et psychiatrie. Éditions Dunod, 2016.

23. Site d’aide à la prescription de la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. https://pharmacologie.sfpeada.fr/

24. Rolling J, Rabot J, Schroder CM. Melatonin Treatment for Pediatric Patients with Insomnia: Is There a Place for It? Nat Sci Sleep 2022;14:1927‑44.

25. Erland LAE, Saxena PK. Melatonin Natural Health Products and Supplements: Presence of Serotonin and Significant Variability of Melatonin Content. J Clin Sleep Med 2017;13(2):275-81.

Encadrés

Encadrés