À la fin du XVIIe siècle, après le chaos résultant des conflits entre barbiers et chirurgiens, la réputation de la médecine était devenue désastreuse, ce que le grand Molière avait brillamment mis en scène dans son Malade imaginaire, se moquant des erreurs dogmatiques du doyen Guy Patin et de l’anatomiste Jean Riolan (respectivement Diafoirus père et fils)1 et prenant parti, avec une intuition géniale, pour le réel progrès médical, c’est-à-dire la circulation sanguine selon Harvey.

En revanche, on oublie souvent que la première moitié du XVIIIe siècle, à défaut d’améliorer significativement le contenu du savoir médical, réalisa un effort considérable pour structurer la profession et l’enseignement de la médecine et pour favoriser l’édification de nouveaux hôpitaux comme Cochin, Beaujon ou Necker à Paris.

Mais la Révolution mit fin à tous ces efforts de réorganisation, pour des raisons essentiellement dogmatiques. Cette destruction du système de santé s’effectua en plusieurs temps et aboutit à une inexorable catastrophe sanitaire.

Démantèlement des hôpitaux

Tenus par les religieux, les hôpitaux furent rapidement la cible privilégiée de la hargne anticléricale des révolutionnaires. Carnot, emporté par sa fougue, avait pu clamer : « La plupart des hôpitaux sont encore desservis par des sœurs grises qui distribuent leurs soins avec une partialité marquée... Ce sont des foyers de fanatisme et de contre-révolution. » Comme souvent, la réalité était un peu différente de celle édictée par Carnot. Mais il avait imposé à toutes les religieuses travaillant dans les hospices de prêter le serment révolutionnaire. Bien entendu, la plupart refusèrent, ce qui entraîna une série d’expulsions, d’emprisonnements et, dans certains cas, de condamnations. Sur le plan pratique, ce fut l’abandon des hôpitaux par toutes les soignantes un peu compétentes. L’Ancien Régime n’avait jamais pu fixer les médecins dans les hôpitaux, la Révolution en chassait les infirmières !

Il ne restait plus qu’à brader les bâtiments eux-mêmes, ce que réussit un peu plus tard le comité des finances de la Convention le 23 messidor an II (11 juillet 1794), en mettant en vente le patrimoine hospitalier sous forme de biens nationaux payables en assignats, monnaie très favorable aux acquéreurs... Comme ils n’étaient pas tous stupides, on peut aujourd’hui se demander pourquoi les députés de la Convention ne prirent pas la mesure d’une telle erreur. Là encore, il faudrait se plonger dans l’air du temps pour comprendre. Pour nombre de révolutionnaires, l’hospice était assimilé à un reliquat suranné du pouvoir religieux favorisé par un régime aristocratique, décadent et injuste... À cette époque, personne ne parlait de malades, tant dans l’esprit du temps la maladie ne pouvait qu’être liée à la misère, comme l’exprimait Saint-Just à la tribune de l’Assemblée nationale : « Si la Révolution finie, nous avons encore des malheureux parmi nous, nos travaux révolutionnaires auront été vains. » La Révolution en marche devait donc permettre de supprimer les malades en réglant son sort à la pauvreté. Les lendemains qui chantent, version 1793, il fallait y croire... Le dogmatisme révolutionnaire aboutissait à un contresens grave de conséquences.

La liberté d’entreprendre poussée à son paroxysme

Histoire de ne pas arranger les choses, en proclamant, sous prétexte d’égalité, la liberté de toutes les professions, tout citoyen pouvait s’improviser médecin (décrets de l’Assemblée législative, mars 1791 et de la Convention nationale, 15 septembre 1793)... La loi d’Allarde (souvent improprement nommée décret d’Allarde) fut en effet votée par la Constituante les 2 et 17 mars 1791. Elle énonçait (article 7) le principe de liberté du commerce et de l’industrie au nom de la liberté d’entreprendre : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon. » Elle fut suivie trois mois plus tard par la loi dite Le Chapelier, qui abolissait les corporations présentes sous l’Ancien Régime et interdisait les associations professionnelles, c’est-à-dire le droit de se syndiquer. Ainsi, tout citoyen pouvait se prétendre médecin, ce qui ouvrait la voie aux charlatans de tout poil, trop heureux de faire reconnaître de prétendus talents.

Fermeture des Académies et des facultés

Poursuivant son travail d’épuration, l’Assemblée législative, par la loi du 18 août 1792, supprima les congrégations séculières (religieuses et enseignantes : universités, facultés, sociétés médicales…) ainsi que les confréries.2 Toutes les facultés de médecine et donc l’enseignement médical, si soigneusement optimisé au cours des décennies précédentes, se trouvaient supprimées. Là encore la hargne anticléricale, luttant contre le rôle des religieux dans l’enseignement, emportait la médecine pourtant essentiellement laïque.

Il est aussi vraisemblable que des rancœurs et des jalousies personnelles aient contribué à cette hécatombe. En réalité, l’Académie des sciences, par exemple, était très populaire et, dans ces années de troubles et de confusion, elle conserva sa popularité face aux révolutionnaires, son attitude restant toujours honorable et ferme. Elle essaya de se placer en dehors de la politique pour s’enfermer strictement dans ses travaux ordinaires. Plus tard, quand Antoine-François de Fourcroy*, entraîné par son zèle républicain, lui proposa de s’épurer elle-même et de rayer de sa liste ceux de ses membres suspects d’incivisme comme il l’avait fait en médecine, elle refusa très énergiquement de le suivre (fig. 1).

C’était compter sans Jean-Paul Marat, médecin de son état, qui considérait que ses propres travaux scientifiques n’avaient pas reçu de la part de l’Académie l’accueil qu’il espérait et se vengea dans une redoutable diatribe intitulée Les Charlatans modernes, ou Lettres sur le charlatanisme académique : « Il n’est sorti de son sein qu’une lourde collection de mémoires avortés. Prise collectivement, elle doit être regardée comme une société d’hommes vains, très fiers de se rassembler deux fois par semaine, pour bavarder à l’aise sur les fleurs de lys, ou comme une confrérie d’hommes médiocres, sachant fort peu de choses et croyant tout savoir. » Il prenait directement à partie Nicolas de Condorcet, Joseph-Louis Lagrange, Gaspard Monge et surtout Antoine de Lavoisier**. Il railla leurs travaux, nia leurs connaissances et jeta des doutes sur leur honnêteté.

Ces attaques - bien qu’ineptes - ébranlèrent la Commission d’instruction publique tant le citoyen Marat était influent. En réalité, ses membres étaient tous réellement persuadés que l’Académie était utile à la République, mais ils n’eurent aucun courage pour la défendre. Quand, en 1792, fut décrétée l’interdiction aux Académies de remplacer les membres qu’elles avaient perdus, il fut précisé à l’Académie des sciences que cette disposition ne la concernait pas et qu’on lui permettait de ne pas l’appliquer ! Et de nouveaux académiciens furent élus. Ce comportement louvoyant n’était en réalité que le reflet de la peur des Enragés de la Montagne qui souhaitaient réellement tout raser de l’ancien monde pour édifier une nouvelle société par la terreur.

La Commission d’instruction publique persista jusqu’à la fin dans les mêmes procédés. Au dernier moment, quand les Académies furent définitivement supprimées, son rapporteur, Grégoire, commença par couvrir de fleurs l’Académie des sciences, ce qui ne l’empêcha pas de la comprendre dans le décret qui les atteignait toutes. Mais on eut soin de la prévenir quelques jours après « que les membres de la ci-devant Académie des sciences pourraient continuer de s’assembler dans le lieu ordinaire de leurs séances, que les scellés seraient ôtés et les traitements rétablis ». L’Académie refusa les offres qu’on lui faisait. Sur la proposition de Lavoisier, elle ne voulut pas séparer son sort de celui des autres, et cessa de se réunir. En effet, par le décret du 8 août 1793 (20 thermidor an I), la Convention nationale votait : « Toutes les Académies et sociétés littéraires, patentées ou dotées par la nation, sont supprimées. » Un peu plus d’un mois plus tard, le 15 septembre 1793, un décret de la Convention nationale décidait la dissolution et la fermeture des facultés et organisations enseignantes. Toutes les facultés de médecine, le Collège de chirurgie et le Collège de pharmacie disparaissaient, ainsi que l’Académie de chirurgie et la Société royale de médecine.

Le vieil édifice universitaire s’effondrait. La médecine, comme les autres disciplines, échappait ainsi à tout contrôle ; l’exercice de la médecine devenait libre et ne nécessitait plus ni d’avoir fait des études médicales ni de posséder un diplôme. La Convention nationale faisait la part belle aux médecins improvisés ou aux charlatans peu scrupuleux.

Réhabilitation forcée de l’enseignement de la médecine

Ainsi, à la fin de l’année 1793, la France n’avait plus de médecins certifiés, plus de facultés, donc d’étudiants, plus d’académies, en bref plus de médecine… Pourtant, la maladie n’avait pas compris qu’elle était devenue indésirable en France, car les Français avaient toujours besoin de soins, ce d’autant que la guerre avait repris, amenant son cortège de blessés et d’infections. Ainsi, la médecine était-elle sacrifiée sur l’autel du dogmatisme révolutionnaire.3

Mais, le 13 juillet 1793, Charlotte Corday assassina le Dr Marat dans son bain (fig. 2), ce qui eut comme conséquence de faire entrer Fourcroy (qui était son suppléant) au Comité d’instruction publique puis au Comité de salut public. Fourcroy, passionné par l’enseignement et la santé, avait bien compris l’ampleur du désastre et la nécessité d’agir. Son discours à la Convention du 3 vendémiaire an III (24 septembre 1794) eut l’habileté de cibler la nécessité d’une reprise en main de l’instruction de la science et de la médecine sur les impératifs de la guerre en s’adressant aux modérés et en s’attaquant à ceux qu’il nommait les conspirateurs.

« Tandis que les Conspirateurs voulaient faire disparaître de la France des Lumières, dont ils redoutaient l’influence, la Convention Nationale s’opposait de toute sa force aux efforts de ces barbares. Vos comités de Salut Public et d’Instruction Publique ont recueilli trop de preuves et rassemblé trop de faits pour qu’il soit permis de douter de l’existence d’une conjuration contre les progrès de la Raison... »

À la suite du discours de Fourcroy à la Convention le 27 novembre 1794, invoquant le prétexte militaire et les besoins de l’armée en médecins, une loi fut votée le 14 frimaire an III (4 décembre 1794) instaurant trois écoles de santé consacrées aux militaires : à Paris, à Strasbourg et à Montpellier. Si bien qu’il força la Convention à réhabiliter indirectement l’enseignement de la médecine !4

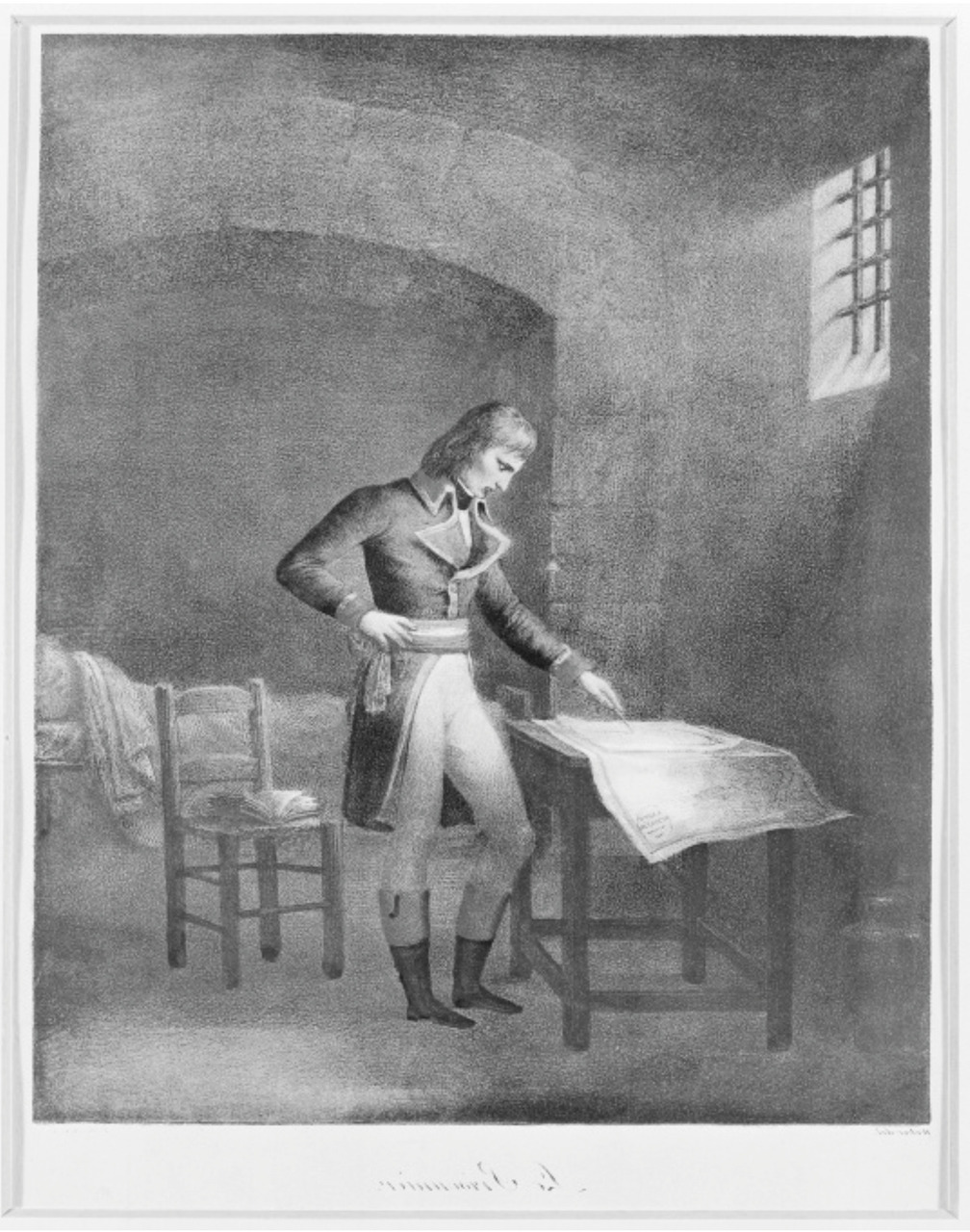

Pourtant, toute la médecine restait à repenser. La chute de Robespierre, sonnant la fin de la Terreur, allait modifier la donne. Fourcroy s’en voyait bien l’artisan. Mais les circonstances n’étaient pas encore propices à un tel revirement. Il fallait un homme à poigne à la tête de l’état, un pragmatique ne s’encombrant pas des avis multiples et des intérêts divergents. Néanmoins, pour le moment, cet homme, qui allait surgir comme un météore, croupissait au Fort Carré d’Antibes depuis le 6 août, suspendu de ses fonctions de général de brigade et inculpé pour complicité avec les frères Robespierre, il se nommait Napoléon Bonaparte (fig. 3)...

2. Boissier G. La suppression des Académies en 1793. Revue des Deux Mondes, 5e période, tome 40, 1907 (p. 721-51).

3. Brockliss L. L’enseignement médical et la Révolution. Essai de réévaluation. Histoire de l’éducation, 1989, n° 42, p. 79-110.

4. Legaye J. L’enseignement de la médecine sous la Révolution et l’Empire. Histoire des sciences médicales, tome XLVIII, n° 3. 2014.

Une question, un commentaire ?