Contrairement aux algues dites benthiques, ancrées sur le fond de l’océan, les algues sargasses impliquées dans les échouements spectaculaires observés dans le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes sont des algues brunes dites pélagiques. Elles vivent en pleine mer, se reproduisent par bouture végétative et effectuent tout leur cycle de vie en surface, au gré des courants et du vent. Elles utilisent la chlorophylle et un pigment brun-jaune appelé fucoxanthine comme collecteurs de lumière.

Prolifération des algues invasives : un phénomène à l’échelon de la planète

Au cours de ces dernières années, les scientifiques ont constaté des phénomènes de prolifération d’algues dans de nombreuses régions du monde. En Méditerranée, l’algue brune Rugulopteryx okamurae, originaire du Japon,prolifère depuis 2018 et envahit les côtes des Açores, de Gibraltar, d’Andalousie et, plus récemment, les calanques de Marseille. Toujours en Méditerranée, l’algue rouge filamenteuse Lophocladia lallemandii, originaire de la mer Rouge et de l'océan Indien, est retrouvée en Corse et s’étend en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), notamment dans la réserve de Port-Cros. Au nord de la France, l’algue benthique Sargassum muticum (ou sargasse japonaise), envahit progressivement les côtes normandes et atlantiques. Enfin, la prolifération des sargasses pélagiques Sargassum natans et S. fluitans est responsable d’échouements sur le littoral du Mexique, de la Floride et des îles de la Caraïbe depuis 2011. La Martinique et les îles de la Guadeloupe sont touchées par des échouements massifs à répétition qui ont culminé avec une vague exceptionnelle en 2018 (fig. 1). Cette année-là, plus de 40 000 tonnes ont été ramassées sur les plages de la côte-au-vent atlantique de la Martinique.

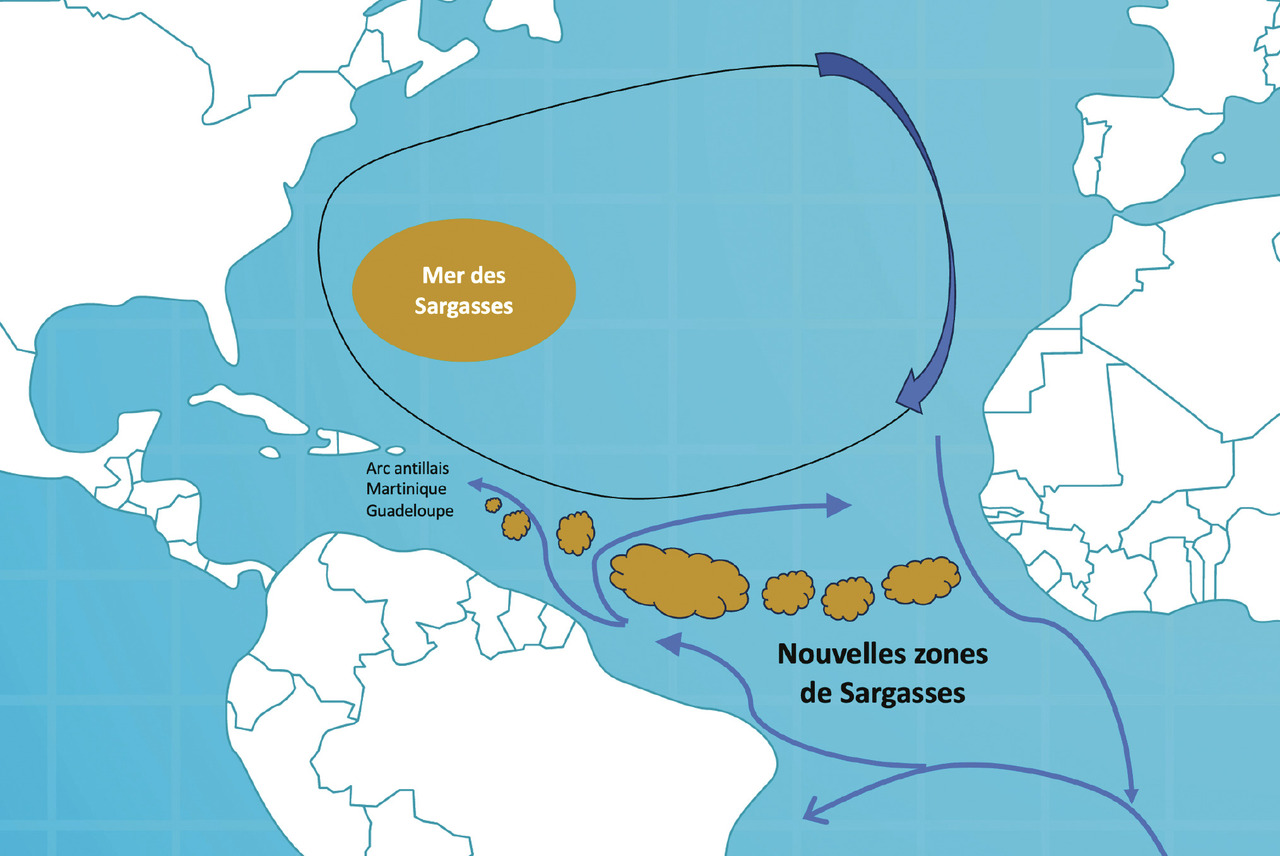

Origine des invasions de sargasses : de la mer des Sargasses à la grande ceinture de l’Atlantique

Bien que les algues sargasses soient normalement présentes dans tous les océans tempérés et tropicaux du monde, elles se sont historiquement accumulées dans la mer des Sargasses en raison de la présence de courants tourbillonnaires dans cette région de l’Atlantique nord-ouest.1 Les sargasses en mer ont connu une expansion sans précédent qui a conduit en 2018 à l’observation d’une « ceinture de sargasses » de plus de 20 millions de tonnes qui s’étendait de façon continue sur 8 850 km depuis l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’arc antillais.1 Des changements de direction des vents et de courants dominants, des variations de pression atmosphérique et la hausse des températures des océans sont à l’origine de ce phénomène (fig. 2).2,3 Souvent incriminé, l’enrichissement en nutriments des grands fleuves Amazone et Congo par les engrais utilisés pour l’agriculture ne semble pas être responsable de cette prolifération. Bien que l’influence des modifications climatiques et environnementales soit indéniable, il persiste une variabilité interannuelle des échouements avec des années sans sargasses, dont les causes ne sont actuellement pas explicitées par les scientifiques.

Conséquences environnementales, économiques et sanitaires

Impact environnemental et économique

Si les radeaux de sargasses en mer peuvent être considérés comme d’excellentes nurseries, l’impact des échouements sur le trait côtier est néfaste pour la flore et la faune (coraux et herbiers, mangroves, ressources halieutiques [concernant la pêche]) en raison de la perte de lumière et d’oxygène dans l’eau.3 - 5

Sur le plan économique, l’impact négatif est lié à la réduction de la fréquentation touristique, au blocage des ports de pêche et à la dégradation du matériel électrique et électronique des habitants (téléviseur, électroménager, informatique, climatiseurs) par les effets corrosifs des gaz émis.4,5

Sur le plan sociétal, la population riveraine est très affectée, se mobilise et organise des actions de défense (pétitions, revendications) relayées dans les médias locaux qui interpellent les pouvoirs publics avec véhémence.

Impacts supposés sur la santé

Du point de vue sanitaire, les algues sargasses ne sont ni toxiques ni urticantes. En revanche, une toxicité indirecte liée à la présence de micro-organismes et de métaux lourds dans les amas de sargasses et la production de gaz toxiques est possible.6,7

Bactéries et métaux lourds

Plusieurs centaines d’espèces de bactéries impliquées dans le métabolisme du soufre (production d’hydrogène sulfuré [H2S]) et fixatrices d’azote (production d’ammoniac [NH3]) se développent en mer dans les radeaux de sargasses.7 Des bactéries Vibrio sont mises en évidence dans les biofilms, mais leur pathogénicité n’a pas été démontrée. Les sargasses se comportent en mer comme de véritables éponges, absorbent et concentrent l’arsenic et d’autres métaux naturellement présents dans l’eau de mer. Ainsi, après leur échouement, des quantités importantes d’arsenic sont retrouvées dans les jus de sargasses en décomposition et pourraient avoir un impact sur la santé humaine.7 Il est démontré que les produits de la mer, comme les coquillages, les mollusques et les crustacés vivant à proximité des zones d’échouements de sargasses, sont contaminés.8 Aux Antilles, ces produits sont fréquemment consommés et sont ainsi une voie d’exposition à l’arsenic. Bien que les effets de cette exposition aux Antilles n’aient pas encore été évalués chez l’homme, la toxicité chronique de l’arsenic (cancers, maladies métaboliques et cardiovasculaires) est bien connue.9 L’accumulation d’arsenic et de métaux lourds constitue un frein majeur pour l’exploitation et la valorisation des sargasses sous forme de produits transformés et de source d’énergie.

Production de gaz toxiques

Malgré les moyens mis en œuvre (collecte en mer, barrages anti-sargasses) et les efforts des collectivités locales pour le ramassage sur le littoral, les échouements de sargasses sont inévitables. Après vingt-quatre à quarante-huit heures de stagnation sur le littoral, les algues sargasses entrent dans un cycle de putréfaction responsable de la production d’hydrogène sulfuré et d’ammoniac.7,10

L’hydrogène sulfuré (H2S) est un gaz incolore, plus lourd que l’air, irritant pour les muqueuses et possédant une odeur caractéristique d’œuf pourri. L’H2S est responsable de l’odeur nauséabonde qui se dégage des algues sargasses en putréfaction. L’H2S bloque l’enzyme cytochrome oxydase aa3, enzyme essentielle à la production d’énergie par la chaîne respiratoire mitochondriale de la cellule. Certaines molécules mitochondriales sont réduites (rédox) par l’H2S et stimulent l’activité de la chaîne respiratoire. Ces deux phénomènes opposés conduisent à une dysfonction mitochondriale qui réduit la capacité de la cellule à produire de l’énergie sous forme d’adénosine triphosphate (ATP).

Sur le plan clinique, l’intoxication aiguë par l’H2S est bien décrite.11 Les voies de pénétration sont majoritairement respiratoires et les signes cliniques s’installent très rapidement après l’inhalation. Une irritation des muqueuses ORL apparaît pour des concentrations comprises entre 50 et 100 parties par million (ppm) dans l’air, parfois accompagnée d’une asthénie intense, de vomissements et de signes neurologiques (céphalées, désorientation et brève perte de connaissance). À partir de 200 - 250 ppm, les signes respiratoires sont marqués (toux, douleur thoracique, essoufflement). À partir de 500 ppm, la symptomatologie devient surtout neurologique (perte de conscience prolongée voire coma), les troubles respiratoires s’aggravent (insuffisance respiratoire, cyanose et œdème pulmonaire) et des anomalies du rythme cardiaque et une chute de la pression artérielle surviennent. Pour une concentration de 1 000 ppm dans l’atmosphère, l’H2S entraîne la mort en quelques secondes. Si le tableau de l’intoxication aiguë par l’H2S est bien décrit, il existe, en revanche, très peu de données disponibles sur les effets cliniques d’une exposition prolongée, répétée et le plus souvent à faible dose.

L’ammoniac (NH3) est un gaz incolore à odeur piquante et irritante, plus léger que l’air. L'exposition aiguë au NH3 provoque immédiatement des irritations, voire des brûlures, oculaires et respiratoires.12 L’irritation trachéale et bronchique est responsable de toux et de dyspnée. Un bronchospasme peut parfois conduire à une détresse respiratoire engageant le pronostic vital. Lorsqu’elle est pratiquée, l’autopsie révèle des ulcérations de l’épithélium oculaire et bronchique, un œdème aigu pulmonaire hémorragique et, parfois, des atélectasies. L’exposition aiguë au NH3 peut également s’accompagner d’une réponse inflammatoire des voies aériennes associée à un syndrome ventilatoire obstructif. Comme pour l’H2S, il existe peu d'études concernant les effets sanitaires d’une exposition chronique au NH3.

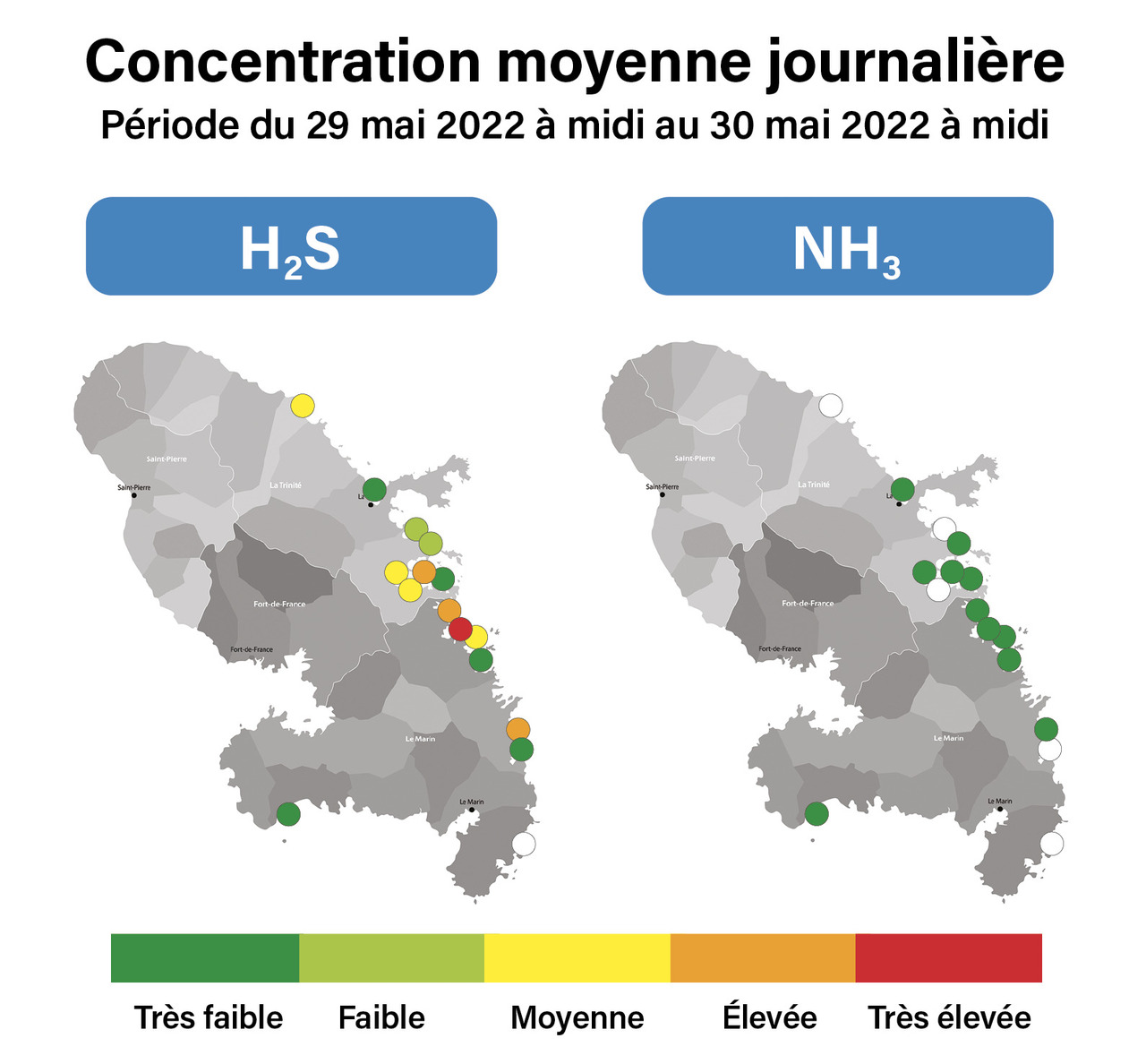

Moyens de dépistage et de surveillance des concentrations d’H2S et de NH3 dans l’air

La toxicité des sargasses est habituellement attribuée à l’inhalation des gaz H2S et NH3 produits lors de leur décomposition. Il s’agit d’une simplification puisque la liste complète des composés volatils et non volatils produits lors de cette décomposition n’est pas encore établie. Dans ce contexte, le niveau d’exposition des populations en Martinique (https ://www.madininair.fr) et en Guadeloupe (https ://www.gwadair.fr) est surveillé par un réseau de capteurs fixes mesurant les concentrations d’H2S et de NH3 dans l’air (fig. 3). Ces capteurs terrestres ont été déployés sur des sites choisis soit en raison de leur proximité avec des zones d’échouement massif, soit en raison de lieux sensibles, comme des écoles, des collèges, des établissements de santé ou des zones très peuplées. Les mesures horaires sont accessibles sur les sites internet de Madininair et de Gwad’Air et sont communiquées aux agences régionales de santé (ARS) et aux médias (radio et télévision locales) pour diffusion. La prévision des échouements de sargasses par les moyens d’observation en mer et les données de la qualité de l’air représentent une aide précieuse pour informer en temps réel les autorités de santé en charge de la gestion et de la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection définies par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP).

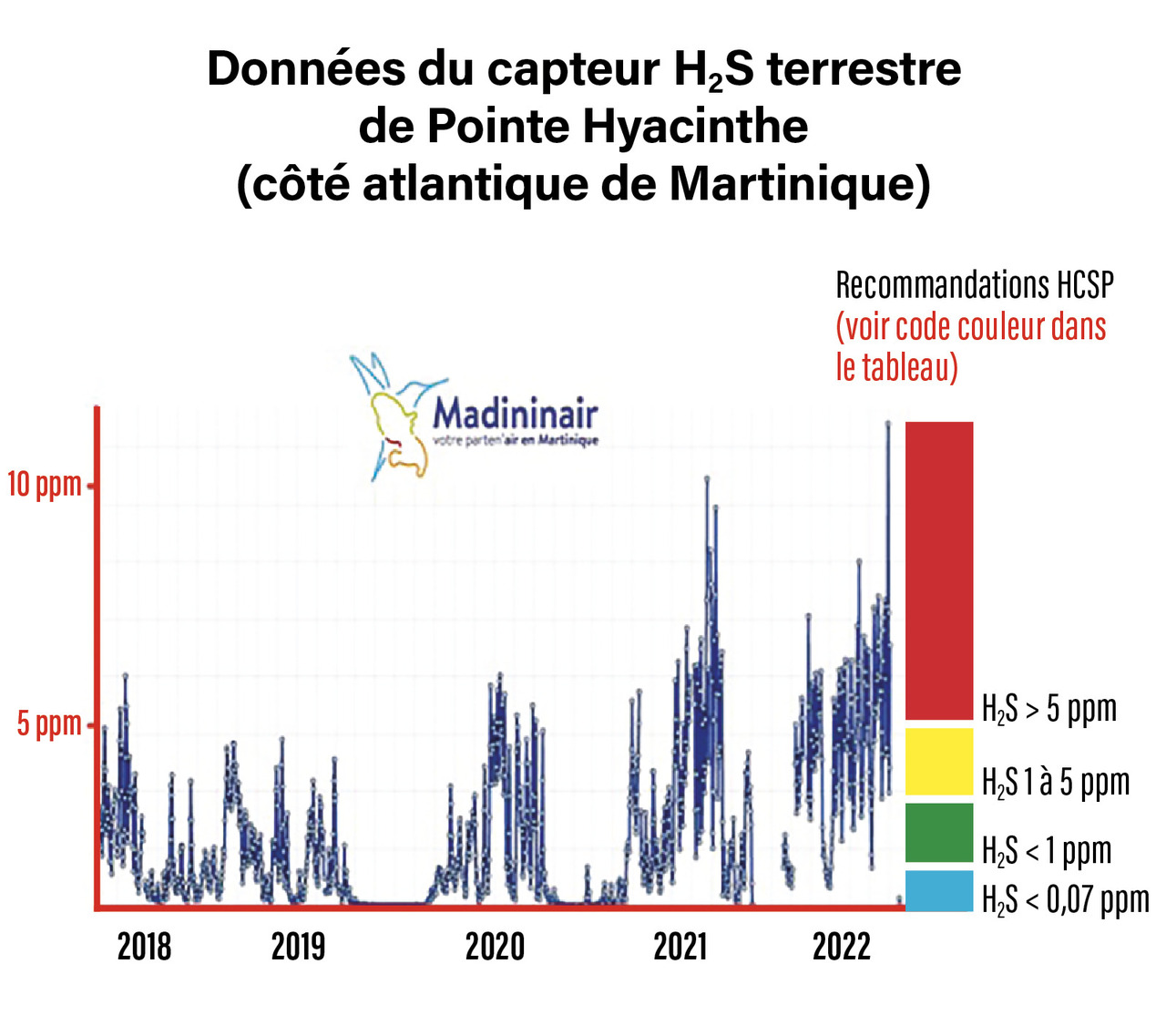

Recommandations du HCSP pour la prévention et la prise en charge des sujets exposés

Les recommandations du HCSP10 sont fondées sur une revue de la littérature sur la toxicité chronique d’H2S13 et sur les valeurs toxicologiques de référence (VTR) de la toxicité aiguë du NH3.7,12 Pour la toxicité chronique d’H2S à faible concentration (< 1 ppm), les études d’impact ont été réalisées sur des données recueillies dans des régions géothermiques et/ou volcaniques (Nouvelle-Zélande, Islande) et des zones industrielles (Italie, États-Unis) sources d’H2S. Les seuils d’alerte sont résumés dans les recommandations du HCSP de 2018 (tableau). Ainsi, entre 1 et 5 ppm d’H2S et pour des concentrations de NH3 inférieures à 8,3 ppm, il est recommandé à l’ensemble de la population de se tenir éloigné des zones affectées par les échouements et il est conseillé aux personnes vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes souffrant de comorbidités respiratoires ou cardiovasculaires…) de ne pas séjourner sous le vent des émissions. Pour des valeurs supérieures à 5 ppm pour H2S ou supérieures à 8,3 ppm pour NH3, il est conseillé à l’ensemble de la population de se tenir éloigné des zones à risque et de consulter un médecin en cas de symptômes évocateurs d’intoxication. La figure 4 montre l’évolution des concentrations d’H2S sur un site particulièrement exposé. On observe que la fréquence des échouements est annuelle et que leur durée sur l’année augmente de 2018 à 2022. On constate également que les concentrations d’H2S montent progressivement et dépassent les seuils d’alerte du HCSP, nécessitant le déplacement des habitants vivant à proximité des lieux d’échouement.

Études sur la toxicité d’une exposition chronique aux échouements de sargasses

Entre 2018 et 2024, plus de 860 sujets vivant et/ou travaillant dans des zones d’échouement de sargasses en Martinique ont fait l’objet d’une étude. Cela a permis de préciser le tableau syndromique associé à une exposition chronique aux émanations produites par les sargasses en décomposition qui est proche de celui d’une exposition chronique à l’H2S. Dans une première série de 154 sujets exposés, les tableaux cliniques ont été évalués ; ont été observés, par ordre de fréquence, des signes neurologiques dans 80 % des cas (vertiges, malaise, céphalées), digestifs dans 77 % des cas (nausées, vomissements, douleurs), respiratoires dans 69 % des cas (toux, bronchite, dyspnée), ophtalmologiques dans 62 % des cas (conjonctivite) et ORL (irritation) dans 53 % des cas.14 Ce tableau a été retrouvé au cours d’une étude clinique menée de 2021 à 2023 sur environ 800 sujets. Dans cette étude non publiée, les sujets avaient un âge moyen de 57 ans, avec une majorité de femmes au foyer et une moitié de sujets retraités, et peu de facteurs de risque (notamment moins de 12 % de fumeurs). La durée moyenne d’exposition était évaluée à trois mois avec des concentrations annuelles de l’ordre de 1 ppm pour H2S et de 0,1 ppm pour NH3. Malgré ces taux moyens relativement faibles, on relevait des concentrations journalières moyennes d’H2S supérieures à 1 ppm pendant plus de cent vingt jours sur les douze derniers mois.

Sur le plan cardiovasculaire, les complications hypertensives de la grossesse (prééclampsie notamment) apparaissent plus précocement chez les femmes enceintes exposées par rapport aux femmes non exposées, selon une étude menée entre janvier 2016 et fin juillet 2020 et ayant inclus 3 020 femmes enceintes.15 Dans ce travail, la fréquence de survenue d’une prééclampsie n’était pas différente selon que les femmes enceintes étaient exposées ou non (7,5 % versus 6,1 % respectivement). En revanche, cette complication survenait plus tôt chez les femmes exposées (32 ± 1 semaines d’aménorrhée) par rapport à celles non exposées (35 ± 1 semaines d’aménorrhée).

Sur le plan neurologique, les sujets exposés ont un nombre d’apnées du sommeil d’origine centrale plus élevé que celui de la population non exposée.16 Ce phénomène pourrait être attribué aux effets connus de l’H2S sur la régulation de la ventilation au niveau du tronc cérébral. Enfin, sur le plan respiratoire, on observe que les sujets exposés présentent des anomalies spirométriques compatibles avec un trouble ventilatoire obstructif et une inflammation des voies aériennes, dont témoigne l’augmentation de la fraction du monoxyde d’azote (NO) dans l’air exhalé (étude soumise pour publication).

Les recherches en cours visent à préciser le retentissement des émissions produites par les sargasses sur le système cardiovasculaire et les fonctions neurocognitives en raison de l’implication de l’H2S dans la physiopathologie des accidents ischémiques, de l’hypertension artérielle et de certaines maladies neurodégénératives.

Surveillance nécessaire des échouements de sargasses aux Antilles

Les échouements de sargasses sur les côtes des Antilles sont aujourd’hui considérés comme une véritable menace environnementale, économique et sanitaire. Une meilleure connaissance de leurs conséquences délétères sur la santé humaine devrait permettre d’organiser une surveillance systématique de la population et d’identifier les sujets les plus à risque (enfants, femmes enceintes, personnes asthmatiques, notamment). Les résultats de nos études devraient guider la réflexion des pouvoirs publics sur les mesures de prévention nécessaires. En particulier, ils pourraient servir de base scientifique à de nouvelles recommandations du Haut Conseil de la santé publique, qui prendraient en compte des données directement recueillies dans les territoires impactés.

2. Segaran TC, Azra MN, Handayani KS, Lananan F, Xu J. Seaweed and climate change: A mapping review. Mar Environ Res 2023;192:106216.

3. Schmidt C. Escape from Sargasso Sea: Tremendous sargassum blooms challenge Caribbean and Atlantic communities. Environ Health Perspect 2023;131:92001.

4. Ministère de l’Écologie. Sargasses. Dossier de presse. Mai 2018. https://vu.fr/MODdU

5. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Plan national de prévention et de lutte contre les sargasses 2022-2025. Dossier de presse. 14 mars 2022. https://vu.fr/cQiYx

6. Resiere D, Mehdaoui H, Banydeen R, Florentin J, Kallel H, Nevière R, et al. Effets sanitaires de la décomposition des algues sargasses échouées sur les rivages des Antilles françaises. Toxicologie Analytique et Clinique 2021;33(3):216-21.

7. Anses. Expositions aux émanations d’algues sargasses en décomposition aux Antilles et en Guyane. Mars 2017. https://vu.fr/VbDZZ

8. Modestin E, Devault DA, Baylet A, Massat F, Dolique F. Arsenic in Caribbean bivalves in the context of sargassum beachings: A new risk for seafood consumers. Environ Monit Assess. 2022;194(8):553.

9. Rahaman MS, Rahman MM, Mise N, Sikder MT, Ichihara G, Uddin MK, et al. Environmental arsenic exposure and its contribution to human diseases, toxicity mechanism and management. Environ Pollut 2021;289:117940.

10. Haut Conseil de la santé publique. Recommandations sanitaires spécifiques en lien avec les émissions de gaz par les algues sargasses. Septembre 2023. https://vu.fr/wEhij

11. Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Hydrogène sulfuré. Décembre 2021. https://vu.fr/tenYk

12. Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Ammoniac et solutions aqueuses. Fiche toxicologique n°16. Juin 2021. https://vu.fr/JESuL

13. Batterman S, Grant-Alfieri A, Seo SH. Low level exposure to hydrogen sulfide: A review of emissions, community exposure, health effects, and exposure guidelines. Crit Rev Toxicol 2023;53(4):244-95.

14. Resiere D, Mehdaoui H, Florentin J, Gueye P, Lebrun T, Blateau A, et al. Sargassum seaweed health menace in the Caribbean: Clinical characteristics of a population exposed to hydrogen sulfide during the 2018 massive stranding. Clin Toxicol (Phila) 2021;59:215-23.

15. De Lanlay DB, Monthieux A, Banydeen R, Jean-Laurent M, Resiere D, Drame M, Nevière R. Risk of preeclampsia among women living in coastal areas impacted by sargassum strandings on the French Caribbean Island of Martinique. Environ Toxicol Pharmacol 2022;94:103894.

16. Banydeen R, Lacavalerie MR, Florentin J, Boullanger C, Medhaoui H, Resiere D, et al. Central sleep apnea and exposure to ambient hydrogen sulfide emissions from massive strandings of decomposing sargassum in the Caribbean. Sci Total Environ 2024;912:168886.

Dans cet article

- Prolifération des algues invasives : un phénomène à l’échelon de la planète

- Origine des invasions de sargasses : de la mer des Sargasses à la grande ceinture de l’Atlantique

- Conséquences environnementales, économiques et sanitaires

- Moyens de dépistage et de surveillance des concentrations d’H2S et de NH3 dans l’air

- Recommandations du HCSP pour la prévention et la prise en charge des sujets exposés

- Études sur la toxicité d’une exposition chronique aux échouements de sargasses

- Surveillance nécessaire des échouements de sargasses aux Antilles