La période de l’adolescence est propice pour introduire les notions de santé sexuelle et de contraception. Le médecin généraliste a une mission importante de prévention chez les adolescentes et adolescents en abordant les infections sexuellement transmissibles (IST), la contraception et la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV).

Il est vrai que les questions de la contraception et de la santé sexuelle sont plus naturellement abordées avec l’adolescente, et les praticiens ont un rôle à jouer pour impliquer et responsabiliser également les adolescents. Cet article est centré sur la prise en charge de l’adolescente et des différentes problématiques que le médecin peut rencontrer lorsqu’il aborde le sujet de la contraception avec les jeunes patientes.

L’efficacité et l’observance sont au cœur des préoccupations dans cette période de la vie, mais aussi certaines spécificités que peuvent rencontrer les adolescentes et qui peuvent impacter le choix du type de contraception. Les différents types de contraception (hors contraception locale), leurs intérêts et leurs limites dans cette population sont résumés dans le tableau.

Privilégier efficacité et observance

Le rôle de la contraception est avant tout d’être efficace afin d’éviter une grossesse non désirée. Le taux d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) en France en 2022 pour les 15 - 17 ans restait à 5 pour 1 000 femmes, stable depuis 2020.1

Le calcul de l’efficacité d’une contraception est fondé sur l’indice de Pearl, qui correspond au taux de grossesses lors de l’utilisation d’une contraception sur un an. Il existe, dans tous les cas, un écart entre l’indice de Pearl théorique, qui correspond à l’utilisation optimale de la méthode contraceptive, et l’efficacité réelle.

Contraception orale

Chez les 15 - 19 ans, le premier mode de contraception reste la contraception orale, ou « pilule ». On distingue la contraception orale combinée (ou œstroprogestative) et la contraception progestative pure.

Avant la primoprescription chez la jeune patiente et à chaque renouvellement de contraception orale œstroprogestative et des autres moyens de contraception combinés (anneau vaginal, patch contraceptif), il convient de rechercher les facteurs de risque artériel et veineux (antécédents personnels et familiaux, poids et taille, pression artérielle). Les informations, notamment concernant les antécédents familiaux, sont parfois difficiles à obtenir et doivent faire l’objet d’un interrogatoire poussé.

Aucun examen gynécologique n’est, en revanche, nécessaire avant la prescription d’une contraception hormonale.2

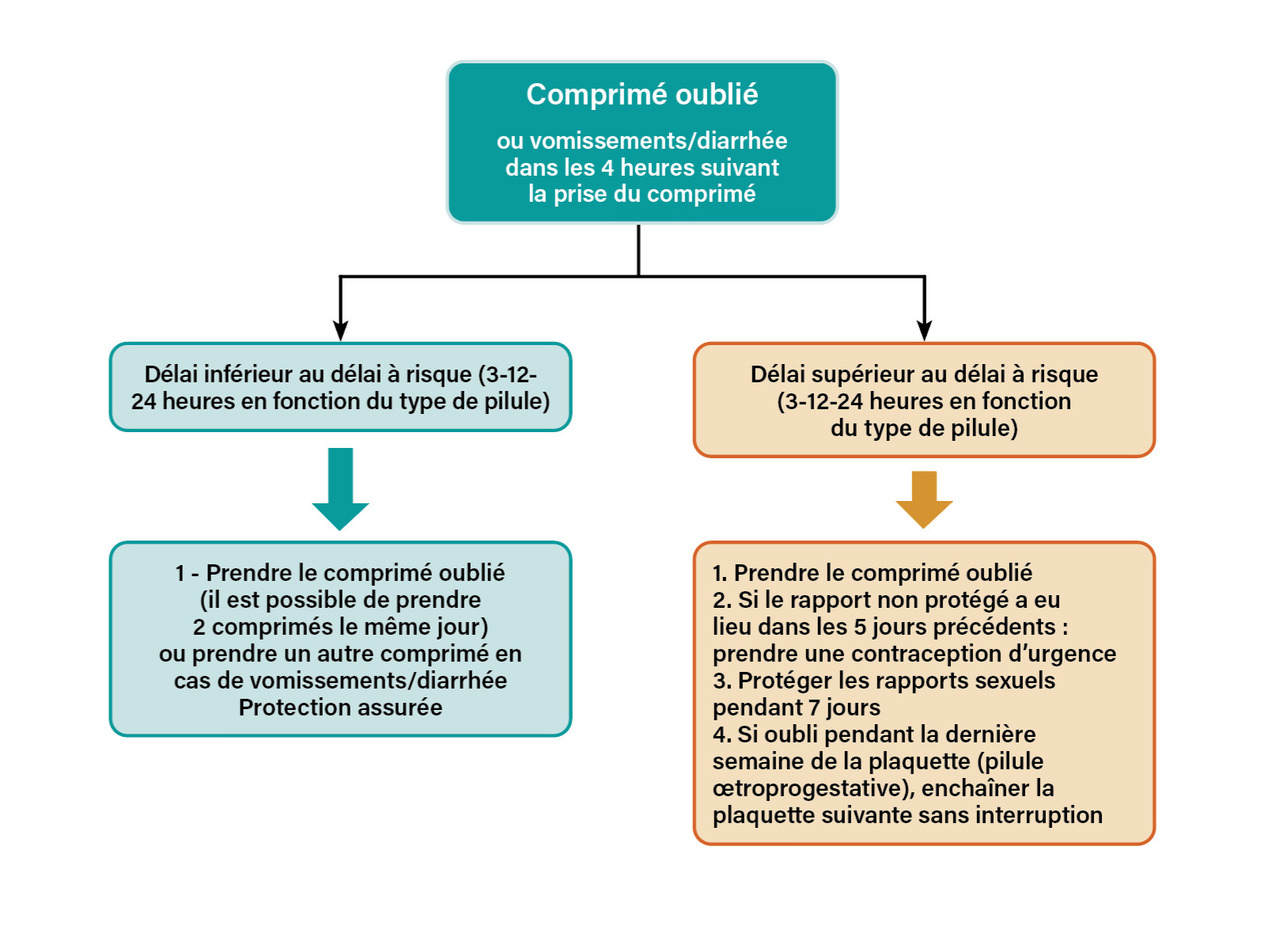

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande de proposer en première intention une contraception œstroprogestative associant le lévonorgestrel et l’éthinylestradiol en raison de son plus faible risque thromboembolique veineux.3 En matière d’efficacité, il n’a pas été démontré de différence entre les contraceptions œstroprogestatives faiblement dosées (≤ 20 µg d’éthinylestradiol) et les dosages plus élevés.4 En revanche, on note une fréquence plus importante de saignements non prévus pouvant entraîner un défaut d’observance pour les contraceptions œstroprogestatives les moins dosées en éthinylestradiol. Le taux d’échec de ce type de contraception reste élevé dans cette tranche d’âge en raison du défaut d’observance.5 Lorsqu’une contraception par voie orale est prescrite, il est nécessaire d’informer sur la conduite à tenir en cas d’oubli (fig. 1). Il est également possible de prescrire une contraception d’urgence afin que la patiente puisse toujours en disposer avec elle en cas de besoin.

Contraceptions réversibles de longue durée d’action

Les différentes sociétés savantes recommandent maintenant de proposer tous les types de contraception aux adolescentes afin de les laisser choisir la méthode contraceptive qui leur semble la plus adaptée.5,6 Par ailleurs, les contraceptions réversibles de longue durée d’action (long-acting reversible contraception [LARC]), telles que le système intra-utérin (SIU) ou l’implant à l’étonogestrel, peuvent être proposées dans les cas où l’observance d’une méthode contraceptive à prise journalière est compromise.7

La pose d’un dispositif intra-utérin (DIU) nécessite la réalisation d’un examen clinique gynécologique, et son acceptabilité conditionne la possibilité de sa prescription. Il est recommandé de réaliser un examen gynécologique préalable à la pose pour vérifier la position de l’utérus, réaliser un dépistage des IST et améliorer le vécu de la pose.2,8 Il existe des DIU au cuivre adaptés aux nullipares (« short »), qui sont de plus petite taille. Les injections de dépôt d’acétate de médroxyprogestérone (DMPA) sont très rarement utilisées en raison du risque cardiovasculaire et osseux associé à ce type de contraception de longue durée.

Cadre légal

Pour faciliter l’accès de la contraception aux mineures, la loi prévoit l’obligation de pratiquer le tiers payant pour les consultations en rapport avec la prescription d’une contraception, ainsi que l’absence de nécessité d’un accord parental pour la prescription d’une contraception ou pour la pose d’un moyen de contraception. Si la jeune fille le demande, le secret peut être préservé grâce à une procédure particulière (en utilisant un numéro d’inscription au répertoire [NIR] spécifique) permettant l’absence de mention de la délivrance du contraceptif sur les relevés de remboursement de l’Assurance maladie. Les jeunes femmes de moins de 26 ans doivent maintenant bénéficier systématiquement de la délivrance gratuite des contraceptifs remboursables.

Bénéfices secondaires de la contraception

Certaines problématiques rencontrées fréquemment chez l’adolescente peuvent nécessiter l’initiation d’une contraception ou guider le choix du mode contraceptif afin d’en obtenir un bénéfice secondaire, comme en cas d’acné, pathologie fréquente à ce moment de la vie (lire « Contraception et acné » page 279).

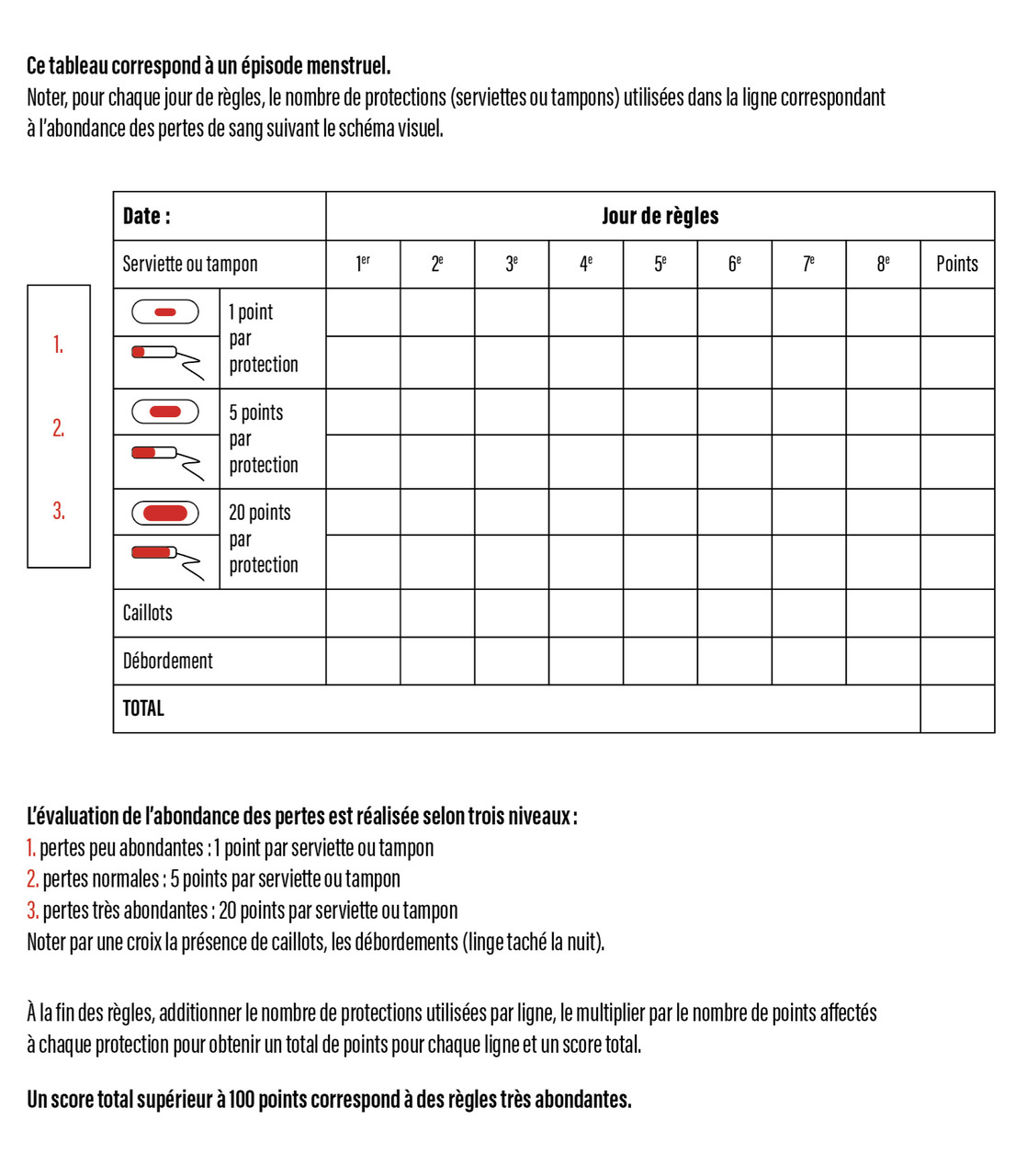

Saignements utérins abondants (SUA) et troubles du cycle

À l’adolescence, lors des premières années de menstruations, les troubles du cycle, et notamment les saignements utérins abondants, sont fréquents et principalement liés à une dysfonction ovulatoire secondaire à l’immaturité de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Ils doivent être objectivés en utilisant le score de Higham (fig. 2).9 Ils peuvent être le seul signe d’une maladie hémorragique, c’est pourquoi ils doivent faire rechercher un trouble de l’hémostase.10 Il est également nécessaire de proposer une échographie pelvienne, pour éliminer une pathologie organique qui serait à l’origine des saignements abondants.

Dans ce contexte, il est possible de proposer une contraception hormonale.

La contraception œstroprogestative a l’avantage de permettre une régularité des cycles, voire d’induire une aménorrhée en utilisant un mode d’administration continu. C’est donc un moyen de contraception adapté pour la prise en charge des saignements utérins abondants et des troubles du cycle.10,11

Les contraceptions progestatives peuvent également permettre de contrôler l’abondance des cycles. Cependant, la régularité des cycles ou la programmation des menstruations est difficile avec ce type de contraception en raison de la fréquence des métrorragies.

Le DIU au lévonorgestrel est également un traitement de choix pour la prise en charge des saignements utérins abondants ;9 néanmoins, les différentes publications concernent le DIU dosé à 52 mg alors que, chez la nullipare, ce sont les DIU dosés à 19,5 mg ou à 13,5 mg qui sont les plus utilisés en raison de leur plus petite taille.

Dysménorrhées

L’adolescence correspond à une période où la prévalence des dysménorrhées est majeure. Jusqu’à 90 % des adolescentes décrivent un inconfort lié aux menstruations et, pour 20 à 40 % d’entre elles, cela a un impact sur l’absentéisme scolaire.12 À l’heure où l’endométriose est une pathologie médiatisée, ces jeunes femmes craignent d’en être atteintes et d’en subir les conséquences. En première intention, il peut être proposé un anti-inflammatoire non stéroïdien. En second lieu, la contraception hormonale et notamment œstroprogestative est un traitement de choix. Il est également possible de proposer une prise continue pour induire une aménorrhée. Il n’y a pas d’association œstroprogestative qui ait montré sa supériorité par rapport à une autre dans cette indication, il est donc recommandé de prescrire une contraception de deuxième génération en première intention.

Infections sexuellement transmissibles

Une prédominance de l’infection à Chlamydia est constatée chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans qui sont les plus touchées, notamment en Île-de-France et dans les départements d’outre-mer.13 La double contraception associant l’utilisation du préservatif à la contraception hormonale reste le moyen de contraception le plus efficace en matière de prévention des grossesses non désirées et des IST. Selon une récente étude, l’utilisation des LARC pourrait diminuer l’utilisation des préservatifs, que les adolescentes jugeraient moins utiles en association avec ce type de contraception.14 L’éducation au port du préservatif comme seul moyen de prévention du risque infectieux reste donc nécessaire. Les préservatifs peuvent être prescrits et sont délivrés gratuitement sans prescription en pharmacie pour les personnes de moins de 26 ans.

Le dépistage des IST est recommandé de façon systématique chez les moins de 25 ans. Par ailleurs, les dernières recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) proposent la réalisation d’un dépistage des infections à Chlamydia et à gonocoque avant la pose d’un SIU, notamment chez les patientes les plus jeunes.15

Risques associés à la contraception hormonale

Effets indésirables bénins

Il est nécessaire de répondre aux craintes des patientes et de délivrer une information claire sur les effets indésirables possibles de la contraception hormonale notamment. En effet, l’entourage de la patiente mais aussi les réseaux sociaux largement utilisés dans cette tranche d’âge sont pourvoyeurs de messages en majorité négatifs.16

Parmi les effets indésirables les plus fréquents, la prise de poids est une crainte majeure. Celle-ci reste très limitée (2 kg) dans les études menées à ce sujet.17 Il faut cependant prévenir les jeunes femmes de la possibilité d’un effet orexigène de la contraception hormonale et surveiller cette éventuelle prise de poids.

Les autres effets indésirables décrits sont la diminution de la libido, qui est souvent multifactorielle, l’acné, qui est parfois décrite (lire « Contraception et acné », page 279), et les céphalées.

Les saignements utérins non programmés sont également un effet indésirable fréquent, notamment des contraceptions progestatives pures. Leur gestion est décrite dans l’article « Gestion des saignements au cours d’une contraception hormonale », page 303. Il est nécessaire d’avertir les patientes de cet effet parfois présent dans les premiers mois de prise, pour prévenir les arrêts précoces.

Risque osseux associé à la contraception

Le pic de masse osseuse a lieu dans les années qui suivent les premières menstruations chez l’adolescente. Il existe donc un effet possible sur la masse osseuse de la prise d’une contraception hormonale dans les trois premières années qui suivent les premières règles.

La contraception œstroprogestative quelle que soit la dose d’éthinylestradiol conduit à un gain de masse osseuse moins important que dans le groupe contrôle dans les différentes études.18 Ceci est lié à l’effet de la contraception œstroprogestative sur la production d’œstrogènes mais aussi à son effet inhibiteur de la production d’IgF- 1.

La contraception progestative pure, en dehors du dépôt d’acétate de médroxyprogestérone, n’a pas montré d’effet sur le gain de masse osseuse à l’adolescence.

La balance bénéfices/risques chez une jeune adolescente doit donc tenir compte de ces éléments dans les premières années suivant les menstruations, tout en sachant que, dans le cas où les possibilités contraceptives sont limitées, elle reste favorable.

La prescription de la contraception doit également être l’occasion de rappeler les règles hygiénodiététiques avec notamment un apport alimentaire en calcium et en vitamine D suffisant, voire une supplémentation si les apports alimentaires s’avèrent insuffisants.

Contraception chez l’adolescente en situations particulières

Patiente ayant un trouble du développement

Une étude de cohorte américaine récente incluant environ 1 500 adolescentes atteintes de troubles du spectre autistique ou de troubles du développement retrouvait une couverture contraceptive plus faible et un accès moindre à un gynécologue par rapport à des patientes saines du même âge.19 La contraception dans ce contexte est un enjeu majeur. D’abord pour permettre un contrôle du cycle qui peut améliorer dans certains cas le confort des patientes, mais aussi pour prévenir les grossesses non désirées au sein de cette population vulnérable. L’autre difficulté est d’obtenir un consentement éclairé de la part des patientes, ce qui pose des questions éthiques. Il est, dans tous les cas, nécessaire de prendre le temps d’expliquer avec les outils adaptés et de partager la décision avec la patiente, son entourage mais aussi les différents médecins qui la prennent en charge.

Patiente en cours de traitement inducteur enzymatique

Dans certains cas se pose la difficulté de l’utilisation chez les adolescentes d’un traitement inducteur enzymatique. Ces traitements – certains antiépileptiques notamment – induisent un catabolisme hormonal accéléré et compromettent l’efficacité de la contraception hormonale orale ou non orale.20 Seules les contraceptions mécaniques et le SIU au lévonorgestrel, de par leur action locale, peuvent permettre une protection optimale. Il est également à noter que la prescription d’une contraception œstroprogestative en association avec la lamotrigine peut compromettre l’efficacité antiépileptique du traitement, et son initiation doit donc faire l’objet d’un avis auprès du neurologue référent.21

Choix d’une méthode adaptée à chaque particularité

Une consultation pour demande de contraception chez l’adolescente demande du temps et doit considérer tous les aspects de sa vie affective et reproductive. C’est un défi pour le praticien, mais l’aboutissement de cette consultation, c’est-à-dire le choix de la méthode contraceptive la plus adaptée à chaque patiente, permet une meilleure observance et parfois une amélioration des symptômes liés aux menstruations, fréquents à cette période de la vie.

2. Deffieux X, Rousset-Jablonski C, Gantois A, et al. Pelvic exam in gynecology and obstetrics: Guidelines for clinical practice. Gynecol Obstet Fertil Senol 2023;51(6):297‑330.

3. Haute Autorité de santé. Contraception chez la femme adulte et l’adolescente en âge de procréer (hors post-partum et post-IVG). https://urls.fr/mbRr7l

4. Gallo MF, Nanda K, Grimes DA, et al. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;2013(8):CD003989.

5. Committee on Adolescence. Contraception for adolescents. Pediatrics 2014;134(4):e1244-56.

6. Pienkowski C, Cartault A. Contraception for adolescent: CNGOF contraception guidelines. Gynecol Obstet Fertil Senol 2018;46(12):858-64.

7. Marmett B, Guaranha DDFK, Carvalho AF de, et al. Cost savings and effectiveness of long-acting reversible contraception (LARC) on the prevention of pregnancy in adolescents: A systematic review. J Pediatr Adolesc Gynecol 2024;37(1):11‑7.

8. O’Flynn O’Brien KL, Akers AY, Perriera LK, et al. Intrauterine device insertion procedure duration in adolescent and young adult women. J Pediatr Adolesc Gynecol 2019;32(3):312‑5.

9. Brun JL, Plu-Bureau G, Huchon C, et al. Management of women with abnormal uterine bleeding: Clinical practice guidelines of the French National College of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF). Gynecol Obstet Fertil Senol 2022;50(5):345‑73.

10. Borzutzky C, Jaffray J. Diagnosis and management of heavy menstrual bleeding and bleeding disorders in adolescents. JAMA Pediatr 2020;174(2):186‑94.

11. Haute Autorité de santé. Saignements utérins abondants (SUA) chez la jeune femme atteinte de maladies hémorragiques rares constitutionnelles ou acquises (MHCA). https://urls.fr/3lKg74

12. Sachedina A, Todd N. Dysmenorrhea, endometriosis and chronic pelvic pain in adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12(Suppl 1):7‑17.

13. Infections sexuellement transmissibles (IST) : préservatif et dépistage, seuls remparts contre leur recrudescence. https://urls.fr/eFQo8D

14. Steiner RJ, Liddon N, Swartzendruber AL, et al. Long-acting reversible contraception and condom use among female US High School Students: Implications for sexually transmitted infection prevention. JAMA Pediatr 2016;170(5):428‑34.

15. Chabbert-Buffet N, Marret H, Agostini A, et al. Clinical practice guidelines for contraception by the French National College of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF). J Gynecol Obstet Hum Reprod 2019;48(7):441‑54.

16. Mahony H, Spinner C, Vamos CA, et al. Social network influences on young women’s choice to use long-acting reversible contraception: A systematic review. J Midwifery Womens Health 2021;66(6):758‑71.

17. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, et al. Combination contraceptives: Effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2011;(9):CD003987.

18. Bachrach LK. Hormonal contraception and bone health in adolescents. Front Endocrinol (Lausanne) 2020;11:603.

19. Ames JL, Anderson MC, Cronbach E, et al. Reproductive healthcare in adolescents with autism and other developmental disabilities. Am J Obstet Gynecol 2024;230(5):546.e1-546.e14.

20. Wang H, Bos JHJ, de Jong-van den Berg LTW. Co-prescription of antiepileptic drugs and contraceptives. Contraception 2012;85(1):28‑31.

21. Rauchenzauner M, Deichmann S, Pittschieler S, et al. Bidirectional interaction between oral contraception and lamotrigine in women with epilepsy - Role of progestins. Seizure 2020;74:89‑92.