Les musées sont-ils l’avenir de la pédagogie dans les unités de formation et de recherche (UFR) de santé ?1 C’est bien possible, car les enseignants investissent de plus en plus les collections permanentes d’institutions muséales ou intègrent l’observation d’œuvres d’art à leurs modules de cours.2 Pourquoi ? Non pas pour développer la culture générale des étudiants en formation (même si cette justification serait en elle-même suffisante) mais plutôt pour accroître leurs facultés d’examen clinique, leur acuité à mettre en évidence une lésion pathologique et/ou un détail anatomique.

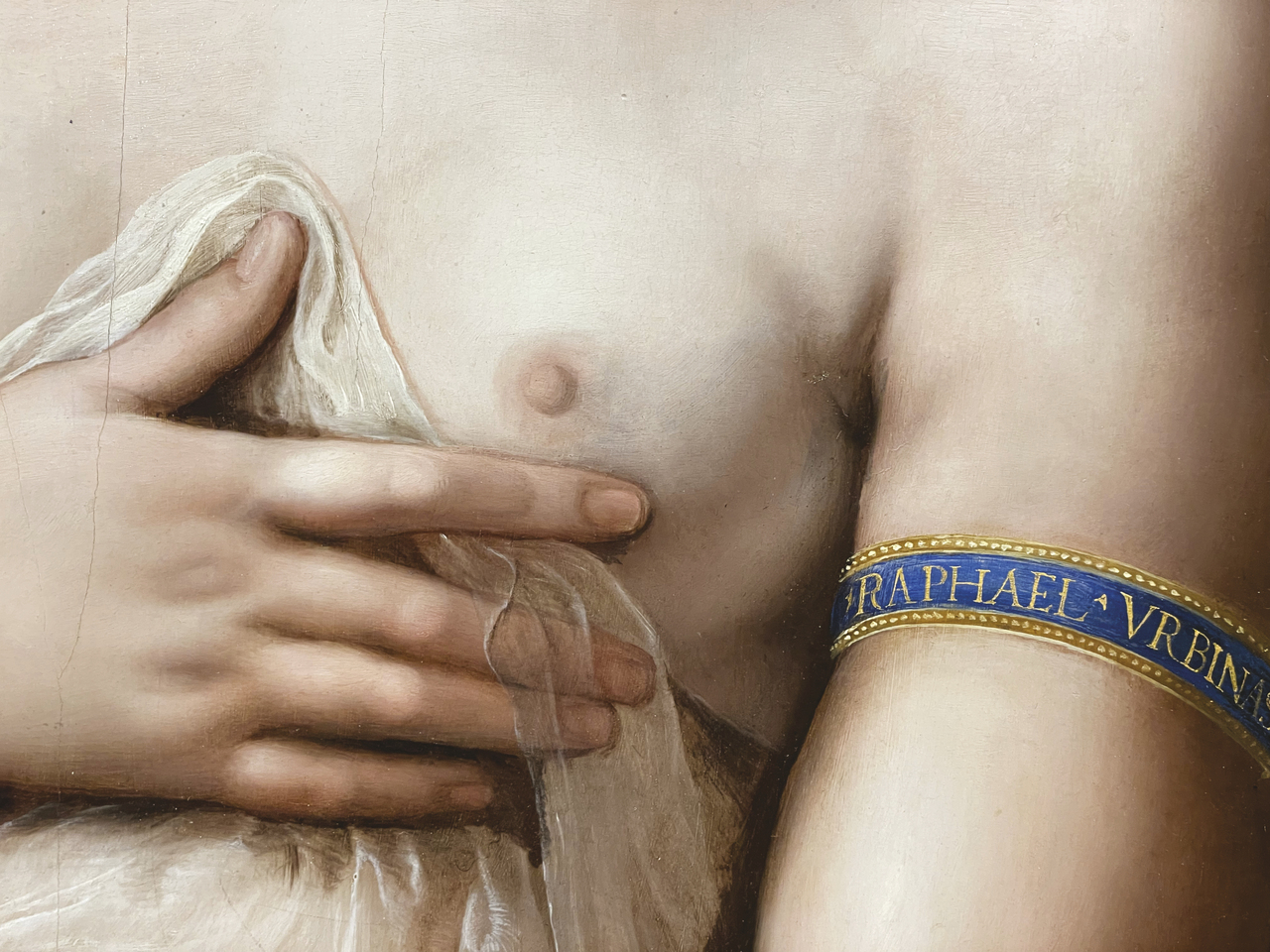

Maître livre de l’iconodiagnostic, Les Maladies dans l’art antique, co-rédigé par Mirko D. Grmek et Danielle Gourevitch (École pratique des hautes études, IVe section), reste un ouvrage fondamental pour l’iconodiagnostic,3 posant les bases de la reconstitution globale d’une pathocénose (c’est-à-dire l’histoire naturelle de l’équilibre homme-environnement-maladie, concept comparable aux notions de one health ou global health).4 Au décours de ce classique d’histoire de la médecine, les exemples de la littérature biomédicale sont désormais nombreux, à commencer par le célèbre portrait de La Fornarina, œuvre délicate de son amant, le peintre Raphaël (fig. 1). Dans cette toile figurant la jeune femme torse nu, on note très clairement une voussure bleuâtre au niveau du sein gauche, soulevé par une main relativement pudique, et une rétractation cutanée au niveau de l’aisselle ; en outre, même en intégrant les déformations induites par la perspective, il existe une asymétrie entre les membres supérieurs, avec ce qui a été interprété comme un œdème brachial gauche (fig. 2). L’ensemble, quand on croise les données de l’histoire de l’art et de l’iconodiagnostic, correspond très certainement à la représentation bien involontaire, par Raphaël, du cancer du sein avec envahissement axillaire de sa maîtresse,5 qui succomba peu après être entrée dans les ordres, à la mort du peintre l’année suivante (1520).

Diagnostic rétrospectif fondé sur des règles solides

De quels substrats parle-t-on, pour la démarche d’iconodiagnostic ? Peinture, sculpture, dessin, gravure, graffiti, photographie, masque mortuaire, etc. Toute figuration humaine ouvre la possibilité d’un diagnostic rétrospectif, cette image se substituant (ou complétant) à celle d’un patient en bonne et due forme. Et quelle période ? Des premières créations artistiques de l’humanité jusqu’à nos jours (autant dire que le sujet est vaste… et les possibilités presque infinies).

Intégrité scientifique oblige, des règles ont été édictées par un groupement de chercheurs pour caractériser la méthodologie de l’iconodiagnostic et éviter à tout prix le pseudodiagnostic (c’est-à-dire le diagnostic « par excès », tout praticien ayant tendance à identifier sa « maladie fétiche » devant telle œuvre d’art, par un mécanisme psychologique de projection).6 Le risque est grand, en effet, de réaliser de faux diagnostics (pseudopathologie), soit par excès de zèle sémiologique (surinterprétation ou mauvaise prise en compte du contexte artistique de l’époque),7 soit par une vision biaisée de l’œuvre d’art8 ou en ne tenant pas compte d’une restauration, de la maladresse de l’artisan/artiste, d’un vieillissement du vernis ou d’un repeint, etc. Les écueils sont nombreux et le diagnostic rétrospectif doit être précautionneux et solidement argumenté.

Une société savante (International Society of icono-diagnosis [ISIS]) a récemment été créée,9 visant à répertorier ces cas d’iconodiagnostic, à en diffuser la méthodologie et à faciliter son usage tant pour les sciences humaines que pour les sciences fondamentales, en croisant les compétences.

Complémentaire des études paléopathologiques

Pas de préférence : l’art extra-occidental (Afrique, Asie, Océanie, Amérique) permet des diagnostics de noma, de paralysie faciale, de queue vestigiale, de fente labiopalatine, etc.,10,11 au même titre que la statuaire classique (comme cette gynécomastie péripubertaire sur une sculpture d’Apollon provenant de Pompéi, conservée au musée du Louvre).12

Sur le plan de la recherche biomédicale, l’étude sémiologique d’objets d’art figurant la personne humaine permet d’établir des diagnostics rétrospectifs qui n’auraient pas forcément été possibles sur squelettes et/ou restes momifiés (on pense surtout à des lésions cutanées ou fonctionnelles). Elle vient en appui et en complément des données ostéo-archéologiques. Par ce moyen, pour les périodes anciennes, il devient possible de préciser et/ou corriger les données paléo-épidémiologiques et de combler les zones d’ombre de cette cartographie nosologique évolutive fournie par la paléopathologie.

Tous les états pathologiques sont potentiellement identifiables : malformation, traumatisme, tumeur, infection, trouble fonctionnel, etc. Bien entendu, l’organe le plus représenté est la peau, et il suffit de cheminer – avec un œil médical – dans un musée des beaux-arts ou d’archéologie pour mettre en évidence ici un nævus, là un vitiligo, une alopécie, etc. L’examen de masques mortuaires, une pratique réservée à une élite en raison de son coût, permet de renseigner sur l’état pathologique d’individus passés à la postérité : congestion agonique (apoplexie) chez Martin Luther (1546), hémi-atrophie faciale progressive (syndrome de Parry-Romberg) chez Mirabeau (1791),13 séquelle de variole guérie et lésions de sarcoïdose diffuse chez Robespierre (1794, avec un doute raisonnable sur l’authenticité dudit masque mortuaire),14 déviation de la cloison nasale post-traumatique (crise d’épilepsie ?) et pli auriculaire chez Gustave Flaubert (1880).15 Une lésion comparable a été décrite sur l’art statuaire romain figurant l’empereur Hadrien ;16 elle est à mettre en rapport avec l’insuffisance coronarienne du souverain qui finit par l’emporter en 138, à l’âge de 62 ans.

L’iconodiagnostic participe donc à la fois de la recherche biomédicale et de la pédagogie en santé ; cette discipline issue du champ disciplinaire de la paléopathologie a ainsi toute sa place dans les UFR de santé.17« Donnez-moi un musée, et je le remplirai », disait Picasso. De médecins ?

2. Kim K, Hornor E, Zarrabi AJ. The museum as a shared space: Developing contextual and cross-disciplinary approaches to arts-based education. Adv Med Educ Pract 2024;15:761-9.

3. Grmek MD, Gourevitch D. Les maladies dans l’art antique. Paris, Fayard, 1998. 526 pages.

4. Charlier P, Coppens Y, Malaurie J, et al. A new definition of health? An open letter of autochthonous peoples and medical anthropologists to the WHO. Eur J Intern Med 2017;37:33-7.

5. Espinel CH. The portrait of breast cancer and Raphael’s La Fornarina. Lancet 2002;360(9350):2061-3.

6. Charlier P, Perciaccante A, Kluger N, et al. Iconodiagnosis: Guidelines and recommendations. Ethics Med Public Health 2023;31:100951.

7. Charlier P, Lippi D, Perciaccante A, et al. Neurological disorder? No, mannerism. Lancet Neurol 2019;18(2):135.

8. Charlier P, Kluger N, Bourdin V. Tribal makeup painting mimicking achromic lupus in a Teke tribal chef: Icono-diagnosis is a dangerous art. Clin Exp Dermatol 2022;47(11):2029-30.

9. Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie. Université Paris Saclay. International Society of Icono-diagnosis (ISAI). https://laboratoire-laab.fr/isis/

10. Charlier P. Autopsie de l’art premier. Paris, Le Rocher, 2012. 152 pages.

11. Charlier P, Jacqueline S, Augias A, et al. En quoi un masque africain est-il un patient comme les autres ? In : Charlier P, Gourevitch D, Deo S. (dir.). Actes du VIe colloque international de pathographie (Nancy, 2015). Paris, De Boccard, 2017.

12. Charlier P. Peripubertal gynecomastia for Apollo? Ann Endocrinol 2024;85(4):325-6.

13. Charlier P, Froesch P, Tollefson M. Parry-Romberg syndrome on a major French Revolution leader: Mirabeau, 1791. J Craniofac Surg 2017;28(2):582.

14. Charlier P, Froesch P. Robespierre: The oldest case of sarcoidosis? Lancet 2013;382(9910):2068.

15. Charlier P, Deo S. Modern diagnosis of Flaubert’s death mask. Lancet Neurol 2017;16(1):31.

16. Petrakis NL. Diagonal earlobe crease, type A behavior and the death of Emperor Hadrian. West J Med 1980;132(1):87-91.

17. Charlier P. Teaching medicine after Covid-19: The place of museums in the biomedical university curriculum. Ethics Med Public Health 2023:100920.

Une question, un commentaire ?