Fièvre au retour d’une zone tropicale

L’adage « toute fièvre au retour de zone tropicale est un paludisme jusqu’à preuve du contraire » est toujours d’actualité, surtout si le séjour a eu lieu en Afrique subsaharienne et essentiellement dans les semaines (jusqu’à 3 mois) qui suivent le retour. Le paludisme est potentiellement grave, voire mortel en cas de traitement tardif, avec une possible aggravation rapide.

Les autres causes à évoquer se partagent entre les infections ou maladies cosmopolites acquises pendant le séjour (ou dès le retour), les infections ORL, pulmonaires, urinaires (surtout chez la femme), la primo-infection VIH (rapports à risque), la grippe (qui doit rester un diagnostic d’exclusion, le tableau de paludisme ressemble à celui de la grippe), les causes non infectieuses toujours possibles (thromboembolie…) et les infections tropicales : dengue, chikungunya, Zika, rickettsioses, leptospirose, typhoïde…. Le tableau 1 résume les principales causes de fièvre au retour d’une zone tropicale, leurs durées d’incubation et la prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Comment s’orienter ?

L’interrogatoire recherche le pays et la durée de séjour, les modes de séjour et activités, les antécédents, la prévention et les vaccinations observées, les signes cliniques (troubles digestifs, éruption, douleurs...) et leur chronologie d’apparition. La date d’apparition de la fièvre par rapport au retour est importante, car l’orientation étiologique varie selon la durée d’incubation (tableau 1) : les infections à incubation brève (moins de 10 à 15 jours) comme les arboviroses (dengue, surtout), entérites infectieuses… ont une probabilité très faible d’être en cause si la fièvre survient dix à quinze jours après le retour.

L’examen physique doit être complet.

Les examens biologiques de « débrouillage » permettent de s’orienter :

- à l’hémogramme, une hyperleucocytose évoque plutôt une infection bactérienne ou un abcès amibien du foie ; une leucopénie ou l’absence d’hyperleucocytose plutôt une infection virale (cosmopolite ou tropicale) ou la typhoïde ; une hyperéosinophilie (plus de 500/mm3) oriente vers une helminthose a priori digestive si < 1 000/mm3 et une helminthose tissulaire en primo-invasion si > 1 000/mm3 (schistosomose liée aux bains en eau douce en Afrique subsaharienne) ; une thrombopénie doit faire évoquer un paludisme, une infection virale tropicale (dengue) ou cosmopolite ;

- les transaminases très élevées (plus de 10 fois la normale) peuvent être liées à des hépatites virales ; peu élevées, elles sont compatibles avec presque toutes les infections et/ou une toxicité médicamenteuse.

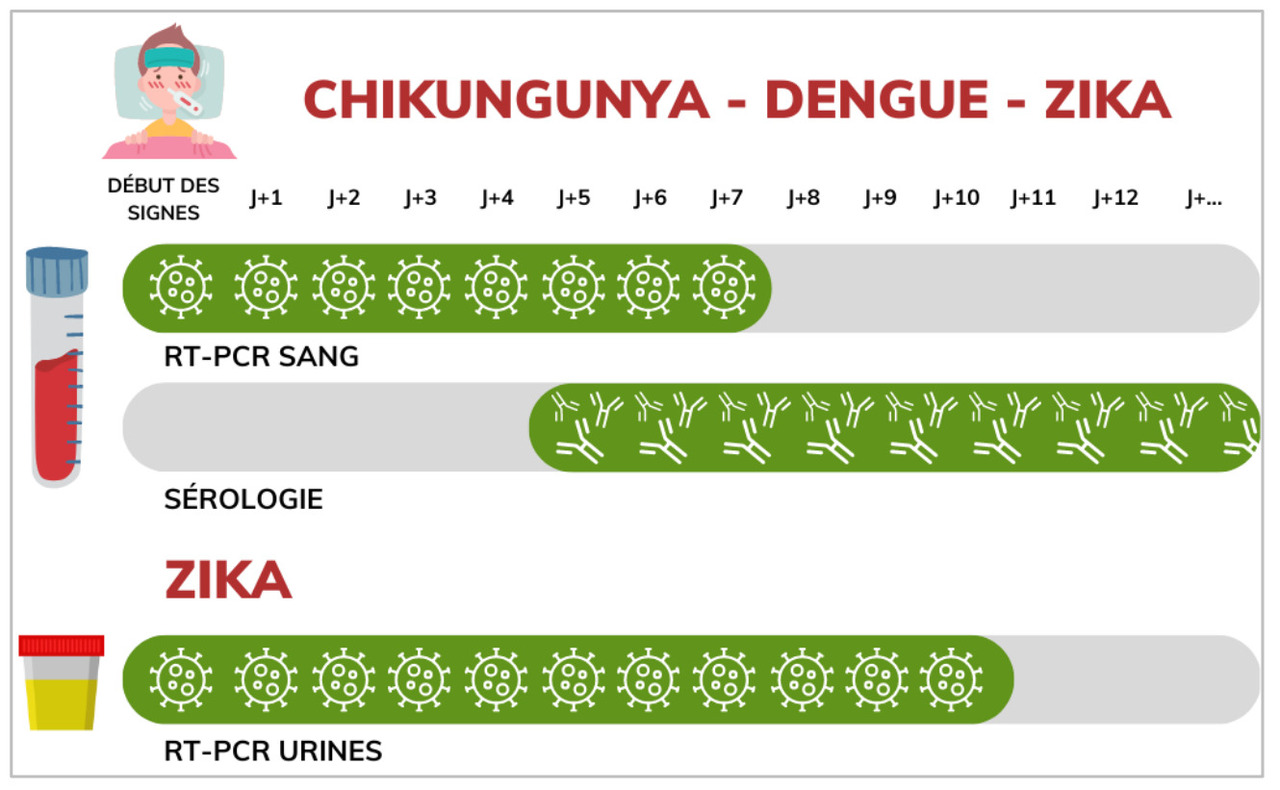

Des examens spécifiques complémentaires sont nécessaires (tableau 1) : au minimum, la recherche simultanée des 3 arboviroses (RT-PCR et/ou sérologie, en fonction de la date de début des signes du patient, fig. 1), des hémocultures et bandelette urinaire chez la femme.

En cas de signe hémorragique (diarrhée sanglante notamment), même si le tableau clinique n’est pas inquiétant, il faut évoquer par principe une fièvre virale hémorragique : appeler le centre spécialisé ou l’agence régionale de santé (ARS) et prendre des mesures de protection universelle.

Les cas d’arboviroses doivent être signalés (maladies à déclaration obligatoire) ; pour éviter la mise en place d’un cycle de transmission autochtone, une lutte antivectorielle est mise en place par l’ARS et les patients doivent se protéger contre les piqûres de moustiques.

Focus sur les maladies transmises par des moustiques

En France, 80 % des paludismes surviennent chez des personnes nées dans les zones endémiques, qui y retournent pour rendre visite à leur famille ; ils sont majoritairement dus à Plasmodium falciparum (qui donne les formes mortelles). Le plus souvent, la chimioprophylaxie a été mal ou non prise. Survenant essentiellement après un séjour en Afrique subsaharienne (surtout Afrique de l’Ouest ou centrale), il faut cependant toujours y penser même si le séjour a eu lieu en dehors de ces zones. Le tableau clinique associe des signes évocateurs :

- fièvre évoluant par pics (« crise fébrile »), en règle générale élevée (plus de 38,5 °C), puis frissons/tremblements et sueurs. Une fièvre irrégulière est donc très évocatrice ;

- céphalées souvent violentes et tenaces ;

- troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales) ;

- asthénie parfois importante.

Des signes de gravité sont à rechercher systématiquement ; un seul des signes suivants nécessite une hospitalisation en urgence :

- troubles de la conscience (de la simple obnubilation au coma) ;

- état de choc, détresse respiratoire aiguë ;

- ictère, hémoglobinurie (hémolyse).

La prise en soin est une urgence absolue. Elle comprend un bilan diagnostique biologique (au minimum hémogramme, ionogramme-créatinine, transaminases, bilirubine, hémocultures et recherche de paludisme par frottis-goutte épaisse et/ou test de diagnostic rapide [TDR] ou PCR). Si la parasitémie est > à 4 %, l’hémoglobine < à 7 g/dL, la créatininémie > à 265 μmol/L, la bilirubinémie totale > à 50 µmol/L ou en présence d’une acidose, il s’agit d’un paludisme grave(1 seul critère suffit).

En l’absence de signe de gravité, le traitement repose sur arténimol-pipéraquine ou artéméther-luméfantrine (si pas de CI cardiaque).

Le suivi se fait à J3, J7, J28 par un examen clinique et biologique (au minimum un hémogramme, un ionogramme, une créatininémie et les transaminases), associés à un frottis-goutte épaisse (jamais de TDR ou PCR). Enfin, il est indispensable d’insister sur la prévention au prochain séjour.

La dengue est une cause de fièvre devenue fréquente chez le voyageur. Elle est possible partout dans le monde tropical, mais surtout en Asie et Amérique latine/Caraïbes. Elle est transmise par piqûre de moustique (Aedes), le jour. Elle se manifeste par un syndrome grippal fébrile avec arthromyalgies puis éruption diffuse (morbilliforme) dans 50 % des cas. Deux formes graves sont possibles, quoique rares chez le voyageur : le syndrome hémorragique et l’état de choc.

Le bilan diagnostique biologique comprend un hémogramme (thrombopénie souvent importante), une biologie standard ainsi qu’une PCR arbovirose et une sérologie si les symptômes évoluent depuis plus de six jours.

Il n’existe pas de traitement spécifique, la prise en charge est donc uniquement symptomatique.

La mortalité est faible si le traitement symptomatique est adapté (hospitalisation en service de réanimation en cas de forme grave).

Le chikungunya est une arbovirose due à un alphavirus, transmis par des femelles Aedes : A. aegypti ou A. albopictus, en Afrique et en Asie. En dehors des 10 % de cas asymptomatiques, la maladie se manifeste par une fièvre élevée avec des polyarthralgies intenses, des myalgies et des céphalées provoquant une impotence fonctionnelle. L’éruption est maculopapulaire sur la face, le torse et les jambes et des troubles digestifs sont possibles. Les symptômes régressent en une semaine environ, mais peuvent parfois laisser des arthralgies handicapantes pendant plusieurs mois ou années. Des complications neurologiques peuvent survenir. Le taux de mortalité est faible (1 % en moyenne) et concerne principalement les nouveau-nés, les immunodéprimés et les personnes âgées. Les arthralgies sont rares chez les enfants, qui n’ont qu’un syndrome grippal. Les facteurs de risque d’évolution vers la phase chronique sont l’intensité des symptômes articulaires à la phase aiguë, l’âge de plus de 45 ans et la présence de comorbidités.

Le traitement est aussi purement symptomatique, avec une grande prudence concernant la prescription d’AINS qui pourraient avoir un effet aggravant. Comme pour la dengue, des cas autochtones sont en augmentation en France, il faut y penser devant des symptômes évocateurs même en l’absence de voyage à l’étranger.

Diarrhée du voyageur (« turista »)

Fréquente (30 à 40 % des séjours en zone tropicale à niveau d’hygiène insuffisant), elle survient souvent en début de séjour, est de durée brève (quelques heures ou jours), mais il existe des formes subaiguës, prolongées, voire graves (aux âges extrêmes de la vie, en cas de comorbidités…), surtout par déshydratation.

Les causes sont essentiellement infectieuses (entérite infectieuse).

Les agents responsables sont bactériens (Escherichia coli entérotoxinogène), parfois viraux, plus rarement parasitaires (formes subaiguës ou prolongées surtout ; Giardia).

Deux formes cliniques sont possibles. Les diarrhées non fébriles, les plus fréquentes, répondent à un mécanisme toxinogène (E. coli entérotoxinogène), sont abondantes, liquidiennes, accompagnées de nausées et vomissements. En règle générale, elles n’ont pas de caractère de gravité, sauf en cas de déshydratation importante. Des signes cliniques de déshydratation (soif, sécheresse des muqueuses, pli cutané, hypotension…) doivent donc être recherchés.

Les diarrhées fébriles sont plus rares. Leur mécanisme est invasif, avec des causes surtout bactériennes (shigelles, Campylobacter, salmonelles…). Elles s’accompagnent de douleurs abdominales et parfois de sang dans les selles (syndrome dysentérique). Elles sont potentiellement plus sévères (choc septique rare, mais possible).

Attention : il faut toujours penser au paludisme au retour d’une zone tropicale, surtout chez l’enfant.

Le bilan diagnostique biologique n’est généralement pas réalisé en cas de forme bénigne, et le plus souvent géré en ambulatoire. Des formes marquées et a fortiori sévères imposent des examens biologiques « standard » avec ionogramme et créatininémie (évaluation de la déshydratation), une coproculture et trois examens parasitologiques des selles en cas de formes subaiguës ou prolongées (giardiose…).

Le traitement est d’abord symptomatique : réhydratation (en informer le voyageur avant le voyage, en cas de survenue pendant le séjour), antisécrétoire (racécadotril) si besoin (surtout si les diarrhées sont liquides et abondantes). L’utilisation d’un antidiarrhéique ralentisseur de la motricité intestinale (lopéramide) est fortement déconseillée et contre-indiquée en cas de diarrhée grave, glairosanglante ou fébrile (risque de complication). Le niveau de preuve d’efficacité des probiotiques est faible, mais chez l’enfant, Lacticaseibacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii et Limosilactobacillus reuteri (seul ou combiné à L. rhamnosus) ont montré une certaine efficacité dans les gastroentérites aiguës.1Les antibiotiques sont à réserver aux formes sévères (avec fièvre, syndrome dysentérique, fort retentissement sur l’état général, a fortiori état de choc). En pratique, ils ont très peu d’indications :

- risque important de sélection de bactéries multirésistantes ;

- souvent inutiles, car sans effet sur la toxine pathogène.

Le choix se porte sur l’azithromycine (notamment en Asie) ou ciprofloxacine (tableau 2). Les imidazolés (métronidazole) sont indiqués en cas de giardiose.

Les antiseptiques intestinaux sont sans aucun intérêt puisqu’inefficaces.

Lésions cutanées

Elles sont fréquentes, le plus souvent bénignes et cosmopolites : érythème solaire, pyodermites infectieuses sur microblessures ou piqûres de moustiques surinfectées.

Rarement, elles sont de cause « tropicale » :

- la larva migrans cutanée (larbish) (fig. 2) se manifeste par un prurit prédominant, survient après une marche sur le sable (plages) ; le traitement consiste en une dose unique d’ivermectine ;

- la leishmaniose cutanée (fig. 3) survient le plus souvent lors d’un séjour au Moyen-Orient ou en région amazonienne. Elle se présente sous la forme d’une ulcération cutanée indolore, et le traitement doit se faire en milieu spécialisé.

Pour en savoir plus :

Eldin C, Parola P. Rickettsioses. Rev Prat 2020;70(2);201-5.

Bourée P. Syndrome pseudo-grippal après rafting ? Rev Prat (en ligne) 11 août 2021.

Bourée P, Garedaghi Y, Bisaro F. Typhoïde. Rev Prat Med Gen 2024;38(1085);145-7.

Bouchaud O. Item 175. Voyage en pays tropical de l’adulte et de l’enfant : conseils avant le départ, pathologies du retour : fièvre, diarrhée, manifestations cutanées – Partie 1 / Chez l’adulte. Rev Prat 2022;72(8);905-13.

Martin Agudelo L. Arboviroses : il faut s’y préparer. Rev Prat (en ligne) 23 mai 2025.

Santé publique France. Liste des maladies à déclaration obligatoire. 29 août 2023.

Vignier N. Paludisme d’importation : gare aux idées reçues ! Rev Prat (en ligne) 1er juillet 2025.

Santé publique France. Chikungunya, dengue et zika en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée. 9 juillet 2025.

Bourée P, Garedaghi Y, Bisaro F. « Larva migrans ». Rev Prat Med Gen 2023;37(1079);341-3.