La surveillance renforcée des arboviroses (chikungunya, dengue et Zika) en France métropolitaine, qui a lieu chaque année entre le 1er mai et le 30 novembre, a déjà décelé :

- plus de 950 cas importés de chikungunya (données jusqu’au 20 mai), la plupart provenant de La Réunion, où une épidémie sévit actuellement ;

- plus de 1 275 cas importés de dengue (au 20 mai), provenant notamment des Antilles qui se trouvent également en épidémie.

Pour comparaison, sur toute l’année 2024, 4 683 cas importés de dengue, 34 cas importés de chikungunya et 8 cas importés de Zika ont été recensés en France hexagonale. Santé publique France a également identifié plusieurs foyers de transmission autochtone l’année dernière, confirmant l’augmentation du risque de transmission locale de ces arboviroses, constatée depuis 2022.

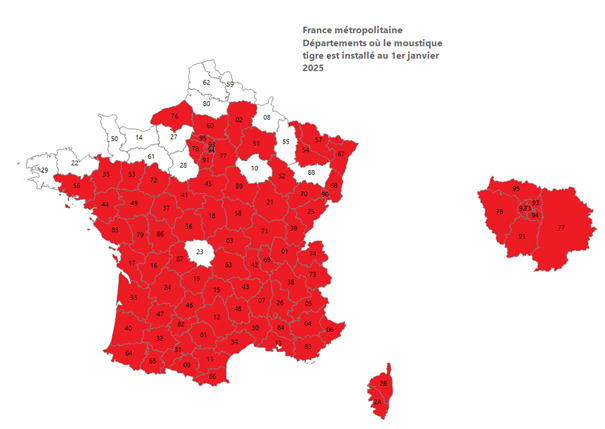

Ainsi, anticipant une hausse des cas dans les semaines à venir en raison de la prolifération des moustiques tigres (identifiés dans 81 départements (fig. 1), le ministère a rappelé l’importance d’identifier précocement tous les cas afin de réduire le risque de transmission virale sur le territoire métropolitain.

Quand évoquer un diagnostic de dengue, chikungunya ou Zika ?

Tout syndrome fébrile et algique, d’autant plus s’il survient au retour (< 15 jours) d’un séjour en zone de circulation du virus ou lorsqu’il existe un cas dans l’entourage, doit faire évoquer un diagnostic de dengue ou chikungunya, mais aussi d’infection par le virus Zika.

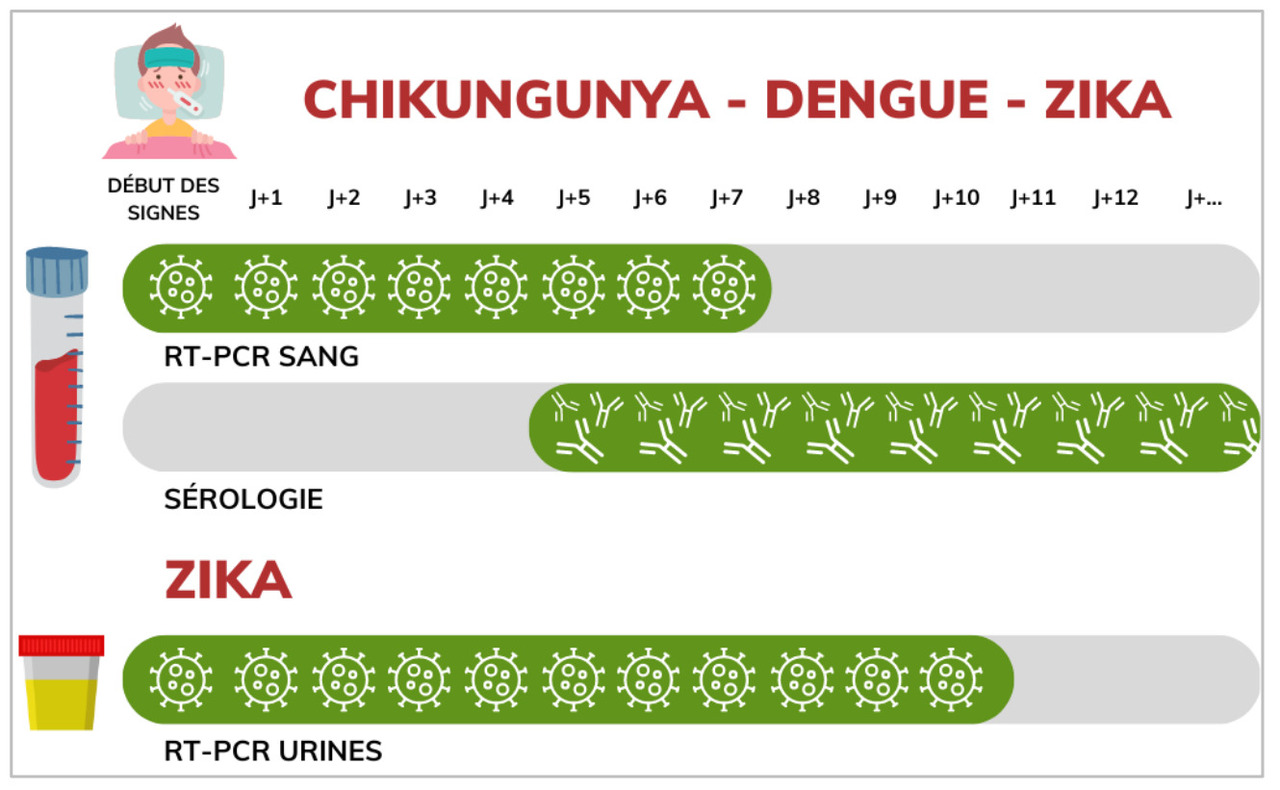

Les examens biologiques pour confirmer le diagnostic doivent systématiquement cibler les trois maladies, car les zones de circulation du vecteur sont superposables et les tableaux cliniques inauguraux de ces arboviroses sont proches (v. encadré ci-dessous).

Le type d’examen dépend de la date du début des signes, qu’il faut donc identifier avec précision (fig. 2). Les prélèvements précoces (jusqu’à J7) doivent être privilégiés dans la mesure du possible, puisque la RT-PCR a une spécificité supérieure à la sérologie.

Signaler pour prévenir les cas autochtones

Ces trois maladies sont à déclaration obligatoire (télécharger les formulaires ici) : le signalement de tout cas, importé ou autochtone, documenté biologiquement (probable ou confirmé) doit être réalisé au plus tôt auprès de l’ARS, par tout moyen (téléphone, mail). Cela permet de mettre en œuvre des investigations et des mesures de lutte antivectorielle dans les lieux fréquentés par les malades durant leur phase de virémie, afin de prévenir les cas de dengue autochtone. En 2024, onze épisodes de transmission autochtone de dengue ont été recensés, pour un total de 83 cas, et 1 cas autochtone de chikungunya.

Les patients avec un diagnostic confirmé OU cliniquement suspecté (en attente de confirmation) doivent impérativement être informés d’éviter les piqûres de moustiques durant leur phase de virémie, qui dure une dizaine de jours (J- 2 à J+ 7 par rapport à la date d’apparition des signes). Il doit leur être conseillé de porter des vêtements couvrants et amples, d’utiliser un répulsif cutané, de mettre en place des moustiquaires sur les ouvertures (portes et fenêtres) et d’utiliser des diffuseurs électriques à l’intérieur des habitations.

Les patients voyageurs doivent appliquer ces mêmes précautions et consulter en cas de fièvre au retour.

Dans cette même perspective, le ministère exhorte les praticiens à être particulièrement vigilants sur la présence de moustiques dans les cabinets médicaux : il convient notamment de lutter contre les gîtes larvaires en supprimant les eaux stagnantes à l’intérieur et autour des locaux (petits contenants comme les dessous de pots, les déchets, les gouttières, etc.).

Prise en charge des cas confirmés

Le traitement de ces arboviroses est avant tout symptomatique : antalgiques à base de paracétamol, antipyrétiques, repos, hydratation. Bannir aspirine et AINS, en raison d’un risque hémorragique et rénal pour la dengue et d’un effet potentiellement aggravant pour le chikungunya.

La phase aiguë dure environ une semaine. L’évolution est favorable dans la majorité des cas pour la forme classique de la dengue (les formes sévères concernent moins de 5 % des cas, v. encadré) ; pour le chikungunya, jusqu’à la moitié des cas évolueraient vers une forme chronique, dont la prise en charge en France a été codifiée par la Spilf en 2014.

Vaccins : où en est-on ?

Un nouveau vaccin contre la dengue (Qdenga, vaccin vivant atténué) est recommandé depuis 2024 par la HAS pour certaines personnes habitant dans les territoires français d’Amérique (Antilles et Guyane), à Mayotte et à La Réunion :

- enfants âgés de 6 à 16 ans ayant un antécédent d’infection par la dengue,

- adultes de 17 à 60 ans ayant des comorbidités, avec ou sans antécédent d’infection,

- la vaccination peut être envisagée au cas par cas pour les enfants drépanocytaires, âgés de 6 à 16 ans sans antécédent de dengue.

Pour les personnes voyageant dans une zone où la dengue sévit , le HCSP vient de recommander la vaccination (lorsque le voyage ne peut être différé, qui reste l’option privilégiée) pour les personnes âgées de 6 à 60 ans ayant des comorbidités à risque de forme grave et indépendamment des antécédents de dengue. La vaccination peut être envisagée, dans le cadre d’une décision partagée : pour les personnes âgées de 6 ans et plus sans comorbidités, uniquement en cas d’antécédents personnels de dengue ; pour celles âgées de plus de 60 ans ayant des comorbidités, indépendamment des antécédents personnels de dengue. Les patients doivent être informés de l’absence de données d’immunogénicité et d’efficacité au-delà de 60 ans, d’une immunogénicité et une efficacité moindres vis-à-vis des sérotypes 3 et 4, et de la nécessité d’appliquer tout de même les mesures de protection antivectorielle.

La vaccination contre le chikungunya (avec Ixchiq, vaccin vivant atténué) est actuellement recommandée par la HAS pour les personnes âgées de 18 à 64 ans habitant dans l’île de La Réunion et qui ont un risque de forme grave ou chronique et n’ont pas d’antécédent personnel d’infection par ce virus. À la suite de la survenue d’effets indésirables graves chez les plus de 65 ans, cette tranche d’âge n’est plus ciblée par la campagne vaccinale.

Actuellement, il n’y a pas de recommandation vaccinale contre le chikungunya pour les voyageurs.

Pour rappel, ces deux vaccins sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes ou allaitantes.

Dengue, du chikungunya et du Zika : principales caractéristiques cliniques

Dengue : le plus souvent asymptomatique

Majoritaires, les formes asymptomatiques (apyrétiques) ou paucisymptomatiques (75 - 90 % des cas) contrastent avec les rares formes graves, voire létales.

La forme classique est principalement un syndrome pseudogrippal sans signes respiratoires : fortes fièvres, céphalées, myalgies, asthénie.

La forme sévère (dengue hémorragique) survient dans 2 à 4 % de cas, au moment de la défervescence thermique, entre le 4e et le 6e jour environ. Elle est plus commune en cas d’infections répétées ou en présence de facteurs de risque comme la grossesse, les âges extrêmes (&amp;lt; 2 ans ; &amp;gt; 65 ans), l’immunodépression, les pathologies chroniques (diabète, obésité…) et les syndromes drépanocytaires majeurs.

Les signes d’alerte des formes sévères définis par l’OMS sont :

- douleurs abdominales persistantes et d’intensité croissante ;

- vomissements persistants ;

- épanchements séreux ;

- hémorragies muqueuses ne cédant pas spontanément ;

- agitation ou somnolence ;

- hépatomégalie ;

- baisse rapide des plaquettes associée à une élévation de l’hématocrite.

Chikungunya : les formes chroniques sont fréquentes

Le plus souvent symptomatique (environ 80 % des cas), le chikungunya provoque généralement de fortes fièvres et des arthralgies intenses prédominant aux extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges).

D’autres signes possibles, aspécifiques : éruption maculopapulaire sur la face, le torse et les jambes, troubles digestifs, céphalées, myalgies.

L’évolution vers des arthralgies chroniques, dont le retentissement est important sur la qualité de vie, concernerait 20 à 60 % des patients selon le lignage viral et la qualité des soins reçus. Les facteurs de risque identifiés sont superposables à ceux de la dengue.

Zika : complications rares, surtout maternofœtales

En dehors des cas asymptomatiques (50 à 80 %), le tableau clinique est proche de celui de la dengue : éruptions cutanées (exanthème maculopapuleux), conjonctivite fièvre modérée ou absente, arthralgies et myalgies…

La résolution est spontanée en environ une semaine aussi, mais des complicationsneurologiques, comme des syndromes de type Guillain-Barré. Cependant, les manifestations maternofœtales sont de loin les plus importantes, avec la survenue de malformations cérébrales et de retard cognitif dans les cas des infections du 1er et 2e trimestres de grossesse.

Pour en savoir plus : Dengue, chikungunya et Zika : comment faire la différence ?

Martin Agudelo L. Dengue, chikungunya et Zika : comment faire la différence ? Rev Prat (en ligne) 18 juillet 2024.

Vignier N. Risque de dengue en France : quelles mesures pour y faire face ? Rev Prat (en ligne) 28 mai 2025.

Encadrés

Encadrés