Barbaque et empreinte carbone ne font pas bon ménage. Alors que la viande est le deuxième aliment le plus consommé dans l’Hexagone en 2020, l’élevage représente 59 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture française en 2022.1,2 Il est donc évident que pour baisser l’impact carbone de nos assiettes, la part des produits issus de l’élevage et en particulier la viande doit diminuer. Or, outre l’apport de protéines, la viande est une source de vitamines, d’acides gras oméga- 3 et de minéraux facilement assimilables.3Alors, comment subvenir aux besoins quotidiens de protéines tout en divisant par deux l’ingestion de viande ? Et quid des autres nutriments et minéraux ? Pour y répondre, des chercheurs ont élaboré dix modèles alimentaires avec deux contraintes majeures : deux fois moins de viande et zéro carence.

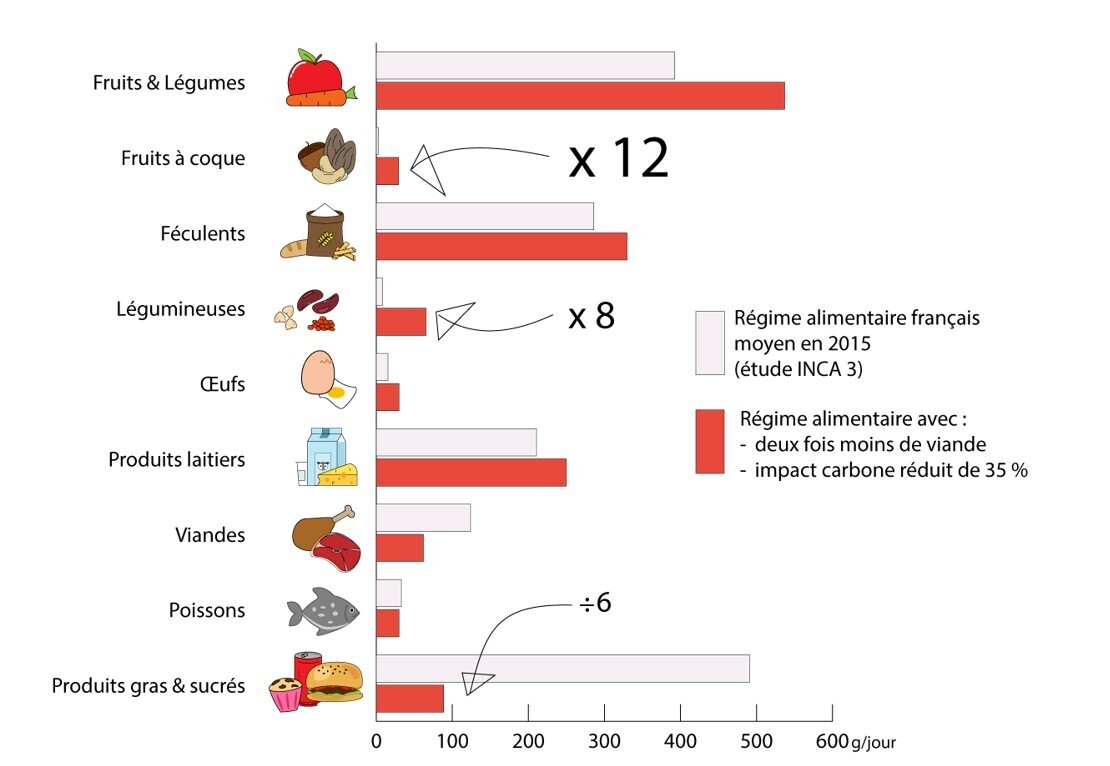

D’abord, il a fallu définir le régime alimentaire d’un adulte français (hors femmes enceintes et personnes âgées). Pour ce faire, les auteurs ont utilisé la dernière enquête des consommations alimentaires de l’Anses (INCA 3).4 Ils ont ensuite élaboré dix modèles alimentaires où la part de viandes est diminuée de moitié tout en faisant varier la réduction de l’empreinte carbone de 0 à 50 %. Le compromis s’est porté sur une alimentation avec un impact carbone de moins 35 % par rapport au régime actuel. Sachant que l’assiette d’un Français correspond à un quart de son impact carbone, cette réduction est non négligeable (figure).5

Plus de végétale, moins de bidoche

Mais alors, que contient ce nouveau régime alimentaire ? Pour la viande, outre la réduction quantitative, les modifications se portent aussi sur le type. Charcuterie et jambon blanc doivent être consommés en parts égales (soit une division par 2,8 de la charcuterie et seulement de 1,4 pour le jambon blanc). Pour les viandes rouges, la portion est divisée par 2,5, mais celle de volaille l’est seulement de 1,4. Concernant le poisson, quantitativement il n’y a pas de changement, mais si on distingue les poissons gras et les poissons maigres, la part des premiers augmente et celle des seconds diminue. Pour les féculents, là aussi, quelques changements sont à prévoir. Plus riches en fibres, en minéraux et en vitamines, les céréales complètes sont privilégiées au détriment des céréales raffinées (multiplication par 7 des premières, diminution par 3 des secondes). Mais les deux types d’aliments qui connaissent les plus grandes progressions sont les fruits à coque et les légumineuses. Toutefois, pour ne pas tout chambouler, les auteurs gardent l’adage des trois produits laitiers journaliers.

Un autre point à souligner est la diminution drastique des produits gras, sucrés et ultratransformés. Dans les dix modèles analysés, les auteurs ont éliminé tous les plats préparés et a fortiori les alternatives végétales à la viande. Ces dernières se caractérisent souvent par une liste d’ingrédients longue et de nombreux additifs, ce qui les classe dans la catégorie des produits ultratransformés.6,7 Pas de trace non plus de « nouveaux aliments », comme les insectes et les microalgues, pourtant riches en protéines et en sels minéraux et consommés dans certaines sociétés.8

Cette étude montre qu’il est totalement possible de manger deux fois moins de viande sans être carencé. Avec cette nouvelle alimentation, certains apports nutritionnels sont même supérieurs au régime français moyen : davantage de fibres, d’oméga- 3, de calcium, de fer. Seuls la vitamine B12 et l’iode sont moins présents. Ces diminutions n’entraînent pas de carences, contrairement aux régimes végétariens et végétaliens (absence de viande et poisson ainsi que de tout aliment issu du règne animal) où la complémentation en B12, par exemple, doit être systématique.9

Des changements déjà en marche

On pourrait objecter que l’étude s’appuie sur le régime alimentaire moyen des Français en 2015. Or, depuis, les habitudes ont quelque peu évolué à cause du contexte inflationniste. En 2023, la consommation de viande bovine a connu la plus forte baisse sur les vingt dernières années. A contrario, celle de volaille ne cesse de croître et se rapproche même de la consommation de viande de porc (représentant respectivement 34,8 % et 36,7 % de la consommation individuelle française des viandes en 2023).10Or bœuf et poulet n’ont pas le même impact environnemental : un kilogramme de rumsteck grillé émet 36,6 kgCO2eq contre 7,75 kgCO2eq pour un kilo de poulet rôti.11,12 Mais cette absence de mise à jour concernant le régime alimentaire français moyen peut aussi être vue comme une qualité : les changements de consommations ont déjà commencé, avec une part plus grande de la volaille au détriment de la viande bovine plus émettrice. L’effort pour décarboner notre assiette se fera donc davantage sur les quantités de viande que sur la nature du produit en lui-même et cette transition sera peut-être plus facile.

En-dehors de la réduction en viande, cette étude montre la nécessité de revenir à des produits bruts. Ces recommandations s’alignent avec celles données par le PNNS et la nouvelle version du Nutri-Score (pas encore appliquée en France), où la grande majorité des aliments ultratransformés sont classés C, D ou E ; tout comme… la viande rouge !13 En s’inspirant de ce nouveau régime alimentaire, non seulement on réduit notre impact carbone, mais on améliore aussi l’équilibre de notre alimentation.

Références :

1. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Infographie – La consommation alimentaire. 5 novembre 2021.

2. Citepa. Rapport Secten édition 2024. Émissions de gaz à effet de serre en France 1990-2023. 18 juin 2024.

3. Irae. Quels sont les bénéfices et les limites de la consommation de viande ? 11 janvier 2019.

4. Anses. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Rapport d’expertise collective. Juin 2017.

5. Barbier C, Couturier C, Pourouchottamin P, et al. L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France. Club Ingénierie Prospective Energie et Environnement 21 mai 2019.

6. Quéquet C. Véganisme et produits véganes : quels risques ? Rev Prat (en ligne) 31 mai 2024.

7. Srour B, Chazelas É, Touvier M. Aliments ultra-transformés : de la recherche aux recommandations. Rev Prat 2021;71(10);1107-12.

8. Comité de la prévention et de la précaution. Quelle alimentation humaine pour demain ? Les « nouveaux aliments » : le cas des insectes et des microalgues. Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques 19 novembre 2024.

9. Cristini M, Leboulanger H. Alimentations végétariennes : accompagner les patients en bonne santé. Rev Prat Med Gen 2024;38(1083);9-10.

10. FranceAgriMer. Consommation de produits carnés et d’œufs en 2023. 23 août 2024.

11. Agribalyse. Bœuf, rumsteck, grillé, changement climatique.

12. Agribalyse. Poulet, cuisse, viande, rôti/cuit au four.

13. Angely C. Entretien avec Serge Hercberg. Nouveau Nutr-Score : plus performant, il déplaît aux lobbies… Rev Prat Med Gen 2025;39(1094);60-2.