Les crises d’épilepsie selon leur type (focal, généralisé) et selon la localisation de la décharge peuvent se manifester par différents signes cliniques (clonies, paresthésies, confusion, manifestations hyperkinétiques, hallucinations…). La diversité de ces symptômes peut compliquer la distinction entre malaises d’origine épileptique ou d’une autre origine. Il convient de bien connaître les principaux diagnostics différentiels et leurs spécificités cliniques afin de ne pas sur- ou sous-diagnostiquer une épilepsie.1-3

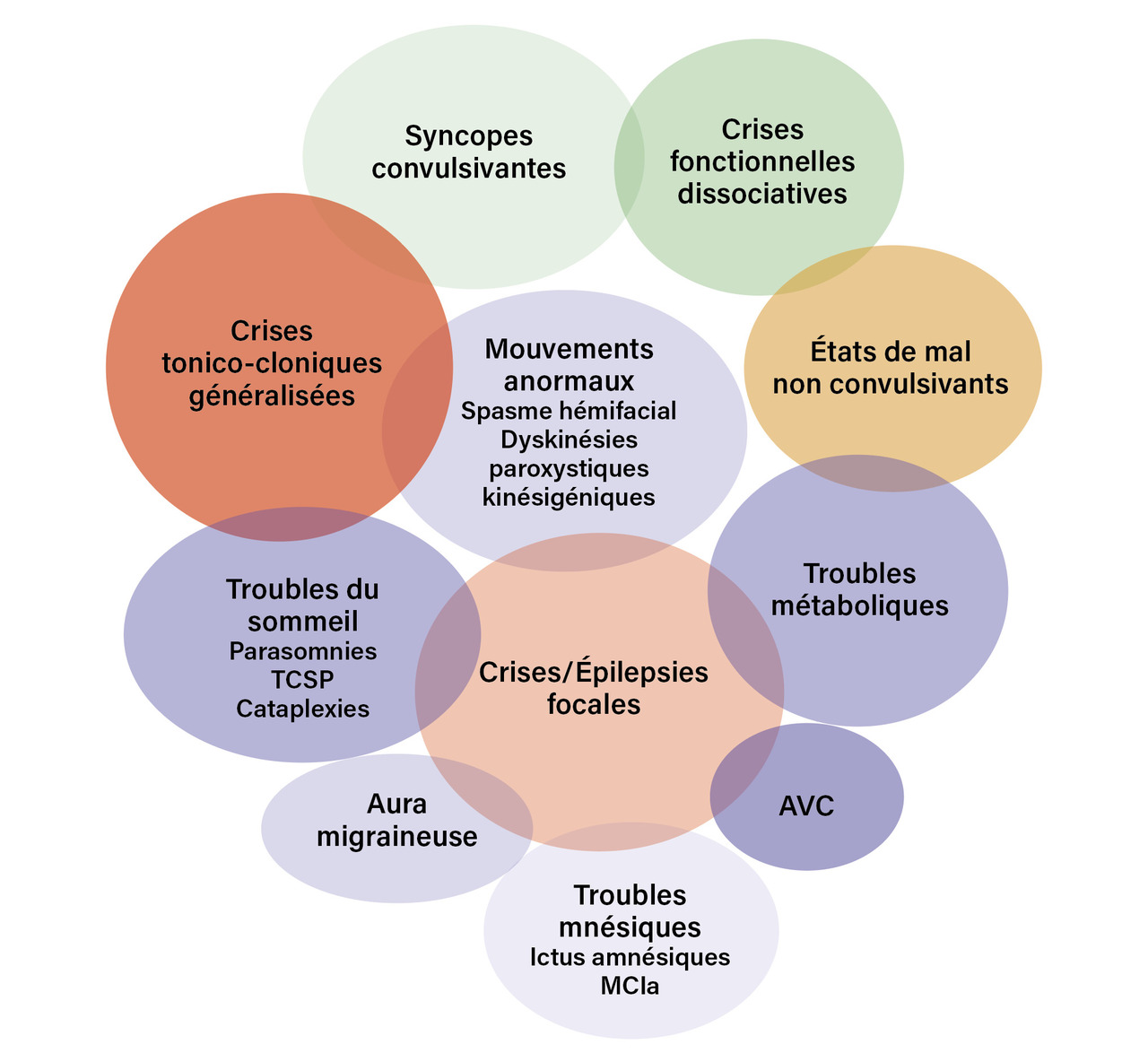

Devant des événements cliniques paroxystiques, les pièges diagnostiques de l’épilepsie sont courants (figure ).4-6

Devant des événements cliniques paroxystiques, les pièges diagnostiques de l’épilepsie sont courants (

Syncopes d’origine vasovagale ou cardiaque

Il s’agit de la première cause de confusion diagnostique avec une crise d’épilepsie tonico-clonique généralisée.

Les symptômes survenant dans ce cadre sont secondaires à un bas débit cérébral aigu : malaise vasovagal, troubles du rythme cardiaque avec asystolie, blocage à l’éjection cardiaque… Ce type de malaise se distingue par cinq éléments cliniques distincts des crises tonico-cloniques :

Les symptômes survenant dans ce cadre sont secondaires à un bas débit cérébral aigu : malaise vasovagal, troubles du rythme cardiaque avec asystolie, blocage à l’éjection cardiaque… Ce type de malaise se distingue par cinq éléments cliniques distincts des crises tonico-cloniques :

- le contexte au cours duquel survient le malaise est très évocateur (lever brutal, stress, période post-prandiale, urination, bain chaud, exercice physique, rasage, toux, comorbidités cardiaques connues…) ;

- il existe en règle générale une symptomatologie lipothymique précessive (acouphènes, paresthésies diffuses, amaurose progressive bilatérale, nausées, sensation de chaleur, parfois sueurs). Une perte de connaissance s’ensuit. Dans le cadre d’un bas débit sévère, cette symptomatologie lipothymique peut être inexistante ou trop rapide pour être rapportée ;

- la perte de connaissance s’accompagne d’une hypotonie, qui explique une chute vers l’avant ou sur le côté avec le risque d’une obturation de la mâchoire brutale avec morsure du bout de la langue. Le patient est très pâle. À l’opposé, lors d’une crise tonico-clonique généralisée, la chute s’accompagne d’une hypertonie, avec une chute en avant ou en arrière. Les muscles masséters engagés dans le processus tonique sont responsables d’une morsure de la langue latérale ;

- une posture tonique ou dystonique des membres en extension et en flexion est ensuite possible, suivie d’une séquence de convulsions des quatre membres. Ces secousses peuvent être prolongées, mais le plus souvent elles ne dépassent pas une vingtaine de mouvements (ce qui reste un nombre important et souvent pris pour des convulsions d’origine épileptique). Après une période de pâleur extrême, la reprise de conscience s’accompagne d’un faciès rouge et vultueux et de sueurs profuses ;

- la récupération de la conscience et le délai du premier souvenir sont rapides à l’issue du malaise. Classiquement, les patients ont le souvenir de leur prise en charge par les pompiers et de leur arrivée aux urgences. Une période de confusion de quelques minutes peut exister en cas de bas débit cérébral sévère et prolongé.

Crises fonctionnelles dissociatives (crises psychogènes non épileptiques)

Ces malaises ne sont pas associés à une activité électrique cérébrale anormale, comme le sont les crises d ’épilepsie. Ils ne sont pas volontaires et ne doivent pas faire discuter une simulation, cette dernière restant exceptionnelle. Les causes de ces troubles sont d’origine psychogène, le plus souvent en lien avec des séquelles traumatiques (physiques, sexuelles ou psychologiques telles que le harcèlement scolaire…) et des troubles de la régulation émotionnelle. La symptomatologie est parfois difficile à distinguer d’une crise d’origine épileptique et peut nécessiter un enregistrement vidéo-électroencéphalographique. Néanmoins, quel-ques éléments sémiologiques, lorsqu’ils sont observés, sont évocateurs de cette origine psychogène :

- durée de crise supérieure à deux minutes ;

- fluctuations des signes dans le temps (alternance de phase cloniques, toniques puis de nouveau cloniques...) ;

- début et/ou fin progressive(s) ;

- activité motrice ondulatoire, asynchrone, de négation ;

- atonie complète ;

- résistance à l’ouverture des yeux ;

- hyperventilation durant la perte de connaissance ;

- pleurs ;

- morsure du bout de la langue ;

- analyse de la dynamique clinique de la crise (succession de signes cliniques ne pouvant être expliqués par une propagation physiologique d’une décharge épileptique) ;

- ces malaises sont d’emblée très fréquents et handicapants ; ils conduisent à de nombreux passages aux urgences et à une déscolarisation/désocialisation. Ils peuvent parfois mimer un état de mal épileptique. Les malaises résistent d’emblée aux traitements mis en place, notamment antiépileptiques.

Troubles métaboliques

Différents troubles métaboliques peuvent conduire à des symptômes semblables à une crise d’épilepsie.

L’hypoglycémie profonde peut conduire à une symptomatologie déficitaire focale suspecte (troubles phasiques, déficit moteur, perte de connaissance, confusion…).

Une hyperglycémie, notamment sans cétose, peut expliquer des mouvements anormaux hyperkinétiques parfois même balliques qui se corrigent avec le traitement métabolique.

Tous les autres troubles métaboliques ‒notamment hypo-/hypernatrémie, hypo-/hypercalcémie, insuffisance rénale, insuffisance hépatique‒ sont pourvoyeurs de syndrome confusionnel, avec l’association de possibles myoclonies irrégulières des extrémités pouvant faire évoquer à tort un état de mal non convulsivant. L’électroencéphalogramme (EEG) et le contexte permettent d’éviter cette confusion et la mise en route d’un traitement antiépileptique délétère.

Tout trouble métabolique sévère peut être à l’origine d’authentiques crises d’épilepsie par leur composante proconvulsivante. Le traitement reste néanmoins celui de la cause du trouble métabolique.

L’hypoglycémie profonde peut conduire à une symptomatologie déficitaire focale suspecte (troubles phasiques, déficit moteur, perte de connaissance, confusion…).

Une hyperglycémie, notamment sans cétose, peut expliquer des mouvements anormaux hyperkinétiques parfois même balliques qui se corrigent avec le traitement métabolique.

Tous les autres troubles métaboliques ‒notamment hypo-/hypernatrémie, hypo-/hypercalcémie, insuffisance rénale, insuffisance hépatique‒ sont pourvoyeurs de syndrome confusionnel, avec l’association de possibles myoclonies irrégulières des extrémités pouvant faire évoquer à tort un état de mal non convulsivant. L’électroencéphalogramme (EEG) et le contexte permettent d’éviter cette confusion et la mise en route d’un traitement antiépileptique délétère.

Tout trouble métabolique sévère peut être à l’origine d’authentiques crises d’épilepsie par leur composante proconvulsivante. Le traitement reste néanmoins celui de la cause du trouble métabolique.

Accidents vasculaires cérébraux

Tout symptôme déficitaire transitoire doit faire évoquer en premier lieu une origine ischémique cérébrale et conduire à une prise en charge en urgence suivant la filière neurovasculaire aiguë. Néanmoins, il convient d’envisager une origine épileptique lorsque le déficit observé se répète, et ce de manière stéréotypée sans explication vasculaire (sténose serrée d’un axe vasculaire précis en rapport avec la symptomatologie présentée). L’existence de mouvements anormaux avant l’apparition du déficit est également un argument important pour une origine épileptique. Les symptomatologies déficitaires les plus fréquemment retrouvées et associées à une origine épileptique sont le déficit moteur et les troubles phasiques isolés. Un enregistrement électroencéphalographique associé à une anamnèse précise conduit le plus souvent au diagnostic d’épilepsie.

Auras migraineuses

Les crises migraineuses peuvent se caractériser par des symptômes neurologiques focaux durant la phase d’aura. Les symptômes de l’aura et leur séquence temporelle sont typiques : troubles visuels à type de scotomes scintillants ou d’amputation d’un hémichamp visuel s’installant durant plus de cinq minutes de manière isolée. D’autres phénomènes déficitaires neurologiques peuvent succéder à ces symptômes visuels : troubles sensitifs à type de paresthésies d’un hémicorps, puis troubles phasiques. Les déficits moteurs existent de manière isolée dans les rares migraines hémiplégiques. Les signes neurologiques disparaissent néanmoins tous après une heure environ avant que n’apparaisse et progresse une céphalée hémicrânienne pulsatile, invalidante, avec des signes végétatifs de type nausées et vomissements.

Dans le cadre de la crise d’épilepsie occipitale, la symptomatologie visuelle est volontiers caractérisée par des illusions (distorsion de la vision) ou hallucinations (taches colorées ou images plus complexes) dans un hémichamp visuel. De manière rapidement concomitante, des mouvements de déviation oculaire ou de nystagmus sont visibles ainsi que parfois une déviation de la tête. Cette symptomatologie peut durer plusieurs minutes et se poursuivre par des céphalées invalidantes associées à des nausées et vomissements. Un déficit visuel post-critique est fréquemment observé (hémianopsie latérale homonyme). Lorsque la décharge critique diffuse, d’autres symptômes peuvent s’associer à la symptomatologie visuelle à type de rotation du corps, mouvements anormaux d’un hémicorps (diffusion pariétale) ou sensation de rêve éveillé, troubles phasiques ou automatismes oro-alimentaires (diffusion temporale). La symptomatologie est donc plus riche, associant de manière simultanée plusieurs symptômes neurologiques.

L’EEG parfois réalisé dans le cadre d’une crise migraineuse permet d’établir avec certitude le diagnostic : absence de décharge épileptique occipitale et temporale mais présence d’un ralentissement thêta diffus prolongé parfois asymétrique.

Dans le cadre de la crise d’épilepsie occipitale, la symptomatologie visuelle est volontiers caractérisée par des illusions (distorsion de la vision) ou hallucinations (taches colorées ou images plus complexes) dans un hémichamp visuel. De manière rapidement concomitante, des mouvements de déviation oculaire ou de nystagmus sont visibles ainsi que parfois une déviation de la tête. Cette symptomatologie peut durer plusieurs minutes et se poursuivre par des céphalées invalidantes associées à des nausées et vomissements. Un déficit visuel post-critique est fréquemment observé (hémianopsie latérale homonyme). Lorsque la décharge critique diffuse, d’autres symptômes peuvent s’associer à la symptomatologie visuelle à type de rotation du corps, mouvements anormaux d’un hémicorps (diffusion pariétale) ou sensation de rêve éveillé, troubles phasiques ou automatismes oro-alimentaires (diffusion temporale). La symptomatologie est donc plus riche, associant de manière simultanée plusieurs symptômes neurologiques.

L’EEG parfois réalisé dans le cadre d’une crise migraineuse permet d’établir avec certitude le diagnostic : absence de décharge épileptique occipitale et temporale mais présence d’un ralentissement thêta diffus prolongé parfois asymétrique.

Troubles du sommeil

Lorsque les crises d’épilepsie sont morphéiques, il n’est pas toujours facile de distinguer à l’interrogatoire ces crises de manifestations en lien avec une pathologie du sommeil. Les pathologies du sommeil les plus fréquemment évoquées sont alors les parasomnies (somnambulisme et éveils confusionnels principalement) et les troubles du comportement en sommeil paradoxal (TCSP). Les cataplexies sont discutées comme diagnostic différentiel d’une crise tonico-clonique ou crise atonique.

Parasomnies

Ce sont des pathologies fréquentes touchant les patients entre 3 et 12 ans pouvant parfois se poursuivre à l’âge adulte. Elles se manifestent dans le sommeil lent profond uniquement, soit le plus fréquemment lors du premier tiers de la nuit. Sur le plan de la présentation clinique, le somnambulisme se caractérise par un comportement moteur assez organisé et complexe mais ralenti. Les séquences motrices observées ne sont pas stéréotypées. Durant l’éveil confusionnel, la personne semble partiellement éveillée et est totalement désorientée, les manifestations sont plutôt d’ordre comportemental.

Troubles du comportement en sommeil paradoxal

Ils se déroulent plutôt en fin de nuit. Ils touchent classiquement les hommes âgés de plus de 50 ans. Le comportement moteur est généralement agressif ou défensif, non stéréotypé ; le patient ne quitte pas son lit mais peut en tomber ou blesser son partenaire.

Cataplexies dans le cadre d’une narcolepsie

Elles peuvent également être trompeuses. Elles surviennent pendant l’état de veille et se caractérisent par une atonie de quelques secondes en pleine conscience ; elles peuvent ainsi être responsables d’un bégaiement, d’une chute de la mandibule, de la tête ou du corps. Parfois, un aspect de « secousses » peut être trompeur du fait de séquences d’hypotonies brèves suivies d’une normalisation du tonus successives. Les cataplexies sont déclenchées par un phénomène émotionnel tel que le rire, la peur, la surprise… Le diagnostic est parfois complexe si la narcolepsie n’est pas encore connue mais le contexte d’hypersomnie est évocateur.

Quel que soit le trouble du sommeil, les événements cliniques paroxystiques sont en général isolés et uniques dans la nuit. Ils sont le plus souvent prolongés et durent plusieurs minutes. L’élément fondamental est que la séquence motrice sur plusieurs événements n’est jamais stéréotypée.

Quel que soit le trouble du sommeil, les événements cliniques paroxystiques sont en général isolés et uniques dans la nuit. Ils sont le plus souvent prolongés et durent plusieurs minutes. L’élément fondamental est que la séquence motrice sur plusieurs événements n’est jamais stéréotypée.

Crises d’épilepsie morphéiques

Les crises d’épilepsie morphéiques pouvant imiter la symptomatologie des pathologies du sommeil évoquées sont le plus souvent d’origine frontale. Les crises se manifestent en général quasi exclusivement la nuit (sans manifestation visible la journée permettant de poser le diagnostic d’épilepsie). Elles surviennent en début et fin de nuit plutôt en sommeil lent léger. Ainsi, un événement survenant dans les trente minutes après l’endormissement a plus de probabilité d’être d’origine épileptique (période de sommeil lent léger). Elles sont de durée brève (quelques secondes à moins d’une minute) et peuvent se répéter en clusters (une à cinquante fois par nuit). Le retentissement sur la qualité de sommeil peut alors être important et responsable d’une somnolence diurne excessive marquée (ce qui reste rare dans les parasomnies et TCSP). La symptomatologie est dominée par des manifestations motrices au premier plan : dystonie, postures toniques, mouvements hyperkinétiques. Ces manifestations sont très stéréotypées entre chaque événement.

Troubles mnésiques

Certaines épilepsies temporales notamment du sujet âgé peuvent se présenter sous une forme « cognitive » pure. Selon s’il existe des événements amnésiants paroxystiques identifiables, cette forme peut être prise à tort pour des ictus amnésiques ou un trouble cognitif léger (mild cognitive impairment) amnésique isolé. Ces trois pathologies sont d’autant plus difficiles à distinguer l’une de l’autre qu’elles touchent la même population, les sujets âgés de plus de 50 ans.

Ictus amnésiques

Ils ont des caractéristiques bien définies. En dehors de ce cadre précis, il est important de s’interroger sur l’existence d’une épilepsie amnésiante transitoire.

Les ictus amnésiques restent un événement fréquemment observé dans la population âgée de 50 à 70 ans. Cet ictus est classiquement unique ; les récurrences sont très rares et espacées de plusieurs années. La symptomatologie clinique est dominée par une amnésie antérograde et rétrograde totale pure avec une conscience claire et les autres capacités neurologiques conservées (motrice, praxique, phasique…). Ce trouble génère une certaine perplexité, avec la répétition des mêmes questions tout au long de l’événement (« Où suis-je ? », « Quel jour sommes-nous ? », « Qu’est-ce que je dois faire ? »…). Cet ictus peut survenir à la suite d’une forte émotion, d’une exposition au froid, d’un rapport sexuel, d’une manœuvre de Valsalva, d’un exercice physique… De manière essentielle au diagnostic positif, le trouble mnésique doit persister plus de quatre heures et moins de vingt-quatre heures. En dehors de ce cadre, des investigations sont nécessaires.

Les ictus amnésiques restent un événement fréquemment observé dans la population âgée de 50 à 70 ans. Cet ictus est classiquement unique ; les récurrences sont très rares et espacées de plusieurs années. La symptomatologie clinique est dominée par une amnésie antérograde et rétrograde totale pure avec une conscience claire et les autres capacités neurologiques conservées (motrice, praxique, phasique…). Ce trouble génère une certaine perplexité, avec la répétition des mêmes questions tout au long de l’événement (« Où suis-je ? », « Quel jour sommes-nous ? », « Qu’est-ce que je dois faire ? »…). Cet ictus peut survenir à la suite d’une forte émotion, d’une exposition au froid, d’un rapport sexuel, d’une manœuvre de Valsalva, d’un exercice physique… De manière essentielle au diagnostic positif, le trouble mnésique doit persister plus de quatre heures et moins de vingt-quatre heures. En dehors de ce cadre, des investigations sont nécessaires.

Trouble cognitif léger de type amnésique

Il se caractérise par une situation clinique stable même si elle est déficitaire. À l’interrogatoire, le trouble mnésique est rapporté comme constant et lentement progressif. L’entrée dans la maladie est le plus souvent sournoise, difficile à dater. Il n’existe pas à ce stade de perte d’autonomie. Les épisodes d’amnésie aiguë pure ne sont classiquement pas observés. Le bilan morphologique peut retrouver une atrophie hippocampique bilatérale.

Épilepsie amnésiante transitoire

Il s’agit d’une forme d’épilepsie du sujet âgé. Elle se caractérise par l’apparition rapidement progressive de troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades partiels. Elle touche en particulier les souvenirs autobiographiques (mariage des enfants, décès d’un proche...). Elle peut être source d’une perte d’autonomie et d’une limitation franche des activités habituelles. Une anamnèse appuyée peut permettre d’isoler des événements cliniques paroxystiques de type « confusionnel » pouvant durer de plusieurs minutes jusqu’à une heure. Il n’est pas rare d’observer des automatismes oro-alimentaires, gestuels à ces occasions. Un EEG (notamment réalisé dans le sommeil) permet d’observer des paroxysmes épileptiques temporaux et très souvent d’authentiques crises temporales infracliniques. Le traitement de cette épilepsie permet, pour la majorité des patients, de restaurer l’autonomie et une efficience cognitive normale.

Mouvements anormaux

Il s’agit de situations pouvant également poser des difficultés diagnostiques avec des crises d’épilepsie. Deux diagnostics différentiels sont à évoquer.

Dyskinésies paroxystiques kinésigéniques

Il s’agit d’une maladie génétique rare, débutant entre l’âge de 5 à 20 ans, et responsable d’accès dystoniques ou choréodystoniques d’un segment corporel ou d’un hémicorps de manière paroxystique d’une durée inférieure à une minute. Ces éléments sémiologiques peuvent parfois faire discuter une crise tonico-clonique. Néanmoins, ces manifestations pluriquotidiennes sont systématiquement déclenchées par un mouvement brusque, une accélération du pas, un lever… et le patient reste parfaitement conscient durant ces épisodes.

Spasme hémifacial

Il s’agit d’une pathologie fréquente qui touche les personnes âgées de plus de 50 ans. Il est soit secondaire à un conflit vasculonerveux sur le nerf facial, soit séquellaire d’une paralysie faciale. Il se caractérise par des contractions dystoniques indolores d’une hémiface. Ces éléments peuvent parfois imiter une crise d’épilepsie focale operculaire (clonies régulières qui touchent la commissure labiale avec extension possible aux muscles peauciers et frontaux). De manière caractéristique, le spasme facial touche en premier l’orbiculaire des paupières ; les secousses sont brèves et irrégulières, accentuées par le stress et la fatigue.

S’appuyer sur les indices sémiologiques pour orienter le diagnostic

La première étape diagnostique est dans certains cas difficile. Néanmoins, certaines situations cliniques doivent interroger le médecin généraliste ou le médecin urgentiste. Ainsi, de nombreux indices sémiologiques obtenus à l’interrogatoire des témoins et du patient ou lors de l’analyse de vidéos réalisées par l’entourage permettent d’orienter correctement les hypothèses diagnostiques épileptiques ou non épileptiques. Cette analyse est essentielle pour éviter l’errance diagnostique du patient et les conséquences iatrogènes.

Références

1. Haute Autorité de santé. Prise en charge d’une première crise d’épilepsie chez l’adulte. Recommandations de bonne pratique. Janvier 2015.

2. Haute Autorité de santé. Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes. Recommandations de bonne pratique. Novembre 2020.

3. Tyvaert L. Diagnostic positif, syndromique et étiologique d’une épilepsie. Rev Prat 2017;67(3):264-71.

4. Référentiel du Collège des enseignants de neurologie : « Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l’adulte », 7e édition, 2025.

5. Benbadis S. The differential diagnosis of epilepsy: A critical review. Epilepsy Behav 2009;15(1):15-21.

6. Morrell MJ. Differential diagnosis of seizures. Neurol Clin 1993;11(4):737-54.

2. Haute Autorité de santé. Épilepsies : prise en charge des enfants et des adultes. Recommandations de bonne pratique. Novembre 2020.

3. Tyvaert L. Diagnostic positif, syndromique et étiologique d’une épilepsie. Rev Prat 2017;67(3):264-71.

4. Référentiel du Collège des enseignants de neurologie : « Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l’adulte », 7e édition, 2025.

5. Benbadis S. The differential diagnosis of epilepsy: A critical review. Epilepsy Behav 2009;15(1):15-21.

6. Morrell MJ. Differential diagnosis of seizures. Neurol Clin 1993;11(4):737-54.

Dans cet article

- Syncopes d’origine vasovagale ou cardiaque

- Crises fonctionnelles dissociatives (crises psychogènes non épileptiques)

- Troubles métaboliques

- Accidents vasculaires cérébraux

- Auras migraineuses

- Troubles du sommeil

- Troubles mnésiques

- Mouvements anormaux

- S’appuyer sur les indices sémiologiques pour orienter le diagnostic