Maladie inflammatoire du follicule pilosébacé

L’acné est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé, d’étiologie complexe et multifactorielle. La physiopathologie repose sur 3 éléments : l’hyperséborrhée, la kératinisation infundibulaire du follicule pilosébacé et l’inflammation liée à Propionibacterium acnes.

L’hyperséborrhée est liée à une hypersécrétion de sébum par les glandes sébacées ; elle est induite par la dihydrotestostérone, hormone produite par les sébocytes à partir de testostérone libre, qui se fixe sur les récepteurs aux androgènes situés sur les sébocytes, déclenchant et entretenant l’hypersécrétion de sébum. Cependant, il n’y a pas d’élévation des hormones androgènes dans le sang, l’hypersécrétion de sébum est uniquement due à une plus grande sensibilité des récepteurs androgéniques sur les sébocytes.

La kératinisation infundibulaire du follicule pilosébacé est due à une prolifération des kératinocytes et à une élévation anormale du nombre de cornéocytes par défaut de leur élimination dans le canal infundibulaire, entraînant la formation de comédons (ou microkystes).

L’inflammation chronique de follicules pilosébacés entraîne les lésions inflammatoires de l’acné. En cause : Propionibacterium acnes, bactérie à Gram positif naturellement présente dans le microbiote cutané.

Formes cliniques

De manière générale, on distingue 2 grands types d’acné :

- l’acné rétentionnelle, caractérisée par des comédons ouverts (les « points noirs ») et des comédons fermés (les « points blancs ») ;

- l’acné inflammatoire, se manifeste par des papules (boutons rouges), des nodules (boutons rouges de grosse taille), des pustules (boutons rouges avec du pus blanc).

On parle également d’acné mixte, quand les lésions des deux types sont présentes.

La classification GEA (Global Acne Evaluation) permet de déterminer la sévérité de l’acné (encadré ; des figures montrant les grades de sévérité de l'acné sont disponibles sur ce lien ).

Chez l’adolescente et la jeune femme, l’acné est présente dans les zones riches en follicules pilo-sébacés sensibles aux androgènes (visage, décolleté, haut du dos).

Chez la femme adulte de plus de 25 ans, l’acné (souvent de type inflammatoire), est généralement légère à modérée, prédominant sur le menton et la mandibule avec une atteinte périorale fréquente. Une aggravation prémenstruelle est souvent décrite. D’évolution chronique et récidivante, elle est difficile à traiter.

Prise en charge en MG

Aucun examen paraclinique n’est nécessaire en première intention pour prendre en charge l’acné.

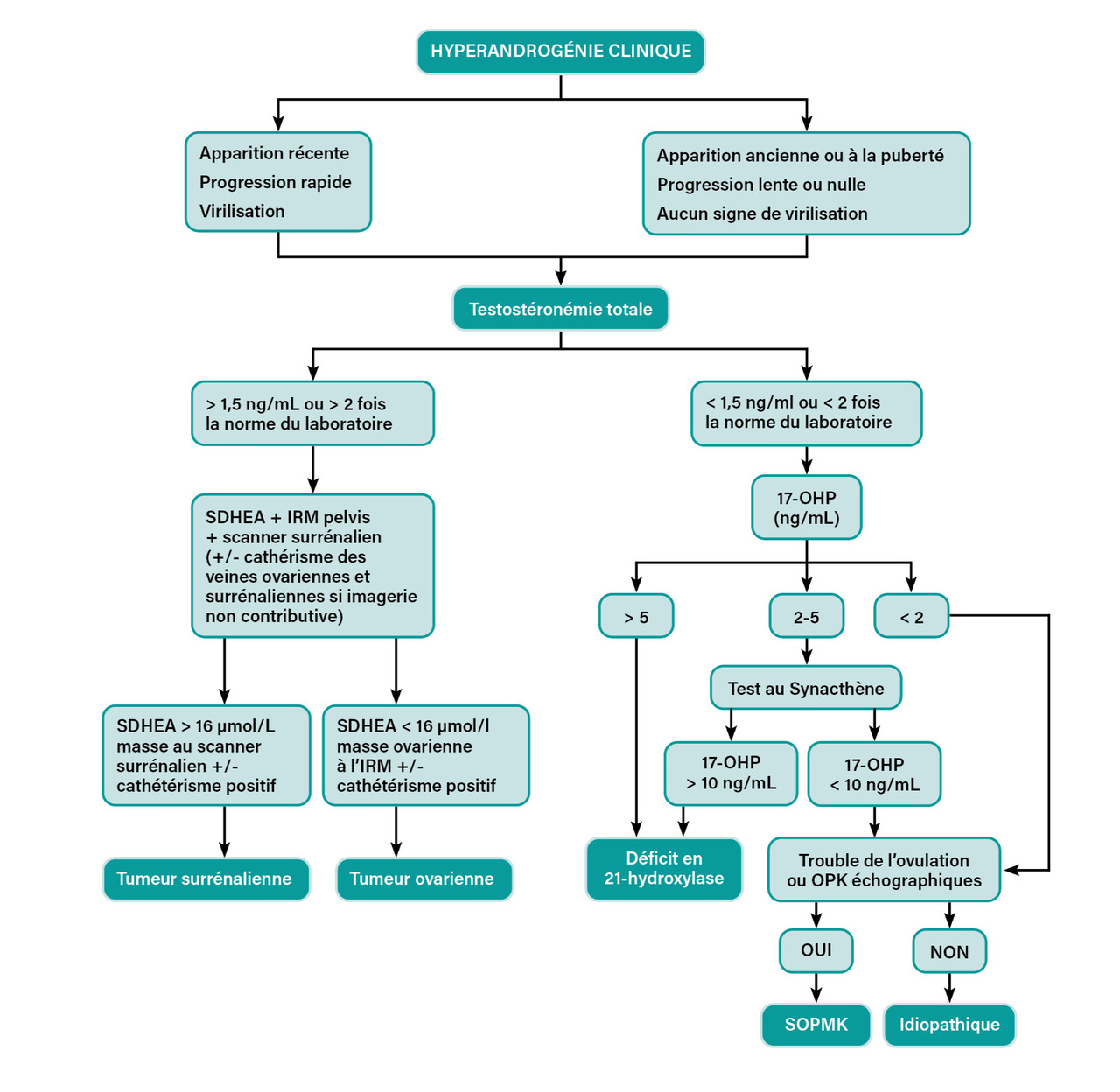

Cependant, chez l’adolescente et la femme jeune, lorsque l’acné est persistante, grave, associée à d’autres signes d’hyperandrogénie (hirsutisme, alopécie), des troubles du cycle menstruel (spanioménorrhée, aménorrhée) ou encore est apparue à un âge tardif, un bilan étiologique peut être nécessaire pour rechercher une éventuelle hyperandrogénie de cause ovarienne, surrénalienne ou idiopathique. Le bilan comprend un dosage hormonal de testostérone totale +/- 17 -hydroxyprogestérone, SDHEA, delta- 4 -androstènedione et une imagerie par échographie pelvienne +/- IRM +/- scanner surrénalien (fig. 1).1

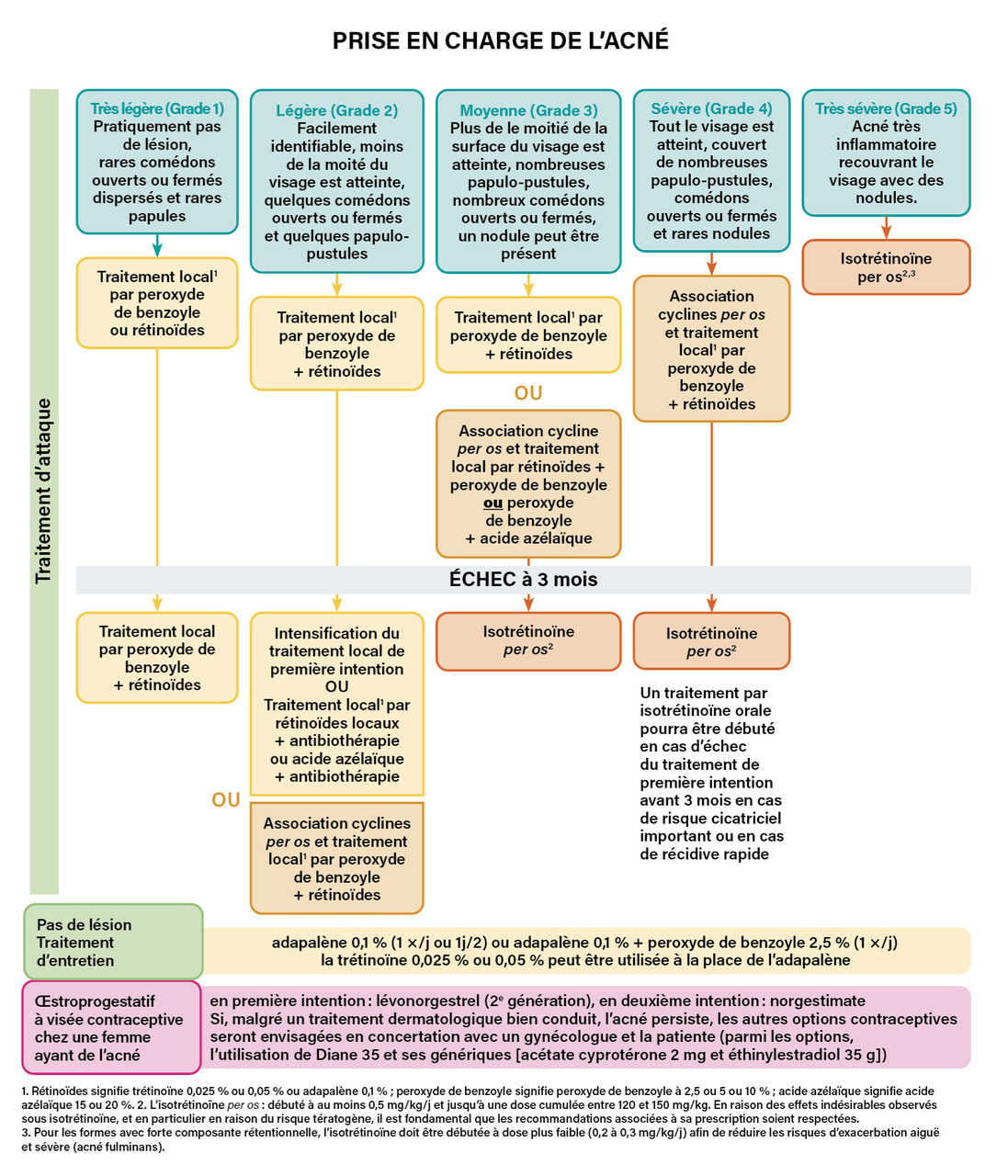

La prise en charge de l’acné dépend de sa gravité selon les dernières recommandations de la Société française de dermatologie (SFD) [fig. 2]. Tous les traitements ont un caractère suspensif sauf l’isotrétinoïne.

En pratique, en médecine générale, en attendant la consultation chez le dermatologue (la prescription d’isotrétinoïne étant réservée aux spécialistes), on peut prescrire en première ligne :

– en cas d’acné rétentionnelle, les kératolytiques (vitamine A ou apparentés) : ils s’appliquent sur les zones à traiter (en évitant les yeux, la bouche et les narines) le soir, au coucher, sur peau nettoyée (avec un produit nettoyant pour peau acnéique). Étant des produits irritants, il faut toujours débuter le traitement par une application un soir sur deux (ou sur trois pour les peaux claires) pendant 1 à 2 semaines, puis passer à une application tous les soirs pendant 3 mois pour le traitement d’attaque ;

– dans l’acné inflammatoire : antibiotiques, SOIT locaux (clindamycine, érythromycine) SOIT oraux (lymécycline, doxycycline…) à partir de 8 - 12 ans (ne jamais associer les deux). Il faut attendre 2 semaines pour commencer à obtenir les premiers effets. Le traitement dure 3 mois.

En alternative : application de peroxyde de benzoyle (PBZ) le soir au coucher, d’abord un jour sur deux puis tous les soirs. On peut combiner PBZ + cyclines par voie orale dans les acnés inflammatoires.

Pour les acnés mixtes, on combine les traitements (adapalène + PBZ par exemple).

Dans l’acné de la femme adulte, la spironolactone (diurétique épargneur du potassium ayant de propriétés antiandrogéniques) à faible dose a fait l’objet d’études (vs cyclines per os) mais n’a pas d’AMM dans cette indication.

La patiente doit être informée du délai – parfois long – nécessaire à l’obtention d’une amélioration, et de la nécessité d’une régularité des applications. Le rôle de l’alimentation n’est pas démontré. Une photoprotection est recommandée, surtout en cas de phototype foncé et de l’utilisation de produits photosensibilisants ou irritants. Un produit de toilette doux et une crème hydratante adaptée à la peau acnéique sont recommandés.

Quelle place pour l’hormonothérapie ?

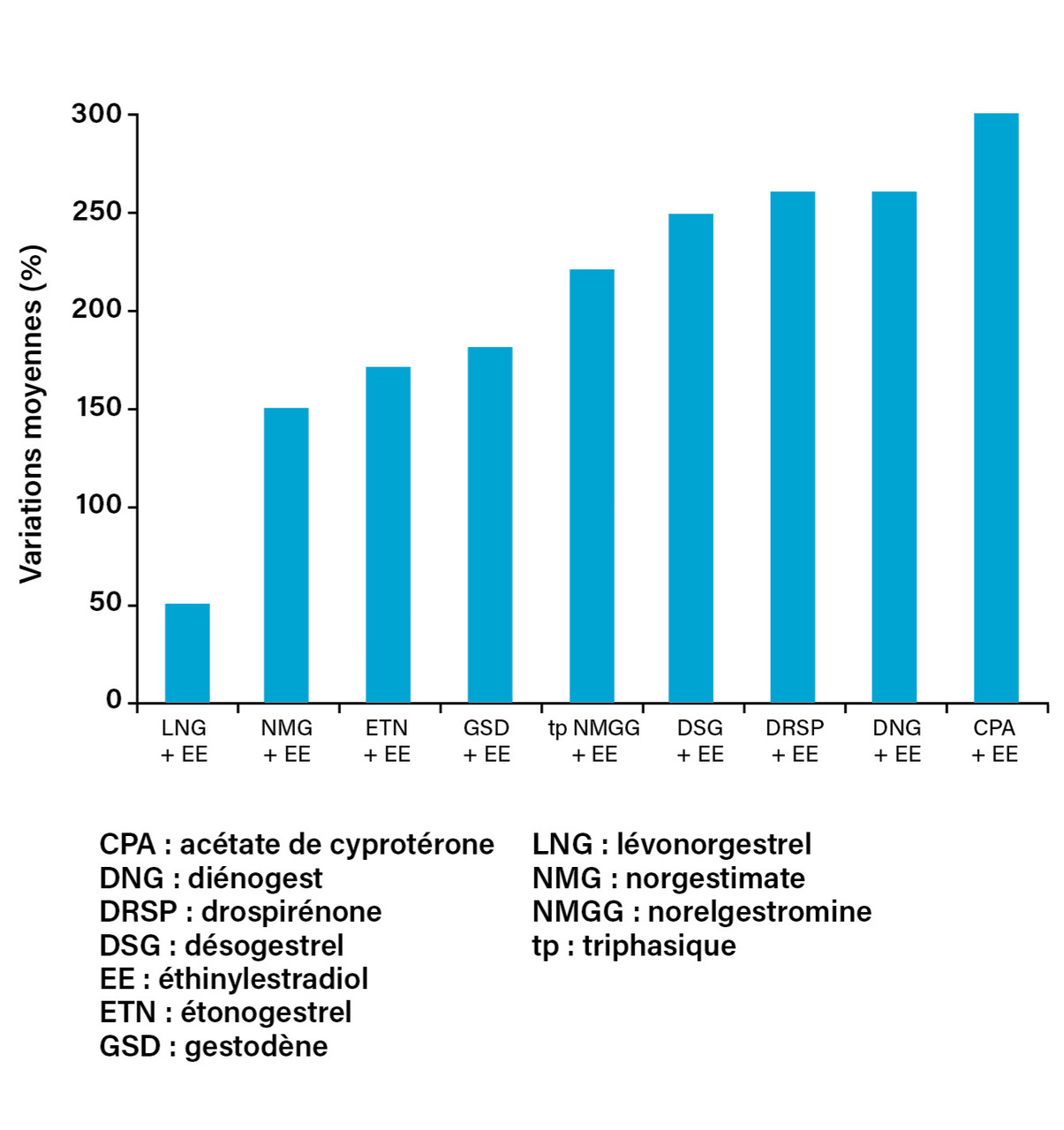

En cas d’acné, l’utilisation d’une contraception antigonadotrope, quelle que soit sa composition, semble idéale puisqu’en freinant la sécrétion de l’hormone lutéinisante (LH) au niveau de l’hypophyse, elle contribue à freiner l’ovaire et la synthèse ovarienne thécale des androgènes (delta- 4 -androstènedione, testostérone) et ainsi diminuerait la production intracellulaire d’androgènes (dihydrotestostérone) de la glande sébacée et donc la production de sébum. Néanmoins, cet effet semble dépendant du type de contraception utilisé (progestative seule, œstroprogestative) et du type d’association œstroprogestative (fig. 3).

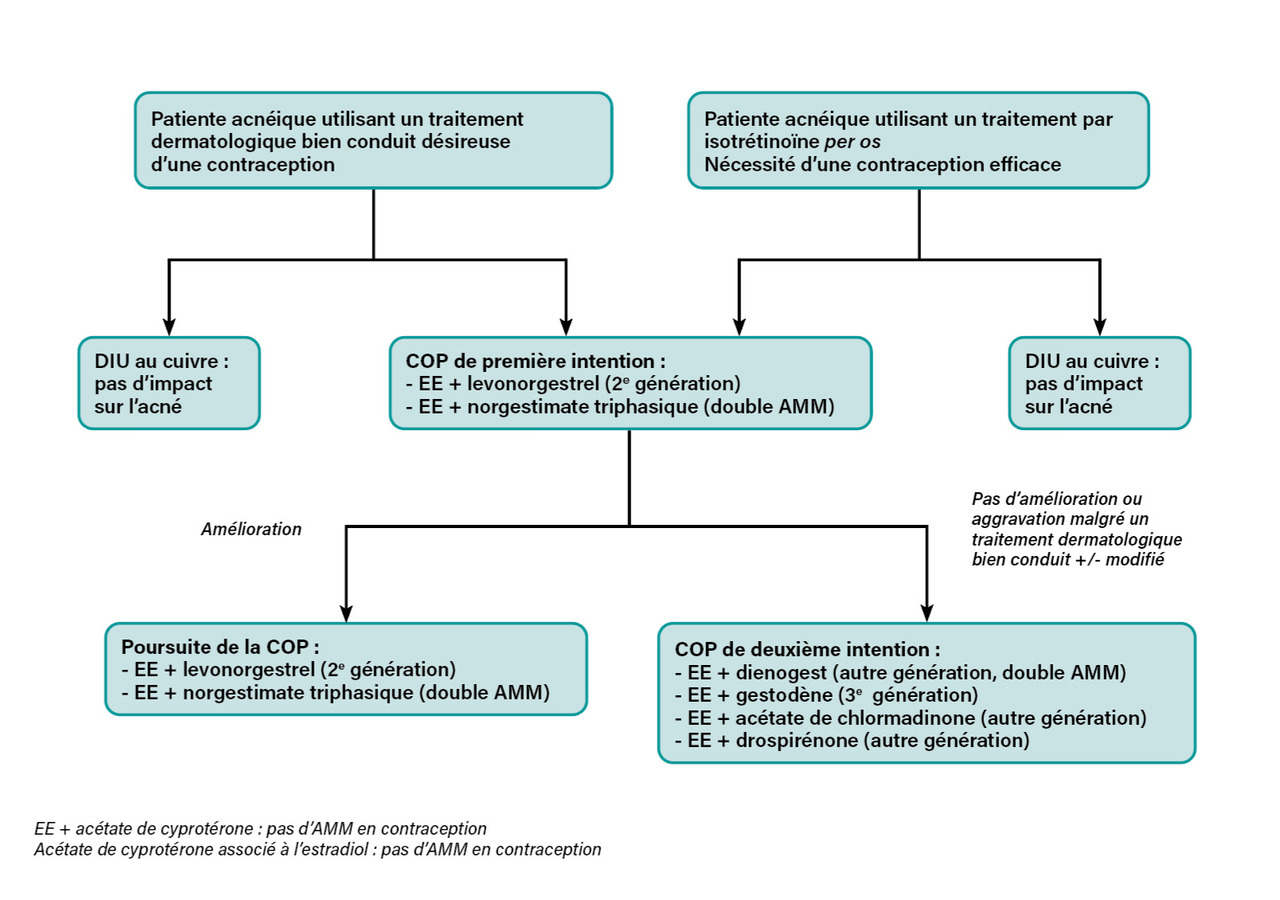

Les dernières recos de la SFD (fig. 2) indiquent que la contraception œstroprogestative (COP) dans le seul but de traiter l’acné ne fait pas partie des thérapeutiques. Néanmoins, rappelons que les rétinoïdes sont considérés comme tératogènes et que l’ANSM recommande, en cas de prescription d’isotrétinoïne per os, l’utilisation d’une contraception appropriée (contraception intra-utérine, implant ou association d’une contraception œstroprogestative au préservatif et à la contraception d’urgence) afin de diminuer ce risque.

Par ailleurs, chez la femme désireuse d’une contraception et ayant de l’acné, quel que soit le traitement de celle-ci, le choix contraceptif est adapté afin de rechercher une action favorable ou non délétère sur l’acné, mais aussi de respecter les contre-indications des contraceptifs (fig. 4).

Les recommandations de la SFD concordent avec celles du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) sur la contraception et placent en première intention une COP associant l’éthinyl-estradiol (EE) au lévonorgestrel ou au norgestimate, du fait du plus faible risque thromboembolique veineux de ces deux spécialités et de l’efficacité potentielle de n’importe quelle COP sur l’acné.2 Si, malgré un traitement dermatologique bien conduit, l’acné persiste ou s’aggrave sous ce type de COP, il faut alors envisager, en accord avec la patiente, un changement d’association œstroprogestative contenant de l’EE associé à un progestatif « non androgénique » comme le gestodène, ou un progestatif « antiandrogénique » comme le diénogest, l’acétate de chlormadinone ou la drospirénone. Seules deux COP ont la double AMM en contraception et traitement de l’acné légère à modérée : la pilule triphasique à l’EE-norgestimate (utilisable en première intention, avec un risque thromboembolique veineux identique à celui de l’EE-lévonorgestrel) et la pilule monophasique EE-diénogest (en seconde intention).

De plus, il faut rappeler que l’association 35 µg d’EE- 2 mg d’acétate de chlormadinone cyprotérone (décrite en 2e intention dans l’arbre de la SFD) a une AMM dans le traitement de l’acné mais nullement en contraception, même si son effet antigonadotrope est réel.

Enfin, en cas d’acné sévère ou résistante au traitement dermatologique bien conduit, chez des femmes utilisant une COP de 3e génération, pourrait se poser la question de l’utilisation d’un macroprogestatif tel que l’acétate de cyprotérone. Toutefois, il n’a l’AMM que dans le traitement de l’hirsutisme, et le risque de méningiome en cas d’utilisation prolongée en restreint l’utilisation à certaines conditions.

Sévérité de l’acné selon la cassification GEA (Global Acne Evaluation) :

Pas de lésion (grade 0) : pigmentation résiduelle et érythème peuvent être présents.

Acné très légère (grade 1) : pratiquement pas de lésions, rares comédons ouverts ou fermés, dispersés, et rares papules.

Acné légère (grade 2) : moins de la moitié du visage est atteinte, quelques comédons ouverts ou fermés, et quelques papulopustules.

Acné moyenne (grade 3) : plus de la moitié de la surface du visage est atteinte, nombreuses papulopustules, nombreux comédons ouverts ou fermés ; un nodule peut être présent.

Acné sévère (grade 4) : tout le visage est atteint, couvert de nombreuses papulopustules, comédons ouverts ou fermés et rares nodules.

Acné très sévère (grade 5) ou acné conglobata : très inflammatoire, recouvrant le visage avec des nodules.

2. Plu-Bureau G, Sabbagh E, Hugon-Rodin J, et al. Hormonal contraception and vascular risk: CNGOF Contraception Guidelines. Gynecol Obstet Fertil Senol 2018;46(12):823-33.

Pour en savoir plus :

Société française de dermatologie. Traitement de l’acné par voie locale et générale. Recommandation de bonne pratique. 10 juin 2015.

Auffret N. Avancées physiopathologiques dans l’acné. Ann Dermatol Venereol 2010;137(suppl 2):S52-6.

Badaoui A, Mahé E. Item 111 (ancien 109). Dermatoses faciales. Rev Prat 2018;68(8);e303-9.

Baffet H. Contraception et acné. Rev Prat 2025;75(3);279-85.

Nobile C. Quelle contraception en cas d’acné ?. Rev Prat (en ligne) 29 novembre 2023.

Kluger N. Acné : que prescrire en attendant l’avis du dermatologue ? Rev Prat (en ligne) 15 mars 2022.

Encadrés

Encadrés