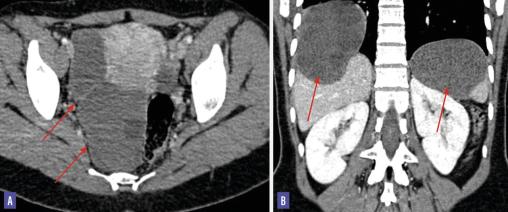

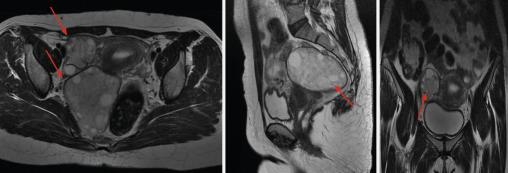

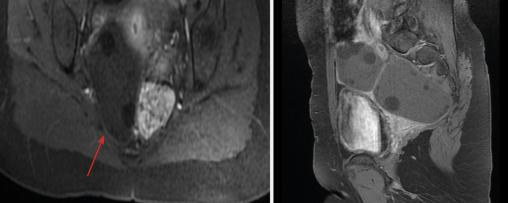

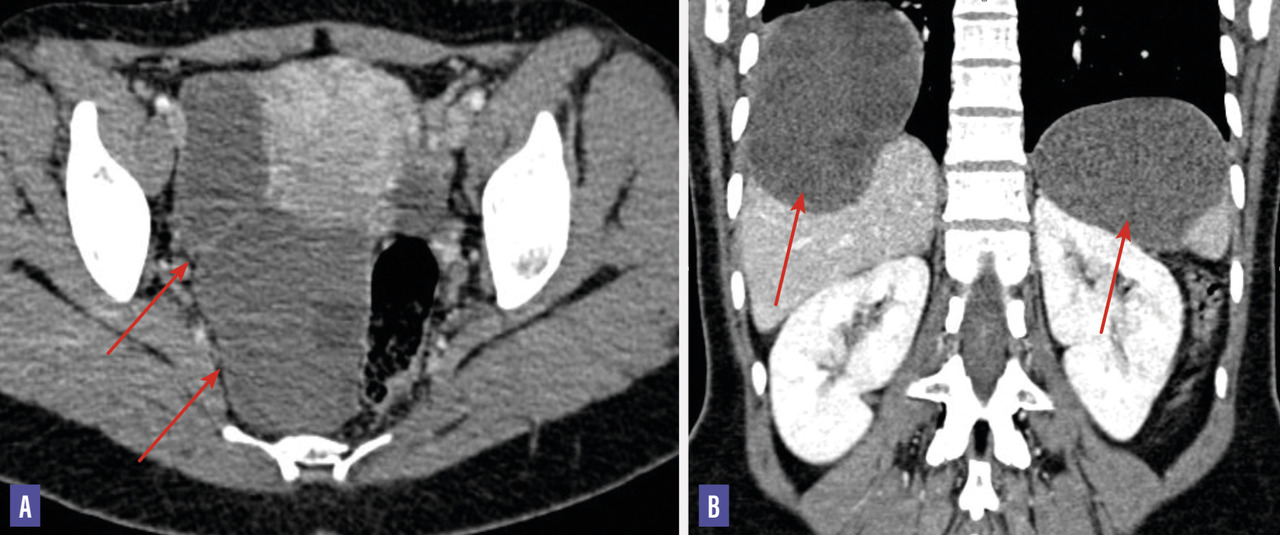

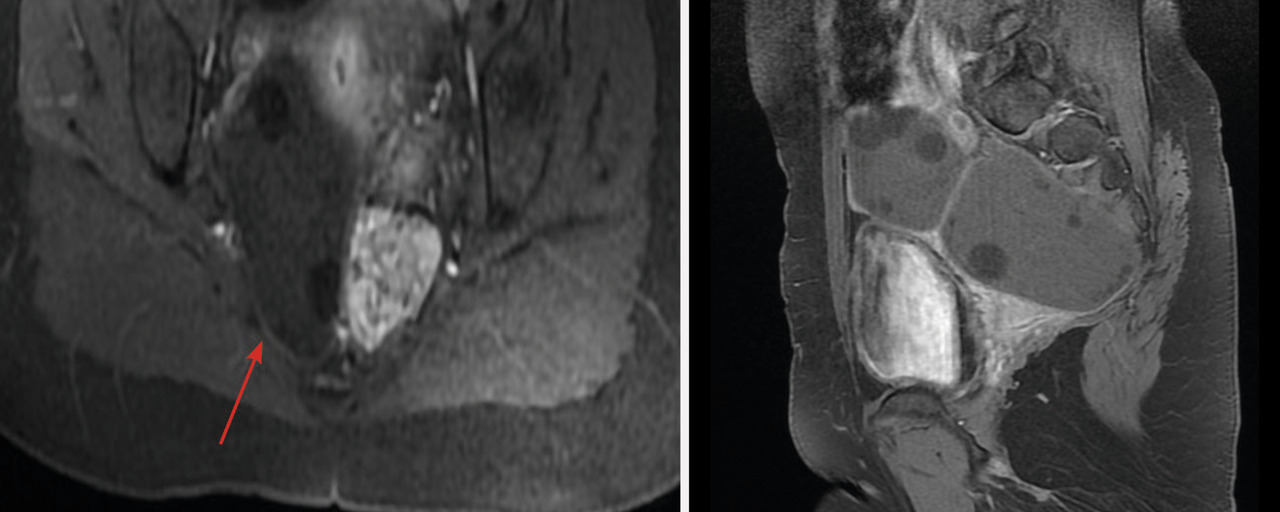

Une patiente âgée de 44 ans, opérée pour un kyste hydatique hépatique seize ans auparavant, consulte pour des douleurs abdomino-pelviennes intermittentes et une irrégularité du cycle menstruel. L‘examen clinique révèle une masse annexielle droite, sensible et indépendante de l’utérus ainsi qu’une hépatosplénomégalie. L’état général est conservé. L’hémogramme montre une hyperleucocytose à 24 800/mm3 à prédominance de neutrophiles et une anémie hypochrome microcytaire. La sérologie hydatique est positive. L’échographie pelvienne met en évidence deux formations en régions ovarienne et rétro-utérine droites, bien limitées, renfermant plusieurs structures serpigineuses rappelant des membranes proligères, et des images multivésiculaires, mesurant 42 × 40 mm et 80 × 73 mm. Ces observations permettent d’évoquer le diagnostic de kyste hydatique ovarien organique classé type III de la classification de Gharbi. Le balayage hépatosplénique trouve des kystes hydatiques spléniques et hépatiques du segment IV classés type III de la classification de Gharbi. La tomodensitométrie (TDM) abdomino-pelvienne (fig. 1) confirme la présence de deux formations ovariennes et rétro-utérines droites ovalaires, mal limitées, à paroi fine, de densité liquidienne, qui renferment une membrane décollée avec une localisation hépatosplénique. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) pelvienne (fig. 2 et 3) précise l’aspect des deux volumineuses masses : une latéro-utérine et l’autre rétro-utérine à droite, de contours réguliers, bien limitées, à paroi fine, de signal hétérogène T2, renfermant des vésicules filles en hypersignal T2 franc liquidien sans restriction de la diffusion et ne se rehaussant pas après injection. La patiente a bénéficié d’une intervention chirurgicale, qui a trouvé deux kystes pelviens latéro-utérins de 8 cm de diamètre pour le plus volumineux. L’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste hydatique. Les suites postopératoires ont été simples, avec un traitement médical adjuvant par albendazole.

Références

1. Dewally S, Crepin G, Demeulenaere P, et al. Kyste de l’ovaire. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1993;22:6-670.

2. Doffoel M, Laidoudi A, Schneller M A, et al. La pseudo-tuberculose hydatique du péritoine. À propos d’une forme autochtone. Sem Hop Paris 1982;58(4):246-9.

3. Gharbi HA, Hassine W, Brauner M, et al. Ultrasound examination of the hydatic liver. Radiology 1981;139(2):459-63.

2. Doffoel M, Laidoudi A, Schneller M A, et al. La pseudo-tuberculose hydatique du péritoine. À propos d’une forme autochtone. Sem Hop Paris 1982;58(4):246-9.

3. Gharbi HA, Hassine W, Brauner M, et al. Ultrasound examination of the hydatic liver. Radiology 1981;139(2):459-63.

Une question, un commentaire ?