Avant de synthétiser les résultats de ce rapport, rappelons que l’adolescence est désormais reconnue comme un nouvel âge de la vie dans la littérature en sciences sociales. Sa durée s’est allongée au cours des 30 dernières années, à cause de l’augmentation de la durée des études et les difficultés d’accès à l’emploi. C’est une phase de construction identitaire, marquée par des tensions entre autonomie et dépendance, et des risques accrus pour la santé mentale.

Des améliorations, mais une dégradation de la santé mentale

L’analyse des données montre que le taux global de mortalité a été divisé par deux depuis 1990. Les accidents de la route et les suicides restent les principales causes de décès chez les 15 - 19 ans aujourd’hui. Si les accidents, les violences et les blessures involontaires ont nettement reculé, on constate que les troubles mentaux occupent toujours la première place en termes de morbidité.

Malgré une majorité de jeunes en bonne santé mentale, une dégradation progressive, accentuée par la pandémie de Covid, est observée depuis le début des années 2010 chez les 15 - 19 ans, avec augmentation des symptômes dépressifs, des tentatives de suicide et des hospitalisations. Le sentiment de solitude concerne environ un quart des élèves interrogés en 2022. Les filles sont deux fois plus touchées que les garçons par la dépression et l’anxiété. De façon intéressante, cette dégradation de la santé mentale des adolescents est une tendance de fond retrouvée dans tous les pays, quel que soit leur niveau de richesse ou de développement.

Selon le HCSP, une série de mégatendances mondiales récentes peuvent être identifiées comme des candidats et des cibles pour la prévention :

- la précarité économique : accentuation des inégalités intergénérationnelles, érosion de la sécurité de l’emploi, crise du logement locatif et augmentation de la dette étudiante ;

- le changement climatique : préoccupation existentielle importante pour les jeunes ;

- l’utilisation des médias sociaux.

Quant à l’usage de substances, depuis les années 90, la consommation de tabac et autres substances a diminué, mais celle de la e-cigarette progresse. En cause : des facteurs sous-jacents communs (par exemple, moins de sorties et d’activités non supervisées par des adultes) et des facteurs spécifiques au produit (politiques de prévention vis-à-vis du tabac et de l’alcool). D’autres conduites potentiellement addictogènes (cigarette électronique, protoxyde d’azote, jeux de hasard et d’argent, scarifications, jeux dangereux, réseaux sociaux, jeux en ligne…) sont cependant en augmentation.

Le harcèlement scolaire diminue mais le cyberharcèlement augmente, surtout envers les filles. Les violences verbales et sexuelles sont en hausse, tandis que les violences physiques et matérielles reculent. Les violences sportives, peu documentées en France, sont un sujet préoccupant à surveiller. Les violences intrafamiliales, notamment sexuelles, sont en hausse et ont des effets durables sur la santé mentale.

Croissance et santé physique

Si la taille moyenne n’a pas significativement changé, un simple élargissement de la répartition de la population au profit des plus grands a été constaté. La puberté débute plus tôt, surtout chez les filles.

En France, quel que soit le sexe, la prévalence du surpoids et de l’obésité des adolescents, bien qu’élevée (15 % pour le surpoids, 3,5 % pour l’obésité), semble relativement stable sur la période considérée, chez les filles comme chez les garçons. Mais les études s’accordent à dire que la globalisation des données masque l’effet des inégalités de santé : les augmentations de prévalence sont observées principalement chez les adolescents des catégories socioprofessionnelles à faibles revenus.

Point inquiétant : la condition physique des jeunes s’est détériorée, avec une baisse de 13 % de la capacité cardiorespiratoire.

Mode de vie

L’activité physique est en forte baisse, surtout chez les 15 - 18 ans. Les filles sont les plus touchées.

Le temps d’écran est en forte hausse, passant de 2 h/jour dans les années 90 à 5 h en 2016. Seuls 20 % des adolescents respectent les seuils recommandés.

La durée de sommeil est insuffisante et en baisse, surtout chez les 15 - 19 ans. La dette de sommeil augmente, avec des troubles fréquents.

Du point de vue de l’alimentation, les jeunes consomment moins de fruits et légumes, plus de snacks et boissons sucrées. De nombreux adolescents suivent des régimes.

Relations et environnement

La santé sexuelle des adolescents a évolué de façon contrastée. Les aspirations amoureuses et l’âge du premier rapport restent stables, mais l’exposition à la pornographie augmente. Les IST progressent en parallèle à la baisse de l’usage du préservatif. La pilule est moins utilisée, alors que le recours à la contraception d’urgence augmente.

La question des infections sexuellement transmissibles (IST) et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est absente des préoccupations actuelles des adolescents, ce qui n’était pas le cas dans les années 90. Les adolescents méconnaissent aujourd’hui les modes de transmission du VIH.

Qu’en retenir ?

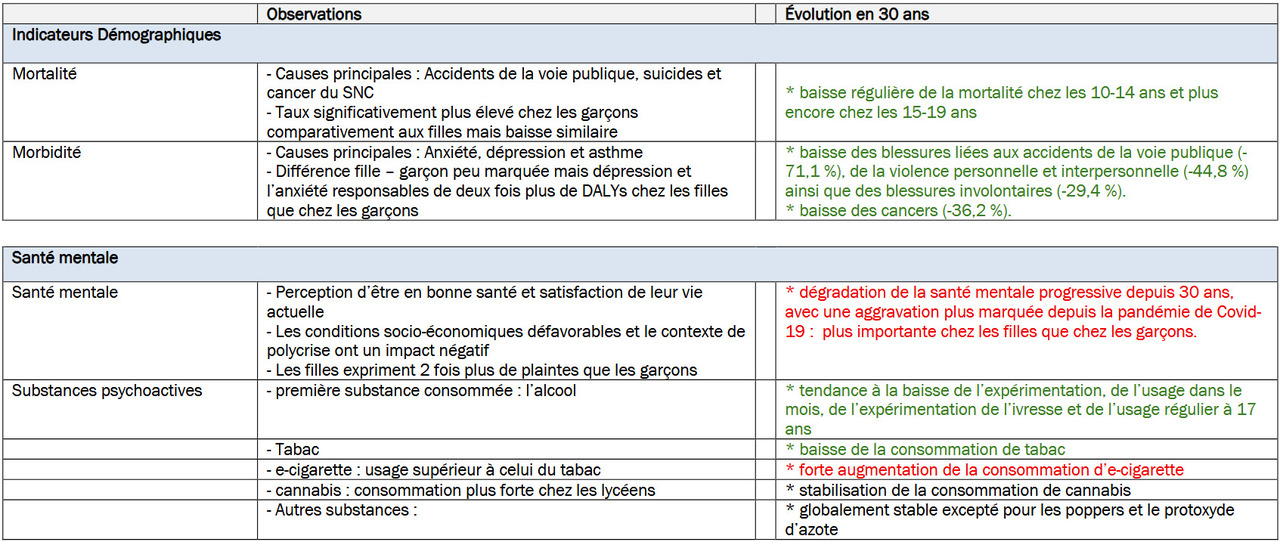

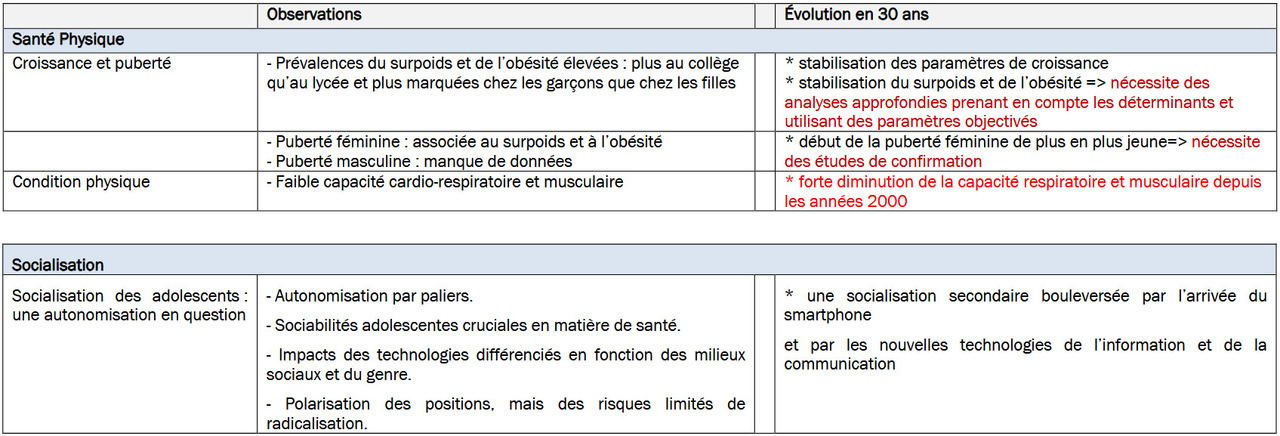

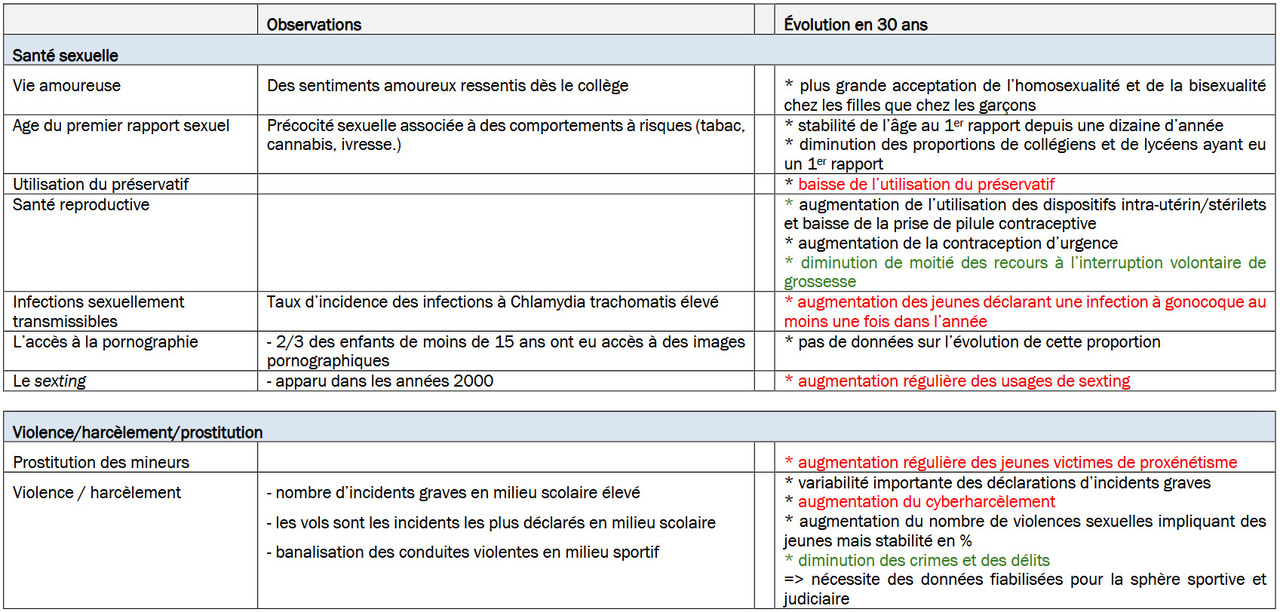

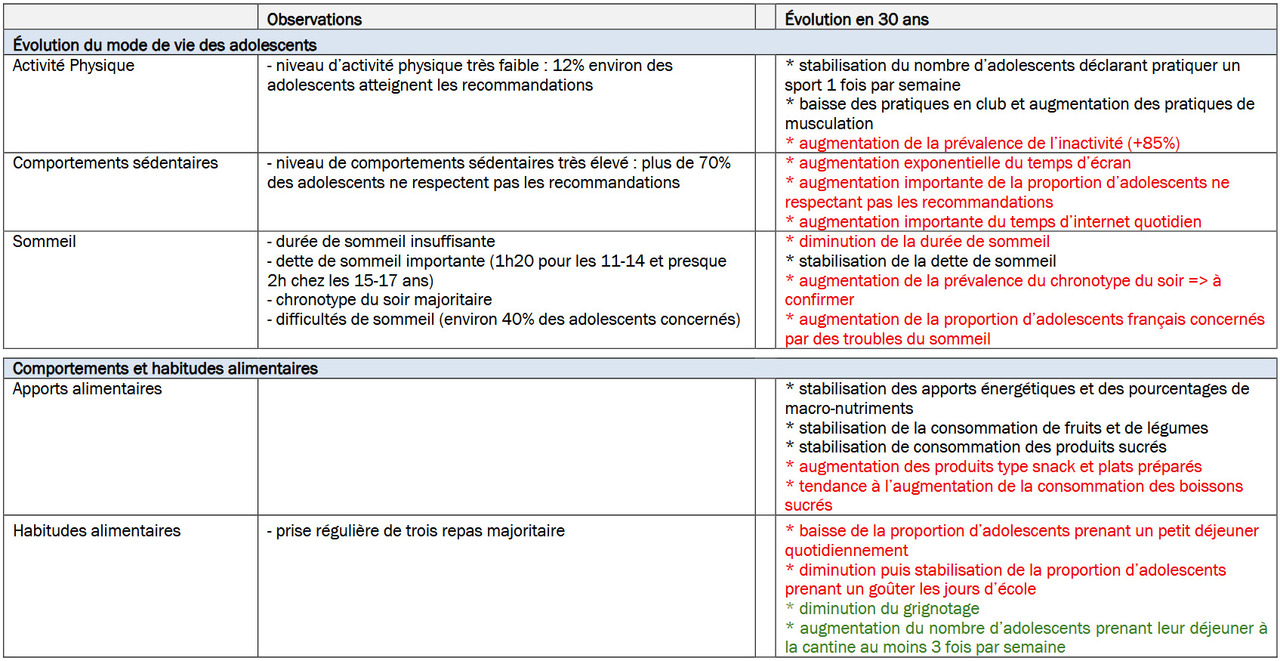

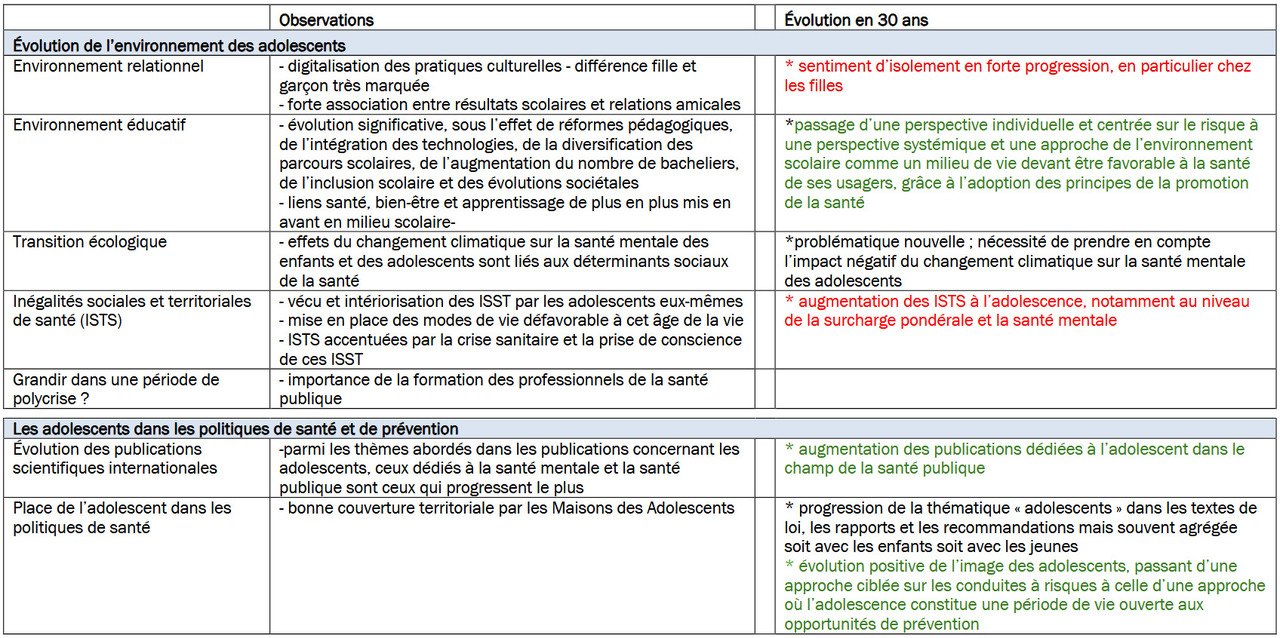

Le tableau ci-contre résume les principaux constats et l’évolution observée en 30 ans.

Pour en savoir plus :

Robert N, Godart N. Médias sociaux et santé mentale des adolescents. Rev Prat 2023;73(3):257-65.

Peiffer G, Underner M, Perriot J. Tabac et adolescents. Rev Prat Med Gen 2023;37(1080):413-5.

Trebossen V, Khoury É, Delorme R. Impacts de la pandémie de Covid-19 sur les enfants et adolescents. Rev Prat 2022;72(10):1067-70.

Martin Agudelo L. Évaluer le risque suicidaire des jeunes : un guide pratique pour le MG. Rev Prat (en ligne) 9 septembre 2024.

Gosset A. Contraception à l’adolescence. Rev Prat 2025;75(3):270-5.