Culture et médecine

Pour nourrir votre curiosité

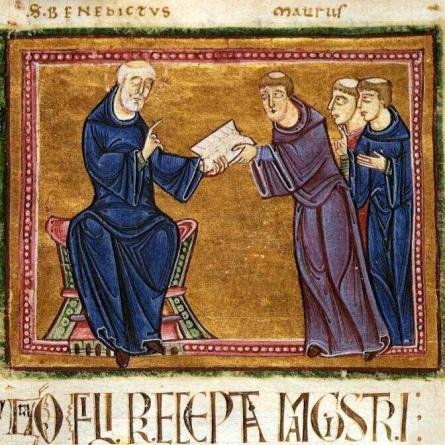

De l’Antiquité à nos jours, la médecine et la chirurgie se sont éloignées, rapprochées, affrontées. Jusqu’à ce que, aujourd’hui, la chirurgie constitue une spécialité de la médecine.

Pour les patients, la compréhension du fonctionnement de l’organisme et de l’efficacité des thérapeutiques relève parfois davantage de la croyance que de l’explication rationnelle. En prendre conscience facilite l’accompagnement du malade dans la construction d’un récit cohérent, intégrant l’ensemble des éléments biologiques, symboliques et émotionnels qui permettent l’efficacité du soin.

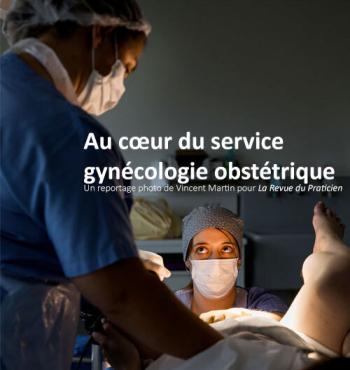

Reportages

La santé en images

Tous nos articles

Histoire de la médecine, pratiques d'hier et d'aujourd'hui