Calendrier vaccinal des enfants et adultes atteints de drépanocytose

- En savoir plus sur Calendrier vaccinal des enfants et adultes atteints de drépanocytose

- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire

Le toucher : plus que jamais indispensable à l’heure de la médecine hyperconnectée

- En savoir plus sur Le toucher : plus que jamais indispensable à l’heure de la médecine hyperconnectée

- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire

Effritement unguéal dans le cadre d’un psoriasis

Pour en savoir plus

Bardazzi F, Starace M, Bruni F, et al. Nail psoriasis: An updated review and expert opinion on available treatments, including biologics. Acta Derm Venereol 2019;99(6):516-23.

Ziad Reguiaï. Traitement du psoriasis : un contrôle complet est possible. Rev Prat 2018;68(9):972-7.

Ziad Reguiaï. Traitement du psoriasis : un contrôle complet est possible. Rev Prat 2018;68(9):972-7.

0

Larva migrans cutanée ou larbish

Eudes, 25 ans, est engagé au sein des forces armées françaises, en mission en Côte d’Ivoire. Trois jours après avoir effectué un exercice dans la lagune d’Abidjan, il consulte pour un prurit intense et l’apparition d’« une marque rouge qui se déplace » au niveau du pied gauche (figure). L’examen clinique permet de poser le diagnostic de larva migrans cutanée.

Pour en savoir plus

Da Silva Dias V, Picard C, Dompmartin A. Larva migrans ankylostomienne. Ann Dermatol Venereol 2020;147(5):400-2.

Green R, Somayaji R, Chia JC. Larva migrans cutanée bulleuse. Can Med Assoc J. 2023;195(39):E1362.

ePOPI. Parasitoses cutanées : Larva migrans cutanée ankylostomienne. https://www.epopi.fr/?cat_id=107

Green R, Somayaji R, Chia JC. Larva migrans cutanée bulleuse. Can Med Assoc J. 2023;195(39):E1362.

ePOPI. Parasitoses cutanées : Larva migrans cutanée ankylostomienne. https://www.epopi.fr/?cat_id=107

0

Leucoplasie de la muqueuse buccale

Carlos, militaire de 33 ans, chique du tabac depuis quatre ans environ. Lors d’une consultation, une kératose de la muqueuse de la lèvre inférieure associée à une déhiscence gingivale est observée, à l’endroit même où il place le tabac.

Pour en savoir plus

Ben Salma L. Pathologies médicales potentiellement malignes de la muqueuse buccale. Rev Prat 2019;69(8):856-60.

0

Conjonctivite due au contact avec des vélelles

Théophile, 62 ans, consulte en urgence pour une gêne au niveau de l’œil gauche, qui est rouge, avec une sensation de sable sous les paupières (fig. 1). Il explique avoir manipulé des « algues » à l’odeur pestilentielle sur la plage qu’il fréquente régulièrement. Il en a collecté quelques spécimens qu’il a pris en photo (fig. 2). L’examen clinique révèle une conjonctivite secondaire à la manipulation de Velella velella.

Références

1. Carrera M, Trujillo JE, Brandt M. First record of a by-the-wind-sailor (Velella velella Linnaeus, 1758) in Galápagos Archipelago-Ecuador. Biodiversity Data Journal 2019;7:e35303.

2. Jones T, Parrish JK, Burgess HK. Long-term patterns of mass stranding of the colonial cnidarian Velella velella : influence of environmental forcing. Marine Ecology Progress Series 2021;662:69-83.

3. Killi N, Bonello G, Mariottini GJ, et al. Nematocyst types and venom effects of Aurelia aurita and Velella velella from de Mediterranean Sea. Toxicon 2020;175:57-63.

2. Jones T, Parrish JK, Burgess HK. Long-term patterns of mass stranding of the colonial cnidarian Velella velella : influence of environmental forcing. Marine Ecology Progress Series 2021;662:69-83.

3. Killi N, Bonello G, Mariottini GJ, et al. Nematocyst types and venom effects of Aurelia aurita and Velella velella from de Mediterranean Sea. Toxicon 2020;175:57-63.

0

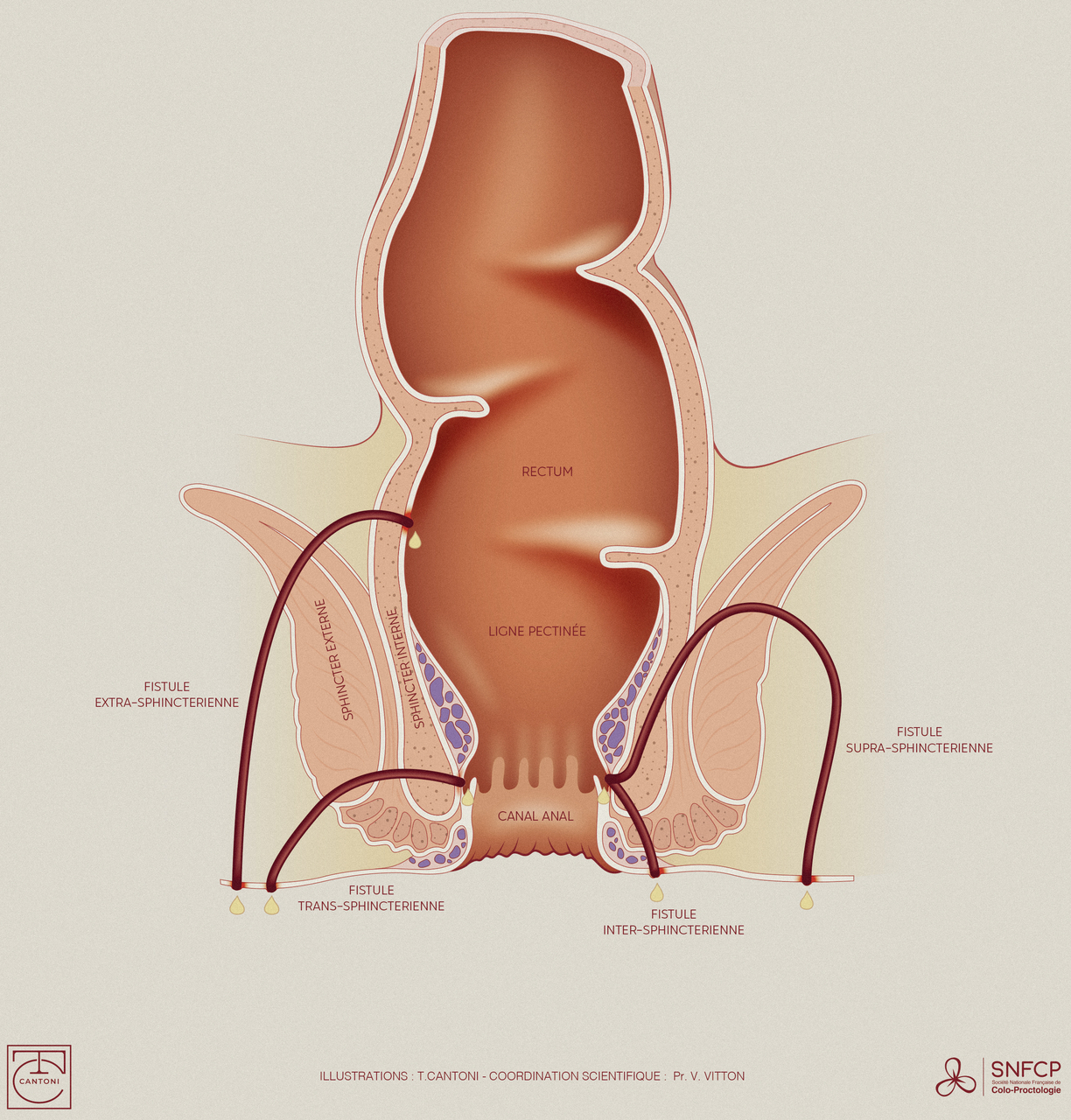

Fistule anale crypto-glandulaire

Une femme de 28 ans consulte pour un suintement anal indolore évoluant depuis plusieurs mois. L’examen clinique montre une tuméfaction au niveau de la marge anale (fig. 1).

Pour en savoir plus

Reza L, Gottgens K, Kleijnen J, et al. European Society of Coloproctology: Guidelines for diagnosis and treatment of cryptoglandular anal fistula. Colorectal Dis 2024;26:145-96.

0

Eczéma allergique de contact

- En savoir plus sur Eczéma allergique de contact

- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire