Vous hospitalisez dans le service où vous exercez Mme B., 32 ans, pour ascite. Cette patiente est d’origine guinéenne et ne vous déclare aucun antécédent hormis quelques accès palustres au pays. Elle ne travaille pas et est en situation irrégulière comme son mari et son fils de 6 ans avec qui elle vit. Elle présente depuis trois mois environ une altération de l’état général, et plus récemment des douleurs abdominales, une augmentation du périmètre abdominal et une prise de poids. Elle n’a aucune autre plainte.

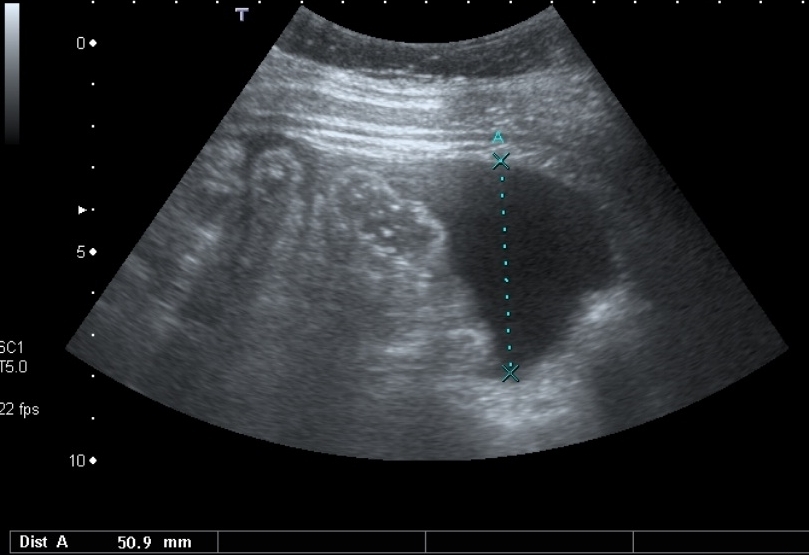

Votre examen clinique retrouve : Température : 38,2°C, Pression artérielle : 123/65 mmHg, Fréquence cardiaque : 100 batt/min, SpO2 : 99% en air ambiant. L’abdomen est sensible dans son ensemble avec une matité déclive mais sans défense. Le reste de l’examen est normal, en particulier il n’y a pas de signe d’hypertension portale ou d’insuffisance hépatocellulaire.

L’hémogramme de la patiente retrouve:

Leucocytes : 12 000/mm3 dont polynucléaires neutrophiles : 9000/mm3, polynucléaires éosinophiles : 900/mm3, polynucléaires basophiles : 0/mm3, lymphocytes : 1600/mm3, monocytes : 500/mm3, hémoglobine : 10,2 g/dl, VGM : 85fl, plaquettes : 570 000/mm3.

Votre examen clinique retrouve : Température : 38,2°C, Pression artérielle : 123/65 mmHg, Fréquence cardiaque : 100 batt/min, SpO2 : 99% en air ambiant. L’abdomen est sensible dans son ensemble avec une matité déclive mais sans défense. Le reste de l’examen est normal, en particulier il n’y a pas de signe d’hypertension portale ou d’insuffisance hépatocellulaire.

L’hémogramme de la patiente retrouve:

Leucocytes : 12 000/mm3 dont polynucléaires neutrophiles : 9000/mm3, polynucléaires éosinophiles : 900/mm3, polynucléaires basophiles : 0/mm3, lymphocytes : 1600/mm3, monocytes : 500/mm3, hémoglobine : 10,2 g/dl, VGM : 85fl, plaquettes : 570 000/mm3.

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) éliminée(s) par l’absence de signes d’insuffisance hépatocellulaire et d’hypertension portale ?

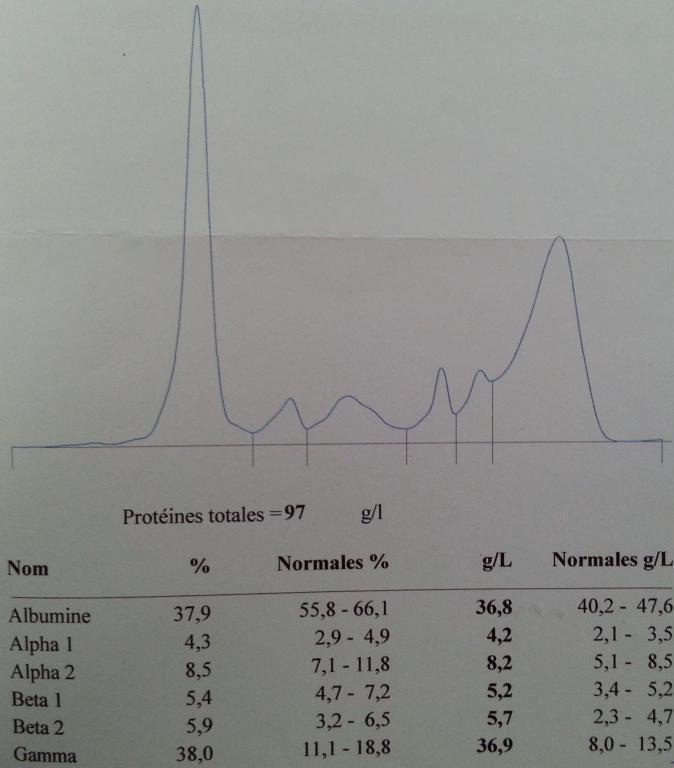

L’absence de ces éléments élimine une cirrhose avancée. Toutefois, un carcinome hépatocellulaire peut survenir en l’absence de cirrhose sous-jacente (notamment en cas d’hépatite chronique, par exemple virale), ainsi qu’une thrombose porte (il existe alors un autre facteur favorisant) ou une infection de liquide d’ascite (notamment tuberculeuse…).