Monsieur H., 64 ans, consulte au service d’accueil des urgences devant l’apparition depuis trois jours d’un essoufflement à l’effort associé à des palpitations. Il n’a pas d’autres symptômes.

Il n’a pas d’antécédent et ne prend aucun traitement.

L’auscultation cardiaque retrouve des bruits du cœur irréguliers sans souffle. L’auscultation pulmonaire retrouve des crépitants bilatéraux des bases. Il existe des œdèmes discrets des membres inférieurs remontant jusqu’à la cheville. Le reste de l’examen est sans particularité.

Il n’a pas d’antécédent et ne prend aucun traitement.

L’auscultation cardiaque retrouve des bruits du cœur irréguliers sans souffle. L’auscultation pulmonaire retrouve des crépitants bilatéraux des bases. Il existe des œdèmes discrets des membres inférieurs remontant jusqu’à la cheville. Le reste de l’examen est sans particularité.

Question 1 - Quel(s) examen(s) devez-vous réaliser en première intention ?

Il sera réalisé dans un second temps en fonction de la probabilité pré-test d’embolie pulmonaire.

Il recherche des signes en faveur d’une cause cardiologique à la dyspnée.

Elles n’ont pas leur place en première intention dans un bilan de dyspnée. Elles seront à réaliser en cas d’éléments orientant vers une pathologie obstructive respiratoire.

Il n’existe aucune raison de doser les troponines en première intention dans un bilan de dyspnée sans autre élément orientant vers une coronaropathie (douleur thoracique, éléments échocardiographiques, terrain à risque).

– une gazométrie artérielle pour apprécier la gravité de la dyspnée ;

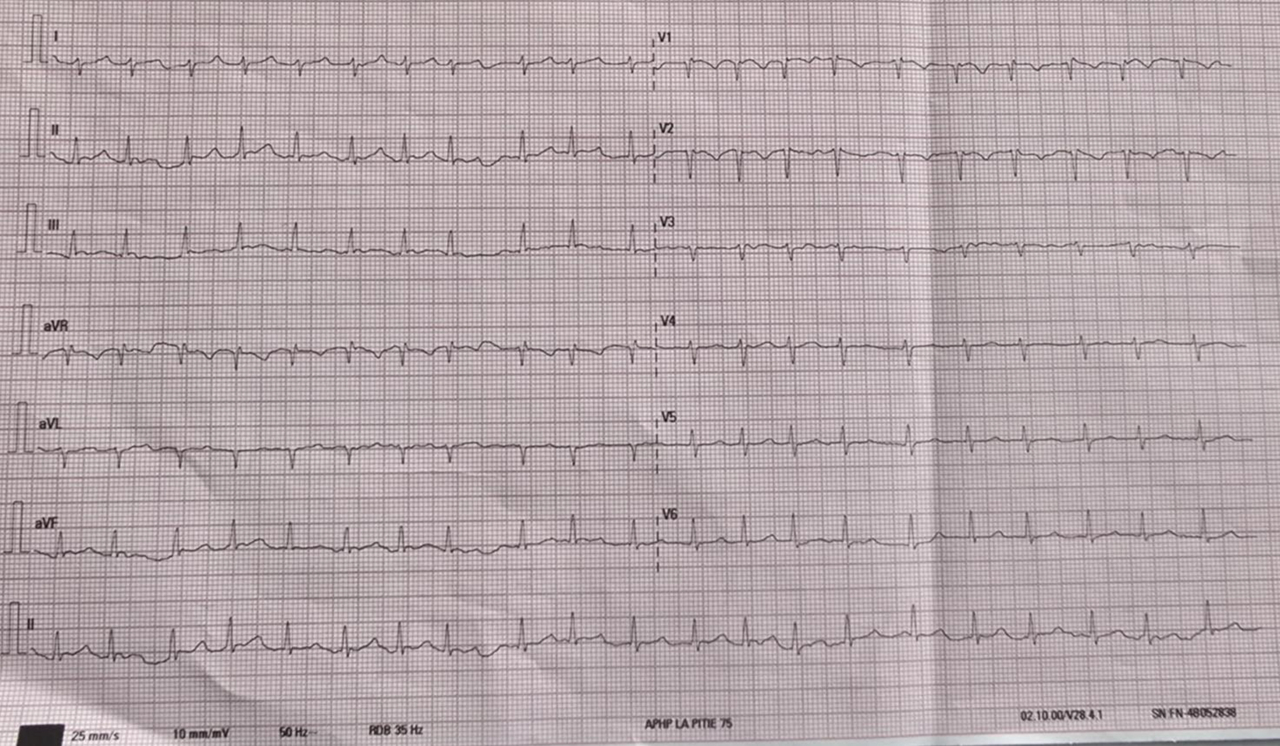

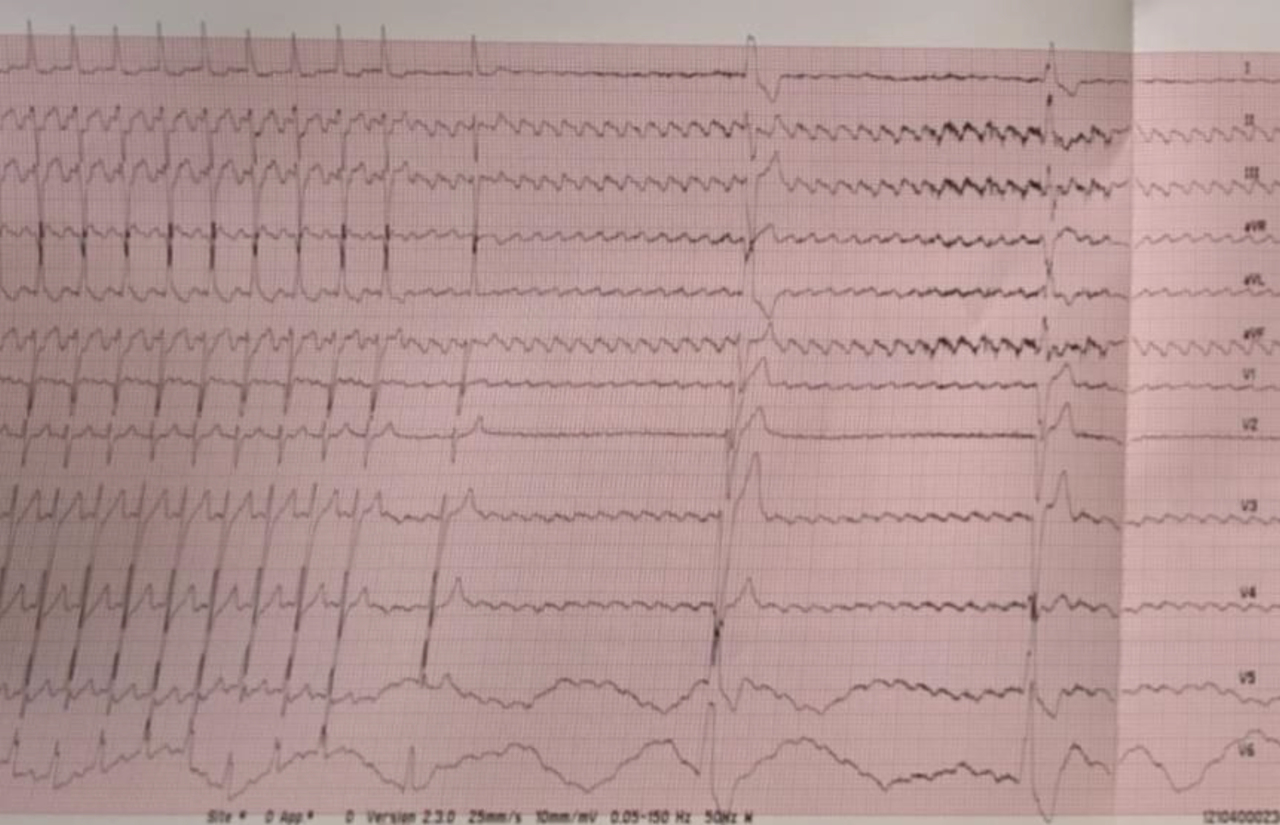

– un ECG ;

– une radiographie thoracique ;

– un bilan biologique comprenant une numération formule plaquettaire, un ionogramme sanguin, une glycémie, des NT-proBNP, éventuellement des D-dimères en cas de suspicion d’embolie pulmonaire.