Un patient de 55 ans consulte pour une hémorragie digestive haute survenue il y a une heure. Sa fille, présente aux urgences, vous explique qu’il boit depuis des années et n’a jamais consulté de médecin. Il ne s’est pas plaint de douleurs épigastriques les jours précédents ni de vomissements ayant précédé l’hématémèse. Il n’a pas d’autre antécédent médical par ailleurs.

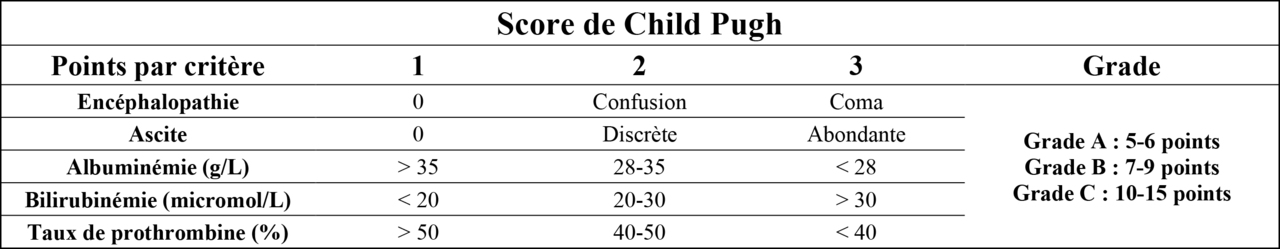

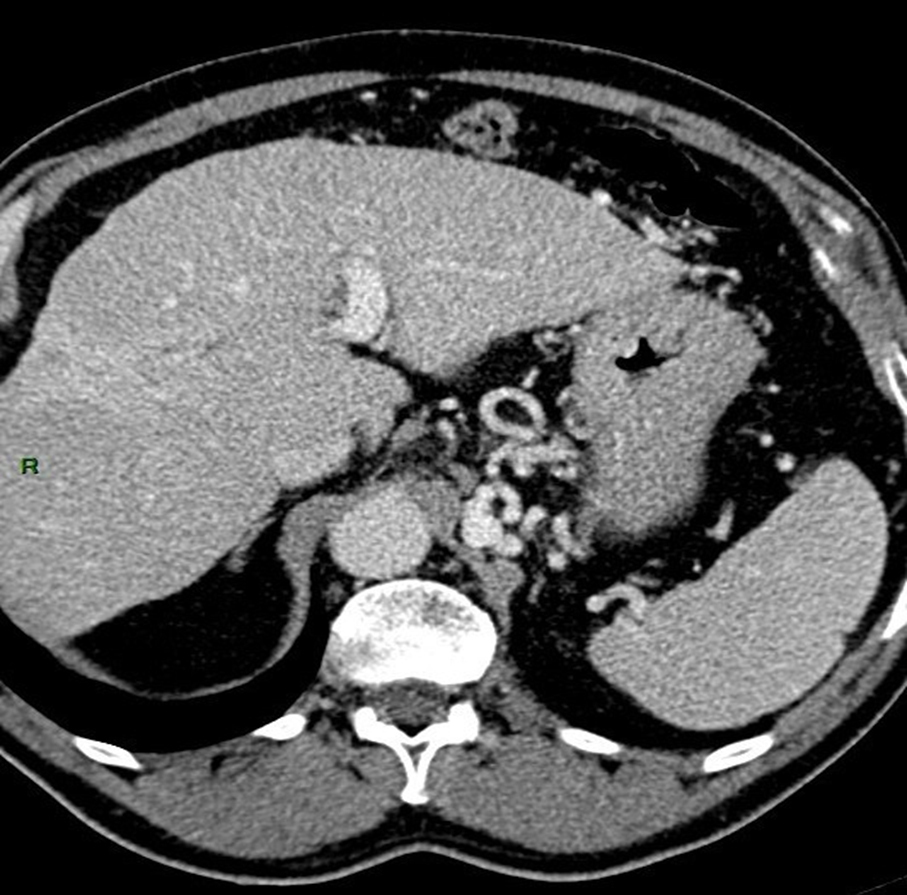

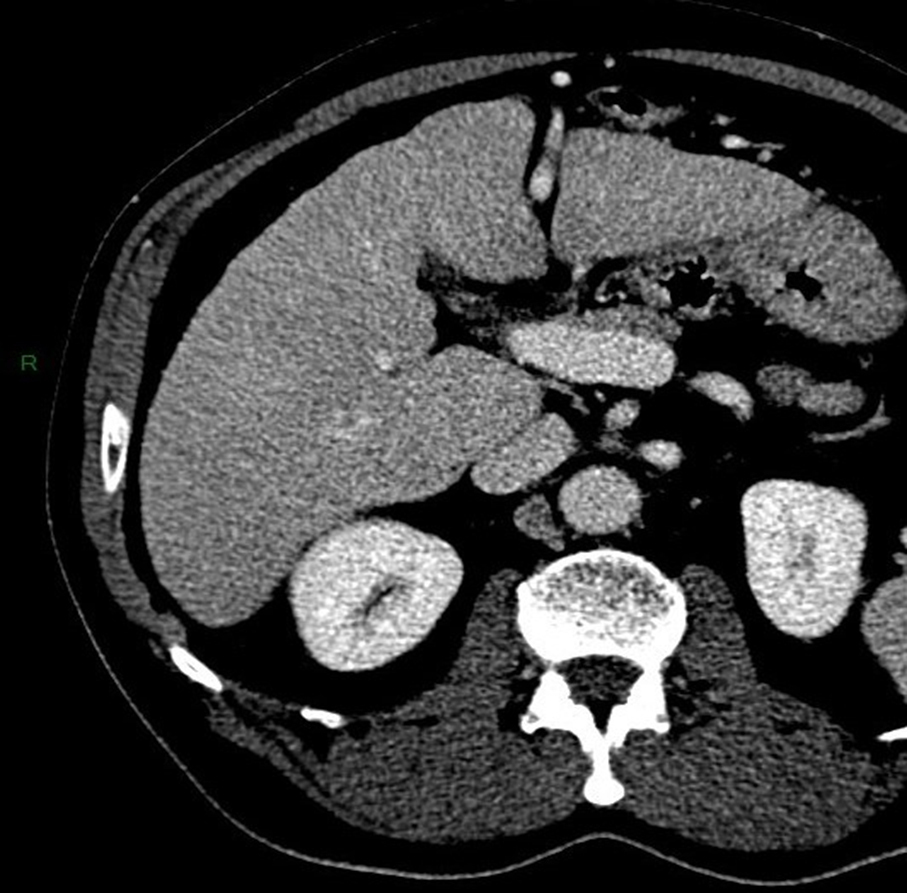

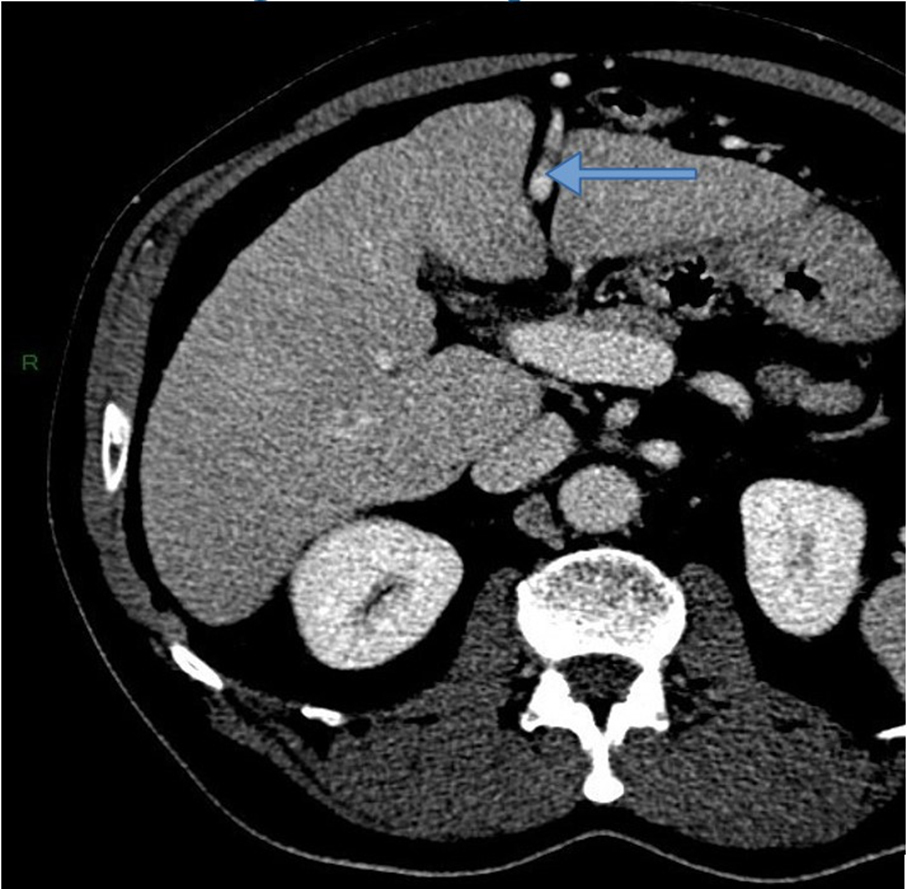

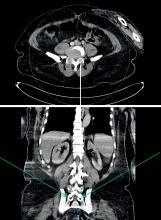

À l’examen clinique, vous retrouvez des signes d’insuffisance hépatocellulaire et d’hypertension portale associés à une hépatomégalie homogène à deux travers de doigts avec un bord inférieur tranchant. Le patient est marbré. Il existe une discrète ascite sans encéphalopathie associée. La palpation abdominale est indolore. Les constantes sont les suivantes : tension artérielle (TA) à 95/55 mmHg, pouls à 130/min, saturation en oxygène (SaO2) à 98 %, apyrétique.

À l’examen clinique, vous retrouvez des signes d’insuffisance hépatocellulaire et d’hypertension portale associés à une hépatomégalie homogène à deux travers de doigts avec un bord inférieur tranchant. Le patient est marbré. Il existe une discrète ascite sans encéphalopathie associée. La palpation abdominale est indolore. Les constantes sont les suivantes : tension artérielle (TA) à 95/55 mmHg, pouls à 130/min, saturation en oxygène (SaO2) à 98 %, apyrétique.

Question 1 - Quelles sont les deux causes d’hémorragie digestive haute à évoquer chez ce patient ?

Il représente 30 à 60 % des hémorragies digestives hautes.

Avec le syndrome de Mallory-Weiss, elle représente environ 1 à 10 % des hémorragies digestives hautes.

Avec l’œsophagite peptique, il représente environ 1 à 10 % des hémorragies digestives hautes.

Elles représentent environ 20 % des hémorragies digestives hautes. Elles sont en lien avec une rupture de varices œsophagiennes ou cardio-tubérositaires et la gastropathie d’hypertension portale.

Seulement 1 à 5 % des hémorragies digestives hautes sont liées à des tumeurs de l’œsophage ou de l’estomac.

Le patient est ici instable : hypotension artérielle, tachycardie, marbrures. Il faut donc lui faire une EOGD après stabilisation.