Madame H., âgée de 45 ans, consulte aux urgences pour une douleur lombaire droite paroxystique irradiant jusqu’au pli de l’aine, ainsi que des frissons évoluant depuis deux heures. Il s’agit de sa deuxième « crise » en deux semaines. Elle n’avait pas consulté lors de sa première crise car la douleur avait cessé spontanément. Elle a deux enfants de 14 ans issus d’une grossesse gémellaire. Elle n’a pas d’antécédent particulier en dehors d’une tuberculose traitée dans l’enfance et une fracture du poignet il y a deux ans à la suite d’une glissade sur du verglas.

Paramètres vitaux : fréquence cardiaque (FC) = 119 bpm ; saturation en oxygène (SpO2) = 99 % en air ambiant ; température (T°) = 38,6 °C ; pression artérielle (PA) = 80/51 mmHg ; fréquence respiratoire (FR) = 24 cycles par minute. La douleur est évaluée à 9/10.

À l’examen clinique, vous mettez en évidence une douleur à la percussion de la fosse lombaire droite. Il n’y a pas d’autre anomalie à l’examen clinique.

Paramètres vitaux : fréquence cardiaque (FC) = 119 bpm ; saturation en oxygène (SpO2) = 99 % en air ambiant ; température (T°) = 38,6 °C ; pression artérielle (PA) = 80/51 mmHg ; fréquence respiratoire (FR) = 24 cycles par minute. La douleur est évaluée à 9/10.

À l’examen clinique, vous mettez en évidence une douleur à la percussion de la fosse lombaire droite. Il n’y a pas d’autre anomalie à l’examen clinique.

Question 1 - Quelle(s) est/sont votre/vos hypothèse(s) à ce stade ?

L’association d’une douleur de la fosse lombaire et d’une fièvre, notamment chez une femme, doit faire évoquer le diagnostic de pyélonéphrite aiguë. La cystite infectieuse est une infection urinaire basse caractérisée par la présence de signes fonctionnels urinaires (brûlures mictionnelles, pollakiurie) et la présence d’une bandelette urinaire positive. Elle est classiquement non fébrile.

Devant cette suspicion de pyélonéphrite aiguë, il est indispensable de réaliser un ECBU afin de confirmer le diagnostic et de réaliser une documentation microbiologique pour adapter l’antibiothérapie. Celle-ci sera probabiliste après réalisation du prélèvement pour couvrir l’essentiel des germes communautaires et éviter l’aggravation du tableau infectieux.

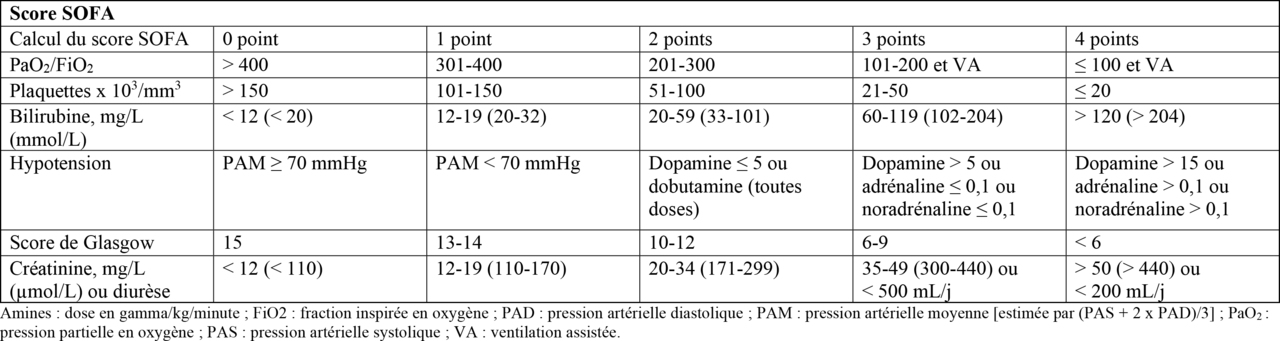

Le sepsis correspond à une réponse inappropriée de l’hôte envers une infection entraînant une dysfonction d’organe(s). Le diagnostic est retenu si le score SOFA (sepsis-related organ failure assessment) [tableau ci-dessous] atteint 2, ou augmente de deux unités (cf. infra). En l’absence des données du score SOFA, le score rapide « Quick SOFA » peut être utilisé : un sepsis est retenu si au moins deux de ces critères sont présents : fréquence respiratoire ≥ 22/min, confusion (altération aiguë des fonctions neurologiques supérieures), pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg. Ici, la patiente a une fréquence respiratoire à 24/min et une pression artérielle systolique à 85 mmHg donc un Quick SOFA à 2. Dans ce contexte, il s’agit probablement d’un sepsis.

En contexte de sepsis, il est nécessaire de procéder à un remplissage vasculaire par cristalloïdes (NaCI 0,9 % ou Ringer Lactate), généralement jusqu’à 30 mL/kg (hors contre-indication) avec pour objection une pression artérielle moyenne > 65 mmHg. En l’absence de réponse au remplissage, on pourra débuter un traitement par amine vasopressive (noradrénaline). La présence d’un sepsis associée à la nécessité d’utilisation d’amine vasopressive et une lactatémie > 2 mmol/L correspond à la définition du choc septique.

L’association douleur de la fosse lombaire irradiant au pli de l’aine évoluant par crise est caractéristique d’une colique néphrétique. Ici, il s’agit d’une colique néphrétique compliquée par une infection urinaire.